Alors qu’après ses récentes allusions aux problèmes soulevés par l’immigration et le terrorisme islamiques en Europe nos médias se sont dument gaussés de la prétendue ignorance du président Trump …

Pendant qu’apparemment victime du zèle d’un employé inexpérimenté et d’un contrôle de sécurité prolongé à un aéroport américain un mois à peine après un attentat à l’aéroport de Fort Lauderdale ayant fait cinq morts et six blessés, un universitaire français né en Egypte, porteur d’un ancien visa de travail et en route pour une conférence rémunérée se fend d’une tribune entière déplorant avec force « images d’esclaves » que « les États-Unis ne sont plus tout à fait les États-Unis » …

Qui au terme de deux mandats qui, suite à l’abandon d’un Irak alors sécurisé, ont vu pas moins de 124 attentats ou tentatives d’attentats islamiques …

Dont une douzaine, entre Little Rock, Fort Hood, Boston, Moore (Oklahoma), Queens, Brooklyn, Garland, Chattanooga, San Bernardino, Orlando, St. Cloud (Minnesota), New York, Columbus, d’attaques majeures …

Below is a list of the major, verifiable radical Islamic terror attacks « successfully planned and executed » on U.S. soil since Obama first took office in 2009 (the first section provided by Daily Wire’s Aaron Bandler):

Le 22 février dernier, j’ai atterri vers 14h30 à l’aéroport de Houston, aux États-Unis, en provenance de Paris. Je devais me rendre à un colloque de la Texas A&M University (College Station), où j’ai été invité à plusieurs reprises ces dernières années. Au guichet de l’immigration, une fonctionnaire me refuse l’entrée et m’emmène dans une salle attenante pour contrôle, sans explications. Une trentaine de personnes y attendent que l’on statue sur leur sort. J’observe machinalement une certaine fréquence dans les entrées et sorties. Au bout de trois quarts d’heure, alors que la plupart de ceux qui attendent repartent sans problèmes, un jeune officier de police me demande de le suivre dans un bureau particulier. Commence alors un interrogatoire informel. Je lui demande ce qui me vaut d’être là. Il me répond : « contrôle aléatoire » (random check). Il me demande ce que je viens faire aux États-Unis. Je lui présente alors la lettre d’invitation de l’université. Cette intervention doit-elle être rémunérée ? Je confirme – c’est la règle dans beaucoup universités Nord-américaines. Il m’objecte alors que je n’ai qu’un visa touristique et non un visa spécifique de travail. Je lui réponds que je n’en ai pas besoin, que l’université s’est occupée comme d’habitude des formalités et, surtout, que je fais cela depuis plus de trente ans sans jamais avoir eu le moindre ennui. Son attitude se fait alors encore plus suspicieuse. Examinant mon passeport, il relève que j’ai bénéficié récemment d’un visa « J1 », accordé notamment aux universitaires. J’ai été, en effet, professeur invité à l’Université Columbia de New York, de septembre 2016 à janvier 2017. Il conclut que je suis donc revenu travailler « illégalement » avec un visa expiré. J’ai beau expliquer que ma situation n’a rien d’anormal, sinon l’université n’aurait pas pu m’inviter, rien n’y fait. N’étant pas en possession d’un document fédéral m’autorisant à travailler aux États-Unis, je suis en infraction. La décision sera confirmée plus tard par son supérieur hiérarchique – que je n’aurai pas la possibilité de rencontrer.

On bascule alors dans une autre dimension. Le policier me fait prêter serment et me soumet à un interrogatoire étendu : questions sur mon père, ma mère, ma situation familiale, me posant près d’une dizaine de fois les mêmes questions: qui m’emploie, où j’habite, etc. J’ai la copie du procès-verbal. Il relève toutes mes empreintes digitales, pourtant déjà enregistrées dans le système comme pour tous les visiteurs. Il opère une fouille au corps en règle, malgré mes protestations. « C’est la procédure », me rétorque-t-il. Il m’informe ensuite que je vais être refoulé (deported) et mis dans le prochain avion en partance pour Paris. Il ajoute que je ne pourrai plus jamais entrer dans le pays sans un visa particulier. Je suis stupéfait mais ne peux rien faire sinon prévenir mon collègue de l’université. Le policier me demande si je veux contacter le Consulat de France à Houston. Je réponds par l’affirmative mais c’est lui qui se charge de composer le numéro, plusieurs heures après, aux alentours de 19h, appelant le standard et non le numéro d’urgence, donc sans résultat. Il m’indique également qu’il n’arrive pas à contacter Air France pour mon billet. Cela fait déjà près de cinq heures que je suis détenu et je comprends alors que rien ne se passera avant le lendemain.

Je m’apprête donc à passer encore entre une dizaine ou une vingtaine d’heures installé sur une chaise, sans téléphone – l’usage en est interdit –, avant de pouvoir occuper un fauteuil un peu plus adapté à la situation de personnes ayant effectué un long voyage. Toutes les heures, un fonctionnaire vient nous proposer à boire ou à manger, et nous fait signer un registre comme quoi nous avons accepté ou refusé. Malgré la tension, j’observe ce qui se passe dans ce lieu insolite, à la fois salle d’attente anodine et zone de rétention. Si la plupart des policiers adoptent un ton réglementaire, non discourtois, quelques-uns ricanent discrètement en observant cette population hétéroclite sous leur contrôle. Une policière engueule une femme dont le garçon de trois ans court dans tous les sens. Un homme se lève pour demander ce qu’il en est de sa situation. Trois policiers lui hurlent de s’asseoir immédiatement.

Vers 21h, il reste une demi-douzaine de personnes, somnolentes et inquiètes, un Africain ne parlant pas bien l’anglais, les autres sans doute d’origine latino-américaine. Je suis apparemment le seul Européen – le seul « blanc ». Arrivent alors deux officiers de police. Ils se dirigent vers le monsieur assis devant moi, peut-être un Mexicain, bien mis de sa personne. Ils lui montrent un billet d’avion et lui disent qu’ils vont l’emmener. Invité à se lever, il est alors menotté, enchaîné à la taille, et entravé aux chevilles. Je n’en crois pas mes yeux. Des images d’esclaves me traversent l’esprit: la policière qui lui met les fers aux pieds est une Africaine-Américaine, vaguement gênée. J’imagine le temps qu’il va mettre pour rejoindre la porte d’embarquement. Je me demande surtout si c’est le même sort qui nous attend. Je préfère croire que lui a commis un délit sérieux. J’apprendrai par la suite que « c’est la procédure ». Cette façon de faire – proprement indigne – serait exigée par les compagnies aériennes. Je ne suis pas sûr, au demeurant, que les conditions d’expulsion soient plus humaines chez nous.

L’attente continue, cette fois avec une réelle angoisse. A 1h 30 du matin – cela fait plus de 26 heures que j’ai quitté mon domicile parisien – je vois une certaine agitation. Une policière vient vers moi et me demande quelle est ma destination finale aux États-Unis et si quelqu’un m’attend à l’aéroport. Je réponds avec un début d’énervement – à éviter absolument dans ce genre de situations – que le chauffeur de l’université, qui se trouve à deux heures de route, est sans doute reparti… Elle me prie alors de ne pas me rendormir car je vais être appelé. Quelques minutes plus tard, un policier au ton cette fois amical me rend mon téléphone et mon passeport, dûment tamponné, et me déclare autorisé à entrer aux États-Unis. Les restrictions qui m’ont été imposées sont levées, ajoute-t-il, sans que je puisse savoir ce qui va rester dans leurs fichiers. Il m’explique que le fonctionnaire qui a examiné mon dossier était « inexpérimenté » et ne savait pas que certaines activités, dont celles liées à la recherche et à l’enseignement, bénéficiaient d’un régime d’exception et pouvaient parfaitement être menées avec un simple visa touristique. « Il ne savait pas ». Abasourdi, je lui demande, ou plutôt je déclare que c’était donc une erreur. Il ne me répond pas. Il me laisse simplement entendre qu’ayant, lui, une longue expérience, il a vu le problème en prenant son poste en début de nuit. Il aura l’amabilité de me raccompagner à la sortie d’un aéroport totalement désert, m’indiquant l’adresse d’un hôtel dans la zone portuaire. À aucun moment, ni lui, ni ses collègues ne se sont excusés.

Historien de métier, je me méfie des interprétations hâtives. Cet incident a occasionné pour moi un certain inconfort, difficile de le nier. Je ne peux, cependant, m’empêcher de penser à tous ceux qui subissent ces humiliations et cette violence légale sans les protections dont j’ai pu bénéficier. J’y pense d’autant plus que j’ai connu l’expulsion et l’exil dans mon enfance. Pour expliquer ce qui s’est passé, j’en suis rendu aux conjectures. Pourquoi le contrôle aléatoire est-il tombé sur moi? Je ne le sais pas mais ce n’est pas le fruit du hasard. Mon « cas » présentait un problème avant même l’examen approfondi de mon visa. Peut-être est-ce mon lieu de naissance, l’Egypte, peut-être ma qualité d’universitaire, peut-être mon récent visa de travail expiré, pourtant sans objet ici, peut-être aussi ma nationalité française. Peut-être aussi le contexte. Quand bien même aurais-je commis une erreur, ce qui n’est pas le cas, cela méritait-il pareil traitement? Comment expliquer ce zèle, évident, de la part du policier qui m’a examiné et de son supérieur hiérarchique sinon par le souci de faire du chiffre et de justifier, au passage, ces contrôles accrus? J’étais d’autant plus « intéressant » que je ne tombais pas dans la catégorie habituelle des « déportables ». Telle est donc la situation aujourd’hui. Il faut désormais faire face outre-Atlantique à l’arbitraire et à l’incompétence la plus totale. Je ne sais ce qui est le pire. Ce que je sais, aimant ce pays depuis toujours, c’est que les États-Unis ne sont plus tout à fait les États-Unis.

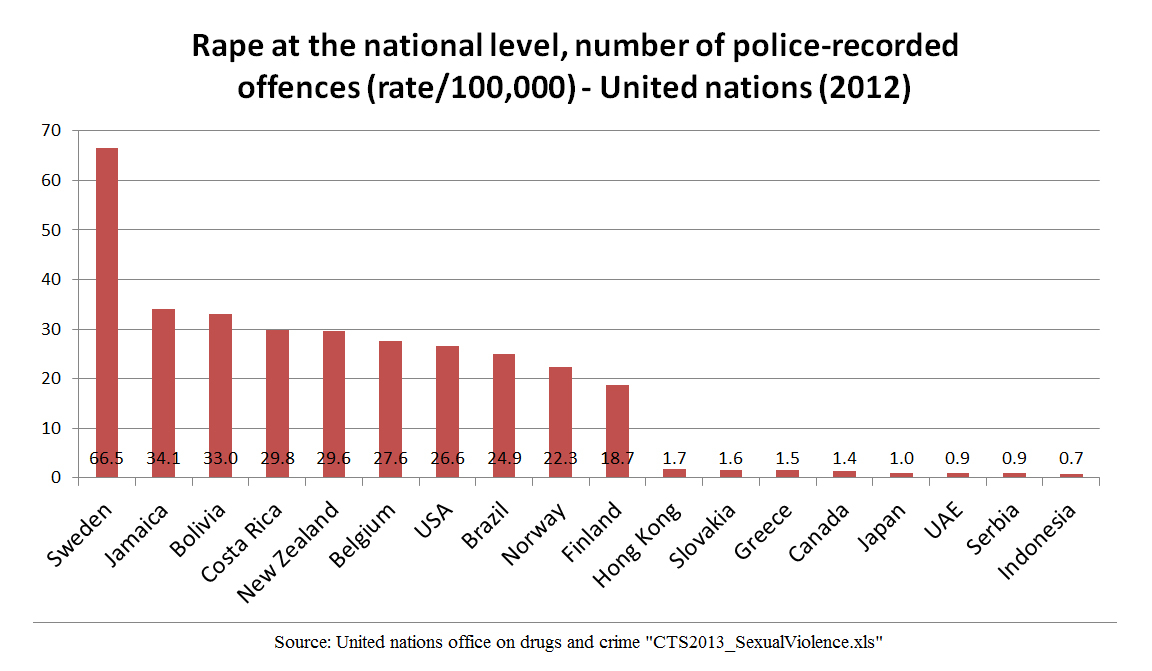

The Julian Assange extradition case has put Sweden’s relatively high incidence of rape under the spotlight. But can such statistics be reliably compared from one country to another?

Australia and Canada.

Official figures from the United Nations show that there were 17 kidnaps per 100,000 people in Australia in 2010 and 12.7 in Canada.

That compares with only 0.6 in Colombia and 1.1 in Mexico.

So why haven’t we heard any of these horror stories? Are people being grabbed off the street in Sydney and Toronto, while the world turns a blind eye?

No, the high numbers of kidnapping cases in these two countries are explained by the fact that parental disputes over child custody are included in the figures.

If one parent takes a child for the weekend, and the other parent objects and calls the police, the incident will be recorded as a kidnapping, according to Enrico Bisogno, a statistician with the United Nations.

Comparing crime rates across countries is fraught with difficulties – this is well known among criminologists and statisticians, less so among journalists and commentators.

Sweden has the highest rape rate in Europe, author Naomi Wolf said on the BBC’s Newsnight programme recently. She was commenting on the case of Julian Assange, the Wikileaks founder who is fighting extradition from the UK to Sweden over rape and sexual assault allegations that he denies.

Is it true? Yes. The Swedish police recorded the highest number of offences – about 63 per 100,000 inhabitants – of any force in Europe, in 2010. The second-highest in the world.

This was three times higher than the number of cases in the same year in Sweden’s next-door neighbour, Norway, and twice the rate in the United States and the UK. It was more than 30 times the number in India, which recorded about two offences per 100,000 people.

On the face of it, it would seem Sweden is a much more dangerous place than these other countries.

But that is a misconception, according to Klara Selin, a sociologist at the National Council for Crime Prevention in Stockholm. She says you cannot compare countries’ records, because police procedures and legal definitions vary widely.

« In Sweden there has been this ambition explicitly to record every case of sexual violence separately, to make it visible in the statistics, » she says.

« So, for instance, when a woman comes to the police and she says my husband or my fiance raped me almost every day during the last year, the police have to record each of these events, which might be more than 300 events. In many other countries it would just be one record – one victim, one type of crime, one record. »

The thing is, the number of reported rapes has been going up in Sweden – it’s almost trebled in just the last seven years. In 2003, about 2,200 offences were reported by the police, compared to nearly 6,000 in 2010.

So something’s going on.

But Klara Selin says the statistics don’t represent a major crime epidemic, rather a shift in attitudes. The public debate about this sort of crime in Sweden over the past two decades has had the effect of raising awareness, she says, and encouraging women to go to the police if they have been attacked.

The police have also made efforts to improve their handling of cases, she suggests, though she doesn’t deny that there has been some real increase in the number of attacks taking place – a concern also outlined in an Amnesty International report in 2010.

« There might also be some increase in actual crime because of societal changes. Due to the internet, for example, it’s much easier these days to meet somebody, just the same evening if you want to. Also, alcohol consumption has increased quite a lot during this period.

« But the major explanation is partly that people go to the police more often, but also the fact that in 2005 there has been reform in the sex crime legislation, which made the legal definition of rape much wider than before. »

The change in law meant that cases where the victim was asleep or intoxicated are now included in the figures. Previously they’d been recorded as another category of crime.

So an on-the-face-of-it international comparison of rape statistics can be misleading.

Botswana has the highest rate of recorded attacks – 92.9 per 100,000 people – but a total of 63 countries don’t submit any statistics, including South Africa, where a survey three years ago showed that one in four men questioned admitted to rape.

In 2010, an Amnesty International report highlighted that sexual violence happens in every single country, and yet the official figures show that some countries like Hong Kong and Mongolia have zero cases reported.

Evidently, women in some countries are much less likely to report an attack than in others and are much less likely to have their complaint recorded.

UN statistician Enrico Bisogno says surveys suggest that as few as one in 10 cases are ever reported to the police, in many countries.

« We often present the situation as kind of an iceberg where really what we can see is just the tip while the rest is below the sea level. It remains below the radar of the law enforcement agencies, » he says.

She was relying on statistics from a nine-year-old report, which calculated percentage conviction rates based on the number of offences recorded by the police and the number of convictions. But this is a problematic way of analysing statistics, as several offences could be committed by one person.

The United Nations holds official statistics on the number of convictions for rape per 100,000 people and actually, by that measure, Sweden has the highest number of convictions per capita in Europe, bar Russia. In 2010, 3.7 convictions were achieved per 100,000 population.

Though it’s still the case, as Wolf pointed out to the BBC, that women in Sweden report a high number of offences – and only a small number of rapists are punished.

So there’s a lot that official statistics don’t tell us. They certainly don’t reveal the real number of rapes that happen in Sweden, or any other country. And they don’t give a clear view of which countries have worse crime rates than others.

Rape is particularly complex, but you’d think it would be straightforward to analyse murder rates across different countries – just count up the dead bodies, and compare and contrast.

If only, says Enrico Bisogno. « For example, if I punch somebody and the person eventually dies, some countries can consider that as an intentional murder, others as a manslaughter. Or in some countries, dowry killings are coded separately because there is separate legislation. »

What’s more, a comparison of murder rates between developed and less developed countries may tell you as much about health as crime levels, according to Professor Chris Lewis, a criminologist from Portsmouth University in the UK.

The statistics are to some unknown degree complicated by the fact that you’re more likely to survive an attack in a town where you’re found quickly and taken to a hospital that’s well-equipped.

Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015

Lundi 21 mars 2016

Séance de 14 heures

Compte rendu n° 11

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Présidence de M. Georges Fenech, Président

– Audition, à huis clos, de fonctionnaires de la BAC de nuit du Val-de-Marne intervenus le 13 novembre 2015 : M. T.P., brigadier-chef, M. L. S., brigadier-chef, M. O. B., brigadier, M. N. B., gardien de la paix, M. A. D., gardien de la paix, et M. P. T., gardien de la paix

– Audition, à huis clos, de M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale, et de M. Marc Baudet, conseiller stratégie et prospective

– Audition, à huis clos, du général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, et du colonel Samuel Dubuis, membre de son cabinet

– Audition, à huis clos, du général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris, et du colonel Marc Boileau, chef de cabinet

La séance est ouverte à 14 heures.

Présidence de M. Georges Fenech.

Audition, à huis clos, de fonctionnaires de la BAC de nuit du Val-de-Marne intervenus le 13 novembre 2015 : M. T.P., brigadier-chef, M. L. S., brigadier-chef, M. O. B., brigadier, M. N. B., gardien de la paix, M. A. D., gardien de la paix, et M. P. T., gardien de la paix.

M. le président Georges Fenech. Messieurs, nous achevons avec votre audition l’étude de la chronologie des événements de 2015. Votre témoignage viendra utilement compléter celui de vos collègues de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) que nous avons reçus la semaine dernière.

Vous appartenez à la brigade anticriminalité (BAC) de nuit 94, et vous êtes intervenus, le 13 novembre dernier, lors de l’attentat commis au Bataclan, à l’angle du passage Saint-Pierre-Amelot et du boulevard Voltaire, où vous avez échangé des coups de feu avec les terroristes.

Cette audition se déroule à huis clos, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux.

Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la Commission d’enquête, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».

Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

MM. T. P., brigadier-chef, L. S., brigadier-chef, O. B., brigadier, N. B., gardien de la paix, A. D., gardien de la paix, et P. T., gardien de la paix, prêtent successivement serment.

Je vous laisse la parole, en vous demandant de présenter rapidement le rôle que vous avez été amené à tenir, personnellement ou avec votre unité, avec toute la précision géographique et horaire possible.

M. T.P., brigadier-chef. Le soir du 13 novembre, j’étais chef de bord du véhicule indicatif BAC 952-11, affecté en priorité sur le Val-de-Marne, dans lequel avaient pris place le brigadier N. B. et M. N. B.. Nous nous trouvions vers Ivry et Charenton lorsque nous avons entendu le premier message sur les ondes parisiennes de la conférence régionale 137, concernant une explosion au Stade de France. Notre unité a intégré la sous-direction des services spécialisés, qui a vocation à intervenir sur toute la zone de compétence de la DSPAP en cas d’événement particulier. J’ai donc décidé de rentrer à Vincennes : nous voulions dîner rapidement afin d’être disponibles par la suite pour nous rendre dans le 93.

Nous avons eu l’information relative à la deuxième explosion en chemin, ce qui nous a poussés à accélérer le mouvement. Puis, au moment où nous nous installions à Vincennes, nous avons appris, par les ondes de la conférence 137, que des attaques avaient lieu sur des terrasses parisiennes. D’initiative, nous avons repris notre véhicule et notre matériel. En entendant où se déroulait la deuxième attaque de terrasses, nous avons décidé de nous rendre place de la Nation, où le parcours des terroristes semblait les mener. Nous nous y sommes mis en position, en attente.

Nous nous y trouvions, à l’angle du boulevard Voltaire, quand nous avons entendu que des attaques visaient d’autres terrasses et qu’une Polo noire immatriculée en Belgique avait pris la fuite en direction du boulevard Voltaire. Nous nous sommes alors engagés sur le boulevard pour essayer d’intercepter le véhicule. À l’instant même, nous avons entendu une explosion, une détonation. En poursuivant notre chemin, à 300 mètres environ, nous sommes parvenus à l’angle de la rue de Montreuil, au Comptoir Voltaire, dans lequel un kamikaze venait de se faire sauter et devant lequel déambulaient des victimes.

Après avoir diffusé l’information sur les conférences parisiennes, j’ai placé M. N. B. en position de protection sur le boulevard Voltaire avec le fusil à pompe au niveau du véhicule, et M. N. B. a pris l’angle de la rue de Montreuil et du boulevard, arme de poing à la main – nous ne savions pas à ce moment si les terroristes étaient encore sur place. De mon côté, j’ai dressé un bilan des victimes à l’intérieur et à l’extérieur du bar afin de pouvoir demander des secours. J’ai dénombré deux blessés légers au niveau du bar, à l’avant, et deux autres, plus grièvement blessés, sur le côté. À l’extérieur, deux femmes enceintes étaient touchées par des éclats. Dans le bar, sous la terrasse couverte, une serveuse se trouvait au sol, très grièvement blessée, ainsi qu’un monsieur de type africain. Au fond de la terrasse, quelqu’un dispensait un massage cardiaque à une personne de sexe masculin de type européen ou nord-africain.

Lorsque je suis sorti du bar pour demander des secours, j’ai appris par les ondes que des tirs avaient lieu au Bataclan. L. S., signalait sa présence sur place avec la BAC 952-12. On entendait les tirs à la radio lorsqu’il annonçait qu’il y avait énormément de victimes qu’ils commençaient à évacuer. Nous nous sommes sentis impuissants parce que nous ne pouvions pas quitter le Comptoir Voltaire où il fallait gérer les victimes.

Un véhicule de secours de la Croix-Rouge qui passait par là nous a porté assistance ainsi qu’une femme médecin et une infirmière. Nous avons continué d’assurer la protection du lieu. Deux véhicules de pompiers sont ensuite arrivés : un véhicule incendie et la grande échelle. Un pompier m’a répondu, lorsque je l’ai interrogé sur la présence de la grande échelle, que cela permettait d’avoir des effectifs sur place. Les pompiers ont alors pris en charge les blessés les plus graves.

Un véhicule de police parisien s’est présenté. Vu l’âge de la voiture, nous avons eu des doutes sur son appartenance au parc automobile de la police. Le commissaire de la police judiciaire du 15e arrondissement de Paris se trouvait à son bord. Après avoir entendu les messages radio, il avait embarqué deux collègues avec des gilets lourds pour venir en renfort sur le terrain depuis le 15e. Je lui ai décrit la situation, et, étant donné que nous disposions d’un équipement plus lourd que le sien, il a décidé de rester sur place et de nous envoyer au Bataclan aider nos collègues.

M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Quelle heure était-il ?

M. A. D., gardien de la paix. Je suis le chauffeur de la BAC 952-12. Nous partons de Créteil à 21 heures 42 et nous arrivons au Bataclan à 21 heures 51.

M. T. P. Entre le moment où nous sommes au Comptoir Voltaire et notre arrivée au Bataclan, il doit s’écouler au maximum une dizaine de minutes.

Au Comptoir Voltaire, nous croyions avoir affaire à une fusillade comme sur d’autres terrasses. C’est une victime qui m’a expliqué qu’un homme était entré dans le bar et qu’il y avait eu une explosion, sans me préciser que nous nous trouvions en présence de l’acte d’un kamikaze. Je suis retourné sur la terrasse pour constater qu’il n’y avait pas de douilles au sol. Il ne s’agissait donc pas d’un tireur. La présence d’énormément de boulons indiquait qu’une bombe avait explosé, ce que j’ai immédiatement indiqué à TN 750.

En arrivant au Bataclan, entre un camion de pompiers et un car de police, nous avons vu la Polo des terroristes, garée régulièrement à l’angle du passage Saint-Pierre-Amelot et du boulevard Voltaire. Après nous être équipés d’un casque balistique avec visière non balistique et d’un fusil à pompe, O. B., N. B. et moi-même nous sommes placés en colonne pour prendre l’angle gauche du passage Saint-Pierre-Amelot afin d’éviter toute retraite des individus. S’ils sortaient de la salle pour rejoindre leur véhicule, il fallait que nous puissions nous engager afin de les neutraliser.

L. S. se trouvait à l’autre angle, côté Bataclan, et A. D. arrêtait des véhicules de particuliers et des taxis, dans lesquels il faisait évacuer des blessés avec l’aide d’une serveuse. Je voyais également P. T. qui aidait les victimes à sortir du Bataclan.

Les effectifs parisiens du car de police qui se trouvait sur place, le TC 82G, ne disposaient d’aucun équipement hormis leur gilet individuel et leur arme. Ils avaient cassé une porte qui se trouvait derrière notre position. Elle donne accès aux locaux administratifs du Bataclan, où ils avaient installé avec les pompiers un poste avancé médicalisé afin de porter les premiers soins aux victimes. A. D. et la serveuse dont je vous parlais faisaient la navette pour emmener les victimes.

La BAC 915 en civil de Saint-Maur-des-Fossés, qui nous a rejoints, s’est placée dernière nous, et le collègue stagiaire du TC s’est positionné avec nous dans la colonne. Nous avons entendu trois ou quatre tirs à l’intérieur du Bataclan et une explosion, puis la porte s’est ouverte et nous avons essuyé une première rafale de Kalachnikov.

M. Pierre Lellouche. De quelle porte s’agissait-il précisément ?

M. T. P. De la première porte de secours de la salle en venant du boulevard Voltaire. Elle donne sur le passage Saint-Pierre-Amelot.

Je n’ai pas pu riposter avec mon arme longue car un civil, hors de vue du terroriste, se trouvait debout à hauteur de la porte et tentait de transporter une femme blessée ou décédée. Les vitrines du magasin derrière lequel nous étions tous abrités me permettaient de voir l’individu armé, mais il nous voyait aussi. J’ai dit à mes collègues qui n’étaient pas protégés de dégager. L’individu a refermé la porte. N. B. s’est installé en appui feu derrière moi.

Lorsque nous avons pris une autre rafale, j’ai pu riposter par deux tirs car, cette fois, le civil était couché. Pendant le rechargement tactique de mon arme, j’ai expliqué à Nicolas que nous avions deux solutions : « Le top serait d’essayer de rentrer, mais l’un de nous ou même nous deux allons y rester, parce que nous n’avons aucune protection ; l’autre solution, sachant que nous avons face à nous une puissance de feu largement supérieure, c’est de jouer l’effet de surprise et de changer de place pour que je puisse avoir une meilleure position de tir. » Nicolas m’a dit : « Faisons ça ! »

Nous avons alors bougé. Les collègues se sont installés derrière le camion de pompiers, et je me suis positionné en appui feu au niveau du bloc moteur essieux du car de police – la seule zone qui assure une protection. J’avais un bon appui pour le fusil à pompe. Nous avons alors essuyé une troisième salve de tirs. L’individu a tiré sur l’angle du boulevard Voltaire puis, constatant que nous n’y étions plus, il a visé le camion de police et le camion de pompier. Une balle a traversé le véhicule de pompier de part en part pour ressortir pas loin de la tête d’A. D.. J’étais à nouveau dans l’incapacité de riposter, car le civil s’était relevé.

Les militaires de Vigipirate nous ont alors rejoints. Ils étaient équipés d’armes de guerre, donc plus à même que nous de riposter aux tirs. J’ai sollicité sur les ondes l’autorisation de les engager, mais on m’a répondu : « Négatif, vous n’engagez pas les militaires, on n’est pas en zone de guerre. » J’ai annoncé à un soldat que si nous étions sous le feu et qu’il ne pouvait pas utiliser son arme, je m’en servirais moi-même si je n’avais plus de munitions.

M. Pierre Lellouche. Qui vous a fait la réponse dont vous nous parlez ?

M. T. P. C’est la salle de commandement de la préfecture, par les ondes ! Nous communiquons grâce à une conférence radio : TN 750, la plus haute autorité parisienne au niveau radio.

Mme Françoise Dumas. Comment cela se passe-t-il, en temps normal et en situation exceptionnelle ?

M. T. P. En temps normal, nous écoutons les conférences du Val-de-Marne. En cas de besoin, nous sommes également toujours à l’écoute de la conférence 137 qui donne les informations régionales depuis la salle de commandement de la DSPAP qui a autorité sur Paris et sur toute la petite couronne et la grande couronne.

M. Pierre Lellouche. Relève-t-elle directement du préfet de police ? Un officier dirige-t-il la salle de commandement ?

M. le rapporteur. Je crois que le directeur de cabinet était en salle de commandement. Nous aurons l’occasion d’éclaircir ces points.

M. O. B., brigadier. De leur côté, les militaires ne sont pas gérés par la salle de commandement de la DSPAP. Ils dépendent d’un autre PC radio.

M. T. P. Le militaire m’explique qu’il n’a pas d’ordres et qu’il ne pourra pas engager le feu, même quand je lui dis que nous nous faisons tirer comme des lapins et qu’il faudra bien neutraliser ceux qui sortiront.

M. le rapporteur. Combien y avait-il de militaires ?

M. T. P. Ils étaient huit : quatre auprès de nous et quatre derrière.

M. Pierre Lellouche. De combien de munitions disposez-vous pour votre fusil à pompe en dotation normale ?

M. T. P. Dix. J’en avais six dans le fusil, et quatre dans ma poche.

M. Pierre Lellouche. Est-ce que ce sont des Brenneke ? Avez-vous d’autres armes ?

M. T. P. Ce sont des Brenneke. Ce fusil est la seule arme dont nous disposions. L. S. a la même arme, mais il ne pouvait pas engager le feu en raison de son angle de tir.

Dans le passage Saint-Pierre-Amelot, le civil, auquel nous avions demandé à plusieurs reprises de ne pas rester sur place, a tiré la personne au sol à l’arrière des portes de secours et s’est couché sur elle. Le terroriste, constatant qu’il n’avait plus l’avantage en termes de position de tir, a ouvert en grand les deux portes de secours. En face de moi, à trente mètres, l’individu s’est retrouvé derrière la porte gauche ouverte pour tirer une salve de kalachnikov. On voyait seulement dépasser son bras. J’ai visé par deux fois au travers de la porte. Après avoir rectifié mon premier tir qui était trop haut, j’ai tiré au niveau du torse. La kalachnikov s’est affaissée d’un coup sec au sol. Les portes se sont refermées tout doucement. Le civil qui était au sol m’a fait un signe, que je n’ai pas compris, en levant les deux mains. Nous avons gardé la position en attendant les renforts.

L’ensemble de notre unité est arrivé ensuite, c’est-à-dire le reste de la BAC de nuit 94 en tenue avec un équipement lourd : casque lourd, bouclier balistique, gilet lourd, armement plus adéquat. Nous sommes allés chercher de l’équipement dans notre car d’intervention, puis nous sommes revenus prendre notre position. Dans l’intervalle, d’autres effectifs étaient intervenus en renfort dont la brigade spécialisée de terrain (BST) et la BAC de Champigny-sur-Marne. La force d’intervention rapide (FIR) de la BRI est arrivée à ce moment-là.

M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous estimer le temps qui s’est écoulé entre votre arrivée, les premiers échanges de tirs, et l’arrivée de la BRI ? Quinze minutes ?

M. T. P. Entre le premier échange de tirs et le dernier, il y a quasiment dix minutes. Nous sommes approximativement entre 22 heures et 22 heures 15. La BRI arrive à peu près vers 22 heures 45.

M. le président Georges Fenech. Vers 22 heures 50 ?

M. T. P. À peu près : je ne regardais pas ma montre.

Ils nous ont demandé de les épauler car ils n’étaient pas assez nombreux.

M. le président Georges Fenech. Combien y avait-il de membres de la FIR ?

M. T. P. Dans un premier temps, ils devaient être une douzaine.

Ils ont emprunté le bouclier balistique qu’utilisait O. B., un deuxième à la BST de Champigny et, je crois, un troisième à un autre service. Ils ne disposaient pas de protection balistique autre que leurs gilets. Leur tireur d’élite m’a demandé un appui feu et balistique pour traverser le boulevard Voltaire afin de disposer d’un angle de tir sur la façade du Bataclan. Nous nous sommes équipés en lourd avec deux boucliers et deux fusils à pompe, et nous l’avons accompagné à trois.

Le reste de la BRI est arrivé ainsi que le RAID. Ils se sont mis en position. Grâce à leur véhicule blindé, ils ont pu pénétrer dans le passage Saint-Pierre-Amelot pour secourir le civil qui s’y trouvait avec la dame au sol. Je ne sais pas combien de temps après ils ont donné l’assaut.

M. Pierre Lellouche. Est-il normal que les forces de la BRI n’aient pas de boucliers balistiques ?

M. T. P. Je ne sais pas quel était le moyen de transport des hommes de la BRI. Ils sont peut-être venus en moto. Les boucliers souples ou lourds, c’est-à-dire rigides, sont encombrants, et les véhicules administratifs dont nous disposons ne sont pas adaptés à nos missions actuelles. On ne met pas un bouclier balistique dans une Peugeot 308. Je ne vous parle même pas des collègues de commissariat avec leur Peugeot Partner.

L. S. avait un bouclier balistique parce qu’il roulait en Mondéo. Il faut aussi savoir que les boucliers balistiques souples n’arrêtent pas les munitions de kalachnikov – il faut les équiper d’une plaque spéciale qui pèse plus de vingt kilos. Les boucliers rigides arrêtent les tirs de kalachnikov, mais ils ne rentrent pas dans nos véhicules.

M. le président Georges Fenech. Monsieur L. S., je crois que la BAC 952-12 est arrivée en premier au Bataclan, n’est-ce pas ?

M. L. S., brigadier-chef. Je suis le chef de groupe de M. A. D. et de M. P. T.. Nous nous trouvions dans le secteur de Créteil lorsque nous avons entendu que des explosions avaient lieu au Stade de France. Nous nous sommes d’abord dirigés vers Saint-Denis, puis nous avons changé d’itinéraire pour rejoindre Paris et le Bataclan lorsque nous avons appris ce qui s’y passait. J’avoue que je suis un peu fâché avec les horaires : le gardien de la paix A. D sera plus précis que moi à ce sujet.

M. A. D. Je suis le chauffeur du chef L. S. et du gardien de la paix P.T. Nous sommes partis de Créteil à 21 heures 42, et nous sommes arrivés à 21 heures 51 au Bataclan. J’ai l’heure sur le tableau de bord du véhicule, et j’ai téléphoné à ma femme pour la prévenir au moment où nous sommes partis

M. le rapporteur. Vous arrivez avant le commissaire N, intervenu en premier sur les lieux ?

M. L. S. Nous arrivons juste un petit peu avant le commissaire et son équipier.

Notre intervention s’est déroulée en trois phases. Dans un premier temps, M. A. D prépare le matériel de sécurité, c’est-à-dire les casques lourds et le bouclier balistique – nous n’avons pas de gilet lourd. Pendant ce temps, M. P.T et moi-même nous engageons dans le passage Saint-Pierre-Amelot. Nous rendons compte à notre station directrice de ce que nous voyons : c’est une scène de guerre, des personnes sont au sol, blessées ou mortes. Je crois, pour avoir débriefé avec lui par la suite, qu’à ce moment le commissaire N et son chauffeur pénètrent dans le Bataclan par l’entrée principale et neutralisent l’un des terroristes. Deux cents à trois cents personnes sortent du Bataclan par le passage. Nous scannons la foule du regard à la recherche d’éventuels terroristes. Nous assistons à un mouvement de panique, mais nous demandons aux personnes valides d’aider celles qui le sont moins. Certaines font demi-tour pour aider les blessés. Nous décidons d’escorter les personnes en question jusqu’à un lieu sécurisé pour qu’elles soient prises en charge par un service d’urgence. Je crois que nous prenons une salve de kalachnikov : nous voyons tomber des personnes autour de nous, mais nous ne parvenons pas à déterminer l’origine des tirs – c’est assez frustrant. M. A. D est ensuite venu nous rejoindre.

Dans une deuxième phase, après nous être mieux équipés, nous avons rejoint le commissaire N à la porte principale. Dans l’intervalle, la BAC 952-11 nous a rejoints ; nous étions heureux de les voir arriver. Nous avons ensuite attendu les services spécialisés, BRI et RAID.

Dans une troisième phase, une fois tous les renforts présents, nous avons sécurisé les lieux et participé à l’évacuation des personnes blessées.

M. le rapporteur. Vous êtes les tout premiers à arriver au Bataclan !

M. L. S. Tout à fait. Nous sommes les trois premiers policiers sur place. Le commissaire N et son chauffeur arrivent rapidement.

M. le rapporteur. À 21 heures 54 !

M. L. S. Quelques policiers du 20e arrivent ensuite.

M. A. D. Certains viennent aussi du commissariat central du 3 !

M. L. S. Quelques minutes après, nous sommes une dizaine de fonctionnaires.

M. le rapporteur. Lorsque vous arrivez, vous assistez, selon vos propres mots, à une « scène de guerre ». Pour quelles raisons vous fixez-vous sur le passage Saint-Pierre-Amelot ? Pourquoi ne décidez-vous pas d’entrer dans le Bataclan ? Vous manquiez d’effectifs, d’équipements ?

M. L. S. Lorsque nous arrivons, des personnes sortent par le passage Saint-Pierre-Amelot, ce qui attire notre attention. Nous pensons que les individus armés vont peut-être tenter de s’enfuir par ce passage dans lequel nous progressons. Nous entendons des coups de feu et des explosions tellement fortes qu’elles résonnent dans nos corps.

M. le rapporteur. De quelles explosions s’agit-il ? Des kamikazes qui se font exploser ?

M. L. S. Nous entendons, à l’intérieur du Bataclan, un bruit qui ressemble à celui de grenades qui explosent. Nous reconnaissons aussi le bruit caractéristique de tirs nourris de kalachnikov. Les explosions sont si puissantes que nous les entendons de l’extérieur, malgré l’épaisseur des murs d’une construction haussmannienne.

Nous avons estimé ce que nous étions en mesure de faire. Nous ne disposions ni des effectifs ni des moyens matériels pour intervenir correctement. La plupart des fonctionnaires étaient engagés sur le site du Stade de France.

M. le président Georges Fenech. Si vous aviez disposé des moyens et de l’équipement nécessaires, seriez-vous rentrés dans le Bataclan ?

M. L. S. On aurait peut-être pu figer un peu la situation. Ce qui est frustrant, c’est de voir des gens tomber. Nous aurions voulu faire plus, mais nous n’avons pas pu le faire par manque de moyens matériels.

La BRI avec laquelle nous avons débriefé nous a dit que nous avions eu le bon réflexe : il fallait cerner le Bataclan afin de fixer les terroristes et de leur montrer que nous étions là. Dès lors qu’une présence policière attire leur attention, il y a des chances qu’ils s’intéressent moins aux otages.

M. le rapporteur. Après que le commissaire N a tué le kamikaze, deux à trois cents personnes sortent du Bataclan, nous dites-vous. Est-ce à ce moment que plusieurs rafales sont tirées ? Y a-t-il eu des victimes de ces tirs parmi les spectateurs du Bataclan ?

M. L. S. Des personnes s’écroulent à la sortie, mais nous ne savons pas si elles ont été blessées à l’intérieur. Comme je vous le disais, nous ne savons pas d’où viennent les tirs, même si nous voyons des impacts. Dans un instant pareil, tous nos sens sont à la fois en éveil et perturbés. Nous essayons d’être le plus réactifs et d’analyser la situation, mais le stress amoindrit une partie des réflexes professionnels. Nous essayons de travailler correctement. Le but était de sauver un maximum de gens.

M. le rapporteur. Après l’intervention du commissaire N, lorsque les spectateurs sortent en masse, tire-t-on sur eux ?

M. T. P. Lorsque nous essuyons des rafales dans le passage Saint-Pierre-Amelot, il ne s’y trouve plus que le monsieur dont je vous ai parlé, qui déplace une femme.

M. L. S. M. P. T. intervient juste après nous. À notre arrivée, il y avait du monde qui courait en tous sens en sortant du Bataclan par le passage Saint-Pierre-Amelot.

M. A. D. Lorsque les spectateurs sortent du Bataclan, l’individu ou les individus tirent depuis l’intérieur sur les spectateurs qui se trouvent quasiment à la porte. Une balle de kalachnikov traverse tout : L. S. et P. T. sont témoins de ces tirs.

M. le rapporteur. Cela se déroule avant 21 heures 57 et l’intervention du commissaire N.

M. T. P. Oui.

M. le rapporteur. Après 21 heures 57 et la mort du kamikaze, il n’y a plus de tirs, mis à part les rafales qui visent directement la BAC dans le passage Saint-Pierre-Amelot ?

M. T. P. Le commissaire N est entré avec son chauffeur. On entend alors ses tirs et une explosion. Une fois que l’individu visé est neutralisé, nous essuyons les premières rafales côté passage Saint-Pierre-Amelot. Pendant les dix minutes durant lesquelles le terroriste nous tire dessus, nous n’entendons plus d’autres tirs à l’intérieur.

M. le président Georges Fenech. Parce que l’autre est mort.

M. T. P. L’un d’entre eux a été neutralisé. L’autre est là-haut en train de… J’ai tendance à me dire que, tant qu’on tire sur moi, on ne tue personne d’autre.

M. Pierre Lellouche. Que voulez-vous dire par « en train de… » ?

M. le président Georges Fenech. Je crois que certaines choses n’ont jamais été dites. Je pense que l’on pourrait peut-être, à ce stade, éclaircir les choses.

M. T. P. Des corps n’ont pas été présentés aux familles parce qu’il y a eu des gens décapités, des gens égorgés, des gens qui ont été éviscérés. Il y a des femmes qui ont pris des coups de couteau au niveau des appareils génitaux.

M. le président Georges Fenech. Tout cela aurait été filmé en vidéo pour DAECH !

M. T. P. Il me semble. Les victimes en ont parlé.

M. le rapporteur. Ces actes ont été commis par les deux survivants. Savez-vous si vous avez blessé celui sur lequel vous avez tiré dans le passage Saint-Pierre-Amelot ?

M. T. P. Je pense, mais je n’ai aucune certitude. Comme ils se sont fait sauter, on ne peut pas savoir s’il était blessé au tronc. Je pense l’avoir touché car les tirs ont cessé, et la porte s’est refermée. Le fait que la kalachnikov s’affaisse et que les portes se referment me semble significatif. Plus tard, nous avons parlé avec le civil qui nous faisait des signes dans le passage Saint-Pierre-Amelot : il nous a dit que nous avions touché le tireur et que c’est pour cela qu’il avait cessé de tirer.

Après ce moment, les tirs que nous avons entendus à l’intérieur n’étaient que très sporadiques. Il n’y a plus eu de rafales. Selon toute vraisemblance, un des terroristes ou plusieurs achevaient les gens. Ensuite, j’avoue que je n’ai fait que quinze mètres à l’intérieur du Bataclan derrière la BRI. Ma présence n’était pas nécessaire, je suis donc ressorti. Ce que j’avais vu m’avait suffi.

M. Pierre Lellouche. Les exactions sur les gens se sont déroulées à quel endroit ?

M. T. P. À l’étage.

M. Pierre Lellouche. Cela se passe après que l’individu que vous avez blessé est remonté ?

M. T. P. Je pense même que ça s’est produit avant, mais ce n’est que mon avis personnel. Pendant que nous fixions un terroriste à la porte de secours, un autre faisait toutes ces choses ignobles à l’étage.

M. Pierre Lellouche. La vidéo est partie ?

M. le président Georges Fenech. Je crois savoir que des vidéos sont parties.

M. Pierre Lellouche. On peut le savoir si l’on a récupéré les portables des victimes. On les a ?

M. T. P. Ils se sont fait exploser. Il y a eu des personnes décapitées, égorgées, éviscérées. Il y a eu des mimiques d’actes sexuels sur des femmes et des coups de couteau au niveau des appareils génitaux. Si je ne me trompe pas, les yeux de certaines personnes ont été arrachés.

M. A. D. Je voudrais apporter une précision pour répondre à la question de M. le rapporteur qui se demandait pourquoi mes collègues avaient immédiatement pris la direction du passage Saint-Pierre-Amelot. Ils l’ont dit : c’est parce que l’on voyait des victimes sortir par les portes de secours, mais c’est aussi parce que, quelque temps après que nous sommes descendus de voiture, un véhicule de police est arrivé et s’est garé devant l’entrée principale du Bataclan, en direction de la rue Oberkampf, en attendant sans doute d’autres collègues. C’est donc naturellement, puisque nous nous trouvions du côté du boulevard Richard-Lenoir, que mes collègues ont pris la direction du passage Saint-Pierre-Amelot où l’on voyait des victimes, alors que ceux qui arrivaient du côté du boulevard Voltaire s’occupaient de l’entrée principale du Bataclan.

M. Pierre Lellouche. Le commissaire N arrive trois minutes après vous et il rentre directement dans le Bataclan. Vous vous êtes parlé ?

M. L. S. Non.

M. Pierre Lellouche. En fait, vous ne savez même pas qu’il est rentré dans la salle ?

M. L. S. Nous n’en savions rien, et il ne savait pas que nous étions du côté des sorties de secours. Dans un second temps, nous nous sommes retirés pour protéger un peu les victimes, et nous avons eu un contact visuel avec le commissaire N. Notre équipage s’est ensuite dissocié en deux groupes : A. D. a rejoint la BAC 952-11 de M. T. P, tandis que M. P.T et moi-même rejoignions le commissaire N à l’entrée de la salle.

Ce dernier souhaitait pénétrer à nouveau dans le Bataclan, mais une lumière nous éblouissait, nous ne connaissions pas la topographie exacte, et nous étions encore sous-armés. Nous n’avions donc ni les moyens matériels ni la connaissance des lieux qui nous auraient permis de progresser dans le Bataclan. Si les terroristes étaient sortis, nous aurions tout fait pour les neutraliser, mais nous savions que nous n’avions pas les moyens matériels pour intervenir dans la salle en toute sécurité.

M. Pierre Lellouche. C’est pendant ce temps que vos collègues sortent les blessés du Bataclan ?

M. L. S. Deux ou trois personnes ont réussi à sortir, nous les avons accompagnées. Lorsque les services spécialisés sont arrivés, ils ont pris le relais. Nous avons élargi le périmètre puis nous l’avons sécurisé en travaillant, lorsque c’était nécessaire, en équipes mixées avec la BRI. Je me suis trouvé pendant un moment avec un collègue de la BRI qui avait ses ondes opérationnelles. J’avais conservé la fréquence de la BAC 75 N. Nous échangions nos informations. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour communiquer sur cette intervention. C’était un gros problème. Nous avions du mal à obtenir la fréquence d’urgence…

M. Pierre Lellouche. Plusieurs fréquences émettaient en même temps ?

M. L. S. En temps normal, si vous demandez la priorité sur cette onde, on vous l’accorde, mais, ce soir-là, la demande venait de partout en même temps, ce qui a saturé le système.

M. Jean-Michel Villaumé. À ce moment, les militaires sont-ils présents ?

M. L. S. Ils sont présents dans une deuxième phase, mais pas au début de notre intervention.

M. T. P. Nous sommes arrivés sur place dix minutes après Laurent. Nous avons essuyé des tirs passage Saint-Pierre-Amelot pendant dix minutes, et les militaires sont arrivés dans cet intervalle puisqu’ils étaient avec nous lors des deux dernières salves. Ils devaient être sur place un quart d’heure après l’intervention de l’équipe de L. S..

S’agissant de la coordination et de la communication, les terroristes ont réussi à faire ce qu’ils voulaient : saturer les ondes. Ils ont utilisé un procédé militaire qui consiste à multiplier les points d’impact pour saturer les services de secours et d’intervention.

Ils ont été surpris parce qu’ils ne s’attendaient sans doute pas à une réaction aussi rapide de notre part, mais ils ont, en un sens, réussi. Laurent et moi-même nous sommes rendus sur place d’initiative. À aucun moment nous n’avons demandé l’autorisation d’aller au Bataclan. Les BAC 75, 92 et 93 ont été rassemblées pour former la BAC d’agglomération de nuit. Nous avons en conséquence la possibilité de prendre des initiatives.

M. le président Georges Fenech. Les premiers intervenants sont tous venus d’initiative. C’est le cas de la DSPAP, du commissaire N, de la BAC. Ceux qui réagissent sur commandement arrivent dans un deuxième temps, vers vingt-deux heures cinquante.

M. T. P. Il faut aussi savoir que, pour la couverture radio, Paris est divisé par arrondissement. Les ondes étaient donc déjà monopolisées parce que, dans la même zone, il y a eu multiplication des attaques puis des appels pour secourir les nombreuses victimes. Devant cet embouteillage, ni Laurent ni moi n’avons pris les ondes pour annoncer nos déplacements. Nous ne l’avons fait qu’une fois à destination : moi au Comptoir Voltaire, Laurent au Bataclan.

M. Pierre Lellouche. Lorsque nous nous sommes rendus sur place, jeudi dernier, M. B.B, Mme C.P., deux membres de la CSI-75, la compagnie de sécurisation et d’intervention compétente pour l’agglomération parisienne, nous ont raconté qu’ils avaient évacué des victimes durant toute la soirée. Ils étaient sur place lorsque vous êtes arrivés : vous avez dû les voir ?

M. T. P. La CSI n’était pas au Bataclan, mais sur les terrasses. Ils n’y sont arrivés que bien après nous.

M. le président Georges Fenech. M. B.B. est allé directement au Bataclan.

M. T. P. Nous étions sur la conférence régionale 137 ; nous n’avions pas les ondes parisiennes.

M. Pierre Lellouche. Il y a quelque chose qui ne colle pas bien : je vois le commissaire arriver, s’appuyer sur le bar et descendre un terroriste. Mais il y avait ces deux policiers…

M. le président Georges Fenech. Il y avait le commissaire B.B. et C.P. qui est son adjointe.

M. P. T. J’ai participé à l’évacuation avec le commissaire B.B. La BRI qui est venue nous relever, a installé un bouclier Ramsès devant la porte du Bataclan avant de pénétrer à l’intérieur de l’établissement qu’ils ont sécurisé comme ils pouvaient. La colonne de la BAC 75 N les a suivis avec l’armement d’assaut. Sur ordre de BRI, nous avons commencé à évacuer tous les blessés valides qui pouvaient se déplacer par eux-mêmes. Ils sont venus vers nous et, après une palpation sommaire, nous les avons dirigés vers le PC sécurité. Nous avons ensuite commencé à évacuer les blessés qui se trouvaient au sol grâce à des barrières de sécurité. Le commissaire B.B. nous a aidés avec d’autres collègues.

M. Pierre Lellouche. En gros, il s’est passé une heure entre le moment où le commissaire tue le terroriste et l’assaut.

M. le président Georges Fenech. L’assaut a lieu à minuit vingt.

M. L. S. Grosso modo, oui.

Les horaires des événements correspondaient globalement à ceux de la relève entre la CSI, qui travaille de jour, et la BAC 75 N. Pendant la relève, nous avons parfois un problème de moyens, puisque certains matériels sont mutualisés entre les équipes du jour et de la nuit.

M. Pierre Lellouche. Vous étiez sur place en permanence : vous n’avez plus entendu de coup de feu entre le moment où le commissaire a tiré et l’assaut ?

M. L. S. Seulement de manière très sporadique.

M. T. P. Au coup par coup.

M. L. S. Nous n’entendons plus de rafales.

M. Pierre Lellouche. Il y a combien de tireurs ?

M. L. S. Nous ne les voyons pas. Nous entendons des tirs de temps en temps. J’extrapole, mais on peut imaginer qu’ils faisaient le tour et que, de temps en temps, ils mettaient une cartouche ou deux dans certaines victimes.

M. T. P. Ce qui est sûr, c’est que, à partir de l’arrivée des effectifs de la BRI, il n’y a plus eu de tir du tout. Vous voudrez bien excuser l’expression, mais il régnait un silence de mort. Il n’y avait plus aucun bruit.

M. Pierre Lellouche. À ce moment, ils n’étaient plus que deux avec les vingt personnes coincées en haut.

M. T. P. Oui, je pense. Je pense qu’ils s’étaient isolés à ce moment dans la pièce dans laquelle ils se sont fait sauter.

M. Pierre Lellouche. Si vous aviez eu le matériel nécessaire, vous y seriez allés ?

M. L. S. Si nous avons les moyens de nous protéger de manière sérieuse, et du matériel en rapport avec l’agression, cela rééquilibre les forces, et nous devenons opérationnels. Ce soir-là, je vous le dis franchement, j’ai emmené mes gars en enfer. Ils sont allés au-delà de leurs capacités physiques et matérielles. Heureusement, j’ai avec moi de bons sportifs, des gars qui ont à la fois une tête et des jambes, qui s’exercent avec sérieux et qui sont capables de réagir correctement au stress. Vous ne pouvez pas faire ça avec n’importe qui. Si nous avions eu plus de matériels de protection et des armes plus efficaces, nous aurions peut-être pu être plus réactifs ou opérationnels.

M. le président Georges Fenech. Quel est votre ressenti personnel s’agissant de l’intervention du commissaire N qui est entré dans le Bataclan avec une arme de poing sans aucune protection ?

M. L. S. Des moniteurs de tir m’ont dit que le commissaire N était sportif et s’entraînait au tir régulièrement. C’est un homme de terrain polyvalent, tant physiquement qu’opérationnellement. Il est très à l’aise avec son arme. Lui et son équipier ont fait preuve de sang-froid et de courage. Ils sont vraiment allés au-delà de leurs capacités, et je suis admiratif à leur égard. Par rapport aux moyens dont ils disposaient, ils ont vraiment été « culottés ».

M. T. P. Ce qu’ont fait le commissaire N et son collègue, au moment où ils ont agi, avec un matériel qui était le même que le nôtre – je crois qu’ils n’avaient même pas de casque qui, de toute façon, ne sert à rien face à une kalachnikov –, c’est techniquement, sur le plan policier, le maximum que l’on puisse faire. Le tir a été effectué au niveau de la porte d’accès à la salle. Ils étaient dissimulés mais pas protégés. Ils ont pu neutraliser le terroriste par surprise.

Dans le passage Saint-Pierre-Amelot, ni Laurent et son équipage ni moi et le mien ne pouvions progresser : nous y serions restés, c’est sûr.

Du côté de l’entrée principale, ce qu’ils ont fait était « nickel », si je peux me permettre. C’était ce qu’il fallait faire : tenter de neutraliser l’individu sans trop progresser. C’est pour cela qu’ils n’ont pas trop progressé dans la salle.

M. le président Georges Fenech. Ils y sont tout de même retournés une deuxième fois !

M. L. S. Au risque de vous choquer, le but – ce que nous avons fait d’initiative, de façon presque inconsciente – était de juguler les terroristes et de les laisser, malheureusement, dans le Bataclan pour éviter qu’ils ne fassent d’autres victimes dans un nouveau lieu. En attendant les forces spéciales, il fallait essayer de les contenir sur le lieu où ils se trouvaient.

M. le rapporteur. Le ministre de l’intérieur a annoncé que des équipements supplémentaires seraient livrés, notamment aux BAC. Savez-vous quand ils vous parviendront ?

M. L. S. Deux jours après les événements, nous avons rencontré M. Bernard Cazeneuve, le ministre de l’intérieur, qui nous a annoncé que nous serions dotés de véhicules et de moyens matériels supplémentaires. Ils nous arrivent petit à petit. Il est question que nous récupérions des berlines dont le coffre soit plus adapté au matériel dont nous avons besoin. Nous avons reçu des boucliers balistiques avec des plaques de renfort qui protègent des tirs de kalachnikov, et des armes intermédiaires : lanceurs de projectile de calibre de 40 millimètres, Taser, grenades.

M. Pierre Lellouche. Je m’entraîne régulièrement au tir dans les locaux de la police. Je sais ce que c’est de tirer à quarante-cinq mètres dans la pénombre : ce n’est pas évident, sauf si l’on est très bien entraîné. Combien de fois un policier de terrain tire-t-il par an ?

M. L. S. En BAC, nous avons des « open tirs » une fois par semaine. Nous arrivons à tirer une fois par semaine, ou une fois tous les quinze jours. Nous avons un entraînement sportif une fois ou deux par semaine. Il faut savoir que nous sommes des privilégiés. Il y a aussi eu des périodes de carence de munitions pendant lesquelles nous ne tirions que deux fois huit cartouches. Nous nous retrouvions alors dans la situation du service général qui doit effectuer un minimum de trois tirs annuels.

M. T. P. Nous sommes privilégiés parce que, grâce aux séances de tir spéciales de la BAC, nous pouvons tirer beaucoup plus que les autres. Nous tirons en général au moins dix fois par an.

M. Pierre Lellouche. En gros, donc, vous tirez une fois par mois. Combien de cartouches ? Une cinquantaine ?

M. T. P. et M. L. S. Non ! Une trentaine.

M. L. S. Nous avons deux chargeurs de quinze cartouches.

M. T. P. Fort heureusement, nos moniteurs de tir savent s’adapter. Ils proposent des tirs de situation qui optimisent les munitions dont nous disposons. Je répète que nous sommes des privilégiés : les collègues de commissariat tirent trois fois par an, c’est-à-dire quatre-vingt-dix cartouches… lorsqu’il y a des cartouches.

M. L. S. Nous allons être dotés du fusil HK G36 : nous essayons de trouver des stands de tir adaptés aux cartouches de cette arme.

M. le président Georges Fenech. Peut-être M. N. B., qui n’a pas encore pris la parole, souhaite-t-il ajouter quelque chose ?

M. N. B., gardien de la paix. Je suis l’équipier de la BAC 952-11. Ce soir-là, mon chef de bord était T.P, et mon chauffeur le brigadier N. B..

Le 13 novembre, nous nous sommes d’abord arrêtés au Comptoir Voltaire. Ma mission a consisté à sécuriser l’angle du café vers la rue de Montreuil. Le brigadier-chef T.P me donnait des instructions et m’informait. Dans le café, il a constaté qu’il y avait eu une explosion et non des tirs.

Nous étions à la recherche de la Polo en fuite. Je prenais le temps de regarder les plaques d’immatriculation – la Polo était immatriculée en Belgique – et les passagers de chaque véhicule qui passait.

Nous sommes ensuite partis au Bataclan.

M. O. B. Lorsque nous étions à l’angle du passage Saint-Pierre-Amelot, alors que des personnes dans le Bataclan subissaient des choses atroces, nous avons eu beaucoup de chance. Nous sommes retournés sur place, et le propriétaire du magasin de carrelage derrière lequel nous nous étions abrités nous a expliqué que sa boutique était une ancienne banque dont les vitres étaient blindées. Cela nous a protégés – je n’avais qu’un bouclier balistique sans plaques additionnelles.

À l’angle, nous entendions des gens gémir, mais nous ne pouvions pas aller les aider parce que nous ne disposions pas du matériel adéquat.

M. le président Georges Fenech. Pour l’information de la commission d’enquête, monsieur P. T., pouvez-vous nous dire comment vous avez appris qu’il y avait eu des actes de barbarie à l’intérieur du Bataclan : décapitations, éviscérations, énucléations… ?

M. T. P. Après l’assaut, nous étions avec des collègues au niveau du passage Saint-Pierre-Amelot lorsque j’ai vu sortir un enquêteur en pleurs qui est allé vomir. Il nous a dit ce qu’il avait vu. Je ne connaissais pas ce collègue, mais il avait été tellement choqué que c’est sorti naturellement.

M. Alain Marsaud. Les actes de tortures se sont passés au deuxième étage ?

M. T. P. Je pense, car je suis entré au niveau du rez-de-chaussée où il n’y avait rien de tel, seulement des personnes touchées par des balles.

M. Alain Marsaud. À votre connaissance, ils étaient trois sans aucun doute ? Il n’y a aucune chance qu’un quatrième se soit enfui ?

M. T. P. On est certains qu’ils étaient au moins trois, mais ils étaient peut-être quatre. Les ondes retransmettaient les appels au numéro d’urgence de la police, le 17 : on entendait parler de trois individus, voire quatre.

M. Alain Marsaud. Est-il exclu qu’une quatrième personne ait pu s’enfuir en se faisant évacuer parmi les blessés ?

M. T. P. Ce n’est pas exclu. C’est la raison pour laquelle mes collègues ont procédé à des palpations sommaires de toutes les victimes, même blessées, qui sortaient par l’entrée principale.

M. L. S. Nous effectuions systématiquement une palpation sommaire, au moins au niveau du plexus, de la base du torse, et des jambes.

M. Alain Marsaud. Un quatrième terroriste aurait pu être blessé lui-même ou s’enfuir parmi les blessés ?

M. T. P. Parmi les blessés, je ne pense pas.

M. Alain Marsaud. On ne retrouve que trois armes de guerre.

M. L. S. Cela relève des investigations. Pour notre part, nous n’en savons rien.

M. le président Georges Fenech. Messieurs, nous vous remercions vivement d’avoir livré ce très important témoignage. La commission d’enquête salue votre courage et l’intervention qui a été la vôtre.

*

* *

Audition, à huis clos, de M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale, et de M. Marc Baudet, conseiller stratégie et prospective.

M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.

Vous savez que nous avons déjà tenu de nombreuses auditions, consacrées aux victimes et à leur prise en charge par les secours, puis à la chronologie des événements de janvier et de novembre 2015.

Nous commençons avec vous une nouvelle phase de nos travaux tendant, à la lumière de l’expérience des attentats de janvier et novembre 2015, à nous interroger sur les moyens et les missions des forces de police.

Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la Commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport.

Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».

Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

M. Jean-Marc Falcone et M. Marc Baudet prêtent serment.

Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et réponses.

M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale. Mesdames et messieurs les députés, je serai très bref. Je souhaite simplement, par courtoisie pour la Commission, repositionner la Direction générale de la police nationale (DGPN) parmi l’ensemble des forces de sécurité intérieure, puis vous exposer très rapidement l’action de cette direction en réponse aux attentats que nous avons connus en janvier et en novembre. Ensuite, je présenterai de manière schématique les dispositions que j’ai pu prendre à mon niveau, en qualité de directeur général, après les retours d’expérience effectués avec mes services à la suite des attentats.

La Direction générale de la police nationale est composée de 145 000 agents, et s’appuie sur des directions de police active.

Parmi elles, la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) est une direction généraliste. Elle comprend le Service central du renseignement territorial (SCRT).

Nous avons également des directions dites spécialisées, à compétence nationale, telles que la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ; la Direction centrale de la police aux frontières ; la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, qui ont aussi compétence nationale ; le Service de recherche, assistance, intervention, dissuasion – le RAID – qui est directement rattaché au directeur général de la police nationale ; et le service de la protection qui est chargé de protéger les personnalités susceptibles d’être menacées.

L’engagement de cette direction générale a été réel, bien que les attentats ne se soient pas déroulés dans sa zone de compétence, le préfet de police de Paris ayant une compétence spécifique. Nous parlons de compétence de plein exercice. Néanmoins, les directions que je viens de citer ont apporté leur contribution aux opérations menées lors des attentats. Ainsi, le 7 janvier, les services de police situés dans les départements du Val-d’Oise, de l’Oise, de la Seine-et-Marne et de la Marne ont été mobilisés pour la recherche des frères Kouachi : près de 700 agents ont apporté leur assistance à la recherche.

Le 13 novembre, vers 22 h 40, j’ai fait converger sur Paris 215 policiers des départements de la grande couronne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise – pour prêter renfort au préfet de police, et en particulier à la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP).

La Direction centrale de la police judiciaire a aussi été très largement mobilisée, avec le « dispositif attentat », sur lequel je pourrai revenir si vous le souhaitez. Au plus fort des attentats du 13 novembre, ce ne sont pas moins de 750 enquêteurs issus de cette direction qui ont participé aux recherches, aux constatations et aux opérations de police technique et scientifique sur Paris.

La Direction centrale de la police aux frontières a également été mise à contribution ; près de 5 000 fonctionnaires de cette direction ont été déployées sur les frontières lorsque l’état d’urgence a été décrété.

Et bien évidemment, le personnel du RAID a contribué, par son action dans le cadre de ses missions, aux interventions faisant suite aux attentats de janvier et de novembre, en collaboration notamment avec la Brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police de Paris (BRI-PP). Ces fonctionnaires du RAID participent plusieurs fois par semaine aux opérations de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ou de la sous-direction antiterroriste (SDAT) lorsque ces services interpellent des personnes radicalisées ou susceptibles de passer à l’acte dans un cadre terroriste.

Depuis les attentats de janvier, j’ai repositionné le service central du renseignement territorial sur la prévention du terrorisme, en faisant suivre un certain nombre de personnes dites radicalisées. Actuellement, près de 3 000 sont suivies par ce service.

J’ai également créé un état-major auprès de moi, car nous nous sommes aperçus que la Direction générale de la police nationale n’était plus dans la même position qu’au cours des décennies passées. Elle doit maintenant jouer un rôle beaucoup plus opérationnel pour gérer au quotidien les états-majors des différentes directions que je viens de citer. J’ai donc créé un état-major qui intègre un centre d’information de la police nationale qui regroupera, dans les prochaines semaines, les dispositifs d’information de toutes les directions, qui étaient jusqu’à présent éclatés. J’aurai donc auprès de moi un état-major pour commander l’ensemble des directions centrales de la police, et un centre d’information qui va regrouper les centres d’information des services et des directions que je viens de citer.

Au sein de la Direction centrale de la police judiciaire, nous avons fait monter en puissance la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité avec le programme PHAROS (plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) et les enquêtes liées à la cybercriminalité. Le dispositif attentat a été mis en œuvre au mois de novembre ; et les effectifs de la sous-direction anti-terroriste (SDAT) ont sensiblement augmenté, ce qui était nécessaire au vu du nombre d’enquêtes qu’elle doit suivre.

Les sept GIPN métropolitains ont été transformés en antennes RAID, sous le commandement unique et centralisé du RAID central à Bièvres, ce qui permet de donner des instructions et d’avoir à disposition les 270 opérateurs qui composent les antennes et le service central.

Enfin, j’ai fait monter en puissance l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) avec la cellule d’appel radicalisation et le fichier FSPRT, qui répertorie l’ensemble des personnes signalées comme pouvant être radicalisées.

Au plan tactique, nous avons décidé d’adapter les dispositifs de formation initiale et continue des policiers, puisque nous nous sommes aperçus que la menace avait changé de nature, y compris dans ses formes, de plus en plus violentes et rédhibitoires. Nous avons fait en sorte de former l’ensemble des brigades et des fonctionnaires.

Nous sommes en train de mettre la dernière main au schéma national d’intervention, que le ministre de l’Intérieur pourra arrêter d’ici une semaine ou deux. Il en avait fait la demande après les attentats de novembre, afin de pouvoir concentrer et articuler l’ensemble des services d’intervention.

Nous avons également diffusé une doctrine à destination des primo-intervenants, car ce seront, par définition, les premiers à être exposés à des actes de terrorisme, et à un terrorisme de plus en plus violent et tueur. J’ai donc reconstruit une doctrine avec des « fiches réflexes » que j’ai fait distribuer avant Noël.

Il a aussi fallu organiser la police judiciaire pour prendre en compte la décision du parquet antiterroriste de saisir systématiquement la DCPJ-SDAT pour qu’elle coordonne les enquêtes en cas d’attentats sur le territoire.

Nous continuons de procéder aux différents recrutements décidés par le Gouvernement, pour la plupart dans le cadre de plans pluriannuels : le plan antiterroriste, le plan immigration et le pacte de sécurité du Président de la République. Nous prévoyons aussi l’organisation exceptionnelle de concours de recrutement de gardiens de la paix, puisque nous faisons entrer cette année 4 600 gardiens de la paix dans les écoles, tandis qu’autant en sortiront en fin d’année ainsi que l’an prochain. Il a donc fallu que mon administration réponde le plus vite possible, avec des moyens adaptés, à ces demandes tout en garantissant une formation initiale soutenue et la plus complète possible, afin de bénéficier de ces renforts dont nous avons bien besoin.

S’agissant des moyens, le plan BAC entre en vigueur. Les brigades anti-criminalité, composées de gens formés dont l’expertise est plus affirmée que celle des premiers intervenants ont en effet une capacité d’intervention. Elles peuvent, sur des tueries de masse ou des actes terroristes, stabiliser et fixer les terroristes. Nous l’avons vu à Paris lors de l’intervention d’un commissaire de la BAC.

Voilà, de manière schématique, la façon dont les différents services ont pu intervenir, et ce que j’ai pu développer.

M. le président. Deux questions liminaires, tout d’abord, pour bien clarifier les choses.

En tant que DGPN, c’est vous qui avez l’autorité pour, le cas échéant, déclencher la Force d’intervention de la police nationale (FIPN) ?

M. Jean-Marc Falcone. Tout dépend où. Sur Paris, c’est le préfet de police qui me sollicite lorsqu’il souhaite mettre en œuvre la FIPN.

M. le président. C’est donc sur la demande du préfet de police de Paris que le DGPN déclenche la FIPN. Pourriez-vous le faire d’autorité ?

M. Jean-Marc Falcone. Après un échange, je pourrais lui proposer de mettre en œuvre la FIPN, mais sur la plaque parisienne, c’est lui qui me le demande, par exemple en cas d’attentats multiples, ou parce que la BRI peut ne pas suffire à l’exécution de la tâche.

M. le président. Confirmez-vous que lorsque la FIPN se déclenche dans Paris intra-muros, le chef du RAID en prend le commandement sous votre autorité, malgré la compétence territoriale BRI-BAC ?

M. Jean-Marc Falcone. Si la FIPN est déclenchée dans Paris, c’est le patron du RAID qui en prend la direction, et qui se place sous les ordres du préfet de police.

M. le président. Le 13 novembre 2015, vous ne déclenchez pas la FIPN, alors que cela a été fait au mois de janvier. Pourquoi l’utiliser en janvier et pas en novembre, alors que les attentats étaient beaucoup plus importants ? On aurait pu imaginer que le RAID prenne la direction des opérations, mais vous avez laissé la BRI agir en tant que force menante.

M. Jean-Marc Falcone. C’est qu’au mois de janvier, le préfet de police en avait fait la demande ; tel n’a pas été le cas au mois de novembre. Le RAID a quand même été envoyé sur Paris, comme vous le savez ; il a agi en concourant du menant, qui a été la BRI.

M. le président. Cette réponse ne peut pas me satisfaire. Je veux connaître la motivation de cette décision. Je comprends que c’est votre décision mais je ne peux pas me satisfaire d’une réponse consistant à dire que c’est le préfet qui a estimé ne pas devoir demander de mettre en œuvre la FIPN, alors que c’est vous qui avez l’autorité sur cette force. Quels critères objectifs ont conduit à faire ce choix alors que nous sommes confrontés à une série d’attentats de grande ampleur à Paris ?

M. Jean-Marc Falcone. Les situations de janvier et de novembre sont différentes. En janvier, lorsque Amedy Coulibaly est entré dans l’Hypercacher, une autre action était en cours à Dammartin-en-Goële. Il fallait conjuguer les deux interventions de manière cohérente. La mise en œuvre de la FIPN a donc été demandée par le préfet de police de l’époque.

Au mois de novembre, les premières réactions ont consisté à envoyer le RAID sur Paris, en colonne.

M. le président. Qui a pris cette décision ?

M. Jean-Marc Falcone. Il y a eu un échange entre Jean-Michel Fauvergue – le chef du RAID – et moi. Le préfet de police a également demandé l’assistance du RAID.

M. le président. Il me semblait que le RAID s’était déplacé de sa propre initiative.

M. Jean-Marc Falcone. Non, pas du tout. J’ai parlé avec le chef du RAID à 22 h 05, pour l’informer qu’il y avait des attentats. Il le savait déjà : mon état-major avait eu le RAID à 21 h 45, et celui-ci avait procédé à son regroupement. Il est parti de Bièvres à 22 h 10.

M. le président. Nous n’avions pas eu ces détails de la part du RAID.

M. Jean-Marc Falcone. J’ai une main courante du SVOPN (service de veille opérationnelle de la Police nationale), mon état-major, qui recense la liste des personnes que j’ai informées en temps et en heure à partir de 21 h 55. Je vous en ferai parvenir un exemplaire.

M. Pierre Lellouche. À quelle heure dites-vous avoir donné l’ordre au RAID de se préparer ?

M. Jean-Marc Falcone. J’ai eu Jean-Michel Fauvergue au téléphone à 22 h 05 pour lui dire qu’il y avait eu des attentats à Paris, et mon état-major avait appelé le RAID à 21 h 45. Le RAID était alors en train de procéder à son regroupement.

M. Pascal Popelin. Le RAID avait-il anticipé votre ordre ?

M. Jean-Marc Falcone. Oui, parce qu’il avait eu des informations. D’autant que, dans le cadre de la préparation de l’Euro 2016, un officier du RAID et un officier du GIGN étaient présents au Stade de France. Ils ont donc vécu les premières explosions en direct et ont fait remonter l’information à leurs patrons.

M. le président. Vous avez expliqué qu’au mois de janvier, le préfet de police avait estimé devoir vous demander de mettre en œuvre la FIPN parce que plusieurs sites étaient concernés. Sur quels critères objectifs, selon vous, s’est-il fondé pour ne pas vous solliciter en novembre ? Ne lui avez-vous pas suggéré de le faire ?

M. Jean-Marc Falcone. Non. Nous étions dans le feu de l’action. Les informations qui parvenaient à Beauvau faisaient état d’attentats multiples : explosions au Stade de France, fusillades devant des établissements recevant du public, puis prise d’otages dans le Bataclan. Le premier réflexe de tous a été d’envoyer le maximum de forces spécialisées pour pouvoir intervenir dans les différents sites.

M. le président. J’essaie de comprendre la doctrine que vous suivez. La note du DGPN du 17 janvier 2014 rationalisant les modalités de saisine et d’emploi de la FIPN comprend une section I, relative aux interventions relevant de la compétence exclusive de la FIPN. Il y est prévu que l’engagement d’une unité d’intervention doit être systématique dans les situations de prises d’otages. Or nous sommes déjà dans ce cas de figure au Bataclan.

Si l’on se réfère à cette note, il devrait donc y avoir quasi-automaticité au recours à cette unité d’intervention dès lors qu’il y a prise d’otages.

M. Jean-Marc Falcone. La FIPN ?

M. le président. C’est ce qu’il me semble.