Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Jésus (Matthieu 23: 29-32)

Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l’on éleva sur Acan un grand monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd’hui. Et l’Éternel revint de l’ardeur de sa colère. C’est à cause de cet événement qu’on a donné jusqu’à ce jour à ce lieu le nom de vallée d’Acor. L’Éternel dit à Josué (…) Vois, je livre entre tes mains le roi d’Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi; (…) Josué brûla Aï, et en fit à jamais un monceau de ruines, qui subsiste encore aujourd’hui. Il fit pendre à un bois le roi d’Aï, et l’y laissa jusqu’au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu’on descendît son cadavre du bois; on le jeta à l’entrée de la porte de la ville, et l’on éleva sur lui un grand monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd’hui. Alors Josué bâtit un autel à l’Éternel, le Dieu d’Israël, sur le mont Ébal. Josué 7: 25-26 – 8: 1-30

Jephthé fit un voeu à l’Éternel, et dit: Si tu livres entre mes mains les fils d’Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d’Ammon, sera consacré à l’Éternel, et je l’offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d’Ammon, et l’Éternel les livra entre ses mains. (…) Jephthé retourna dans sa maison à Mitspa. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C’était son unique enfant; il n’avait point de fils et point d’autre fille. Dès qu’il la vit, il déchira ses vêtements, et dit: Ah! ma fille! tu me jettes dans l’abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent! J’ai fait un voeu à l’Éternel, et je ne puis le révoquer. Juges 11: 29-40

Ils (…) entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Luc 9: 52-56

Si ton frère a péché, reprends-le; et, s’il se repent, pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je me repens, tu lui pardonneras. Jésus (Luc 17: 3-4)

Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Jésus (Luc 23: 34)

Pour expliquer cette coutume, on peut y voir un sous-produit des lapidations rituelles. Lapider une victime, c’est recouvrir son corps de pierre. Lorsqu’on jette beaucoup de pierres sur un vivant, non seulement il meurt mais ces pierres prennent tout naturellement la forme tronconique du « tumulus » qu’on retrouve, plus ou moins géométrisée, dans les pyramides sacrificielles ou funéraires de nombreux peuples. (…) le tombeau est inventé à partir du moment où la coutume de recouvrir les cadavres de pierres se répand en l’absence de toute lapidation. René Girard

Le tombeau, ce n’est jamais que le premier monument humain à s’élever autour de la victime émissaire, la première couche des significations, la plus élémentaire, la plus fondamentale. Pas de culture sans tombeau, pas de tombeau sans culture. A la limite, le tombeau est le premier et seul symbole culturel. René Girard

On ne veut pas savoir que l’humanité entière est fondée sur l’escamotage mythique de sa propre violence, toujours projetée sur de nouvelles victimes. Toutes les cultures, toutes les religions, s’édifient autour de ce fondement qu’elles dissimulent, de la même façon que le tombeau s’édifie autour du mort qu’il dissimule. Le meurtre appelle le tombeau et le tombeau n’est que le prolongement et la perpétuation du meurtre. La religion-tombeau n’est rien d’autre que le devenir invisible de son propre fondement, de son unique raison d’être. Autrement dit, l’homme tue pour ne pas savoir qu’il tue. (…) Les hommes tuent pour mentir aux autres et se mentir à eux-mêmes au sujet de la violence et de la mort. René Girard

Nous avons à notre gauche ce qu’on nomme le tombeau de l’Ermite. C’est un amoncellement de pierres où chaque passant jette de nouveaux matériaux. Que recouvre ce tumulus alpestre ? Je l’ignore. Suivons la tradition, jetons notre pierre sur le tas, ne serait ce que pour déblayer un peu le sentier et continuons. Un sacré archaïque revient au détour d’un rituel de la marche. Cette « tradition » qu’il faut suivre rejoue une scène de lapidation. Le souvenir de l’Ermite est maintenu dans la mémoire des randonneurs grâce à la pierre qu’il jette sur le monticule en passant. l’Ermite n’est saint que de recevoir ces cailloux. Il n’a pas d’autre réalité. Mais elle est spirituelle. Il est le dernier esprit totémique du lieu. La montagne est un gigantesque cairn. Chaque promeneur pour peu qu’il soit du pays, y renoue avec son origine, partageant son être propre avec l’esprit dormant dans ces pierres. Benoit Chantre

Montjoie (…) le cri d’armes des guerriers francs apparaît bien comme le nom de l’Ancêtre divinisé, qu’ils appelaient à la rescousse dans leur langue. (…) Le lieu dit la Monjoie dans la Plaine Saint-Denis occupe l’emplacement du tumulus de l’ancêtre tutélaire des Gaulois, adopté par les Francs et nommé par eux *Mundgawi. (…) Munjoie! est l’aboutissement en roman du francique *Mundgawi, qui signifie « Protège-pays ». Le mot, quatorze fois répété dans la première version du Roland (entre 1125 et 1150), remonte à un passé plus lointain et à une version antérieure de la Chanson (XIe siècle). (…) Möns Gaudii est la traduction en latin de Munjoie que Homophonie orienta vers le sens de « Mont (de la) joie ». Il est probable que la christianisation du tumulus par le martyre de saint Denis facilita cette évolution sémantique. Elle dut intervenir au IXe siècle, après quHilduin eut écrit les Areopagitica. (…) Au Xe siècle, les pèlerins et croisés français se servirent, par analogie, de ce nom célèbre et familier pour désigner les hauteurs voisines des lieux saints, à Jérusalem, à Rome, à Compostene, etc.; puis d’autres hauteurs, un peu partout en France et à l’étranger, le reçurent également. En tant que toponyme Morts Gaudii est attesté dès la fin du Xe siècle et Monjoïe à partir de la fin du XIIe siècle. (…) Devenu nom commun, montjoie fut appliqué à des tas de pierres, à des éminences, à des croix, qui servaient de repères routiers, et, plus tardivement, aux petits monuments chrétiens élevés en bordure des chemins, qui, tous, avaient un rôle de protection. Cette diffusion, impossible à suivre avec précision dans l’espace et le temps, eut lieu à partir du XIIe siècle. (…) Montjoie est un terme spécifique, dont l’origine est bien datée et localisée et dont l’évolution sémantique est justifiée. La longue durée du cri de guerre, la vaste diffusion géographique du toponyme et la multitude des significations du nom commun, bref : le succès du mot montjoie, s’explique par l’importance historique du nom propre qui en est le point de départ. Anne Lombard-Jourdan

Le monde moderne n’est pas mauvais : à certains égards, il est bien trop bon. Il est rempli de vertus féroces et gâchées. Lorsqu’un dispositif religieux est brisé (comme le fut le christianisme pendant la Réforme), ce ne sont pas seulement les vices qui sont libérés. Les vices sont en effet libérés, et ils errent de par le monde en faisant des ravages ; mais les vertus le sont aussi, et elles errent plus férocement encore en faisant des ravages plus terribles. Le monde moderne est saturé des vieilles vertus chrétiennes virant à la folie. G.K. Chesterton

La première victime d’une guerre, c’est toujours la vérité. Eschyle

Comme une réponse, les trois slogans inscrits sur la façade blanche du ministère de la Vérité lui revinrent à l’esprit. La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force. 1984 (George Orwell)

La liberté, c’est la liberté de dire que deux et deux font quatre. Lorsque cela est accordé, le reste suit. George Orwell (1984)

Il est des idées d’une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire. George Orwell

Les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires. George Orwell

Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, et à donner l’apparence de la solidité à ce qui n’est que vent. George Orwell

Parler de liberté n’a de sens qu’à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre. George Orwell

Nous avons si peu, nous Français, le sentiment d’être en guerre que la mort de quelques soldats d’élite en Afghanistan fait moins de bruit qu’un caillassage de CRS. François-Bernard Huyghe

Une autre décision délirante de l’Unesco. Cette fois-ci, ils ont estimé que le tombeau des Patriarches à Hébron est un site palestinien, ce qui veut dire non juif, et que c’est un site en danger. Pas un site juif ? Qui est enterré là ? Abraham, Isaac et Jacob. Sarah, Rebecca, et Léa. Nos pères et nos mères (bibliques). Benjamin Netanyahou

Au nom du gouvernement du Canada, nous souhaitons présenter nos excuses à Omar Khadr pour tout rôle que les représentants canadiens pourraient avoir joué relativement à l’épreuve qu’il a subie à l’étranger ainsi que tout tort en résultant. Ralph Goodale et Chrystia Freeland

Ça n’a rien à voir avec ce que Khadr a fait, ou non. Lorsque le gouvernement viole les droits d’un Canadien, nous finissons tous par payer. La Charte protège tous les Canadiens, chacun d’entre nous, même quand c’est inconfortable. Justin Trudeau

Même si je vais devoir quitter mon poste, je ne compromettrai pas le salaire d’un martyr (Shahid) où d’un prisonnier, car je suis le président de l’ensemble du peuple palestinien, y compris les prisonniers, les martyrs, les blessés, les expulsés et les déracinés. Mahmoud Abbas

Je sais votre engagement constant en faveur de la non-violence. Emmanuel Macron

Voulez-vous devenir une vedette dans la presse algérienne arabophone? C’est facile. Prêchez la haine des Juifs […]. Je suis un rescapé de l’école algérienne. On m’y a enseigné à détester les Juifs. Hitler y était un héros. Des professeurs en faisaient l’éloge. Après le Coran, Mein Kampf et Les Protocoles des sages de Sion sont les livres les plus lus dans le monde musulman. Karim Akouche

Après le mois sacré, les imams sont épuisés et doivent se reposer. Ils n’ont que le mois de juillet ou d’août pour le faire. Ce moment est très mal choisi pour la marche. Fathallah Abdessalam (conseiller islamique de prison belge)

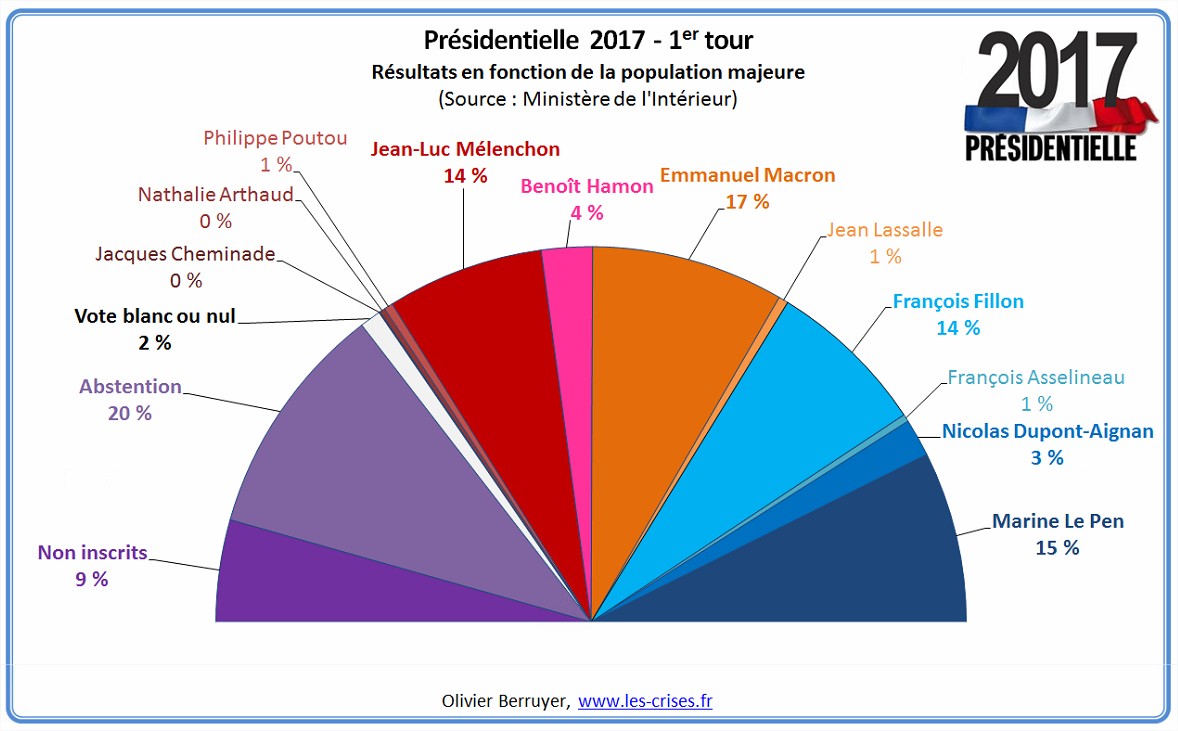

65 % des Français estiment ainsi qu’« il y a trop d’étrangers en France », soit un niveau identique à 2016 et pratiquement constant depuis 2014. Sur ce point au moins, le clivage entre droites et gauches conserve toute sa pertinence : si 95 % des sympathisants du Front national partagent cette opinion, ils sont presque aussi nombreux chez ceux du parti Les Républicains (83 %, + 7 points en un an) ; à l’inverse, ce jugement est minoritaire chez les partisans de La France insoumise (30 %), du PS (46 %) et d’En marche ! (46 %). De même, les clivages sociaux restent un discriminant très net : 77 % des ouvriers jugent qu’il y a trop d’étrangers en France, contre 66 % des employés, 57 % des professions intermédiaires et 46 % des cadres. Dans des proportions quasiment identiques, 60 % des Français déclarent que, « aujourd’hui, on ne se sent plus chez soi comme avant ». Enfin, 61 % des personnes interrogées estiment que, « d’une manière générale, les immigrés ne font pas d’efforts pour s’intégrer en France », même si une majorité (54 %) admet que cette intégration est difficile pour un immigré. L’évolution du regard porté sur l’islam est tout aussi négative. Seulement 40 % des Français considèrent que la manière dont la religion musulmane est pratiquée en France est compatible avec les valeurs de la société française. Ce jugement était encore plus minoritaire en 2013 et 2014 (26 % et 37 %), mais, de manière contre-intuitive, il avait fortement progressé (47 %) au lendemain des attentats djihadistes de Paris en janvier 2015. Depuis, il s’est donc à nouveau dégradé. Le Monde

“Comme des millions de gens à travers le globe ces dernières années, les deux auteurs ont attaqué le colonialisme et le système capitaliste et impérialiste. Comme beaucoup d’entre nous, ils dénoncent une idéologie toujours très en vogue : le racisme, sous ses formes les plus courantes mais aussi les plus décomplexées”, expliquaient-ils, en exigeant l’abandon des poursuites engagées à la suite d’une plainte de l’Agrif. (…) Renaud, Saïdou et Saïd Bouamama ont choisi d’assumer leur “devoir d’insolence” afin d’interpeller et de faire entendre des opinions qui ont peu droit de cité au sein des grands canaux de diffusion médiatique.” Pétition signée par Danièle Obono (porte-parole de JL Mélenchon)

Faisons du défi migratoire une réussite pour la France. Anne Hidalgo

Aucun principe de droit international n’oblige les Français déjà surendettés, à hauteur de plus de 2000 milliards, à financer par leurs impôts et leurs cotisations sociales des soins gratuits pour tous les immigrés illégaux présents sur notre sol… en 2016, l’octroi du statut de demandeur d’asile est devenu un moyen couramment utilisé par des autorités dépassées pour vider les camps de migrants, à Paris bien sûr, mais aussi par exemple, à Calais, dans la fameuse «jungle» qui, avant son démantèlement, comptait environ 14 000 «habitants». Ces derniers, essentiellement des migrants économiques, ont été qualifiés de réfugiés politiques dans l’unique but de pouvoir les transférer vers d’autres centres, dénommés CAO ou CADA en province. De telles méthodes relèvent d’une stratégie digne du mythe de Sisyphe: plus ils sont vidés, plus ils se remplissent à nouveau… Pierre Lellouche

Madame Hidalgo prétend vouloir améliorer l’intégration des nouveaux migrants. Ses amis n’ont pas réussi en deux décennies à intégrer des populations culturellement et socialement plus aisément intégrables. À aucun moment Anne Hidalgo n’a eu le mauvais goût d’évoquer la question de l’islam. Madame Hidalgo n’aurait pas songé à demander aux riches monarques du golfe, à commencer par celui du Qatar, à qui elle tresse régulièrement des couronnes, de faire preuve de générosité à l’égard de leurs frères de langue, de culture et de religion. Madame le maire n’est pas très franche. Dans sa proposition, elle feint de séparer les réfugiés éligibles au droit d’asile et les migrants économiques soumis au droit commun. Elle fait semblant de ne pas savoir que ces derniers pour leur immense majorité ne sont pas raccompagnés et que dès lors qu’ils sont déboutés , ils se fondent dans la clandestinité la plus publique du monde. (…) À la vérité, c’est bien parce que les responsables français démissionnaires n’ont pas eu la volonté et l’intelligence de faire respecter les lois de la république souveraine sur le contrôle des flux migratoires , et ont maintenu illégalement sur le sol national des personnes non désirées, que la France ne peut plus se permettre d’accueillir des gens qui mériteraient parfois davantage de l’être. Qui veut faire l’ange fait la bête. Mais le premier Français, n’aura pas démérité non plus à ce concours de la soumission auquel il semble aussi avoir soumissionné. C’est ainsi que cette semaine encore, le président algérien a, de nouveau, réclamé avec insistance de la France qu’elle se soumette et fasse repentance . Cela tourne à la manie. La maladie chronique macronienne du ressentiment ressassé de l’Algérie faillie. À comparer avec l’ouverture d’esprit marocaine. En effet, Monsieur Bouteflika a des circonstances atténuantes. Son homologue français lui aura tendu la verge pour fouetter la France. On se souvient de ses propos sur cette colonisation française coupable de crimes contre l’humanité. Je n’ai pas noté que Monsieur Macron, le 5 juillet dernier, ait cru devoir commémorer le massacre d’Oran de 1962 et le classer dans la même catégorie juridique de droit pénal international. Il est vrai que ce ne sont que 2000 Français qui furent sauvagement assassinés après pourtant que l’indépendance ait été accordée. (…) Au demeurant, Monsieur Macron a depuis récidivé: accueillant cette semaine son homologue palestinien Abbou Abbas, il a trouvé subtil de déclarer: «l’absence d’horizon politique nourrit le désespoir et l’extrémisme» . Ce qui est la manière ordinaire un peu surfaite d’excuser le terrorisme. À dire le vrai, le président français, paraît-il moderne, n’a cessé de trouver de fausses causes sociales éculées à ce terrorisme islamiste qui massacre les Français depuis deux années. Gilles-William Goldnadel

L’indifférence apparente des Français à la situation peut sembler étrange, s’assimiler à du déni, à la volonté de ne pas voir. Elle peut aussi se comprendre comme une stratégie de survie analogue à ce qui se passe depuis de nombreuses années en Israël. Les terroristes et leurs alliés wahabites, salafistes ou frères musulmans espéraient non seulement semer la mort mais tétaniser les populations, tarir les foules dans les salles de spectacle, les restaurants, nous contraindre à vivre comme dans ces pays obscurantistes dont ils se réclament. Or c’est l’inverse : les Français continuent à vivre presque comme d’habitude, ils sortent, vont au café, partent en vacances, acceptent de se soumettre à des procédures de sécurité renforcées. (…) Depuis les attentats de 1995, chacun de nous devient malgré soi une sorte d’agent de sécurité : entrer dans une rame de métro nous contraint à regard circulaire pour détecter un suspect éventuel. Un colis abandonné nous effraie. Dans une salle de cinéma ou de musique, nous calculons la distance qui nous sépare de la sortie en cas d’attaques surprises. Nous nous mettons à la place d’un djihadiste éventuel pour déjouer ses plans. (…) Pour comprendre ce scandaleux silence [concernant le meurtre de Sarah Halimi], il faut partir d’un constat fait par un certain nombre de nos têtes pensantes de gauche et d’extrême gauche : l’antisémitisme, ça suffit. C’est une vieille rengaine qu’on ne veut plus entendre. Il faut s’attaquer maintenant au vrai racisme, l’islamophobie qui touche nos amis musulmans. Bref, comme le disent beaucoup, le musulman en 2017 est le Juif des années 30, 40. On oublie au passage que l’antisémitisme ne s’est jamais adressé à la religion juive en tant que telle mais au peuple juif coupable d’exister et qu’enfin dans les années 40 il n’y avait pas d’extrémistes juifs qui lançaient des bombes dans les gares ou les lieux de culte, allaient égorger les prêtres dans leurs églises. Juste une remarque statistique : depuis Ilan Halimi, kidnappé et torturé par le Gang des Barbares jusqu’à Mohammed Mehra, l’Hyper casher de Vincennes et Sarah Halimi, pas moins de dix Français juifs ont été tués ces dernières années parce que juifs par des extrémistes de l’islam. Cela n’empêche pas les radicaux du Coran de se plaindre de l’islamophobie officielle de l’Etat français. Ce serait à hurler de rire si ça n’était pas tragique ! Dans la doxa officielle de la gauche, seule l’extrême droite souffre d’antisémitisme. Que le monde arabo musulman soit, pour une large part, rongé par la haine des Juifs, ces inférieurs devenus des égaux, est impensable pour eux. (…) Soutenir les Indigènes de la République en 2017, ce Ku Klux Klan islamiste, antisémite et fascisant est pour le moins problématique. Beaucoup à gauche pensent que les anciens dominés ou colonisés ne peuvent être racistes puisqu’ils ont été eux-mêmes opprimés. C’est d’une naïveté confondante. Il y a même ce que j’avais appelé il y a dix ans “un racisme de l’antiracisme” où les nouvelles discriminations à l’égard des Juifs, des Blancs, des Européens s’expriment au nom d’un antiracisme farouche. Le suprématisme noir ou arabe n’est pas moins odieux que le suprématisme blanc dont ils ne sont que le simple décalque. Les déclarations de Madame Obono relèvent d’une stratégie de la provocation que le Front de gauche partage avec le Front national, ce qui est normal puisque ce sont des frères ennemis mais jumeaux. Lancer une polémique, c’est chercher la réprobation pour se poser en victimes. Multiplier les transgressions va constituer la ligne politique de ceux qui s’appellent “Les insoumis”, nom assez cocasse quand on connaît l’ancien notable socialiste, le paria pépère qui est à leur tête et dont le patrimoine déclaré se monte à 1 135 000 euros, somme coquette pour un ennemi des riches. Pascal Bruckner

Le sujet n’a pas été abordé pendant la campagne présidentielle, pas davantage que les enjeux, plus larges, du «commun», de ce que c’est aujourd’hui qu’être Français, des frontières du pays, de notre «identité nationale». Et que cette occultation n’a pas fait disparaître cet enjeu fondamental pour nos concitoyens, contrairement à ce qu’ont voulu croire certains observateurs ou certains responsables politiques. (…) il y a la crainte d’aborder des enjeux tels que l’immigration ou la place de la religion dans la société par exemple. Crainte de «faire le jeu du FN» dans le langage politique de ces 20 dernières années suivant un syllogisme impeccable: le FN est le seul parti qui parle de l’immigration dans le débat public, le FN explique que «l’immigration est une menace pour l’identité nationale», donc parler de l’immigration, c’est dire que «l’immigration est une menace pour l’identité nationale»! La seule forme acceptable d’aborder le sujet étant de «lutter contre le FN» en expliquant que «l’immigration est une chance pour la France» et non une menace. Ce qui interdit tout débat raisonnable et raisonné sur le sujet. Enfin, les partis et responsables politiques qui avaient prévu d’aborder la question ont été éliminés ou dans l’incapacité concrète de le faire: songeons ici à Manuel Valls et François Fillon. Et notons que le FN lui-même n’a pas joué son rôle pendant la campagne, en mettant de côté cette thématique de campagne pour se concentrer sur le souverainisme économique, notamment avec la proposition de sortie de l’euro. Tout ceci a déséquilibré le jeu politique et la campagne, et n’a pas réussi au FN d’ailleurs qui s’est coupé d’une partie de son électorat potentiel. (…) L’opinion majoritairement négative de l’islam de la part de nos compatriotes vient de l’accumulation de plusieurs éléments. Le premier, ce sont les attentats depuis le début 2015, à la fois sur le sol national et de manière plus générale. Les terroristes qui tuent au nom de l’islam comme la guerre en Syrie et en Irak ou les actions des groupes djihadistes en Afrique font de l’ensemble de l’islam une religion plus inquiétante que les autres. Même si nos compatriotes font la part des choses et distinguent bien malgré ce climat islamisme et islam. On n’a pas constaté une multiplication des actes antimusulmans depuis 2015 et les musulmans tués dans des attaques terroristes depuis cette date l’ont été par les islamistes. Un deuxième élément, qui date d’avant les attentats et s’enracine plus profondément dans la société, tient à la visibilité plus marquée de l’islam dans le paysage social et politique français, comme ailleurs en Europe. En raison essentiellement de la radicalisation religieuse (pratiques alimentaires et vestimentaires, prières, fêtes, ramadan…) d’une partie des musulmans qui vivent dans les sociétés européennes – l’enquête réalisée par l’Institut Montaigne l’avait bien montré. Enfin, troisième élément de crispation, de nombreuses controverses de nature très différentes mais toutes concernant la pratique visible de l’islam ont défrayé la chronique ces dernières années, faisant l’objet de manipulations politiques tant de la part de ceux qui veulent mettre en accusation l’islam, que d’islamistes ou de partisans de l’islam politique qui les transforment en combat pour leur cause. On peut citer la question des menus dans les cantines, celle du fait religieux en entreprise, le port du voile ou celui du burkini, la question des prières de rue, celle de la présence de partis islamistes lors des élections, les controverses sur le harcèlement et les agressions sexuelles de femmes lors d’événements ou dans des quartiers où sont concentrées des populations musulmanes, etc. (…) Aujourd’hui, cette défiance s’étend à de multiples sujets, notamment aux enjeux sur l’identité commune et à l’immigration. Et, de ce point de vue, l’occultation de ces enjeux à laquelle on a pu assister pendant ces derniers mois, pendant la campagne dont cela aurait dû être un des points essentiels, est une très mauvaise nouvelle. Cela va encore renforcer cette défiance aux yeux de nos concitoyens car non seulement les responsables politiques ne peuvent ou ne veulent plus agir sur l’économie mais en plus ils tournent la tête dès lors qu’il s’agit d’immigration ou de définition d’une identité commune pour le pays et ses citoyens. Laurent Bouvet

Une partie du pays a eu le sentiment que la campagne avait été détournée de son sens et accaparée, à dessein, par les «affaires» que l’on sait, la presse étant devenue en la matière moins un contre-pouvoir qu’un anti-pouvoir, selon le mot de Marcel Gauchet. Cette nouvelle force politique pêche par sa représentativité dérisoire, doublée d’un illusoire renouvellement sociologique, quand 75 % des candidats d’En marche appartiennent à la catégorie «cadres et professions intellectuelles supérieures». Le seul véritable renouvellement est générationnel, avec l’arrivée au pouvoir d’une tranche d’âge plus jeune évinçant les derniers tenants du «baby boom». Pour une «disparue», la lutte de classe se porte bien. Pour autant, elle a rarement été aussi occultée. Car cette victoire, c’est d’abord celle de l’entre-soi d’une bourgeoisie qui ne s’assume pas comme telle et se réfugie dans la posture morale (le fameux chantage au fascisme devenu, comme le dit Christophe Guilluy, une «arme de classe» contre les milieux populaires). Fracture sociale, fracture territoriale, fracture culturelle, désarroi identitaire, les questions qui nourrissent l’angoisse française ont été laissées de côté pour les mêmes raisons que l’antisémitisme, dit «nouveau», demeure indicible. C’est là qu’il faut voir l’une des causes de la dépression collective du pays, quand la majorité sent son destin confisqué par une oligarchie de naissance, de diplôme et d’argent. Une sorte de haut clergé médiatique, universitaire, technocratique et culturellement hors sol. Toutefois, le plus frappant demeure à mes yeux la façon dont le gauchisme culturel s’est fait l’allié d’une bourgeoisie financière qui a prôné l’homme sans racines, le nomade réduit à sa fonction de producteur et de consommateur. Un capitalisme financier mondialisé qui a besoin de frontières ouvertes mais dont ni lui ni les siens, toutefois, retranchés dans leur entre-soi, ne vivront les conséquences. (…) Dans un autre ordre d’idées, peut-on déconnecter la constante progression du taux d’abstention et l’évolution de notre société vers une forme d’anomie, de repli sur soi et d’individualisme triste? Comme si l’exaltation ressassée du «vivre-ensemble» disait précisément le contraire. Cette évolution, elle non plus, n’est pas sans lien à ce retournement du clivage de classe qui voit une partie de la gauche morale s’engouffrer dans un ethos méprisant à l’endroit des classes populaires, qu’elle relègue dans le domaine de la «beauferie» méchante des «Dupont Lajoie». Certains analystes ont déjà lumineusement montré (je pense à Julliard, Le Goff, Michéa, Guilluy, Bouvet et quelques autres), comment le mouvement social avait été progressivement abandonné par une gauche focalisée sur la transformation des mœurs. (…) Par le refus de la guerre qu’on nous fait dès lors que nous avons décidé qu’il n’y avait plus de guerre («Vous n’aurez pas ma haine» ) en oubliant, selon le mot de Julien Freund, que «c’est l’ennemi qui vous désigne». En privilégiant cette doxa habitée par le souci grégaire du «progrès» et le permanent désir d’«être de gauche», ce souci dont Charles Péguy disait qu’on ne mesurera jamais assez combien il nous a fait commettre de lâchetés. (…) Le magistère médiatico-universitaire de cette bourgeoisie morale (Jean-Claude Michéa parlait récemment dans la Revue des deux mondes, (avril 2017) d’une «représentation néocoloniale des classes populaires […] par les élites universitaires postmodernes», affadit les joutes intellectuelles. Chacun sait qu’il lui faudra rester dans les limites étroites de la doxa dite de l’«ouverture à l’Autre». De là une censure intérieure qui empêche nos doutes d’affleurer à la conscience et qui relègue les faits derrière les croyances. «Une grande quantité d’intelligence peut être investie dans l’ignorance lorsque le besoin d’illusion est profond», notait jadis l’écrivain américain Saul Bellow. (…) La chape de plomb qui pèse sur l’expression publique détourne le sens des mots pour nous faire entrer dans un univers orwellien où le blanc c’est le noir et la vérité le mensonge. (…) il s’agit aussi, et en partie, d’un antijudaïsme d’importation. Que l’on songe simplement au Maghreb, où il constitue un fond culturel ancien et antérieur à l’histoire coloniale. L’anthropologie culturelle permet le décryptage du soubassement symbolique de toute culture, la mise en lumière d’un imaginaire qui sous-tend une représentation du monde. (…) Mais, pour la doxa d’un antiracisme dévoyé, l’analyse culturelle ne serait qu’un racisme déguisé.En juillet 2016, Abdelghani Merah (le frère de Mohamed) confiait à la journaliste Isabelle Kersimon que lorsque le corps de Mohamed fut rendu à la famille, les voisins étaient venus en visite de deuil féliciter ses parents, regrettant seulement, disaient-ils, que Mohamed «n’ait pas tué plus d’enfants juifs»(sic). Cet antisémitisme est au mieux entouré de mythologies, au pire nié. Il serait, par exemple, corrélé à un faible niveau d’études alors qu’il demeure souvent élevé en dépit d’un haut niveau scolaire. On en fait, à tort, l’apanage de l’islamisme seul. Or, la Tunisie de Ben Ali, longtemps présentée comme un modèle d’«ouverture à l’autre», cultivait discrètement son antisémitisme sous couvert d’antisionisme (cfNotre ami Ben Ali, de Beau et Turquoi, Editions La Découverte). Et que dire de la Syrie de Bachar el-Assad, à la fois violemment anti-islamiste et antisémite, à l’image d’ailleurs du régime des généraux algériens? Ou, en France, de l’attitude pour le moins ambiguë des Indigènes de la République sur le sujet comme celle de ces autres groupuscules qui, sans lien direct à l’islamisme, racialisent le débat social et redonnent vie au racisme sous couvert de «déconstruction postcoloniale»? (…) Les universitaires et intellectuels signataires font dans l’indigénisme comme leurs prédécesseurs faisaient jadis dans l’ouvriérisme. Même mimétisme, même renoncement à la raison, même morgue au secours d’une logorrhée intellectuelle prétentieuse (c’est le parti de l’intelligence, à l’opposé des simplismes et des clichés de la «fachosphère»). Un discours qui fait fi de toute réalité, à l’instar du discours ouvriériste du PCF des années 1950, expliquant posément la «paupérisation de la classe ouvrière». De cette «parole raciste qui revendique l’apartheid», comme l’écrit le Comité laïcité république à propos de Houria Bouteldja, les auteurs de cette tribune en défense parlent sans ciller à son propos de «son attachement au Maghreb […] relié aux Juifs qui y vivaient, dont l’absence désormais créait un vide impossible à combler».Une absence, ajoutent-ils, qui rend l’auteur «inconsolable». Cette forme postcoloniale de la bêtise, entée par la culpabilité compassionnelle, donne raison à George Orwell, qui estimait que les intellectuels étaient ceux qui, demain, offriraient la plus faible résistance au totalitarisme, trop occupés à admirer la force qui les écrasera. Et à préférer leur vision du monde à la réalité qui désenchante. Nous y sommes. (…) L’islam radical use du droit pour imposer le silence. Cela, on le savait déjà. Mais mon procès a mis en évidence une autre force d’intimidation, celle de cette «gauche morale» qui voit dans tout contradicteur un ennemi contre lequel aucun procédé ne saurait être jugé indigne. Pas même l’appel au licenciement, comme dans mon cas. Un ordre moral qui traque les mauvaises pensées et les sentiments indignes, qui joue sur la mauvaise conscience et la culpabilité pour clouer au pilori. Et exigera (comme la Licra à mon endroit) repentance et «excuses publiques», à l’instar d’une cérémonie d’exorcisme comme dans une «chasse aux sorcières» du XVIIe siècle. (…) En se montrant incapable de voir le danger qui vise les Juifs, une partie de l’opinion française se refuse à voir le danger qui la menace en propre. Georges Bensoussan

Attention: un tombeau peut en cacher un autre !

Président palestinien au mandat expiré depuis huit ans et financier revendiqué du terrorisme salué par son homologue français pour son « engagement en faveur de la non-violence »; terroriste notoire se voyant gratifié pour cause de détention d’excuses officielles et d’une dizaine de millions de dollars de compensation financière; pétition de la première lycéenne venue contre le racisme de Victor Hugo; associations humanitaires apportant leur soutien explicite à l’un des pires trafics d’êtres humains de l’histoire; ministres de la République française soutenant, entre deux frasques ou démissions pour affaires de corruption, le droit à « niquer » la France ou célébrant, via l’écriture anonyme de romans érotiques l’encanaillement des bourgeoises dans les » banlieues chaudes »; occultation du thème de l’immigration et du terrorisme islamique tout au long d’une campagne ayant abouti, via un véritable hold up et l’élimination ou la stigmatisation des principaux candidats de l’opposition à l’élection d’un président n’ayant recueilli que 17% des inscrits au premier tour, alors que le sujet est censé être une importante préoccupation des Français et qu’on en est à la 34e évacuation en deux ans de quelque 2 800 migrants clandestins en plein Paris, installation dans la quasi-indifférence générale depuis plus d’un an de quasi-favelas de gitans le long d’une route nationale à la sortie de Paris; dénonciation ou censure de ceux qui osent nommer, sur fond d’israélisation toujours plus grande, le nouvel antisémitisme d’origine musulmane ou d’extrême-gauche, marche d’imams européens contre le terrorisme peinant, pour cause de fatigue post-ramadan et malgré pourtant un bilan récent de quelque centaines de victimes, à réunir les participants; peuple américain contraint, après les huit années de l’accident industriel Obama, de se choisir un président américain issu du monde de l’immobilier et de la télé-réalité (monde du catch compris où le bougre a littéralement risqué sa peau sans répétitions !); informations sur la véritable cabale des services secrets comme des médias contre ledit président américain disponibles que sur le seul site d’un des plus grands complotistes de l’histoire …

A l’heure où un tombeau de 4 000 ans entouré d’une enceinte de 2 000 ans …

Se voit magiquement transmué après l’an dernier un Temple lui aussi bimillénaire …

En propriété d’une religion d’à peine 1 100 ans …

Comment ne pas repenser …

Vieille comme le monde dans ce nouveau tombeau du politiquement correct …

A cette propension humaine dont parlaient Eschyle comme Orwell ou Girard …

A toujours ensevelir comme première victime de la violence et de la guerre…

La simple vérité ?

Georges Bensoussan : «Nous entrons dans un univers orwellien où la vérité c’est le mensonge»

Alexandre Devecchio

Le Figaro

07/07/2017

ENTRETIEN – L’auteur des Territoires perdus de la République (Fayard) et d’Une France soumise (Albin Michel) revisite la campagne présidentielle. Fracture sociale, fracture territoriale, fracture culturelle, désarroi identitaire : pour l’historien, les questions qui nourrissent l’angoisse française ont été laissées de côté.

En 2002, Georges Bensoussan publiait Les Territoires perdus de la République, un recueil de témoignages d’enseignants de banlieue qui faisait apparaître l’antisémitisme, la francophobie et le calvaire des femmes dans les quartiers dits sensibles.«Un livre qui faisait exploser le mur du déni de la réalité française», se souvient Alain Finkielkraut, l’un des rares défenseurs de l’ouvrage à l’époque.

Une France soumise, paru cette année, montrait que ces quinze dernières années tout s’était aggravé. L’élection présidentielle devait répondre à ce malaise. Mais, pour Georges Bensoussan, il n’en a rien été. Un voile a été jeté sur les questions qui fâchent. Un symbole de cet aveuglement? Le meurtre de Sarah Halimi, défenestrée durant la campagne aux cris d’«Allah Akbar» sans qu’aucun grand média ne s’en fasse l’écho. Une chape de plomb médiatique, intellectuelle et politique qui, selon l’historien, évoque de plus en plus l’univers du célèbre roman de George Orwell, 1984.

Selon un sondage du JDD paru cette semaine, le recul de l’islam radical est l’attente prioritaire des Français (61 %), loin devant les retraites (43 %), l’école (36 %), l’emploi (36 %) ou le pouvoir d’achat (30 %). D’après une autre étude, 65 % des sondés considèrent qu’«il y a trop d’étrangers en France» et 74 % que l’islam souhaite «imposer son mode de fonctionnement aux autres».

LE FIGARO. – Des résultats en décalage avec les priorités affichées par le nouveau pouvoir: moralisation de la vie politique, loi travail, construction européenne… Les grands enjeux de notre époque ont- ils été abordés durant la campagne présidentielle?

Georges BENSOUSSAN. – Une partie du pays a eu le sentiment que la campagne avait été détournée de son sens et accaparée, à dessein, par les «affaires» que l’on sait, la presse étant devenue en la matière moins un contre-pouvoir qu’un anti-pouvoir, selon le mot de Marcel Gauchet. Cette nouvelle force politique pêche par sa représentativité dérisoire, doublée d’un illusoire renouvellement sociologique, quand 75 % des candidats d’En marche appartiennent à la catégorie «cadres et professions intellectuelles supérieures». Le seul véritable renouvellement est générationnel, avec l’arrivée au pouvoir d’une tranche d’âge plus jeune évinçant les derniers tenants du «baby boom».

Fracture sociale, fracture territoriale, fracture culturelle, désarroi identitaire, les questions qui nourissent l’angoisse française ont été laissées de côté

Pour une «disparue», la lutte de classe se porte bien. Pour autant, elle a rarement été aussi occultée. Car cette victoire, c’est d’abord celle de l’entre-soi d’une bourgeoisie qui ne s’assume pas comme telle et se réfugie dans la posture morale (le fameux chantage au fascisme devenu, comme le dit Christophe Guilluy, une «arme de classe» contre les milieux populaires). Fracture sociale, fracture territoriale, fracture culturelle, désarroi identitaire, les questions qui nourrissent l’angoisse française ont été laissées de côté pour les mêmes raisons que l’antisémitisme, dit «nouveau», demeure indicible.

C’est là qu’il faut voir l’une des causes de la dépression collective du pays, quand la majorité sent son destin confisqué par une oligarchie de naissance, de diplôme et d’argent. Une sorte de haut clergé médiatique, universitaire, technocratique et culturellement hors sol.

Toutefois, le plus frappant demeure à mes yeux la façon dont le gauchisme culturel s’est fait l’allié d’une bourgeoisie financière qui a prôné l’homme sans racines, le nomade réduit à sa fonction de producteur et de consommateur. Un capitalisme financier mondialisé qui a besoin de frontières ouvertes mais dont ni lui ni les siens, toutefois, retranchés dans leur entre-soi, ne vivront les conséquences.

Ce gauchisme culturel est moins l’«idiot utile» de l’islamisme que celui de ce capitalisme déshumanisé qui, en faisant de l’intégration démocratique à la nation un impensé, empêche d’analyser l’affrontement qui agite souterrainement notre société. De surcroît, l’avenir de la nation France n’est pas sans lien à la démographie des mondes voisins quand la machine à assimiler, comme c’est le cas aujourd’hui, fonctionne moins bien.

Dans un autre ordre d’idées, peut-on déconnecter la constante progression du taux d’abstention et l’évolution de notre société vers une forme d’anomie, de repli sur soi et d’individualisme triste? Comme si l’exaltation ressassée du «vivre-ensemble» disait précisément le contraire. Cette évolution, elle non plus, n’est pas sans lien à ce retournement du clivage de classe qui voit une partie de la gauche morale s’engouffrer dans un ethos méprisant à l’endroit des classes populaires, qu’elle relègue dans le domaine de la «beauferie» méchante des «Dupont Lajoie».Certains analystes ont déjà lumineusement montré (je pense à Julliard, Le Goff, Michéa, Guilluy, Bouvet et quelques autres), comment le mouvement social avait été progressivement abandonné par une gauche focalisée sur la transformation des mœurs.

La France que vous décrivez semble au bord de l’explosion. Dès lors, comment expliquez-vous le déni persistant d’une partie des élites?

Par le refus de la guerre qu’on nous fait dès lors que nous avons décidé qu’il n’y avait plus de guerre («Vous n’aurez pas ma haine» ) en oubliant, selon le mot de Julien Freund, que «c’est l’ennemi qui vous désigne». En privilégiant cette doxa habitée par le souci grégaire du «progrès» et le permanent désir d’«être de gauche», ce souci dont Charles Péguy disait qu’on ne mesurera jamais assez combien il nous a fait commettre de lâchetés. Enfin, en éprouvant, c’est normal, toutes les difficultés du monde à reconnaître qu’on s’est trompé, parfois même tout au long d’une vie. Comment oublier à cet égard les communistes effondrés de 1956?

Quant à ceux qui jouent un rôle actif dans le maquillage de la réalité, ils ont, eux, prioritairement le souci de maintenir une position sociale privilégiée. La perpétuation de la doxa est inséparable de cet ordre social dont ils sont les bénéficiaires et qui leur vaut reconnaissance, considération et avantages matériels.

Le magistère médiatico-universitaire de cette bourgeoisie morale (Jean-Claude Michéa parlait récemment dans la Revue des deux mondes, (avril 2017) d’une «représentation néocoloniale des classes populaires […] par les élites universitaires postmodernes», affadit les joutes intellectuelles. Chacun sait qu’il lui faudra rester dans les limites étroites de la doxa dite de l’«ouverture à l’Autre». De là une censure intérieure qui empêche nos doutes d’affleurer à la conscience et qui relègue les faits derrière les croyances. «Une grande quantité d’intelligence peut être investie dans l’ignorance lorsque le besoin d’illusion est profond», notait jadis l’écrivain américain Saul Bellow.

Avec 16 autres intellectuels, dont Alain Finkielkraut, Jacques Julliard, Elisabeth Badinter, Michel Onfray ou encore Marcel Gauchet, vous avez signé une tribune pour que la vérité soit dite sur le meurtre de Sarah Halimi. Cette affaire est-elle un symptôme de ce déni que vous dénoncez?

La chape de plomb qui pèse sur l’expression publique détourne le sens des mots pour nous faire entrer dans un univers orwellien où le blanc c’est le noir et la vérité le mensonge. Nous avons signé cette tribune pour tenter de sortir cette affaire du silence qui l’entourait, comme celui qui avait accueilli, en 2002, la publication des Territoires perdus de la République.

C’était il y a quinze ans et vous alertiez déjà sur la montée d’un antisémitisme dit «nouveau»…

Faut-il parler d’un «antisémitisme nouveau»? Je ne le crois pas. Non seulement parce que les premiers signes en avaient été détectés dès la fin des années 1980. Mais plus encore parce qu’il s’agit aussi, et en partie, d’un antijudaïsme d’importation. Que l’on songe simplement au Maghreb, où il constitue un fond culturel ancien et antérieur à l’histoire coloniale. L’anthropologie culturelle permet le décryptage du soubassement symbolique de toute culture, la mise en lumière d’un imaginaire qui sous-tend une représentation du monde.

Mais, pour la doxa d’un antiracisme dévoyé, l’analyse culturelle ne serait qu’un racisme déguisé. En septembre 2016, le dramaturge algérien Karim Akouche déclarait: «Voulez-vous devenir une vedette dans la presse algérienne arabophone? C’est facile. Prêchez la haine des Juifs […]. Je suis un rescapé de l’école algérienne. On m’y a enseigné à détester les Juifs. Hitler y était un héros. Des professeurs en faisaient l’éloge. Après le Coran, Mein Kampf et Les Protocoles des sages de Sion sont les livres les plus lus dans le monde musulman.» En juillet 2016, Abdelghani Merah (le frère de Mohamed) confiait à la journaliste Isabelle Kersimon que lorsque le corps de Mohamed fut rendu à la famille, les voisins étaient venus en visite de deuil féliciter ses parents, regrettant seulement, disaient-ils, que Mohamed «n’ait pas tué plus d’enfants juifs»(sic).

Cet antisémitisme est au mieux entouré de mythologies, au pire nié. Il serait, par exemple, corrélé à un faible niveau d’études alors qu’il demeure souvent élevé en dépit d’un haut niveau scolaire. On en fait, à tort, l’apanage de l’islamisme seul. Or, la Tunisie de Ben Ali, longtemps présentée comme un modèle d’«ouverture à l’autre», cultivait discrètement son antisémitisme sous couvert d’antisionisme (cfNotre ami Ben Ali, de Beau et Turquoi, Editions La Découverte). Et que dire de la Syrie de Bachar el-Assad, à la fois violemment anti-islamiste et antisémite, à l’image d’ailleurs du régime des généraux algériens? Ou, en France, de l’attitude pour le moins ambiguë des Indigènes de la République sur le sujet comme celle de ces autres groupuscules qui, sans lien direct à l’islamisme, racialisent le débat social et redonnent vie au racisme sous couvert de «déconstruction postcoloniale»?

Justement, le 19 juin dernier, un collectif d’intellectuels a publié dans Le Monde un texte de soutien à Houria Bouteldja, la chef de file des Indigènes de la République.

Que penser de l’évolution sociétale d’une partie des élites françaises quand le même quotidien donne la parole aux détracteurs de Kamel Daoud, aux apologistes d’Houria Bouteldja et offre une tribune à Marwan Muhammad, du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), qualifié par ailleurs de «porte-parole combatif des musulmans»?

Les universitaires et intellectuels signataires font dans l’indigénisme comme leurs prédécesseurs faisaient jadis dans l’ouvriérisme. Même mimétisme, même renoncement à la raison, même morgue au secours d’une logorrhée intellectuelle prétentieuse (c’est le parti de l’intelligence, à l’opposé des simplismes et des clichés de la «fachosphère»). Un discours qui fait fi de toute réalité, à l’instar du discours ouvriériste du PCF des années 1950, expliquant posément la «paupérisation de la classe ouvrière». De cette «parole raciste qui revendique l’apartheid», comme l’écrit le Comité laïcité république à propos de Houria Bouteldja, les auteurs de cette tribune en défense parlent sans ciller à son propos de «son attachement au Maghreb […] relié aux Juifs qui y vivaient, dont l’absence désormais créait un vide impossible à combler».Une absence, ajoutent-ils, qui rend l’auteur «inconsolable». Cette forme postcoloniale de la bêtise, entée par la culpabilité compassionnelle, donne raison à George Orwell, qui estimait que les intellectuels étaient ceux qui, demain, offriraient la plus faible résistance au totalitarisme, trop occupés à admirer la force qui les écrasera. Et à préférer leur vision du monde à la réalité qui désenchante. Nous y sommes.

Vous vous êtes retrouvé sur le banc des accusés pour avoir dénoncé l’antisémitisme des banlieues dans l’émission «Répliques» sur France Culture. Il a suffi d’un signalement du CCIF pour que le parquet décide de vous poursuivre cinq mois après les faits. Contre toute attente, SOS-Racisme, la LDH, le Mrap mais aussi la Licra s’étaient associés aux poursuites.

En dépit de la relaxe prononcée le 7 mars dernier, et brillamment prononcée même, le mal est fait: ce procès n’aurait jamais dû se tenir. Car, pour le CCIF, l’objectif est atteint: intimider et faire taire. Après mon affaire, comme après celle de tant d’autres, on peut parier que la volonté de parler ira s’atténuant.

A-t-on remarqué d’ailleurs que, depuis l’attentat de Charlie Hebdo, on n’a plus vu une seule caricature du Prophète dans la presse occidentale?

L’islam radical use du droit pour imposer le silence. Cela, on le savait déjà. Mais mon procès a mis en évidence une autre force d’intimidation, celle de cette «gauche morale» qui voit dans tout contradicteur un ennemi contre lequel aucun procédé ne saurait être jugé indigne. Pas même l’appel au licenciement, comme dans mon cas. Un ordre moral qui traque les mauvaises pensées et les sentiments indignes, qui joue sur la mauvaise conscience et la culpabilité pour clouer au pilori. Et exigera (comme la Licra à mon endroit) repentance et «excuses publiques», à l’instar d’une cérémonie d’exorcisme comme dans une «chasse aux sorcières» du XVIIe siècle.

Comment entendre la disproportion entre l’avalanche de condamnations qui m’a submergé et les mots que j’avais employés au micro de France Culture?

J’étais entré de plain-pied, je crois, dans le domaine d’un non-dit massif, celui d’un antisémitisme qui, en filigrane, pose la question de l’intégration et de l’assimilation. Voire, en arrière-plan, celle du rejet de la France. En se montrant incapable de voir le danger qui vise les Juifs, une partie de l’opinion française se refuse à voir le danger qui la menace en propre.

Une France soumise. Les voix du refus,collectif dirigé par Georges Bensoussan. Albin Michel, 672 p., 24,90 €. Préface d’Elisabeth Badinter

Voir aussi:

“Pour la doxa officielle, le seul antisémitisme est d’extrême-droite”

Interview. Terrorisme, communautarisme, délires antiracistes : le philosophe et essayiste Pascal Bruckner décrypte les dernières polémiques et ce qu’elles disent de la société française.

Mickaël Fonton

Valeurs actuellles

10 juillet 2017

Le 19 juin dernier, une agression terroriste se produisait sur les Champs-Elysées. L’opinion s’en est trouvée agitée quelques heures, puis la vie a repris son cours. Alors qu’approche la commémoration de l’attentat du 14 juillet à Nice, croyez-vous que les Français aient pris la mesure exacte de la menace qui pèse sur le pays ?

L’indifférence apparente des Français à la situation peut sembler étrange, s’assimiler à du déni, à la volonté de ne pas voir. Elle peut aussi se comprendre comme une stratégie de survie analogue à ce qui se passe depuis de nombreuses années en Israël. Les terroristes et leurs alliés wahabites, salafistes ou frères musulmans espéraient non seulement semer la mort mais tétaniser les populations, tarir les foules dans les salles de spectacle, les restaurants, nous contraindre à vivre comme dans ces pays obscurantistes dont ils se réclament. Or c’est l’inverse : les Français continuent à vivre presque comme d’habitude, ils sortent, vont au café, partent en vacances, acceptent de se soumettre à des procédures de sécurité renforcées.

La présence de policiers armés les rassure. Mais la peur reste latente. Depuis les attentats de 1995, chacun de nous devient malgré soi une sorte d’agent de sécurité : entrer dans une rame de métro nous contraint à regard circulaire pour détecter un suspect éventuel. Un colis abandonné nous effraie. Dans une salle de cinéma ou de musique, nous calculons la distance qui nous sépare de la sortie en cas d’attaques surprises. Nous nous mettons à la place d’un djihadiste éventuel pour déjouer ses plans. Nous sommes devenus malgré nous la victime et le tueur. Nous sommes bien en guerre civile larvée mais avec un sang- froid étonnant dont ne font preuve ni les Nord-américains ni les Britanniques.

Sur le même sujet

Arte diffusera finalement le documentaire sur l’antisémitisme musulman

Comment expliquez-vous le silence médiatique qui a entouré le meurtre de Sarah Halimi ? Indifférence, lassitude, volonté de ne pas “faire le jeu” de tel ou tel parti à l’approche de la présidentielle ?

Pour comprendre ce scandaleux silence, il faut partir d’un constat fait par un certain nombre de nos têtes pensantes de gauche et d’extrême gauche : l’antisémitisme, ça suffit. C’est une vieille rengaine qu’on ne veut plus entendre. Il faut s’attaquer maintenant au vrai racisme, l’islamophobie qui touche nos amis musulmans. Bref, comme le disent beaucoup, le musulman en 2017 est le Juif des années 30, 40. On oublie au passage que l’antisémitisme ne s’est jamais adressé à la religion juive en tant que telle mais au peuple juif coupable d’exister et qu’enfin dans les années 40 il n’y avait pas d’extrémistes juifs qui lançaient des bombes dans les gares ou les lieux de culte, allaient égorger les prêtres dans leurs églises.

Juste une remarque statistique : depuis Ilan Halimi, kidnappé et torturé par le Gang des Barbares jusqu’à Mohammed Mehra, l’Hyper casher de Vincennes et Sarah Halimi, pas moins de dix Français juifs ont été tués ces dernières années parce que juifs par des extrémistes de l’islam. Cela n’empêche pas les radicaux du Coran de se plaindre de l’islamophobie officielle de l’Etat français. Ce serait à hurler de rire si ça n’était pas tragique ! Dans la doxa officielle de la gauche, seule l’extrême droite souffre d’antisémitisme. Que le monde arabo musulman soit, pour une large part, rongé par la haine des Juifs, ces inférieurs devenus des égaux, est impensable pour eux.

Que vous inspire la polémique autour de Danièle Obono, députée de la France insoumise qui réitère son soutien à des personnes qui insultent la France ?

Soutenir les Indigènes de la République en 2017, ce Ku Klux Klan islamiste, antisémite et fascisant est pour le moins problématique. Beaucoup à gauche pensent que les anciens dominés ou colonisés ne peuvent être racistes puisqu’ils ont été eux-mêmes opprimés. C’est d’une naïveté confondante. Il y a même ce que j’avais appelé il y a dix ans “un racisme de l’antiracisme” où les nouvelles discriminations à l’égard des Juifs, des Blancs, des Européens s’expriment au nom d’un antiracisme farouche. Le suprématisme noir ou arabe n’est pas moins odieux que le suprématisme blanc dont ils ne sont que le simple décalque. Les déclarations de Madame Obono relèvent d’une stratégie de la provocation que le Front de gauche partage avec le Front national, ce qui est normal puisque ce sont des frères ennemis mais jumeaux. Lancer une polémique, c’est chercher la réprobation pour se poser en victimes. Multiplier les transgressions va constituer la ligne politique de ceux qui s’appellent “Les insoumis”, nom assez cocasse quand on connaît l’ancien notable socialiste, le paria pépère qui est à leur tête et dont le patrimoine déclaré se monte à 1 135 000 euros, somme coquette pour un ennemi des riches.

FIGAROVOX/CHRONIQUE – Dans sa chronique, l’avocat Gilles-William Goldnadel dénonce la mauvaise gestion d’Anne Hidalgo de l’afflux de migrants vers la capitale. Pour elle, en proposant une loi sur le sujet, la maire de Paris montre sa volonté de rejeter la responsabilité de cette catastrophe humaine et sécuritaire sur l’État.

Gilles-William Goldnadel est avocat et écrivain. Il est président de l’association France-Israël. Toutes les semaines, il décrypte l’actualité pour FigaroVox.

Je soumets cette question: y aurait-il une manière de concours de soumission entre la première magistrate de Paris et le premier magistrat de France? À celui ou celle qui aurait la soumission la plus soumise?

Ainsi, cette semaine, Madame Hidalgo a-t-elle proposé une loi sur les migrants qu’on ne lui demandait pas et pour laquelle on ne lui connaît aucune compétence particulière.

C’est le moins que l’on puisse écrire. En réalité, un esprit chagrin soupçonnerait l’édile municipal, dépassé par des événements migratoires dans sa ville qu’elle aura pourtant accueillis extatiquement, de vouloir faire porter le chapeau aux autres villes et à l’État.

Les responsables socialistes comme elle ont bien raison de ne pas être complexés. Personne ne leur a demandé raison d’une irresponsabilité qui aura accouché d’une catastrophe démographique et sécuritaire dont on ne perçoit pas encore toute la gravité. Dans un monde normal, ils devraient raser les murs, mais dans le monde virtuel ils peuvent se permettre de construire sur la comète des ponts suspendus. L’idéologie esthétique qui les porte et supporte considère la réalité comme une obscénité.

Et les arguments les plus gênants comme des grossièretés. C’est ainsi, que faire remarquer que toutes les belles âmes, les artistes généreux (pardon pour le pléonasme), les citoyens aériens du monde, prêts à accueillir l’humanité entière sans accueillir un seul enfant dans mille mètres au carré, relève d’une insupportable vulgarité.

Madame Hidalgo s’exclame: «faisons du défi migratoire une réussite pour la France» sur le même ton assuré que ses amis chantaient il y a 20 ans: «L’immigration, une chance pour la France». Décidément, ils ne manquent pas d’air.

Madame Hidalgo prétend vouloir améliorer l’intégration des nouveaux migrants. Ses amis n’ont pas réussi en deux décennies à intégrer des populations culturellement et socialement plus aisément intégrables. À aucun moment Anne Hidalgo n’a eu le mauvais goût d’évoquer la question de l’islam.

Madame Hidalgo n’aurait pas songé à demander aux riches monarques du golfe, à commencer par celui du Qatar, à qui elle tresse régulièrement des couronnes, de faire preuve de générosité à l’égard de leurs frères de langue, de culture et de religion.

Madame le maire n’est pas très franche. Dans sa proposition, elle feint de séparer les réfugiés éligibles au droit d’asile et les migrants économiques soumis au droit commun. Elle fait semblant de ne pas savoir que ces derniers pour leur immense majorité ne sont pas raccompagnés et que dès lors qu’ils sont déboutés , ils se fondent dans la clandestinité la plus publique du monde.

Comme l’écrit Pierre Lellouche dans Une guerre sans fin (Cerf) que je recommande: «Aucun principe de droit international n’oblige les Français déjà surendettés, à hauteur de plus de 2000 milliards, à financer par leurs impôts et leurs cotisations sociales des soins gratuits pour tous les immigrés illégaux présents sur notre sol… en 2016, l’octroi du statut de demandeur d’asile est devenu un moyen couramment utilisé par des autorités dépassées pour vider les camps de migrants, à Paris bien sûr, mais aussi par exemple, à Calais, dans la fameuse «jungle» qui, avant son démantèlement, comptait environ 14 000 «habitants». Ces derniers, essentiellement des migrants économiques, ont été qualifiés de réfugiés politiques dans l’unique but de pouvoir les transférer vers d’autres centres, dénommés CAO ou CADA en province. De telles méthodes relèvent d’une stratégie digne du mythe de Sisyphe: plus ils sont vidés, plus ils se remplissent à nouveau…»

Surtout, Madame Hidalgo n’est pas très courageuse: elle n’ose pas dire le fond de sa pensée: Que l’on ne saurait sans déchoir dire «Non» à l’Autre , «ici c’est chez moi, ce n’est pas chez toi».

J’ai moi-même posé la question, au micro de RMC, à son adjoint chargé du logement, le communiste Iann Brossat: «Oui ou non, faut-il expulser les déboutés du droit d’asile? Réponse du collaborateur: «non bien sûr».

Madame Hidalgo n’a pas le courage de dire le fond de sa pensée soumise .

À la vérité, c’est bien parce que les responsables français démissionnaires n’ont pas eu la volonté et l’intelligence de faire respecter les lois de la république souveraine sur le contrôle des flux migratoires , et ont maintenu illégalement sur le sol national des personnes non désirées, que la France ne peut plus se permettre d’accueillir des gens qui mériteraient parfois davantage de l’être. Qui veut faire l’ange fait la bête.

Mais le premier Français, n’aura pas démérité non plus à ce concours de la soumission auquel il semble aussi avoir soumissionné.

C’est ainsi que cette semaine encore, le président algérien a, de nouveau, réclamé avec insistance de la France qu’elle se soumette et fasse repentance .

Cela tourne à la manie. La maladie chronique macronienne du ressentiment ressassé de l’Algérie faillie. À comparer avec l’ouverture d’esprit marocaine.

En effet, Monsieur Bouteflika a des circonstances atténuantes. Son homologue français lui aura tendu la verge pour fouetter la France. On se souvient de ses propos sur cette colonisation française coupable de crimes contre l’humanité.

Je n’ai pas noté que Monsieur Macron, le 5 juillet dernier, ait cru devoir commémorer le massacre d’Oran de 1962 et le classer dans la même catégorie juridique de droit pénal international. Il est vrai que ce ne sont que 2000 Français qui furent sauvagement assassinés après pourtant que l’indépendance ait été accordée.

On serait injuste de penser que cette saillie un peu obscène n’aurait que des raisons bassement électoralistes. Je crains malheureusement que Jupiter ne soit sincère. Enfant de ce siècle névrotiquement culpabilisant , il a dans ses bagages tout un tas d’ustensiles usagés qui auront servi à tourmenter les Français depuis 30 ans et à inoculer dans les quartiers le bacille mortel de la détestation pathologique de l’autochtone.

Au demeurant, Monsieur Macron a depuis récidivé: accueillant cette semaine son homologue palestinien Abbou Abbas, il a trouvé subtil de déclarer: «l’absence d’horizon politique nourrit le désespoir et l’extrémisme» . Ce qui est la manière ordinaire un peu surfaite d’excuser le terrorisme.

À dire le vrai, le président français, paraît-il moderne, n’a cessé de trouver de fausses causes sociales éculées à ce terrorisme islamiste qui massacre les Français depuis deux années.

Pour vaincre l’islamisme radical, il préfère à présent soumettre le thermomètre.

C’est à se demander si la pensée complexe de Jupiter n’est pas un peu simpliste.

Le journaliste James O’Keffe (photo) réalise depuis plusieurs années des vidéos en caméra cachée. Il y filme les commentaires, voire les aveux, de personnalités politiques sur les scandales du moment. Proche de Breibart et du président Trump, il vient de réaliser trois vidéos sur le traitement par CNN des possibles ingérences russes dans la campagne présidentielle états-unienne.

La première partie, diffusée le 26 juin 2017, montre un producteur-en-chef de CNN, John Bonifield, responsable de séquences non-politiques, affirmer que les accusations de collusion entre la Russie et l’équipe Trump ne sont que « des conneries » diffusées « pour l’audience ».

La seconde partie, diffusée le 28 juin, montre le présentateur de CNN Anthony Van Jones (ancien collaborateur de Barack Obama licencié de la Maison-Blanche pour avoir publiquement mis en cause la version officielle des attentats du 11-Septembre) affirmant que cette histoire d’ingérence russe est une nullité.

La troisième partie, diffusée le 30 juin, montre le producteur associé de CNN, Jimmy Carr, déclarer que le président Donald Trump est un malade mental et que ses électeurs sont stupides comme de la merde.

CNN a accusé le Project Veritas de James O’Keefe d’avoir sorti ces déclarations de leur contexte plus général. Ses collaborateurs ont tenté de minimiser leurs propos enregistrés. Cependant, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a souligné le caractère scandaleux de ces déclarations et appelé tous les États-uniens à voir ces vidéos et à en juger par eux-mêmes.

L’enquête de CNN sur la possible ingérence russe est devenue l’obsession de la chaîne. Elle l’a abordée plus de 1 500 fois au cours des deux derniers mois. Personne n’a à ce jour le moindre début de commencement de preuve pour étayer l’accusation de la chaîne d’information contre Moscou.

Voir également:

La majorité républicaine de la Commission sénatoriale de la Sécurité de la patrie et des Affaires gouvernementales dénonce les conséquences désastreuses des fuites actuelles de l’Administration.

Ce phénomène, qui était très rare sous les présidences George Bush Jr. et Barack Obama, s’est soudain développé contre la présidence Donald Trump causant des dommages irréversibles à la Sécurité nationale.

Au cours des 126 premiers jours de la présidence Trump, 125 informations classifiées ont été illégalement transmises à 18 organes de presse (principalement CNN). Soit environ une par jour, c’est-à-dire 7 fois plus que durant la période équivalente des 4 précédents mandats. La majorité de ces fuites concernait l’enquête sur de possibles ingérences russes durant la campagne électorale présidentielle.

Le président de la Commission, Ron Johnson (Rep, Wisconsin) (photo) a saisi l’Attorney General, Jeff Sessions.

L’existence de ces fuites répétées laisse penser à un complot au sein de la haute administration dont 98% des fonctionnaires ont voté Clinton contre Trump.

Voir de plus:

L’ex-directeur du FBI, James Comey, dont le témoignage devant le Congrès devait permettre de confondre le président Trump pour haute trahison au profit de la Russie, est désormais lui-même mis en cause.

James Comey avait indiqué par deux fois lors de son audition qu’il remettait au Congrès ses notes personnelles sur ses relations avec le président. Or, selon les parlementaires qui ont pu consulter ces neuf documents, ceux-ci contiennent des informations classifiées.

Dès lors se pose la question de savoir comment l’ex-directeur du FBI a pu violer son habilitation secret-défense et faire figurer des secrets d’État dans des notes personnelles, ou si ces notes sont des documents officiels qu’il aurait volés.

“Comey’s private memos on Trump conversations contained classified material”, John Solomon, The Hill, July 9, 2017.

Voir encore:

En s’arrogeant le titre de « 4ème Pouvoir », la presse états-unienne s’est placée à égalité avec les trois Pouvoirs démocratiques, bien qu’elle soit dénuée de légitimité populaire. Elle mène une vaste campagne, à la fois chez elle et à l’étranger, pour dénigrer le président Trump et provoquer sa destitution ; une campagne qui a débuté le soir de son élection, c’est-à-dire bien avant son arrivée à la Maison-Blanche. Elle remporte un vif succès parmi l’électorat démocrate et dans les États alliés, dont la population est persuadée que le président des États-Unis est dérangé. Mais les électeurs de Donald Trump tiennent bon et il parvient efficacement à lutter contre la pauvreté.

4 juillet 2017 ![]()

La campagne de presse internationale visant à déstabiliser le président Trump se poursuit. La machine à médire, mise en place par David Brock durant la période de transition [1], souligne autant qu’elle le peut le caractère emporté et souvent grossier des Tweets présidentiels. L’Entente des médias, mise en place par la mystérieuse ONG First Draft [2], répète à l’envie que la Justice enquête sur les liens entre l’équipe de campagne du président et les sombres complots attribués au Kremlin.

Une étude du professeur Thomas E. Patterson de l’Harvard Kennedy School a montré que la presse US, britannique et allemande, a cité trois fois plus Donald Trump que les présidents précédents. Et que, au cours des 100 premiers jours de sa présidence, 80% des articles lui étaient clairement défavorables [3].

Durant la campagne du FBI [4] visant à contraindre le président Nixon à la démission, la presse états-unienne s’était attribuée le qualificatif de « 4ème Pouvoir », signifiant par là que leurs propriétaires avaient plus de légitimité que le Peuple. Loin de céder à la pression, Donald Trump, conscient du danger que représente l’alliance des médias et des 98% de hauts fonctionnaires qui ont voté contre lui, déclara « la guerre à la presse », lors de son discours du 22 janvier 2017, une semaine après son intronisation. Tandis que son conseiller spécial, Steve Bannon, déclarait au New York Times que, de fait, la presse était devenue « le nouveau parti d’opposition ».

Quoi qu’il en soit, les électeurs du président ne lui ont pas retiré leur confiance.

Rappelons ici comment cette affaire a débuté. C’était durant la période de transition, c’est-à-dire avant l’investiture de Donald Trump. Une ONG, Propaganda or Not ?, lança l’idée que la Russie avait imaginé des canulars durant la campagne présidentielle de manière à couler Hillary Clinton et à faire élire Donald Trump. À l’époque, nous avions souligné les liens de cette mystérieuse ONG avec Madeleine Albright et Zbigniew Brzeziński [5]. L’accusation, longuement reprise par le Washington Post, dénonçait une liste d’agents du Kremlin, dont le Réseau Voltaire. Cependant à ce jour, rien, absolument rien, n’est venu étayer cette thèse du complot russe.

Chacun a pu constater que les arguments utilisés contre Donald Trump ne sont pas uniquement ceux que l’on manie habituellement dans le combat politique, mais qu’ils ressortent clairement de la propagande de guerre [6].

La palme de la mauvaise foi revient à CNN qui traite cette affaire de manière obsessionnelle. La chaîne a été contrainte de présenter ses excuses à la suite d’un reportage accusant un des proches de Trump, le banquier Anthony Scaramucci, d’être indirectement payé par Moscou. Cette imputation étant inventée et Scaramucci étant suffisamment riche pour poursuivre la chaîne en justice, CNN présenta ses excuses et les trois journalistes de sa cellule d’enquête « démissionnèrent ».

Puis, le Project Veritas du journaliste James O’Keefe publia trois séquences vidéos tournées en caméra cachée [7]. Dans la première, l’on voit un superviseur de la chaîne rire dans un ascenseur en déclarant que ces accusations de collusion du président avec la Russie ne sont que « des conneries » diffusées « pour l’audience ». Dans la seconde, un présentateur vedette et ancien conseiller d’Obama affirme que ce sont des « nullités ». Tandis que dans la troisième, un producteur déclare que Donald Trump est un malade mental et que ses électeurs sont « stupides comme de la merde » (sic).

En réponse, le président posta une vidéo-montage réalisée à partir d’images, non pas extraites d’un western, mais datant de ses responsabilités à la Fédération états-unienne de catch, la WWE. On peut le voir mimer casser la figure de son ami Vince McMahon (l’époux de sa Secrétaire aux petites entreprises) dont le visage a été recouvert du logo de CNN. Le tout se termine avec un logo altéré de CNN en Fraud News Network, c’est-à-dire le Réseau escroc d’information.

Outre que cet événement montre qu’aux États-Unis le président n’a pas l’exclusivité de la grossièreté, il atteste que CNN —qui a abordé la question de l’ingérence russe plus de 1 500 fois en deux mois— ne fait pas de journalisme et se moque de la vérité. On le savait depuis longtemps pour ses sujets de politique internationale, on le découvre pour ceux de politique intérieure.

Bien que ce soit beaucoup moins significatif, une nouvelle polémique oppose les présentateurs de l’émission matinale de MSNBC, Morning Joe, au président. Ceux-ci le critiquent vertement depuis des mois. Il se trouve que Joe Scarborough est un ancien avocat et parlementaire de Floride qui lutte contre le droit à l’avortement et pour la dissolution des ministères « inutiles » que sont ceux du Commerce, de l’Éducation, de l’Énergie et du Logement. Au contraire, sa partenaire (au sens propre et figuré) Mika Brzeziński est une simple lectrice de prompteur qui soutenait Bernie Sanders. Dans un Tweet, le président les a insulté en parlant de « Joe le psychopathe » et de « Mika au petit quotient intellectuel ». Personne ne doute que ces qualificatifs ne sont pas loin de la vérité, mais les formuler de cette manière vise uniquement à blesser l’amour-propre des journalistes. Quoi qu’il en soit, les deux présentateurs rédigèrent une tribune libre dans le Washington Post pour mettre en doute la santé mentale du président.

Mika Brzeziński est la fille de Zbigniew Brzeziński, un des tireurs de ficelles de Propaganda or not ?, décédé il y a un mois.

La grossièreté des Tweets présidentiels n’a rien à voir avec de la folie. Dwight Eisenhower et surtout Richard Nixon étaient bien plus obscènes que lui, ils n’en furent pas moins de grands présidents.

De même leur caractère impulsif ne signifie pas que le président le soit. En réalité, sur chaque sujet, Donald Trump réagit immédiatement par des Tweets agressifs. Puis, il lance des idées dans tous les sens, n’hésitant pas à se contredire d’une déclaration à l’autre, et observe attentivement les réactions qu’elles suscitent. Enfin, s’étant forgé une opinion personnelle, il rencontre la partie opposée et trouve généralement un accord avec elle.

Donald Trump n’a certes pas la bonne éducation puritaine de Barack Obama ou d’Hillary Clinton, mais la rudesse du Nouveau Monde. Tout au long de sa campagne électorale, il n’a cessé de se présenter comme le nettoyeur des innombrables malhonnêtetés que cette bonne éducation permet de masquer à Washington. Il se trouve que c’est lui et non pas Madame Clinton que les États-uniens ont porté à la Maison-Blanche.

Bien sûr, on peut prendre au sérieux les déclarations polémiques du président, en trouver une choquante et ignorer celles qui disent le contraire. On ne doit pas confondre le style Trump avec sa politique. On doit au contraire examiner précisément ses décisions et leurs conséquences.

Par exemple, on a pris son décret visant à ne pas laisser entrer aux États-Unis des étrangers dont le secrétariat d’État n’a pas la possibilité de vérifier l’identité.

On a observé que la population des sept pays dont il limitait l’accès des ressortissants aux États-Unis est majoritairement musulmane. On a relié ce constat avec des déclarations du président lors de sa campagne électorale. Enfin, on a construit le mythe d’un Trump raciste. On a mis en scène des procès pour faire annuler le « décret islamophobe », jusqu’à ce que la Cour suprême confirme sa légalité. On a alors tourné la page en affirmant que la Cour s’était prononcée sur une seconde mouture du décret comportant divers assouplissements. C’est exact, sauf que ces assouplissement figuraient déjà dans la première mouture sous une autre rédaction.

Arrivant à la Maison-Blanche, Donald Trump n’a pas privé les États-uniens de leur assurance santé, ni déclaré la Troisième Guerre mondiale. Au contraire, il a ouvert de nombreux secteurs économiques qui avaient été étouffés au bénéfice de multinationales. En outre, on assiste à un reflux des groupes terroristes en Irak, en Syrie et au Liban, et à une baisse palpable de la tension dans l’ensemble du Moyen-Orient élargi, sauf au Yémen.

Jusqu’où ira cet affrontement entre la Maison-Blanche et les médias, entre Donald Trump et certaines puissances d’argent ?

[1] « Le dispositif Clinton pour discréditer Donald Trump », par Thierry Meyssan, Al-Watan (Syrie) , Réseau Voltaire, 28 février 2017.

[2] « Le nouvel Ordre Médiatique Mondial », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 7 mars 2017.

[3] « News Coverage of Donald Trump’s First 100 Days », Thomas E. Patterson, Harvard Kennedy School, May 18, 2017.

[4] On apprit trente ans plus tard que la mystérieuse « Gorge profonde » qui alimenta le scandale du Watergate n’était autre que W. Mark Felt, l’ancien adjoint de J. Edgard Hoover et lui-même numéro 2 du Bureau fédéral.

[5] « La campagne de l’Otan contre la liberté d’expression », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 5 décembre 2016.

[6] « Contre Donald Trump : la propagande de guerre », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 7 février 2017.

[7] « Project Veritas dévoile une campagne de mensonges de CNN », Réseau Voltaire, 1er juillet 2017.

Voir enfin:

The Definitive History Of That Time Donald Trump Took A Stone Cold Stunner

A decade ago, Trump literally tussled with a wrestling champ. The people who were there are still shocked he did it.

Stone Cold Steve Austin was waiting calmly in the bowels of Detroit’s Ford Field when a frantic Vince McMahon turned the corner.

WrestleMania 23’s signature event was just minutes away. Austin and McMahon would soon bound into the stadium, where they’d be greeted by fireworks, their respective theme songs and 80,000 people pumped for “The Battle of the Billionaires,” a match between two wrestlers fighting on behalf of McMahon and real estate mogul Donald Trump.

McMahon, the founder and most prominent face of World Wrestling Entertainment, had spent months before the April 1, 2007, event putting the storyline in place. Trump, then known primarily as the bombastic host of “The Apprentice,” had appeared on a handful of WWE broadcasts to sell the idea that his two-decade friendship with McMahon had collapsed into a bitter “feud.” They had spent hours rehearsing a match with many moving parts: two professional wrestlers in the ring, two camera-thirsty characters outside it, and in the middle, former champ Stone Cold serving as the referee.

The selling point of The Battle of the Billionaires was the wager that Trump and McMahon had placed on its outcome a month earlier during “Monday Night Raw,” WWE’s signature prime time show. Both Trump and McMahon took great pride in their precious coifs, and so the winner of the match, they decided, would shave the loser’s head bald right there in the middle of the ring.

But now, at the last possible moment, McMahon wanted to add another wrinkle.

“Hey, Steve,” McMahon said, just out of Trump’s earshot. “I’m gonna see if I can get Donald to take the Stone Cold stunner.”

Austin’s signature move, a headlock takedown fueled by Stone Cold’s habit of chugging cheap American beer in the ring, was already part of the plan for the match. But Trump wasn’t the intended target.

Austin and McMahon approached Trump and pitched the idea.

“I briefly explained how the stunner works,” Austin said. “I’m gonna kick him in the stomach ― not very hard ― then I’m gonna put his head on my shoulder, and we’re gonna drop down. That’s the move. No rehearsal, [decided] right in the dressing room, 15 minutes before we’re gonna go out in front of 80,000 people.”

Trump’s handler was appalled, Austin said. Trump wasn’t a performer or even a natural athlete. Now, the baddest dude in wrestling, a former Division I college football defensive end with tree trunks for biceps, wanted to drop him with his signature move? With no time to even rehearse it? That seemed … dangerous.

“He tried to talk Donald out of it a million ways,” Austin said.

But Trump, without hesitation, agreed to do it.