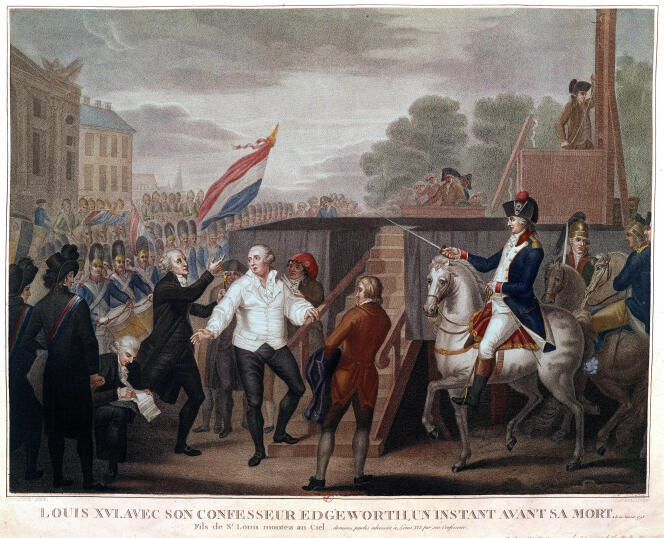

Il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Caïphe (Jean 11: 50)

Louis doit mourir pour que la patrie vive. Robespierre

L’arbre de la liberté doit être revivifié de temps en temps par le sang des patriotes et des tyrans. Jefferson

Je crois qu’il a la possibilité d’entrer dans l’histoire comme un très grand président, parce que (…) voici un nouveau président qui pose beaucoup de questions inconnues. (…) Je pense qu’il opère par une sorte d’instinct qui est une forme d’analyse différente de la mienne, plus académique. Mais il a soulevé un certain nombre de questions que j’estime importantes, très importantes. Henry Kissinger (20.12.2016)

Je pense que l’une des grandes réussites de l’administration précédente a été de s’aligner, de réaliser deux choses au Moyen-Orient. Premièrement, séparer le problème palestinien de tous les autres problèmes afin qu’il ne devienne pas un veto sur tout le reste – et deuxièmement, aligner les États sunnites en combinaison réelle ou potentielle contre les États chiites, c’est-à-dire l’Iran, qui développait une capacité à les menacer. Je pense que c’était un concept brillant. Nous n’en étions qu’au début. C’était comme le début de l’ouverture de la Chine. L’évolution n’en était qu’à ses débuts. Ainsi, dans la situation actuelle, il est important que nous ne glissions pas dans un – dans la dilution de ce modèle qui a été créé et qui devrait être – qui, à un moment approprié, peut même conduire à des discussions avec l’Iran. Nous ne devrions pas abandonner les pressions exercées sur l’Iran tant que nous ne savons pas où elles vont. Et je pense que c’est quelque chose que nous devons examiner attentivement dans la période actuelle. Si nous séparons la question iranienne de la question globale du Moyen-Orient, nous risquons de perdre les deux acquis, à savoir la séparation de la question palestinienne, qui lui ôte son caractère de veto sur tout le reste, et la coopération sunnite avec Israël, qui est unique par son ouverture. C’est donc ainsi que j’aborderais la question.

Henry Kissinger

Se poser la question de la fin du populisme est aussi absurde que se poser la question de la fin du peuple. Christophe Guilluy

In defeat, Donald Trump embodies the original role of the tragic protagonist in such a way as to teach us more about tragedy than we can learn from the usual readings of Shakespeare or Sophocles. (…) Aristotle defined tragedy as “an imitation of persons above the common level,” in Greek “better than ourselves” (beltionon hemas). But in Aristotle’s vocabulary, these are not merely relative terms. The tragic protagonist is not “better” because he is smarter or richer than the anonymous citizens watching the play, but because his role is central to the welfare of the state. He is in a position of sacred centrality, yet ontologically, merely a human being among others. Thus he is forced to function, as Barack Obama once put it, “above my pay grade,” solving transcendental problems on the fallible basis of individual intuition. If any modern political role fits the original description of a potential tragic protagonist, it is that of the American president, who combines the roles of monarch/head of state and parliamentary leader/prime minister, which remain separated in most other liberal democracies. Our republic has its roots in the Athenian agon, and it is no coincidence that its most agonistic recent moment has produced its most tragic political figure. No president in the entire history of the American republic has been so unsparingly vilified as Donald Trump, throughout the 2016 nomination process and campaign, and the nearly four years of his presidency. His tenure in office has been marked by an unprecedented degree of virulent hostility from all corners of the federal establishment, as well as from members of the public who, habituated since Reagan to Republican “derangement syndromes,” have surpassed themselves in his case. To have sustained a “Resistance” that began with his election and denied his legitimacy throughout his entire tenure in office, to have been impeached on trivial evidence after sustaining nearly three years of congressionally approved investigation on the absurd charge of “complicity” with Russia, while meeting with hostile silence from many in his own party who abstained from actual abuse, is far from the normal status of a political figure even in a pugnacious democracy. What then was the key to Trump’s anomalous success? As I have pointed out since the beginning, Trump was the sole candidate, other than the impressive but insufficiently political Dr. Ben Carson, who was truly invulnerable to “PC,” as victimary thinking was then called before it graduated to “wokeness.” This resistance has in fact been Trump’s most significant distinction, although neither his detractors nor his supporters tend to refer to it. It was not a product of theoretical reflection, but of his faithfulness to the attitudes which reigned in his youth—attitudes which I largely share. That the current “woke” generation is capable of tearing down or defacing statues of virtually all the great men of American history is viscerally offensive to both of us, yet none of Trump’s rivals for the nomination presented any real resistance to the perspective that anticipated these actions. Were we to seek an embodiment of our timeless model of the ideal president, wise and forbearing, Trump would hardly qualify. Trump is not a political thinker, but a man of action, and as his detractors in both camps never fail to insist, he is not afraid to exaggerate, to bluster, to repeat quite dubious ideas. Trump was able to beat out his many primary competitors and win the 2016 election because, more even than his ability to make “deals,” his show-business experience gave him supreme confidence in his “instincts,” whether as entertainer or president, for occupying the center of the stage. And these instincts, these political intuitions, were hostile to victimary thinking, not because Trump is obsessed with it, but simply because Trump is untouched by it. But what mattered in 2016 and still matters today has been Trump’s consistency in resisting the mimetic pressure that drives the respectable members of Charles Murray’s “Belmont” class to symbolically flagellate themselves in penance for their “white privilege”—all the while feathering the nests of the most privileged members of society, including themselves. No doubt there are more sophisticated ways than Trump’s of resisting the power of White Guilt. But its virtually total domination of the academic world and of those formed by it, such as the elementary school teachers whose antipatriotic lessons are diametrically opposed to the ones I learned in these classes, has made virtually the entire educated class incapable of firm resistance to this tendency, the product of our enforced “awokening” to the model of originary moral equality to the exclusion of all other social considerations. Only someone whose social instincts had been developed before the current constitution of the Belmont world could credibly oppose this configuration, and only someone with considerable personal—rather than institutional—resources would have the freedom to do so. At the start of his campaign in 2015, Trump’s chief source of popular visibility was his presence in the Reality TV show The Apprentice, highly popular among the “deplorable” lower-middle-class audience that would put him in office in the face of the open contempt of establishment politicians in his own party as well as the Democrats. After his 2016 election victory, many hoped that Trump’s bull-in-the-china-shop tweeting and expostulating would disappear, or at least diminish. And indeed, whenever he makes the effort, Trump has shown himself perfectly capable of delivering a cogent address in a perfectly dignified manner. Yet he has continued with the behavior that, even if effective as “trolling” in enraging his enemies, has done nothing to repair his estrangement from the Belmont class. I think for Trump this is a matter of principle, even if the principle is not articulated as a proposition. What makes it tragic is that, although this behavior may well have cost him reelection, it is inseparable from his sense of self. It seems clear that someone who had viewed these antics merely as a political stratagem would not have had the chutzpah to flaunt from the very beginning his disdain for victimary thinking in the face of the respectable majority. The grain of truth in the calumnious accusations of “white supremacy” and even “antisemitism” is that, alone among the politicians of his generation, Trump viscerally understood that the prior censorship exercised by White Guilt is the real culprit that must be cast out. Thus even when in 2016 Trump scandalously denounced US-born judge Gonzalo Curiel as a “Mexican” by way of attacking his impartiality in the matter of the “Wall,” his very sense that this did not damn him as indelibly “racist” affirmed in his own mind his frequently repeated contention that he “is the least racist person in the room.” And indeed, the one incidence of “racism” unceasingly cited by his political enemies has been his statement about “good people on both sides” at Charlottesville in reference to the removal of the statue of Robert E. Lee, as proof, despite his explicit statements to the contrary, of his endorsing neo-Nazis. Yet the fact remains that many of those unmoved by these spurious accusations have been put off by Trump’s “unpresidential” behavior. And so Trump lost an election that he might well have won, even in the face of the Covid19 pandemic. No one can claim to know what formula he should have followed. But what makes him a tragic figure is the fact that he would no longer have been Trump had he sought any other formula than just being Trump. (…) The tragic protagonist assumes leadership in a crisis in which he is obliged to make decisions that cannot be deduced from prior social norms. Once a human being comes to occupy the social center originally reserved for the sacred, he is tasked with a responsibility both necessary and impossible to fulfill en connaissance de cause. Hence every leader is potentially a tragic figure: Uneasy lies the head that wears the crown. But real-life and even legendary tragic figures are few. (…) Tragedy depends on crisis. And although, objectively speaking, the United States has traversed many far more serious crises—wars and economic depressions—we are currently witnessing the most serious breakdown of our political system since the Civil War, one that the current election, whatever its outcome, is most unlikely to fully resolve. Recently Michigan Democratic Rep. Elissa Slotkin gave an appreciation of Trump that should be heeded by the “respectable” members of both parties: (…) « Trump speaks to them, because he includes them. » Slotkin’s point is that, like old Harry Truman, but unlike today’s Democrats, Trump speaks to ordinary people. It might seem peculiar for the party that has always presumed to represent the “common man” to be accused by one of its own of “talking down” to its constituency, while the Republicans, supposedly the party of plutocracy, field a candidate whose refusal of a lofty register wins her esteem despite her presumed disagreement with his policies. But what Slotkin means by “talking down” is not so much affecting an intellectual (“wonky”) but a moral (“woke”) superiority. It is less treating people as stupid than as morally obtuse, un-woke. In a word, it is telling “deplorable” white voters to exhibit, to virtue-signal, their White Guilt. Which leads us back to our point of departure. As the only candidate in 2016 who was able to resist the victimary pressure that dominates the Left but also paralyses the Right, Trump rightly saw his candidacy as a mission, one figured by descending the escalator in Trump Tower (now faced by the “mural” of Black Lives Matter painted on the street). Trump had a mission and, Wall or no Wall, he has largely carried it out. Even if he fails to obtain a second term, his example will have a lasting effect on American politics. And I hope it will one day receive the historical respect it deserves. That the mediocre Biden was able to call Trump “clown,” “racist,” “worst president ever” demonstrates the tragic vulnerability of the latter’s denial of PC. And those on the Right who persist in seeing Trump as a vulgarian, judging him by what they call his “character” rather than his achievements, are if anything less excusable. It was Trump who revived the American economy, reduced unemployment to its long-term minimum, and raised the salaries of minorities despite their (diminishing!) fidelity to the Democrats. It is Trump who got rid of Soleimani and Al Baghdadi, moved the American Embassy to Jerusalem, and has begun building a coalition of Arab states along with Israel to counter Iran’s influence. If Trump still refuses to concede (…) this is but one more manifestation of the pertinacity without which he would never have been elected in the first place. May at least the members of his own party have the good grace to recognize that Trump achieved what none of them could have, and, whatever their own personal style, seek to learn from the healthy core of Trump’s “instincts.” Donald Trump saw more clearly than anyone the danger that Rep. Slotkin recognizes in the “woke” faith in resentment that has been building since the 1960s. A virus far more virulent than SARS-CoV-2, this victimary faith has infested our educational, informational, entertainment, and governmental institutions, and unless promptly and firmly checked, risks handing our hard-won democracy to the barbarians. Eric Gans

Le rejet de la légitimité de l’élection de Trump en 2016, par des moyens institutionnels, a préparé le rejet de la légitimité de l’élection de Biden en 2020. Jacob Siegel

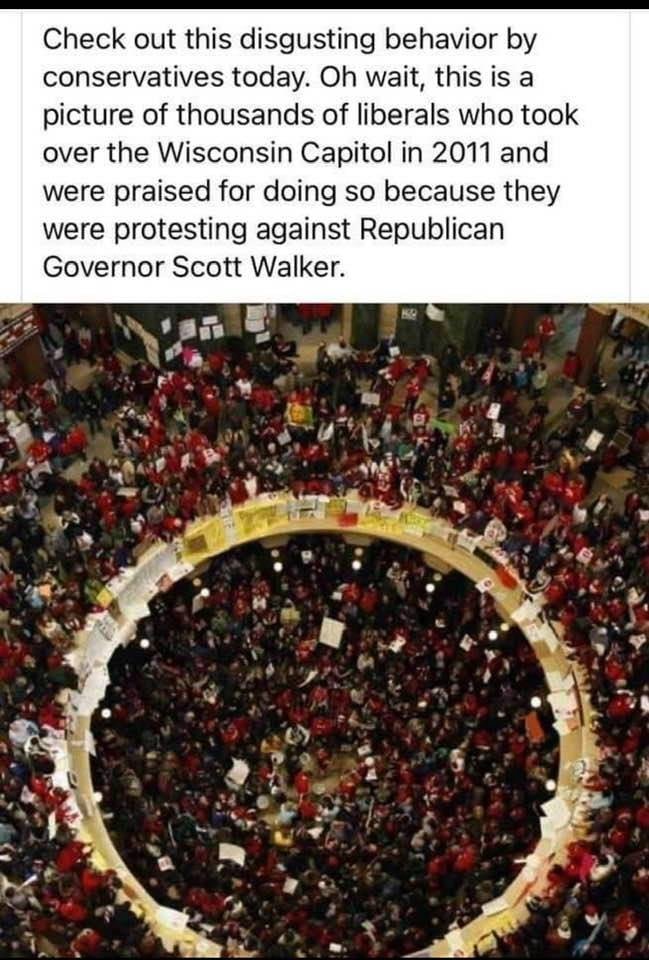

Si Trump en est venu à être viscéralement convaincu d’avoir été spolié de l’élection, c’est que durant quatre ans, l’opposition démocrate s’est comportée comme s’il était un président illégitime, une marionnette du Kremlin qui aurait usurpé, par le biais d’une ténébreuse collusion russe, la victoire de Hillary Clinton (en 2019, cette dernière parlait encore d’avoir été «volée»). L’idée obsessionnelle d’une excommunication du «diable Trump», entretenue par le camp libéral, a alimenté la conviction du président d’alors d’être assiégé par un État profond prêt à tout pour l’écarter. Même chose pour ses partisans. (…) l’ensemble du camp démocrate, que seule la haine de Trump a jusqu’ici uni, acceptera-t-il le compromis vis-à-vis des vaincus? Rien n’est moins sûr. Car à côté du volcan trumpien, dont on a vu surgir une «rage blanche» extrémiste très inquiétante le 6 janvier avec force slogans antisémites et drapeaux confédérés que Biden a promis de combattre, bouillonne en Amérique le volcan de la rage identitariste de la gauche radicale, qui a embrasé le pays pendant près de huit mois l’été dernier au nom de la justice sociale et de la défense des minorités ; transformant des manifestations pacifiques de protestation contre des violences policières en entreprise de pillage et destruction du patrimoine architectural et littéraire de l’Amérique, au motif qu’il est entaché de «racisme systémique». «Cette aile gauche du Parti démocrate, qui rêve d’une détrumpification combattante, aura-t-elle gain de cause?», s’interroge Joshua Mitchell, qui observe avec inquiétude «la culture de l’annulation» prônée par les milieux progressistes se déployer depuis le 6 janvier. L’expulsion de Trump de Twitter et celle du réseau social conservateur Parler des plateformes américaines sont des signaux peu encourageants, de même que l’appel lancé par la revue Forbes aux corporations américaines pour qu’elles refusent d’embaucher d’anciens membres de l’Administration Trump, sous peine d’être blacklistées. (…) Le grand historien de la Grèce antique Victor Davis Hanson, qui a pris parti pour Trump contre les élites depuis quatre ans, met, quant à lui, en garde contre un acharnement sur le «cadavre politique» de l’ex-président, comparant l’idée d’une destitution post-présidentielle à l’acharnement d’Achille sur le corps mort d’Hector pendant la guerre de Troie. Poignardé et traîné derrière un char, celui qui n’était qu’un «vaincu fanfaron» allait devenir une figure mythique… Laure Mandeville

Il est toujours tentant de qualifier d’irrationnels ceux qui ne votent pas comme nous, en particulier si ce sont des étrangers. À leur contact, on se sentirait tellement sages, supérieurs. On ne ferait pas le moindre effort pour les écouter et les comprendre. Certains, même s’ils reconnaissent aux trumpistes une sorte de bon sens primitif, les jugent avec paternalisme et attribuent leurs opinions à une forme d’ignorance aussi crasse qu’autodestructrice : des pauvres types. Nous ferions bien de reconnaître au contraire, du moins hypothétiquement, que bon nombre des électeurs de Trump sont aussi intelligents, rationnels et idéalistes que nos voisins. Ni plus, ni moins. Ce qui les distingue, ce sont leurs objectifs et la conviction que le président Trump est le plus à même de les aider à les défendre. (…) Pendant les trois premières années du mandat de Trump, les revenus moyens des foyers sont passés de 63 000 à plus de 68 500 dollars par an, les salaires horaires des classes inférieures ont augmenté de 7 % au total et le chômage est descendu à des seuils jamais vus depuis les années 1960. Parallèlement, la croissance économique que Trump a stimulée par ses baisses d’impôts en 2018 n’a guère modifié les écarts de revenus entre les différentes catégories de population. Et les baisses de revenus ont été très également partagées, ce qui a évité qu’une catégorie ne se sente particulièrement lésée. Mais comment est-ce possible que l’électorat trumpiste n’ait pas tourné le dos à son champion avec la terrible récession provoquée par la pandémie dans le pays ? Une chose est sûre, après ce que nous avons vu dans nos pays, il ne serait pas très étonnant que les partisans de Trump finissent par faire valoir que la crise n’est pas la faute du gouvernement fédéral, ou qu’ils estiment que les gouvernements antérieurs sont coresponsables de la mauvaise gestion, au même titre que les autorités régionales et locales. Sans parler des puissances étrangères comme la Chine, qui a trop tardé à informer sur la gravité du coronavirus et des contaminations. (…) En 2018, Trump a réussi à renégocier l’Alena, le traité de libre-échange avec le Mexique et le Canada, et à arracher à ces deux pays de modestes concessions qui favorisent les géants américains de l’automobile et des produits laitiers. (…) Selon l’institut Pew Research Center, les Américains qui ont une opinion négative de la Chine ne sont plus 47 % comme en 2017, mais désormais 66 % en 2020, et ils s’inquiètent notamment de la puissance de ses multinationales d’innovation technologique. De plus, la moitié des Américains qualifie de “très grave” la disparition d’emplois, délocalisés, et le déficit commercial des États-Unis par rapport à la Chine. Eh bien, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine s’est effondré de près de 20 % entre 2018 et 2019, et de presque 30 % pendant les quatre premiers mois de 2020. De plus, au pic de la guerre commerciale (de janvier 2018 à janvier 2020), 300 000 emplois dans l’industrie ont été créés aux États-Unis, et, ne l’oublions pas, le chômage est tombé à un niveau aussi bas que dans les années 1960. Et les salaires des plus pauvres ont nettement augmenté. Il ne sera pas difficile pour des millions d’Américains de faire, à tort, un lien entre la guerre commerciale et leur bonne fortune. (…) Enfin, Trump a non seulement nommé plus de 50 juges dans les cours d’appel du pays, mais il a aussi réussi à placer trois juges conservateurs (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett) à la Cour suprême. À partir de maintenant, que Joe Biden soit ou non vainqueur de la présidentielle, il faudra vivre avec la majorité conservatrice la plus écrasante qu’ait connue la plus haute juridiction depuis les années 1950. Et les électeurs républicains savent à qui exprimer leur gratitude dans les urnes. Gonzalo Toca (Esglobal, Madrid, 06/11/2020)

Il y avait là des voyous, c’est indéniable. Mais laissez-moi vous parler un peu de ces manifestants que je connais personnellement. Tous sont, sans exception, des Américains ordinaires et des individus honnêtes, qui n’ont pas participé à l’invasion du Capitole et jamais n’oseraient désobéir à un officier de police. Certains parmi eux, mais pas tous, jugent que l’élection a été volée. Ils se trompent, mais cela ne fait pas d’eux des suprémacistes blancs, des terroristes de l’intérieur, des extrémistes religieux – ils ne méritent aucun des noms d’oiseaux lancés depuis une semaine. Ceux que je connais personnellement sont aujourd’hui terrifiés à l’idée d’être identifiés sur les réseaux (par des gauchistes vengeurs qui diffuseraient leurs informations personnelles), voire licenciés si jamais leur participation à la manifestation à Washington venait à se savoir. Certains ne voient aucun problème à ce que les personnes ayant enfreint la loi [le 6 janvier] soient arrêtées et poursuivies en justice. Selon un sondage Reuters/Ipsos, seuls 9 % des Américains considèrent les émeutiers comme des “citoyens inquiets” et 5 % les tiennent pour des “patriotes”. Il y a dans les 90 % restants des millions d’électeurs de Trump. Certes, parmi ces millions de personnes ayant choisi le bulletin Trump, certains, nombreux peut-être, croient à des théories du complot et ne font pas confiance à leur gouvernement. Mais comment cela s’explique-t-il ? Cela aurait-il à voir avec le fait qu’ils entendent de grands médias déclarer fièrement qu’ils ne feront pas même l’effort d’être impartiaux dans leur couverture de Trump et ensuite alimenter, eux aussi, une théorie complotiste, selon laquelle le président serait un agent à la solde des Russes ? Faut-il s’étonner que les gens aillent puiser dans d’autres sources d’information, douteuses pour certaines ? Faut-il s’étonner que la méfiance envers l’État ait augmenté, quand les Américains ont découvert que de hauts responsables du FBI et du ministère de la Justice ont abusé de leurs pouvoirs de police pour interférer dans le résultat d’une élection puis saper la légitimité d’un président élu ? William McGurn

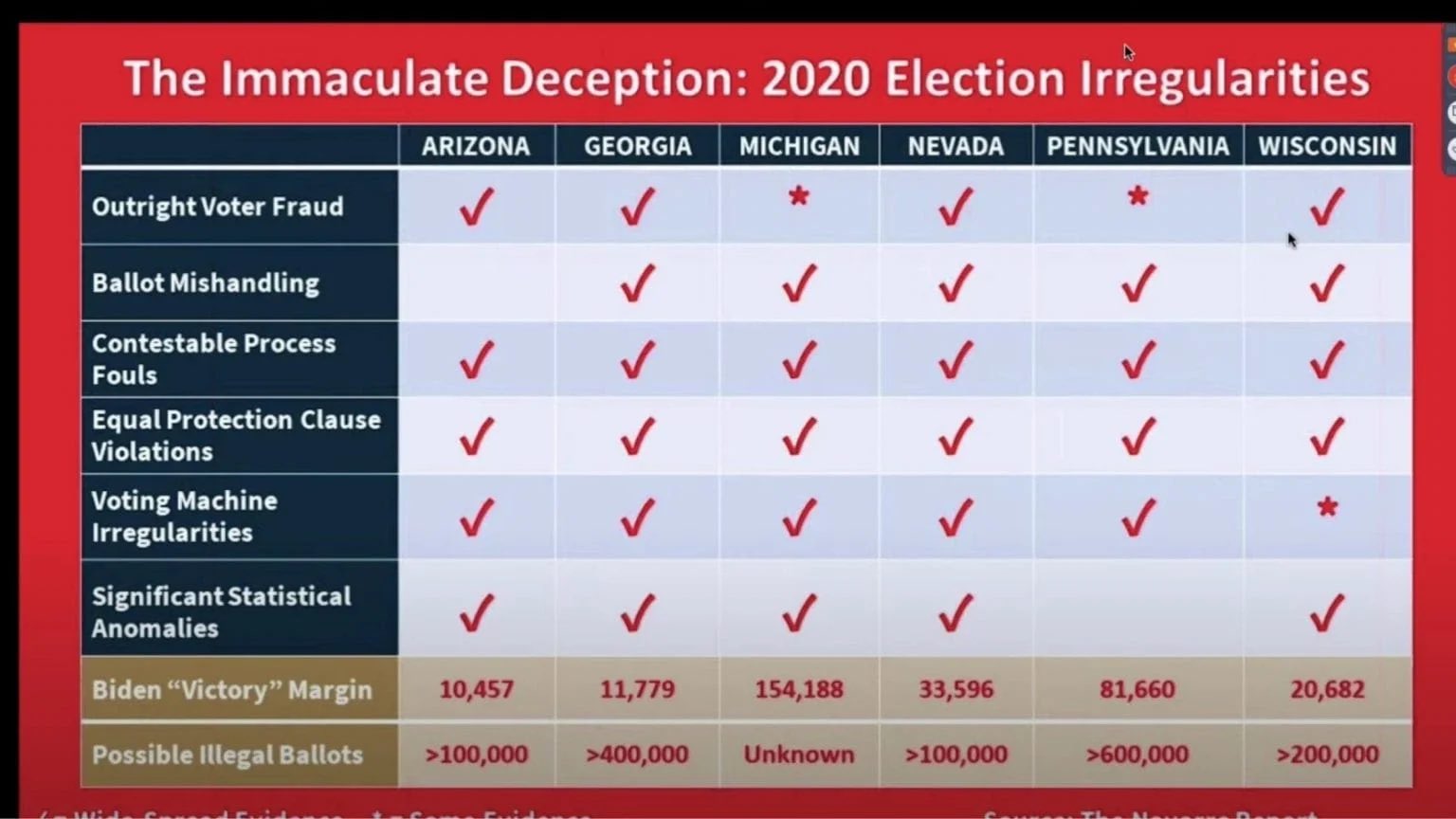

La première fraude provient de la manipulation des électeurs par les médias. Jamais on n’avait vu une telle collusion entre un candidat, d’une part et les grands médias et médias sociaux, d’autre part. On avait cru atteindre le summum en 2016 lorsque par exemple CNN transmettait à l’avance à Hillary Clinton les questions des débats. C’était en réalité bien peu de choses par rapport à 2020. Jamais les sondages commandités par les grands médias n’auront été truqués à ce point en faveur de Joe Biden. Jamais n’avait-on assisté à un tel degré de propagande anti-Trump et pro-Biden tout au long de la campagne. Tout ce qui était positif à propos de Trump et tout ce qui était négatif à propos de Biden aura été caché au public, alors que tout ce qui était négatif à propos de Trump et tout ce qui était positif à propos de Biden aura fait l’objet d’un matraquage médiatique. Sans parler de la fabrication purement et simplement d’histoires mensongères à n’en plus finir contre le président sortant et son entourage. Le point culminant est intervenu lorsque, le 14 octobre 2020, à deux semaines de l’élection, le New York Post révéla le scandale de la corruption de la famille Biden (« the Biden crime family » comme l’appelle Donald Trump). Facebook et Twitter bloquent alors immédiatement les comptes et les pages du quotidien, pour éviter la propagation. « Une erreur de jugement », admettra par la suite Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui n’en pense sans doute pas un mot. Les autres médias enterrent l’affaire, s’assurant que le scandale reste confiné. Et pourtant, les preuves sont accablantes. Hunter Biden, le fils de Joe Biden, décrit en détail dans ses emails obtenus par le « New York Post » le modus operandi : 50 % des sommes collectées étaient reversées au « big guy ». Les sondages réalisés après l’élection dévoileront par la suite que 13 % des électeurs de Joe Biden n’auraient pas voté pour lui s’ils avaient été informés de l’existence du scandale en question. Ce qui représente plus de 10 millions de voix ! Quand on sait que Joe Biden a remporté l’élection in fine grâce à un peu moins de 50.000 voix d’avance dans trois États-clefs… (…) La deuxième fraude aura consisté pour la gauche américaine à contourner les lois électorales applicables aux bulletins par correspondance dans les principaux États-clefs, et ce, sous le prétexte de la crise du coronavirus. Par exemple en Géorgie, il a été décidé que les bulletins par correspondance, envoyés à toute la population, seraient pris en compte sans vérification appropriée de la signature des électeurs, alors que la loi est on ne peut plus claire à ce sujet : les bulletins par correspondance doivent, sous peine de nullité, faire l’objet de contrôles stricts. En pratique, cette « relaxation » des standards de contrôle a permis à n’importe qui (des morts, des mineurs, des prisonniers, des non-résidents, des étrangers…) d’envoyer des bulletins, sans grand risque de rejet du vote. Du reste, le taux de rejet des bulletins par correspondance est passé de 3,5 % en 2016 (ce qui correspondait à 90.000 votes) à 0,3 % en 2020, et ce, alors même que le nombre de bulletins par correspondance reçus en 2020 a été multiplié par 5 comparé à 2016. Autrement dit, des dizaines de milliers de bulletins par correspondance illégaux ont été comptabilisés cette année en Géorgie. Qui plus est, ces bulletins ont pu être déposés par les électeurs dans des boîtes (« drop boxes » financées par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook), installées spécifiquement dans certains quartiers populaires des grandes villes de l’État afin d’éviter aux électeurs d’acquitter un timbre. Bien évidemment, la collecte des bulletins déposés dans ces boîtes n’a pas pu être supervisée par les assesseurs républicains… Une vidéo prise par des caméras de surveillance a fait sensation. Elle montre comment les employés de la ville d’Atlanta ont géré le dépouillement de ces bulletins dans le centre le plus important de la ville (State Farm Arena). A 23h le soir du 3 novembre, la presse et les assesseurs des deux partis, sous le prétexte d’une fuite d’eau empêchant la poursuite du dépouillement, sont priés de rentrer chez eux et de revenir le lendemain matin. Une fois la scène vidée de ses témoins gênants, quatre employés municipaux extirpent des dizaines de milliers de bulletins de quatre valises qui avaient été placées et cachées dans la salle le matin même, pour être scannés, à de multiples reprises, dans les machines. Au total, 24 000 bulletins comptabilisés en toute illégalité, comme attesté en direct sur le site du New York Times (real time tabulations). Joe Biden a finalement emporté l’État avec… 11 779 voix d’avance. En Pennsylvanie, la loi était claire. Les bulletins par correspondance ne pouvaient être acceptés que si l’électeur apposait sa signature sur l’enveloppe. Mais cette année, le gouverneur démocrate a autorisé les centres de dépouillement à comptabiliser les bulletins sans enveloppe (« naked ballots »), ouvrant ainsi la voie à de la fraude massive. On comprend mieux pourquoi les assesseurs républicains se sont vus barrer l’accès aux centres de dépouillement à Philadelphie, et ce, même en dépit d’injonction obtenues en référé auprès des juges locaux. Par ailleurs, la loi prévoyait que les bulletins par correspondance reçus par la poste après 20h le mardi 3 novembre étaient nuls et ne pouvaient être comptabilisés. Qu’à cela ne tienne, les bulletins collectés jusqu’au vendredi 6 novembre ont été pris en compte, y compris ceux reçus sans cachet de la poste sur l’enveloppe ! N’importe qui a donc pu voter en Pennsylvanie dans les jours qui ont suivi le jour de l’élection … On précisera que 75% des 630 000 bulletins par correspondance « magiques » reçus après le 3 novembre ont été en faveur de Joe Biden. Qui plus est, dans certains comtés en Pennsylvanie, plus de voix ont été comptabilisées que d’inscrits sur les listes électorales ayant voté – 205 000 plus précisément d’après un rapport du Sénat de Pennsylvanie du 29 décembre 2020 dénonçant ce phénomène de « over votes », c’est-à-dire de bulletins comptabilisés qui n’ont pas été imprimés par le gouvernement de la Pennsylvanie. Dans le Wisconsin, la loi prévoyait que seules les personnes bénéficiant du statut de personne confinée indéfiniment (typiquement des personnes grabataires) pouvaient voter par correspondance sans avoir à se déplacer au préalable au bureau de vote pour chercher un bulletin en montrant sa pièce d’identité (un bulletin leur est alors envoyé par la poste chez eux). Mais pour l’occasion, sur ordre du gouverneur (démocrate), le statut a été largement étendu, passant de 70.000 personnes environ aux élections précédentes à 200 000 cette année, en raison du coronavirus. 130 000 votes de plus que les années précédentes ont donc été comptabilisés sans contrôle d’identité à l’échelle de l’État (un peu comme si les bureaux de vote avaient accepté que 200 000 électeurs qui venaient en personne voter ne présentent pas leur pièce d’identité). Précisons que ces 200 000 bulletins furent largement favorables à Joe Biden, lequel a remporté l’État avec 20 682 voix. Les avocats de Donald Trump ont réuni plus de mille témoignages sous serment de personnes attestant d’irrégularités importantes constatées lors des élections du 3 novembre. Chacune de ces personnes risque 5 ans de prison si elle présente un témoignage mensonger. Ainsi, des assesseurs racontent comment ils ont été expulsés des centres de dépouillement du Michigan par la police locale, sous les applaudissements des employés municipaux en train de procéder au dépouillement, des conducteurs de camion expliquent qu’ils ont conduit des chargements de centaines de milliers de bulletins fraîchement imprimés de New York jusqu’en Pennsylvanie, des employés municipaux confirment qu’ils scannaient dans les machines des bulletins par correspondance qui n’avaient pas été pliés (c’est-à-dire qui ne sortaient pas d’enveloppes) ou encore confirment qu’on leur demandait de comptabiliser des bulletins par correspondance sans vérifier les signatures, des postiers révèlent que leur hiérarchie leur demandait d’anti-dater des bulletins par correspondance reçus hors délais, des « white hat hackers » témoignent qu’ils ont réussi à se connecter aux machines des bureaux de vote en Géorgie (dans le comté de Fulton à Atlanta), des électeurs racontent que, se rendant aux urnes pour voter, ils se sont entendus dire qu’ils avaient déjà voté et qu’ils pouvaient rentrer chez eux, etc. Par ailleurs, ces mêmes avocats ont réuni des études et témoignages d’experts en probabilités identifiant les anomalies statistiques du 3 novembre. Par exemple (…) Jamais un candidat républicain n’a perdu l’élection alors qu’il a emporté la Floride et l’Ohio (qui plus avec 5 points de plus qu’en 2016). « Les résultats sont aberrants et absurdes » martèlent les mathématiciens. « Les taux de participation supérieurs à 85 % sont impossibles. Les votes en provenance de bureaux de vote à plus de 75 % en faveur d’un candidat sont la marque d’une fraude » expliquent-ils. Surtout lorsque ces anomalies arithmétiques ne sont constatées que dans les grandes villes des six États-clefs, où Joe Biden a réalisé des scores époustouflants en comparaison aux scores inférieurs de Biden par rapport à Hillary Clinton observés dans les autres grands centres urbains du pays, à commencer par New York City ou Los Angeles… Ainsi, dans le comté de Fulton, à Atlanta en Géorgie, 161 bureaux de vote ont reporté entre 90 % et 100 % de votes en faveur de Joe Biden, totalisant 152 000 voix pour le candidat démocrate. Idem à Philadelphie ou 278 bureaux de vote (16 % des bureaux de la ville), ont reporté 97 % ou plus de voix pour Joe Biden, totalisant 100 200 voix pour Joe Biden contre 2.100 voix pour Donald Trump. Même à New York City, Donald Trump n’a pas été crédité de scores aussi déséquilibrés. Toujours en Pennsylvanie, dans l’un des bureaux de vote du comté d’Allegheny, en Pennsylvanie, 93 % des bulletins par correspondance furent en faveur de Joe Biden, ce qui n’est pas possible d’un point de vue statistique, Joe Biden recevant 23 000 voix contre 1300 pour Donald Trump. Dans le comté de Wayne, le plus important du Michigan, 71 bureaux de vote ont reporté plus de votes que d’inscrits sur les listes électorales, le gouverneur (démocrate) passant outre le refus du comté de certifier les résultats… Par ailleurs, les parlementaires locaux (républicains) d’Arizona, de Géorgie, du Nevada ou encore en Pennsylvanie, qui eux, ont pu enquêter et auditionner de nombreux témoins au cours des mois de novembre et décembre 2020, ont rédigé des rapports accablants contre leurs propres gouverneurs, attestant l’ampleur de la fraude dans leurs États respectifs. En parallèle, on rappellera que le Sénat à Washington DC a lui-même organisé le 16 décembre 2020 des auditions de témoins sur le thème des irrégularités de l’élection du 3 novembre, les avocats de Donald Trump ayant alors eu l’occasion de détailler d’innombrables irrégularités, notamment concernant l’Arizona, le Nevada et le Wisconsin. A l’issue des présentations, plusieurs sénateurs durent reconnaître que de sérieux doutes pesaient sur la légitimité de l’élection de Joe Biden. Mais en dépit de cette montagne de preuves, les juges du pays ont refusé d’écouter les multiples requêtes en annulation des résultats des élections des États concernés. Aucune enquête n’a été diligentée, aucune procédure de « discovery » n’a été intentée (forçant la partie défenderesse de transmettre des informations), aucune saisie de bulletins ou des scans des machines n’a été ordonnée par les juges. Les avocats démocrates bataillèrent furieusement en justice pour qu’aucun audit ne puisse être ordonné, la plupart des requêtes ayant été écartées pour des questions de procédure. Et lorsque les juges ont décidé d’entendre les affaires sur le fond, les débats furent bâclés. La cour suprême du Nevada a par exemple rendu son jugement après avoir accepté seulement 15 dépositions (par écrit, aucun témoin en personne), et a jugé sans enquête, sans délibération, après seulement 2 heures de plaidoirie un dossier constitué de 8 000 pages portant sur 130 000 votes contestés. En fait, les rares juges de différents États qui ont accepté d’écouter les affaires sur le fond ont rapidement conclu – par un raisonnement contestable – que le remède demandé (l’annulation de l’élection) était disproportionné, constatant que les électeurs avaient voté en bonne foi et que ce n’était pas de leur faute si les lois électorales étaient irrégulières… Ce refus du pouvoir judiciaire de s’immiscer dans le contrôle à posteriori des élections culmina lorsque, le 7 décembre 2020, la Cour suprême fut saisie par 18 États et 126 membres de la Chambre des représentants, lui demandant de constater l’illégalité des élections tenues en Arizona, dans le Michigan, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin. Quelques jours après, ce fut le coup de grâce. La cour rejeta la requête, considérant que les plaignants n’avaient pas démontré leur intérêt à agir… La messe était dite. Les juges ont créé un précédent qui restera dans l’histoire : il est désormais possible au pouvoir exécutif des 50 États des États-Unis d’organiser des élections à portée fédérale en toute violation des lois électorales adoptées par les parlements de chacun de ces États. Et ce, en contradiction directe avec l’article II section 1 de la Constitution américaine, lequel confie aux seules législatures des États le soin de déterminer les règles du déroulement des élections. Joe Biden sera bien, le 20 janvier 2021, le 46ème président « miraculé » des États-Unis. Il peut compter sur l’appui des médias sociaux, qui veillent au grain. Les posts et vidéos qui évoquent la fraude électorale sont désormais évincés de Facebook et de Youtube, la contestation des résultats étant assimilée à de la sédition. Le compte Twitter de Donald Trump est bloqué, l’interdisant de communiquer avec ses 85 millions de followers. La purge est en cours. Comme l’écrivit l’homme politique anglais Edmund Burke à la fin du XVIII° siècle, « la seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, c’est que les hommes du bien ne fassent rien ». En l’occurrence, rien n’a été fait et maintenant, il n’y a plus rien à faire. Anthony Lacoudre

Surtout, nous avons réaffirmé l’idée sacrée qu’en Amérique, le gouvernement répond au peuple. Notre lumière directrice, notre étoile du Nord, notre conviction inébranlable a été que nous sommes ici pour servir les nobles citoyens américains de tous les jours. Notre allégeance ne va pas aux intérêts spéciaux, aux sociétés ou aux entités mondiales; c’est pour nos enfants, nos citoyens et notre nation elle-même. Ma priorité absolue, ma préoccupation constante, a toujours été l’intérêt supérieur des travailleurs américains et des familles américaines. Je n’ai pas cherché le cours le plus facile; de loin, c’était en fait le plus difficile. Je n’ai pas cherché le chemin qui recevrait le moins de critiques. J’ai engagé les batailles les plus difficiles, les combats les plus durs, les choix les plus difficiles parce que c’est pour cela que vous m’avez élu. (…) Nous avons promu une culture où nos lois seraient respectées, nos héros honorés, notre histoire préservée et les citoyens respectueux des lois jamais méprisés (…) Aucune nation ne peut prospérer longtemps si elle perd la foi en ses propres valeurs, son histoire et ses héros, car ce sont là les sources mêmes de notre unité et de notre vitalité. (…) La clé de la grandeur nationale réside dans le maintien et la transmission de notre identité nationale commune. Cela signifie se concentrer sur ce que nous avons en commun: le patrimoine que nous partageons tous. Au centre de cet héritage se trouve également une solide croyance en la liberté d’expression, la liberté d’expression et le libre débat. Seul l’oubli de qui nous sommes et comment nous sommes arrivés où nous sommes que nous nous nous abandonnerons à la censure politique et à la mise sur liste noire en Amérique. Ce n’est même pas pensable. Mettre fin au débat libre et contradictoire viole nos valeurs fondamentales et nos traditions les plus durables. En Amérique, nous n’insistons pas sur la conformité absolue et n’imposons pas des orthodoxies rigides et une police de la pensée ou de la parole. Ce n’est tout simplement pas ce que nous faisons. L’Amérique n’est pas une nation timide d’âmes dociles qui ont besoin d’être protégées de ceux avec qui nous sommes en désaccord. Ce n’est pas qui nous sommes. Ce ne sera jamais qui nous sommes. (…) En repensant aux quatre dernières années, une image me vient à l’esprit au-dessus de toutes les autres. Chaque fois que je parcourais le parcours du cortège, il y avait des milliers et des milliers de personnes. Ils étaient sortis avec leurs familles pour pouvoir tenir et agiter fièrement à notre passage notre grand drapeau américain. Cela n’a jamais manqué de m’émouvoir profondément. Je savais qu’ils ne venaient pas simplement me montrer leur soutien; ils venaient me montrer leur soutien et leur amour pour notre pays. C’est une république de fiers citoyens unis par notre conviction commune que l’Amérique est la plus grande nation de toute l’histoire. Nous sommes, et devons toujours être, une terre d’espoir, de lumière et de gloire pour le monde entier. C’est le précieux héritage que nous devons sauvegarder à chaque tournant. C’est exactement ce pourquoi j’ai oeuvré ces quatre dernières années, ça et rien d’autre. D’une grande salle de dirigeants musulmans à Riyad à une grande place de Polonais à Varsovie; d’un discours à l’Assemblée coréenne à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies; et de la Cité Interdite de Pékin à l’ombre du Mont Rushmore, j’ai combattu pour vous, je me suis battu pour votre famille, je me suis battu pour notre pays. Par-dessus tout, je me suis battu pour l’Amérique et tout ce qu’elle représente – c’est-à-dire sûre, forte, fière et libre. Maintenant, alors que je me prépare à remettre le pouvoir à une nouvelle administration mercredi à midi, je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer. Il n’y a jamais rien eu de tel. La conviction qu’une nation doit servir ses citoyens ne diminuera pas, mais ne fera au contraire que se renforcer de jour en jour. Président Trump

Le roi est mort, vive le roi !

En cette triste journée où 227 ans, presque jour pour jour, après la France …

Fondant sa république sur le sacrifice rituel de son roi …

La moitié de l’Amérique et une bonne partie du monde …

S’apprêtent à célébrer la formidable parce qu’universelle puissance …

De l’expulsion réussie d’un bouc émissaire …

Devinez comment …

Entre propagande massive des médias et contournement des lois électorales …

Un candidat quasi-sénile ayant mené une campagne virtuelle depuis le sous-sol de sa maison loin des journalistes et de la population …

Et ayant survécu à des accusations d’agression sexuelle …

Comme à des soupçons d’extorsion en Ukraine et de trafic d’influence avec la Chine….

Tout en en apportant sa caution à des mois d’émeutes et de pillages …

Arrive-t-il à défaire – ironie tragique de l’affaire – le candidat de la loi et de l’ordre …

Pour se voir finalement investi… sous la même protection militaire digne d’un Etat policier ..

Que tout au long de l’année précédente il avait refusé…

Quand les grandes métropoles du pays étaient livrées aux flammes et au pillage des Black Lives Matter et antifas ?

My fellow Americans: Four years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again — for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do — and so much more. This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck — a very important word. I’d like to begin by thanking just a few of the amazing people who made our remarkable journey possible. (…) Most of all, I want to thank the American people. To serve as your President has been an honor beyond description. Thank you for this extraordinary privilege. And that’s what it is — a great privilege and a great honor. We must never forget that while Americans will always have our disagreements, we are a nation of incredible, decent, faithful, and peace-loving citizens who all want our country to thrive and flourish and be very, very successful and good. We are a truly magnificent nation. All Americans were horrified by the assault on our Capitol. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor, and forge our common destiny. Four years ago, I came to Washington as the only true outsider ever to win the presidency. I had not spent my career as a politician, but as a builder looking at open skylines and imagining infinite possibilities. I ran for President because I knew there were towering new summits for America just waiting to be scaled. I knew the potential for our nation was boundless as long as we put America first. So I left behind my former life and stepped into a very difficult arena, but an arena nevertheless, with all sorts of potential if properly done. America had given me so much, and I wanted to give something back. Together with millions of hardworking patriots across this land, we built the greatest political movement in the history of our country. We also built the greatest economy in the history of the world. It was about “America First” because we all wanted to make America great again. We restored the principle that a nation exists to serve its citizens. Our agenda was not about right or left, it wasn’t about Republican or Democrat, but about the good of a nation, and that means the whole nation. With the support and prayers of the American people, we achieved more than anyone thought possible. Nobody thought we could even come close. We passed the largest package of tax cuts and reforms in American history. We slashed more job-killing regulations than any administration had ever done before. We fixed our broken trade deals, withdrew from the horrible Trans-Pacific Partnership and the impossible Paris Climate Accord, renegotiated the one-sided South Korea deal, and we replaced NAFTA with the groundbreaking USMCA — that’s Mexico and Canada — a deal that’s worked out very, very well. Also, and very importantly, we imposed historic and monumental tariffs on China; made a great new deal with China. But before the ink was even dry, we and the whole world got hit with the China virus. Our trade relationship was rapidly changing, billions and billions of dollars were pouring into the U.S., but the virus forced us to go in a different direction. (…) We reignited America’s job creation and achieved record-low unemployment for African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, women — almost everyone. Incomes soared, wages boomed, the American Dream was restored, and millions were lifted from poverty in just a few short years. It was a miracle. The stock market set one record after another, with 148 stock market highs during this short period of time, and boosted the retirements and pensions of hardworking citizens all across our nation. 401(k)s are at a level they’ve never been at before. (…) When our nation was hit with the terrible pandemic, we produced not one, but two vaccines with record-breaking speed, and more will quickly follow. They said it couldn’t be done but we did it. They call it a “medical miracle,” and that’s what they’re calling it right now: a “medical miracle.” Another administration would have taken 3, 4, 5, maybe even up to 10 years to develop a vaccine. We did in nine months. We grieve for every life lost, and we pledge in their memory to wipe out this horrible pandemic once and for all. (…) We confirmed three new justices of the United States Supreme Court. We appointed nearly 300 federal judges to interpret our Constitution as written. For years, the American people pleaded with Washington to finally secure the nation’s borders. I am pleased to say we answered that plea and achieved the most secure border in U.S. history. (…) We proudly leave the next administration with the strongest and most robust border security measures ever put into place. This includes historic agreements with Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador, along with more than 450 miles of powerful new wall. We restored American strength at home and American leadership abroad. The world respects us again. Please don’t lose that respect. We reclaimed our sovereignty by standing up for America at the United Nations and withdrawing from the one-sided global deals that never served our interests. And NATO countries are now paying hundreds of billions of dollars more than when I arrived just a few years ago. It was very unfair. We were paying the cost for the world. Now the world is helping us. And perhaps most importantly of all, with nearly $3 trillion, we fully rebuilt the American military — all made in the USA. We launched the first new branch of the United States Armed Forces in 75 years: the Space Force. And last spring, I stood at Kennedy Space Center in Florida and watched as American astronauts returned to space on American rockets for the first time in many, many years. We revitalized our alliances and rallied the nations of the world to stand up to China like never before. We obliterated the ISIS caliphate and ended the wretched life of its founder and leader, al Baghdadi. We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world’s top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani. We recognized Jerusalem as the capital of Israel and recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. The Abraham Accords opened the doors to a future of peace and harmony, not violence and bloodshed. It is the dawn of a new Middle East, and we are bringing our soldiers home. I am especially proud to be the first President in decades who has started no new wars. Above all, we have reasserted the sacred idea that, in America, the government answers to the people. Our guiding light, our North Star, our unwavering conviction has been that we are here to serve the noble everyday citizens of America. Our allegiance is not to the special interests, corporations, or global entities; it’s to our children, our citizens, and to our nation itself. As President, my top priority, my constant concern, has always been the best interests of American workers and American families. I did not seek the easiest course; by far, it was actually the most difficult. I did not seek the path that would get the least criticism. I took on the tough battles, the hardest fights, the most difficult choices because that’s what you elected me to do. Your needs were my first and last unyielding focus. This, I hope, will be our greatest legacy: Together, we put the American people back in charge of our country. We restored self-government. We restored the idea that in America no one is forgotten, because everyone matters and everyone has a voice. We fought for the principle that every citizen is entitled to equal dignity, equal treatment, and equal rights because we are all made equal by God. Everyone is entitled to be treated with respect, to have their voice heard, and to have their government listen. You are loyal to your country, and my administration was always loyal to you. (…) We promoted a culture where our laws would be upheld, our heroes honored, our history preserved, and law-abiding citizens are never taken for granted. (…) Now, as I leave the White House, I have been reflecting on the dangers that threaten the priceless inheritance we all share. As the world’s most powerful nation, America faces constant threats and challenges from abroad. But the greatest danger we face is a loss of confidence in ourselves, a loss of confidence in our national greatness. A nation is only as strong as its spirit. We are only as dynamic as our pride. We are only as vibrant as the faith that beats in the hearts of our people. No nation can long thrive that loses faith in its own values, history, and heroes, for these are the very sources of our unity and our vitality. What has always allowed America to prevail and triumph over the great challenges of the past has been an unyielding and unashamed conviction in the nobility of our country and its unique purpose in history. We must never lose this conviction. We must never forsake our belief in America. The key to national greatness lies in sustaining and instilling our shared national identity. That means focusing on what we have in common: the heritage that we all share. At the center of this heritage is also a robust belief in free expression, free speech, and open debate. Only if we forget who we are, and how we got here, could we ever allow political censorship and blacklisting to take place in America. It’s not even thinkable. Shutting down free and open debate violates our core values and most enduring traditions. In America, we don’t insist on absolute conformity or enforce rigid orthodoxies and punitive speech codes. We just don’t do that. America is not a timid nation of tame souls who need to be sheltered and protected from those with whom we disagree. That’s not who we are. It will never be who we are. For nearly 250 years, in the face of every challenge, Americans have always summoned our unmatched courage, confidence, and fierce independence. These are the miraculous traits that once led millions of everyday citizens to set out across a wild continent and carve out a new life in the great West. It was the same profound love of our God-given freedom that willed our soldiers into battle and our astronauts into space. As I think back on the past four years, one image rises in my mind above all others. Whenever I traveled all along the motorcade route, there were thousands and thousands of people. They came out with their families so that they could stand as we passed, and proudly wave our great American flag. It never failed to deeply move me. I knew that they did not just come out to show their support of me; they came out to show me their support and love for our country. This is a republic of proud citizens who are united by our common conviction that America is the greatest nation in all of history. We are, and must always be, a land of hope, of light, and of glory to all the world. This is the precious inheritance that we must safeguard at every single turn. For the past four years, I have worked to do just that. From a great hall of Muslim leaders in Riyadh to a great square of Polish people in Warsaw; from the floor of the Korean Assembly to the podium at the United Nations General Assembly; and from the Forbidden City in Beijing to the shadow of Mount Rushmore, I fought for you, I fought for your family, I fought for our country. Above all, I fought for America and all it stands for — and that is safe, strong, proud, and free. Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There’s never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle but instead only grow stronger by the day. As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve. Our communities will flourish. Our people will be prosperous. Our traditions will be cherished. Our faith will be strong. And our future will be brighter than ever before. I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come. Thank you, and farewell. God bless you. God bless the United States of America.

President Trump

Voir aussi:

L’élection miraculeuse de Joe Biden- – partie 1

Anthony Lacoudre

France Soir

19/01/2021

« I’m sorry you can’t believe in miracles. » Lance Armstrong

Mercredi 20 janvier, au pied du Capitole à Washington DC, Joe Biden prêtera serment, la main posée sur la Bible. Il sera intronisé comme le nouveau président des États-Unis, ayant battu le président sortant Donald Trump. Il pourra effectivement remercier Dieu car son élection relève tout simplement du miracle.

Comment a-t-il fait en effet pour obtenir plus de 81 millions de voix lors de l’élection du 3 novembre dernier, c’est-à-dire plus de voix que n’importe quel autre candidat l’ayant précédé dans l’histoire du pays, y compris Barack Obama ? Comment a-t-il fait pour obtenir 15 millions de voix de plus qu’Hillary Clinton en 2016 ?

Et cela après avoir mené une campagne virtuelle depuis le sous-sol de sa maison du Delaware, en évitant soigneusement les contacts avec les journalistes et avec la population ? Comment a-t-il pu survivre aux accusations d’agression sexuelle contre une fonctionnaire du Sénat et aux soupçons d’extorsion en Ukraine et de trafic d’influence, notamment avec des pays comme la Chine ? Comment a-t-il fait, au cours de cette campagne, pour surpasser ses errements, ses diverses gaffes, ses propos maladroits, incohérents, parfois franchement racistes ?

En réalité, son élection ne relève pas d’un miracle, elle relève de la fraude.

La propagande des médias

La première fraude provient de la manipulation des électeurs par les médias. Jamais on n’avait vu une telle collusion entre un candidat, d’une part et les grands médias et médias sociaux, d’autre part. On avait cru atteindre le summum en 2016 lorsque par exemple CNN transmettait à l’avance à Hillary Clinton les questions des débats. C’était en réalité bien peu de choses par rapport à 2020. Jamais les sondages commandités par les grands médias n’auront été truqués à ce point en faveur de Joe Biden. Jamais n’avait-on assisté à un tel degré de propagande anti-Trump et pro-Biden tout au long de la campagne. Tout ce qui était positif à propos de Trump et tout ce qui était négatif à propos de Biden aura été caché au public, alors que tout ce qui était négatif à propos de Trump et tout ce qui était positif à propos de Biden aura fait l’objet d’un matraquage médiatique. Sans parler de la fabrication purement et simplement d’histoires mensongères à n’en plus finir contre le président sortant et son entourage.

Le scandale de la « Biden crime family » étouffé

Le point culminant est intervenu lorsque, le 14 octobre 2020, à deux semaines de l’élection, le New York Post révéla le scandale de la corruption de la famille Biden (« the Biden crime family » comme l’appelle Donald Trump). Facebook et Twitter bloquent alors immédiatement les comptes et les pages du quotidien, pour éviter la propagation. « Une erreur de jugement », admettra par la suite Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui n’en pense sans doute pas un mot.

Les autres médias enterrent l’affaire, s’assurant que le scandale reste confiné. Et pourtant, les preuves sont accablantes. Hunter Biden, le fils de Joe Biden, décrit en détail dans ses emails obtenus par le « New York Post » le modus operandi : 50 % des sommes collectées étaient reversées au « big guy ».

Les sondages réalisés après l’élection dévoileront par la suite que 13 % des électeurs de Joe Biden n’auraient pas voté pour lui s’ils avaient été informés de l’existence du scandale en question. Ce qui représente plus de 10 millions de voix ! Quand on sait que Joe Biden a remporté l’élection in fine grâce à un peu moins de 50.000 voix d’avance dans trois États-clefs…

Le contournement des lois électorales

La deuxième fraude aura consisté pour la gauche américaine à contourner les lois électorales applicables aux bulletins par correspondance dans les principaux États-clefs, et ce, sous le prétexte de la crise du coronavirus.

Par exemple en Géorgie, il a été décidé que les bulletins par correspondance, envoyés à toute la population, seraient pris en compte sans vérification appropriée de la signature des électeurs, alors que la loi est on ne peut plus claire à ce sujet : les bulletins par correspondance doivent, sous peine de nullité, faire l’objet de contrôles strictes. En pratique, cette « relaxation » des standards de contrôle a permis à n’importe qui (des morts, des mineurs, des prisonniers, des non-résidents, des étrangers…) d’envoyer des bulletins, sans grand risque de rejet du vote. Du reste, le taux de rejet des bulletins par correspondance est passé de 3,5 % en 2016 (ce qui correspondait à 90.000 votes) à 0,3 % en 2020, et ce, alors même que le nombre de bulletins par correspondance reçus en 2020 a été multiplié par 5 comparé à 2016. Autrement dit, des dizaines de milliers de bulletins par correspondance illégaux ont été comptabilisés cette année en Géorgie.

Qui plus est, ces bulletins ont pu être déposés par les électeurs dans des boîtes (« drop boxes » financées par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook), installées spécifiquement dans certains quartiers populaires des grandes villes de l’État afin d’éviter aux électeurs d’acquitter un timbre. Bien évidemment, la collecte des bulletins déposés dans ces boîtes n’a pas pu être supervisée par les assesseurs républicains…

Une vidéo prise par des caméras de surveillance a fait sensation. Elle montre comment les employés de la ville d’Atlanta ont géré le dépouillement de ces bulletins dans le centre le plus important de la ville (State Farm Arena). A 23h le soir du 3 novembre, la presse et les assesseurs des deux partis, sous le prétexte d’une fuite d’eau empêchant la poursuite du dépouillement, sont priés de rentrer chez eux et de revenir le lendemain matin. Une fois la scène vidée de ses témoins gênants, quatre employés municipaux extirpent des dizaines de milliers de bulletins de quatre valises qui avaient été placées et cachées dans la salle le matin même, pour être scannés, à de multiples reprises, dans les machines. Au total, 24 000 bulletins comptabilisés en toute illégalité, comme attesté en direct sur le site du New York Times (real time tabulations). Joe Biden a finalement emporté l’État avec… 11 779 voix d’avance.

En Pennsylvanie, la loi était claire. Les bulletins par correspondance ne pouvaient être acceptés que si l’électeur apposait sa signature sur l’enveloppe. Mais cette année, le gouverneur démocrate a autorisé les centres de dépouillement à comptabiliser les bulletins sans enveloppe (« naked ballots »), ouvrant ainsi la voie à de la fraude massive. On comprend mieux pourquoi les assesseurs républicains se sont vus barrer l’accès aux centres de dépouillement à Philadelphie, et ce, même en dépit d’injonction obtenues en référé auprès des juges locaux.

Par ailleurs, la loi prévoyait que les bulletins par correspondance reçus par la poste après 20h le mardi 3 novembre étaient nuls et ne pouvaient être comptabilisés. Qu’à cela ne tienne, les bulletins collectés jusqu’au vendredi 6 novembre ont été pris en compte, y compris ceux reçus sans cachet de la poste sur l’enveloppe ! N’importe qui a donc pu voter en Pennsylvanie dans les jours qui ont suivi le jour de l’élection … On précisera que 75% des 630 000 bulletins par correspondance « magiques » reçus après le 3 novembre ont été en faveur de Joe Biden.

Qui plus est, dans certains comtés en Pennsylvanie, plus de voix ont été comptabilisées que d’inscrits sur les listes électorales ayant voté – 205 000 plus précisément d’après un rapport du Sénat de Pennsylvanie du 29 décembre 2020 dénonçant ce phénomène de « over votes », c’est-à-dire de bulletins comptabilisés qui n’ont pas été imprimés par le gouvernement de la Pennsylvanie.

Dans le Wisconsin, la loi prévoyait que seules les personnes bénéficiant du statut de personne confinée indéfiniment (typiquement des personnes grabataires) pouvaient voter par correspondance sans avoir à se déplacer au préalable au bureau de vote pour chercher un bulletin en montrant sa pièce d’identité (un bulletin leur est alors envoyé par la poste chez eux). Mais pour l’occasion, sur ordre du gouverneur (démocrate), le statut a été largement étendu, passant de 70.000 personnes environ aux élections précédentes à 200 000 cette année, en raison du coronavirus. 130 000 votes de plus que les années précédentes ont donc été comptabilisés sans contrôle d’identité à l’échelle de l’État (un peu comme si les bureaux de vote avaient accepté que 200 000 électeurs qui venaient en personne voter ne présentent pas leur pièce d’identité). Précisons que ces 200 000 bulletins furent largement favorables à Joe Biden, lequel a remporté l’État avec 20 682 voix.

Anthony Lacoudre est avocat à New York.

L’élection miraculeuse de Joe Biden – partie 2

Anthony Lacoudre

France Soir

19/01/2021

Des preuves de fraude accablantes

Les avocats de Donald Trump ont réuni plus de mille témoignages sous serment de personnes attestant d’irrégularités importantes constatées lors des élections du 3 novembre. Chacune de ces personnes risque 5 ans de prison si elle présente un témoignage mensonger.

Ainsi, des assesseurs racontent comment ils ont été expulsés des centres de dépouillement du Michigan par la police locale, sous les applaudissements des employés municipaux en train de procéder au dépouillement, des conducteurs de camion expliquent qu’ils ont conduit des chargements de centaines de milliers de bulletins fraîchement imprimés de New York jusqu’en Pennsylvanie, des employés municipaux confirment qu’ils scannaient dans les machines des bulletins par correspondance qui n’avaient pas été pliés (c’est-à-dire qui ne sortaient pas d’enveloppes) ou encore confirment qu’on leur demandait de comptabiliser des bulletins par correspondance sans vérifier les signatures, des postiers révèlent que leur hiérarchie leur demandait d’anti-dater des bulletins par correspondance reçus hors délais, des « white hat hackers » témoignent qu’ils ont réussi à se connecter aux machines des bureaux de vote en Géorgie (dans le comté de Fulton à Atlanta), des électeurs racontent que, se rendant aux urnes pour voter, ils se sont entendus dire qu’ils avaient déjà voté et qu’ils pouvaient rentrer chez eux, etc.

Par ailleurs, ces mêmes avocats ont réuni des études et témoignages d’experts en probabilités identifiant les anomalies statistiques du 3 novembre. Par exemple, dans l’histoire du pays, jamais six États n’ont interrompu en même temps leur dépouillement à partir de 23h le soir de l’élection. Jamais des pics d’enregistrement de voix par centaines de milliers en faveur d’un candidat en pleine nuit n’ont été constatés en l’espace de seulement quelques heures. Jamais un candidat républicain n’a perdu l’élection alors qu’il a emporté la Floride et l’Ohio (qui plus avec 5 points de plus qu’en 2016).

« Les résultats sont aberrants et absurdes » martèlent les mathématiciens. « Les taux de participation supérieurs à 85 % sont impossibles. Les votes en provenance de bureaux de vote à plus de 75 % en faveur d’un candidat sont la marque d’une fraude » expliquent-ils.

Surtout lorsque ces anomalies arithmétiques ne sont constatées que dans les grandes villes des six États-clefs, où Joe Biden a réalisé des scores époustouflants en comparaison aux scores inférieurs de Biden par rapport à Hillary Clinton observés dans les autres grands centres urbains du pays, à commencer par New York City ou Los Angeles…

Ainsi, dans le comté de Fulton, à Atlanta en Géorgie, 161 bureaux de vote ont reporté entre 90 % et 100 % de votes en faveur de Joe Biden, totalisant 152 000 voix pour le candidat démocrate. Idem à Philadelphie ou 278 bureaux de vote (16 % des bureaux de la ville), ont reporté 97 % ou plus de voix pour Joe Biden, totalisant 100 200 voix pour Joe Biden contre 2.100 voix pour Donald Trump. Même à New York City, Donald Trump n’a pas été crédité de scores aussi déséquilibrés.

Toujours en Pennsylvanie, dans l’un des bureaux de vote du comté d’Allegheny, en Pennsylvanie, 93 % des bulletins par correspondance furent en faveur de Joe Biden, ce qui n’est pas possible d’un point de vue statistique, Joe Biden recevant 23 000 voix contre 1300 pour Donald Trump. Dans le comté de Wayne, le plus important du Michigan, 71 bureaux de vote ont reporté plus de votes que d’inscrits sur les listes électorales, le gouverneur (démocrate) passant outre le refus du comté de certifier les résultats…

Par ailleurs, les parlementaires locaux (républicains) d’Arizona, de Géorgie, du Nevada ou encore en Pennsylvanie, qui eux, ont pu enquêter et auditionner de nombreux témoins au cours des mois de novembre et décembre 2020, ont rédigé des rapports accablants contre leurs propres gouverneurs, attestant l’ampleur de la fraude dans leurs États respectifs.

En parallèle, on rappellera que le Sénat à Washington DC a lui-même organisé le 16 décembre 2020 des auditions de témoins sur le thème des irrégularités de l’élection du 3 novembre, les avocats de Donald Trump ayant alors eu l’occasion de détailler d’innombrables irrégularités, notamment concernant l’Arizona, le Nevada et le Wisconsin. A l’issue des présentations, plusieurs sénateurs durent reconnaître que de sérieux doutes pesaient sur la légitimité de l’élection de Joe Biden.

La justice se dérobe

Mais en dépit de cette montagne de preuves, les juges du pays ont refusé d’écouter les multiples requêtes en annulation des résultats des élections des États concernés. Aucune enquête n’a été diligentée, aucune procédure de « discovery » n’a été intentée (forçant la partie défenderesse de transmettre des informations), aucune saisie de bulletins ou des scans des machines n’a été ordonnée par les juges. Les avocats démocrates bataillèrent furieusement en justice pour qu’aucun audit ne puisse être ordonné, la plupart des requêtes ayant été écartées pour des questions de procédure.

Et lorsque les juges ont décidé d’entendre les affaires sur le fond, les débats furent bâclés. La cour suprême du Nevada a par exemple rendu son jugement après avoir accepté seulement 15 dépositions (par écrit, aucun témoin en personne), et a jugé sans enquête, sans délibération, après seulement 2 heures de plaidoirie un dossier constitué de 8 000 pages portant sur 130 000 votes contestés. En fait, les rares juges de différents États qui ont accepté d’écouter les affaires sur le fond ont rapidement conclu – par un raisonnement contestable – que le remède demandé (l’annulation de l’élection) était disproportionné, constatant que les électeurs avaient voté en bonne foi et que ce n’était pas de leur faute si les lois électorales étaient irrégulières…

Ce refus du pouvoir judiciaire de s’immiscer dans le contrôle à posteriori des élections culmina lorsque, le 7 décembre 2020, la Cour suprême fut saisie par 18 États et 126 membres de la Chambre des représentants, lui demandant de constater l’illégalité des élections tenues en Arizona, dans le Michigan, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin. Quelques jours après, ce fut le coup de grâce. La cour rejetta la requête, considérant que les plaignants n’avaient pas démontré leur intérêt à agir…

La messe était dite. Les juges ont créé un précédent qui restera dans l’histoire : il est désormais possible au pouvoir exécutif des 50 États des États-Unis d’organiser des élections à portée fédérale en toute violation des lois électorales adoptées par les parlements de chacun de ces États. Et ce, en contradiction directe avec l’article II section 1 de la Constitution américaine, lequel confie aux seules législatures des États le soin de déterminer les règles du déroulement des élections.

Joe Biden sera bien, le 20 janvier 2021, le 46ème président « miraculé » des États-Unis. Il peut compter sur l’appui des médias sociaux, qui veillent au grain. Les posts et vidéos qui évoquent la fraude électorale sont désormais évincés de Facebook et de Youtube, la contestation des résultats étant assimilée à de la sédition. Le compte Twitter de Donald Trump est bloqué, l’interdisant de communiquer avec ses 85 millions de followers. La purge est en cours.

Comme l’écrivit l’homme politique anglais Edmund Burke à la fin du XVIII° siècle,

« la seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, c’est que les hommes du bien ne fassent rien ».

En l’occurrence, rien n’a été fait et maintenant, il n’y a plus rien à faire.

Anthony Lacoudre est avocat à New York.

Voir également:

Respectons les 74 millions d’électeurs de Trump, ils ne sont pas “pitoyables”

The Wall Street Journal

15/01/2021

Donald Trump est fini, mais son sort n’est plus une priorité, observe ce chroniqueur conservateur du Wall Street Journal. Si Biden veut guérir l’Amérique, il va devoir apaiser les partisans de son adversaire, qui ont le sentiment que le mépris et la haine dont leur candidat est l’objet les visent eux aussi.

Si Donald Trump avait envisagé un avenir politique, c’est bel et bien terminé. Il a largement contribué à l’hypothéquer lui-même lors de la campagne pour les sénatoriales en Géorgie, en faisant passer sa petite personne devant l’intérêt d’une majorité républicaine au Sénat. Ce qui a achevé de lui boucher toute perspective, c’est la foule de ses partisans qui, mercredi [6 janvier], ont envahi le Capitole et, ce faisant, fait plus de tort à leur favori qu’aucun de ses ennemis n’y était jamais parvenu.

Washington se perd en conjectures sur le niveau d’humiliation qui sera infligé au président sortant. Après le lancement [et le vote] d’une deuxième procédure de destitution contre lui, on évoque même un procès devant le Sénat après la fin de son mandat.

Mais pour qui est attaché à l’unité et à la guérison, le sort de Donald Trump n’est plus une priorité. Il y a plus grave : ce qui va advenir de cette moitié de l’Amérique qui l’a soutenu. Beaucoup sont tentés de mettre dans le même sac les 74 millions d’Américains qui ont voté Trump et les auteurs de l’attaque du Capitole, et de les considérer désormais tous inaptes à la vie civique.

Voyous et Américains ordinaires

Il y avait là des voyous, c’est indéniable. Mais laissez-moi vous parler un peu de ces manifestants que je connais personnellement. Tous sont, sans exception, des Américains ordinaires et des individus honnêtes, qui n’ont pas participé à l’invasion du Capitole et jamais n’oseraient désobéir à un officier de police.

Certains parmi eux, mais pas tous, jugent que l’élection a été volée. Ils se trompent, mais cela ne fait pas d’eux des suprémacistes blancs, des terroristes de l’intérieur, des extrémistes religieux – ils ne méritent aucun des noms d’oiseaux lancés depuis une semaine. Ceux que je connais personnellement sont aujourd’hui terrifiés à l’idée d’être identifiés sur les réseaux (par des gauchistes vengeurs qui diffuseraient leurs informations personnelles), voire licenciés si jamais leur participation à la manifestation à Washington venait à se savoir.

Certains ne voient aucun problème à ce que les personnes ayant enfreint la loi [le 6 janvier] soient arrêtées et poursuivies en justice. Selon un sondage Reuters/Ipsos, seuls 9 % des Américains considèrent les émeutiers comme des “citoyens inquiets” et 5 % les tiennent pour des “patriotes”. Il y a dans les 90 % restants des millions d’électeurs de Trump.

Certes, parmi ces millions de personnes ayant choisi le bulletin Trump, certains, nombreux peut-être, croient à des théories du complot et ne font pas confiance à leur gouvernement.

Mais comment cela s’explique-t-il ? Cela aurait-il à voir avec le fait qu’ils entendent de grands médias déclarer fièrement qu’ils ne feront pas même l’effort d’être impartiaux dans leur couverture de Trump et ensuite alimenter, eux aussi, une théorie complotiste, selon laquelle le président serait un agent à la solde des Russes ? Faut-il s’étonner que les gens aillent puiser dans d’autres sources d’information, douteuses pour certaines ?

Trump n’a aucun talent pour apaiser les passions

Faut-il s’étonner que la méfiance envers l’État ait augmenté, quand les Américains ont découvert que de hauts responsables du FBI et du ministère de la Justice ont abusé de leurs pouvoirs de police pour interférer dans le résultat d’une élection puis saper la légitimité d’un président élu ? [Selon un autre article du Wall Street Journal, un rapport du Sénat américain détaillant la vulnérabilité de la campagne Trump 2016 à l’espionnage russe a également trouvé des failles dans l’enquête menée par le FBI.]

Donald Trump n’a aucun talent pour apaiser les passions, d’ailleurs aujourd’hui en plein emballement, et dans tous les cas il sera incessamment hors jeu. Mais si Joe Biden entend être, comme il l’a dit, le président de tous les Américains, qu’ils aient ou non voté pour lui, il a du pain sur la planche. Il [aurait été] bien avisé, pour commencer, de demander aux démocrates d’annuler la procédure d’impeachment qui ne fera que jeter du sel sur la plaie, et de faire comprendre aux républicains anti-Trump que, par leur volonté de mettre sur liste noire quiconque a exercé des fonctions au sein de l’administration Trump, ils ne feront qu’accentuer la rancœur et la division.

À lire aussi Opinion. Présidentielle 2020 : “pourquoi je ne pardonne pas aux électeurs de Trump”

Pourquoi serait-ce à Joe Biden d’aller apaiser des partisans de Trump désenchantés ? pourrait-on demander. C’est que Biden sera [le 20 janvier] le chef de cette nation, et que c’est une promesse qu’il a déjà faite. Dans son discours de victoire, il a dit qu’il était temps de “cesser de traiter nos adversaires en ennemis”. Il a tout à fait raison – mais il faut de l’autorité pour que ces mots se concrétisent pour ces millions d’électeurs de Trump qui ont le sentiment, non sans raison, que la haine et le mépris dont leur candidat est l’objet les visent eux aussi.

“L’État les a laissés tomber, l’économie les a laissés tomber”

Hillary Clinton n’avait pas dit autre chose lorsqu’elle avait, fort malheureusement, qualifié ces Américains de “pitoyables”. Ironie de l’histoire, dans ses propos, l’ancienne candidate démocrate ne rangeait dans sa “bande de pitoyables” que la moitié des partisans de Donald Trump.

L’autre moitié, avait-elle estimé, est faite de “gens qui ont le sentiment que l’État les a laissés tomber, que l’économie les a laissés tomber, que plus personne ne s’intéresse à eux, que plus personne ne se préoccupe de leur quotidien, ni de leur avenir.” Et d’ajouter :

Ces gens-là sont des gens que nous devons comprendre, dans leur raisonnement et dans leur ressenti.”

Hillary Clinton était prête à penser qu’au moins la moitié des supporters de Trump méritaient compréhension et empathie. Aujourd’hui, cela ferait d’elle une modérée.

William McGurn

All Donald Trump’s Deplorables

Even Hillary Clinton consigned only half of Trump supporters to her infamous ‘basket.’

Whatever political future Donald Trump might have envisioned for himself is now dead. He squandered a good chunk of it in the Georgia runoffs, when he made them all about himself instead of about keeping Republican control over the Senate. But it was finished off by the mob of his own supporters who stormed the Capitol this past Wednesday and inflicted more lasting damage on their man than anything his enemies ever managed.

At the moment, Washington is consumed with just how humiliating Mr. Trump’s exit will be—with a second impeachment, with the 25th Amendment invoked, with his resignation. There’s even talk of holding a Senate trial when he’s no longer president.

But for anyone who cares about unity and healing, the president’s fate is no longer the primary concern. More important is the future for the half of America that supported him. Because there is an effort to lump the 74 million Americans who voted for Mr. Trump with those who rampaged through the Capitol—thus rendering them unfit for polite society going forward.

There’s no denying the reality of the thugs. But let me tell you about the people I know who attended that rally. To a person, they are decent, ordinary Americans who didn’t enter the Capitol and wouldn’t dream of disobeying a police officer.

These are also people who have no problem with arresting and prosecuting those who did break the law that Wednesday. A Reuters/Ipsos poll reports that only 9% of Americans consider the rioters “concerned citizens” and 5% call them “patriots.” The remaining 90% includes millions of Trump voters.

True, those millions include some, perhaps many, who believe in conspiracy theories and don’t trust their government.