Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus (Matthieu 19: 14)

Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. Jésus (Matthieu 18: 5-6)

Une civilisation est testée sur la manière dont elle traite ses membres les plus faibles. Pearl Buck

Nous vivons dans un monde, je l’ai dit, qui se reproche sa propre violence constamment, systématiquement, rituellement. Nous nous arrangeons pour transposer tous nos conflits, même ceux qui se prêtent le moins à cette transposition, dans le langage des victimes innocentes. Le débat sur l’avortement par exemple : qu’on soit pour ou contre, c’est toujours dans l’intérêt des « vraies victimes », à nous en croire, que nous choisissons notre camp. Qui mérite le plus nos lamentations, les mères qui se sacrifient pour leurs enfants ou les enfants sacrifiés à l’hédonisme contemporain. Voilà la question. (…) Contrairement au totalitarisme d’extrême droite – celui qui est ouvertement païen, comme le nazisme, dont on parle plus que jamais, et qui est, je pense, complètement fini -, le totalitarisme d’extrême gauche a de l’avenir. Des deux totalitarismes, c’est le plus malin, parce qu’il est le rival du christianisme, comme l’était déjà le marxisme. Au lieu de s’opposer franchement au christianisme, il le déborde sur sa gauche. Le mouvement antichrétien le plus puissant est celui qui prend en compte et radicalise le souci des victimes, pour le paganiser. Ainsi, les puissances et les principautés reprochent au christianisme de ne pas défendre les victimes avec assez d’ardeur. Dans le passé chrétien elles ne voient que persécutions, oppressions, inquisitions. L’Antéchrist, lui, se flatte d’apporter aux hommes la paix et la tolérance que le christianisme leur promet et ne leur apporte pas. En réalité, c’est un retour très effectif à toutes sortes d’habitudes païennes : l’avortement, l’euthanasie, l’indifférenciation sexuelle, les jeux du cirque à gogo, mais sans victimes réelles, grâce aux simulations électroniques, etc. Le néo-paganisme veut faire du Décalogue et de toute la morale judéo-chrétienne une violence intolérable, et leur abolition complète est le premier de ses objectifs. Ce néo-paganisme situe le bonheur dans l’assouvissement illimité des désirs et, par conséquent, dans la suppression de tous les interdits. René Girard

Nous sommes une société qui, tous les cinquante ans ou presque, est prise d’une sorte de paroxysme de vertu – une orgie d’auto-purification à travers laquelle le mal d’une forme ou d’une autre doit être chassé. De la chasse aux sorcières de Salem aux chasses aux communistes de l’ère McCarthy à la violente fixation actuelle sur la maltraitance des enfants, on retrouve le même fil conducteur d’hystérie morale. Après la période du maccarthisme, les gens demandaient : mais comment cela a-t-il pu arriver ? Comment la présomption d’innocence a-t-elle pu être abandonnée aussi systématiquement ? Comment de grandes et puissantes institutions ont-elles pu accepté que des enquêteurs du Congrès aient fait si peu de cas des libertés civiles – tout cela au nom d’une guerre contre les communistes ? Comment était-il possible de croire que des subversifs se cachaient derrière chaque porte de bibliothèque, dans chaque station de radio, que chaque acteur de troisième zone qui avait appartenu à la mauvaise organisation politique constituait une menace pour la sécurité de la nation ? Dans quelques décennies peut-être les gens ne manqueront pas de se poser les mêmes questions sur notre époque actuelle; une époque où les accusations de sévices les plus improbables trouvent des oreilles bienveillantes; une époque où il suffit d’être accusé par des sources anonymes pour être jeté en pâture à la justice; une époque où la chasse à ceux qui maltraitent les enfants est devenu une pathologie nationale. Dorothy Rabinowitz

L’Éternel parla à Moïse, et dit : (…) J’ai dit aux enfants d’Israël: Vous ne mangerez le sang d’aucune chair; car l’âme de toute chair, c’est son sang: quiconque en mangera sera retranché. Lévitique 17: 1-14

Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Éternel. Jérémie 30: 17

Tu pourras tirer un intérêt de l’étranger, mais tu n’en tireras point de ton frère. Deutéronome 23: 20

Pour arrêter l’écoulement du sang de la circoncision ou de l’hémorragie nasale en utilisant le sang coagulé de l’enfant ou du patient : le sang est placé devant le feu jusqu’à ce qu’il durcisse, puis il est écrasé avec un pilon, faisant une poudre fine à placer sur la plaie. Et c’est ce que nous trouvons écrit dans le livre de Jérémie (30:17) : « Car je te rendrai la santé, et je te guérirai de tes blessures « . Il faut comprendre en fait que c’est précisément de votre blessure, c’est-à-dire de votre sang, que votre santé vous sera rendue ». Sacharja Plongiany Simoner (Sefer Zechirah, « Livre des Rapports Médicaux »)

Il a ri de mes pertes, s’est moqué de mes gains, a méprisé ma race, contrarié mes affaires, refroidi mes amis, échauffé mes ennemis – Et pourquoi? Je suis juif… un Juif n’a-t-il pas des yeux ? Un Juif n’a-t-il pas des mains, des organes, des proportions, des sens, des émotions, des passions ? N’est-il pas nourri de même nourriture, blessé des mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes moyens, réchauffé et refroidi par le même été, le même hiver, comme un chrétien ? Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas ? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ? Si vous nous empoisonnez, ne mourons-nous pas ? (…) Si vous nous faites tort, ne nous vengerons nous pas? Si nous vous ressemblons dans le reste, nous vous ressemblerons aussi sur cela… Si un Juif fait tort à un chrétien, où est l’humanité de celui-ci? Dans la vengeance. Si un chrétien fait tort à un Juif, où est la patience de ce dernier selon l’exemple chrétien? Eh bien, dans la vengeance. La vilenie que vous m’enseignez, je la pratiquerai et ce sera dur, mais je veux surpasser mes maîtres. Shylock (« Le Marchand de Venise », Shakespeare, III, 67-76)

Il y a sang pur et impur. Le sang pur, celui du sacrifice, peut laver le sang impur, ainsi le sang impur peut devenir aussi bénéfique au sein du rite qu’il est maléfique en dehors de lui. Il y a une nature double et une du sang, c’est-à-dire de la violence. Il peut être poison et remède. René Girard

J’ai essayé de montrer que le monde juif de l’époque était également violent, entre autres parce qu’il avait été blessé par la violence chrétienne. Bien entendu, je ne prétends pas que le judaïsme tolère le meurtre. Mais au sein du judaïsme ashkénaze, il y avait des groupes extrémistes qui auraient pu commettre un tel acte et le justifier. (…) [Dans le cas du meurtre d’un enfant chrétien, Simon de Trente, en 1475, dont on a cru par le passé qu’il avait été falsifié], j’ai trouvé des déclarations et des parties de documents qui ont été falsifiés. J’ai constaté qu’il y avait des déclarations et des parties du témoignage qui ne faisaient pas partie de la culture chrétienne des juges et qui ne pouvaient pas avoir été inventées ou ajoutées par eux. Il s’agissait d’éléments figurant dans des prières connues du livre de prières. Sur plusieurs dizaines de pages, j’ai prouvé la centralité du sang lors de la Pâque. Sur la base de nombreux sermons, j’ai conclu que le sang était utilisé, en particulier par les juifs ashkénazes, et qu’il existait une croyance dans les pouvoirs curatifs spéciaux du sang des enfants. Il s’avère que parmi les remèdes des juifs ashkénazes, on trouve des poudres de sang. Bien que l’utilisation du sang soit interdite par la loi juive, j’ai trouvé des preuves de l’autorisation rabbinique d’utiliser du sang, même du sang humain. Les rabbins l’autorisaient à la fois parce que le sang était déjà séché et parce que, dans les communautés ashkénazes, il s’agissait d’une coutume acceptée qui avait force de loi. Il n’y a pas de preuve d’actes de meurtre, mais il y avait des malédictions et de la haine envers les chrétiens, ainsi que des prières incitant à une vengeance cruelle contre les chrétiens. Il y avait toujours la possibilité qu’un fou passe à l’acte. Ariel Toaff

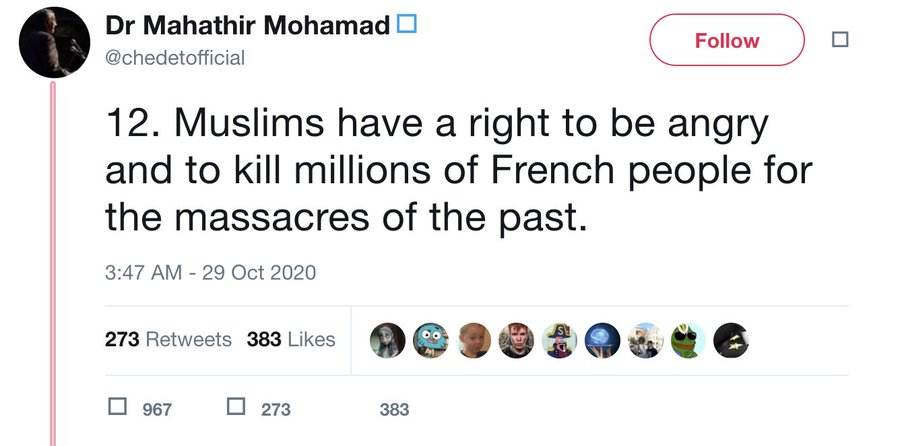

Ce n’est pas une politique de tuer des enfants. Chirac (accueillant Barak à Paris, le 4 octobre 2000)

L’accusation de crime rituel à l’encontre des Juifs est l’une des plus anciennes allégations antijuives et antisémites de l’Histoire. En effet, bien que l’accusation de crime de sang ait touché d’autres groupes que les Juifs, dont les premiers chrétiens, certains détails, parmi lesquels l’allégation que les Juifs utilisaient du sang humain pour certains de leurs rituels religieux, principalement la confection de pains azymes (matza) lors de la Pâque, leur furent spécifiques. (…) Le premier exemple connu d’accusation de ce type précède le christianisme, puisqu’il est fourni, selon Flavius Josèphe, par Apion, un écrivain sophiste égyptien hellénisé ayant vécu au Ier siècle. (…) Après la première affaire à Norwich (Angleterre) en 1144, les accusations se multiplient dans l’Europe catholique. De nombreuses disparitions inexpliquées d’enfants et de nombreux meurtres sont expliqués par ce biais. Wikipedia

Une des plus célèbres calomnies de meurtre rituel de cette période est celle de Damas, laquelle intervient dans le cadre des visées impérialistes de la France de Louis-Philippe, au Proche-Orient. En 1840, un moine et son serviteur disparaissent. On ne les retrouvera jamais. Sur l’instigation du consul de France, le crime est imputé aux juifs, qui sont arrêtés, emprisonnés, torturés. Adolphe Thiers valide la thèse du crime rituel. Cette affaire secoue les juifs d’Europe qui s’organisent pour éviter que ne se reproduisent de telles calomnies, vestiges moyenâgeux qui, à leurs yeux, ne devraient plus avoir leur place dans la société moderne. Encyclopédie Universalis

Il n’y a qu’une seule source pour ce truc. (…) Les glandes d’adrénaline d’un corps humain vivant. (…) Ca ne fonctionne pas si c’est extrait d’un cadavre. Hunter. S Thompson (« Las Vegas parano », 1971)

Les docteurs Abram Hoffer et Humphrey Osmond ont formulé une théorie biochimique de la schizophrénie basée sur un métabolisme surrénalien défectueux qui entraîne la production de neurotoxines dans l’organisme du schizophrène. Ils ont également mis au point une thérapie de la schizophrénie consistant en une prise quotidienne massive de vitamine B-3 (acide nicotinique) et d’autres suppléments. Ils détectent la schizophrénie au moyen d’un test chimique (chromatographie sur papier) et d’un test psychologique (test diagnostique Hoffer-Osmond) Scholarly commons

Le Dr Humphry Osmond, psychiatre décédé à l’âge de 86 ans, s’est distingué en contribuant à identifier l’adrénochrome, un hallucinogène produit dans le cerveau, comme cause de la schizophrénie, et en utilisant des vitamines pour y remédier. Cette avancée a jeté les bases de la psychiatrie orthomoléculaire, aujourd’hui pratiquée dans le monde entier. (…) Au St George’s Hospital de Tooting, à Londres, lui et son collègue John Smythies avaient examiné l’expérience induite chez des volontaires normaux par la mescaline, l’hallucinogène actif extrait du peyotl, et s’étaient rendu compte qu’à bien des égards, elle était similaire à l’expérience de la schizophrénie chez les gens. Il leur est alors apparu que la structure de la mescaline était similaire à celle de l’adrénaline et que le corps schizophrène pouvait contenir une substance ayant les propriétés de la mescaline et liée d’une manière ou d’une autre à l’adrénaline. (…) Les travaux d’Osmond et de Smythies, qui sont également venus au Canada, ont ouvert une voie : l’hypothèse de l’adrénochrome, dont nous avons tous trois rendu compte dans un article publié dans le Journal of Mental Science en 1954. Nous soutenions que les patients schizophrènes produisaient anormalement de l’adrénochrome, un dérivé de l’adrénaline, et que cela jouait un rôle dans la genèse de la maladie. Trois questions se posaient : l’adrénochrome était-il réellement formé dans l’organisme, s’agissait-il d’un hallucinogène et un antidote serait-il thérapeutique pour ces patients ? La réponse à ces trois questions a été positive. Pour mieux comprendre la psychologie de la schizophrénie, notre équipe biochimique a travaillé sur l’adrénochrome, afin d’établir son mode de fabrication et ses effets. Ensuite, notre équipe clinique a mené la première expérience contrôlée en double aveugle en psychiatrie. Nous avons prouvé que l’ajout d’une vitamine, la B3 (niacine), au régime alimentaire doublait le taux de guérison des patients atteints de schizophrénie aiguë ou précoce sur une période de deux ans, et les résultats ont été confirmés par des recherches menées aux États-Unis. Convaincus que nous avions découvert un moyen très important, nouveau et sûr d’aider nos patients, nous avons été rejoints en 1966 par le double lauréat du prix Nobel Linus Pauling, qui a utilisé pour la première fois le terme de psychiatrie orthomoléculaire pour désigner cette technique dans un article publié dans la revue Science en 1968. Tout au long de ce travail, qui a permis à des milliers de personnes de se rétablir complètement, Humphry a fait preuve d’intelligence, de calme, de gentillesse, d’idées créatives et n’a pas été découragé par les opinions psychiatriques conservatrices. Il a abordé d’autres troubles avec la même originalité. Le problème des buveurs chroniques était complémentaire de celui des schizophrènes, mais plutôt l’inverse : ils avaient besoin d’expérimenter les hallucinations du delirium tremens pour arrêter de boire. Pour ceux dont le cerveau n’avait pas généré les substances chimiques nécessaires, nous avons donc adopté, à partir de 1956, un traitement hallucinogène. Sur plus de 2 000 alcooliques répartis dans quatre institutions, 40 % se sont rétablis. Nous avons utilisé le diéthylamide de l’acide d-lysergique (LSD) plutôt que la mescaline parce qu’il était plus facile à manipuler. Abram Hoffer

Nous devons nous battre pour cette liberté authentique et vivre mes amis. Par Dieu, nous devons vivre et avec le Saint-Esprit comme bouclier et le Christ comme épée, puissiez-vous vous joindre à Saint Michel et à tous les autres anges pour défendre Dieu et renvoyer Lucifer et ses hommes de main directement en enfer, là où ils devraient être. Nous nous dirigeons vers la tempête de toutes les tempêtes. Oui, la tempête est sur nous. Jim Caviezel

Essentiellement, vous avez de l’adrénaline dans votre corps et lorsque vous avez peur, vous produisez de l’adrénaline. Si vous êtes un athlète au quatrième trimestre, vous avez de l’adrénaline qui sort de vous. Si un enfant sait qu’il va mourir, son corps sécrètera cette adrénaline et ils utilisent beaucoup de termes, mais euh… C’est la pire horreur que j’aie jamais vue. Il crie tout seul, même si je ne l’ai jamais vu. Ces gens qui le font, il n’y aura pas de pitié pour eux. Jim Caviezel

L’adrénochrome c’est du sang d’enfants, qu’on prend sur des enfants de trois ans. Gérard Fauré (ancien trafiquant de cocaïne)

La QAnonsphère est une éponge à complotisme. Tout complot qui va dans le sens de leur base idéologique, qui est ultratraditionaliste, d’extrême droite, un peu suprémaciste sur les bords, ils l’adoptent. Ils en sont maintenant à parcourir le Web à la recherche d’incohérences, n’importe où, de séries de chiffres ou de lettres. Tristan Mendès France

Les adeptes de QAnon sont conditionnés pour penser que les gens puissants font leurs méfaits en public, en usant d’un réseau complexe de symboles, de codes, de clés et d’images que seules les autres personnes puissantes comprenaient – jusqu’à ce que Q les aide à déchiffrer le code. Mike Rothschild

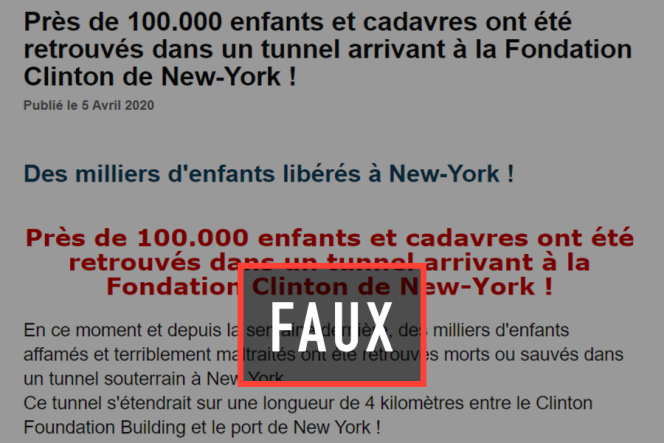

Un post de blog, qui figurait début avril parmi les liens les plus partagés sur Facebook en France, évoque la découverte de cent mille enfants et cadavres dans un tunnel reliant le port de New York à la Fondation Clinton.(…) Mélange de plusieurs motifs récurrents de la littérature conspirationniste (complot des élites démocrates, pédophilie, satanisme), il ne s’appuie sur aucun fait avéré. Ce long texte, publié le 5 avril, a pour titre : « Près de 100 000 enfants et cadavres ont été retrouvés dans un tunnel arrivant à la Fondation Clinton de New York ! » Parmi les principaux éléments : un réseau pédophile esclavagiste souterrain aurait été démantelé par une division spéciale du Pentagone. Ces enfants, malnutris et traumatisés, seraient pour certains soignés dans un hôpital spécial Covid-19 ; les enfants auraient été découverts, affamés, pour certains victimes de sévices sexuels, dans un tunnel menant à la Fondation Clinton ; le sang de ces enfants servait à produire une substance antivieillissement, l’adrénochrome, destinée à l’élite mondiale, qui serait sataniste. Le texte, confus, approximatif, fantasmagorique et dénué de toute source sérieuse, ne s’appuie sur aucun fait avéré. Relevons au moins trois faiblesses du récit : le Federal Bureau of Investigations (FBI), chargé aux Etats-Unis des affaires de pédocriminalité, n’a jamais annoncé une telle découverte ; les rumeurs pédophiles visant les démocrates sont un marqueur classique du complotisme d’extrême droite ; l’adrénochrome existe bien, mais n’a rien à voir avec la description donnée ici. 1. Il n’y a eu aucun démantèlement pédophile de cette ampleur (…) L’adrénochrome n’a rien d’une drogue sataniste.Cette substance dérivée de l’adrénaline s’obtient en laboratoire et non en sacrifiant des enfants. Elle a par ailleurs comme principaux effets d’accélérer le rythme cardiaque, comme le rappelle AFP Factuel, et non de permettre le rajeunissement. Son usage comme psychotrope est extrêmement marginal. Elle doit essentiellement sa réputation au roman de Hunter S. Thomson, Las Vegas Parano, dans lequel le héros, Raoul, fourni par un dealer sataniste, la consomme comme hallucinogène. Interrogé sur sa provenance, son fournisseur lui explique qu’elle ne peut être prélevée que sur les glandes surrénales d’une personne vivante, non d’un cadavre. L’explication, fictionnelle, a semble-t-il été prise au premier degré dans la littérature complotiste. William Audureau

Tout commence vers le 9 juillet par la découverte d’armoires en vente sur Wayfair à des prix semblant délirants – des milliers de dollars pour des meubles ou accessoires de décoration d’une grande banalité. Des apprentis enquêteurs, intrigués par ces prix, tapent les numéros de référence de ces produits sur le moteur de recherche Yandex – leader en Russie, 5e dans le monde –, dont la modération n’est pas réputée très pointilleuse. Ils associent cette recherche aux termes « src usa », suspectés depuis quelques semaines sur Reddit et YouTube d’être un code utilisé par des pédocriminels sur Internet. Or à cette requête, le moteur de recherche russe renvoie des photos de très jeunes filles, dont certaines dans des poses suggestives. C’est, pour eux, l’indice que les clients de Wayfair n’achètent pas seulement une armoire, mais aussi des enfants. Une vaste « enquête » collaborative en ligne débute. D’autres internautes croisent ensuite les noms de ces meubles (Marion, Daniel, Cassandra…) avec les fichiers d’enfants disparus, or certains coïncident. Ainsi naît le « Wayfairgate », comme l’appellent ses adeptes. Le « Wayfairgate » se répand comme une traînée de poudre sur Twitter, Reddit, et le jeune réseau social TikTok, où le mot-clé a été vu plus de 40 millions de fois. Il atteint dans la foulée les berges de l’Internet francophone, que ce soit sur le compte conspirationniste Radio-Québec ou le forum Jeuxvideo.com. L’ampleur prise par la rumeur contraint l’enseigne à contester publiquement : « Il n’y a évidemment aucun fondement à ces allégations. Les produits en question sont des armoires de qualité industrielle dont le prix est justifié. Nous reconnaissons que les photos et descriptions offertes par le fournisseur n’expliquaient pas le haut niveau de prix de façon adéquate, et avons donc temporairement retiré ces produits du site (…). » Des explications qui n’ont guère convaincu QAnon, un réseau informel de centaines de milliers d’internautes persuadés qu’un employé anonyme de la Maison Blanche, surnommé « Q », et secrètement aidé par Donald Trump, lutte de l’intérieur contre un réseau pédosatanique impliquant le gratin d’Hollywood et le Parti démocrate. QAnon a joué un rôle moteur dans la diffusion du Wayfairgate. (…) Ils ont ainsi tissé des liens entre Wayfair et George Soros, milliardaire qui obsède QAnon. A partir d’un simple coussin à motifs, les noms de Bill Gates, Bill Clinton ou encore John Podesta, souvent cités dans la complosphère anglophone, ont également été rattachés à la rumeur. De même que celui de Tom Hanks, pour avoir posté, en 2016, la photo d’un gant tombé à côté des fameuses lettres « src usa », à même le goudron. (…) Autant de preuves, pensent-ils, quitte à tomber dans une erreur de raisonnement que Gérald Bronner appelle, dans La Démocratie des crédules (PUF, 2013), la « négligence de la taille de l’échantillon ». En l’occurrence, ces coïncidences isolées sont très peu significatives une fois rapportées aux quantités astronomiques étudiées : 460 000 signalements d’enfants disparus ont lieu chaque année aux Etats-Unis, et pas moins de 18 millions de produits commerciaux différents sont répertoriés sur Wayfair. Les discussions en ligne se font en outre sur la base d’infox. Comme une publicité faussement attribuée à Wayfair, mais en réalité tournée en 2018 pour FedEx ; la rumeur non fondée de la démission du PDG de l’entreprise ; ou encore les liens allégués entre Ghislaine Maxwell, la confidente du milliardaire pédocriminel Jeffrey Epstein, et un homme présenté – à tort – comme le directeur des opérateurs de Wayfair. Autant de raisons pour lesquelles cette théorie du complot laisse les experts dubitatifs. Tristan Mendès France évoque ainsi une « bourrasque délirante ». Le site de vérification américain Snopes juge l’idée même « absurde » : « Est-ce qu’une grande entreprise utiliserait vraiment son site officiel pour permettre à des gens d’acheter des enfants en ligne ? »(…) M. Mendès France rappelle le cas de l’intox du « Pizzagate ». En 2016, une rumeur conspirationniste accusant une pizzeria de Washington d’héberger des orgies pédophiles pour élus démocrates avait conduit un internaute à faire irruption dans les lieux, armé d’un fusil d’assaut. « Avec le Wayfairgate, on a un vrai phénomène de foule assez malsain. L’inquiétude est sur le volume. On n’est pas à l’abri d’un dérapage de ce genre », prévient l’expert des communautés en ligne. Pourtant, au-delà des outrances sur Wayfair, ces théories mettent le doigt sur un problème bien réel : le moteur de recherche russe Yandex renvoie dans ses résultats vers du contenu illégal, davantage que Google ou DuckDuckGo, plus regardants sur la question. A partir de la recherche « src usa », Le Monde a ainsi pu tomber en quelques clics sur des photos de mineures, certes vêtues, mais associées à des mots-clés pédopornographiques. Celles-ci ont depuis été supprimées. « Il semble que cela soit le résultat de ce qu’on appelle du Google bombing, un problème qui affecte tous les moteurs de recherche de temps à autre, et contre quoi nous nous battons depuis longtemps », explique au Monde l’entreprise russe, qui a depuis fait le ménage. L’IWF confirme que « src usa » ne fait pas partie des codes pédophiles que la fondation a identifiés et qu’elle traque. Autrement dit, en cliquant sur les contenus jugés suspects, les enquêteurs amateurs du Wayfairgate auraient conditionné Yandex à leur renvoyer des images de jeunes filles, assure le moteur russe. Pour autant, cela n’explique ni la présence de mots-clés pédophiles, ni celle en accès libre de contenus ambigus, voire ouvertement pédopornographiques, associés à des recherches voisines. Cette fois, QAnon n’y est peut-être pour rien. En janvier 2020, des experts alertaient déjà sur la prolifération de contenus sexuels illicites sur le moteur de recherche russe. William Audureau

La scène est irréaliste, même à l’échelle des fréquents dérapages à l’antenne de « Touche pas à mon poste » (TPMP). Jeudi 9 mars, Gérard Fauré, qui se présente comme « l’ancien dealer du Tout-Paris », est l’un des invités de Cyril Hanouna pour discuter de l’affaire Pierre Palmade. Au terme d’une tirade durant laquelle il accuse le Vatican d’être au cœur du trafic mondial de cocaïne, M. Fauré est pressé de revenir au sujet pour lequel il a été invité : la consommation de drogue de l’humoriste, impliqué dans un très grave accident de la circulation.« Il est pas très net, j’affirme rien, mais y avait peut-être une histoire d’adrénochrome dans l’histoire (…) C’est la vérité, réveillez-vous, bon dieu », s’emporte M. Fauré. Brouhaha immédiat sur le plateau : qu’est-ce que l’adrénochrome ? La chroniqueuse de l’émission Myriam Palomba se fend d’une explication : « Plein de stars utiliseraient les sacrifices d’enfants pour boire leur sang afin d’avoir la jeunesse éternelle. » L’adrénochrome, une molécule qui serait contenue dans le sang des très jeunes enfants, aurait des propriétés miraculeuses.Sauf que tout est faux. L’adrénochrome est bien une molécule proche de l’adrénaline, mais elle n’a aucun effet psychotrope, aucune propriété médicinale, et peut être aisément synthétisée. Mais depuis plusieurs années, une mythologie s’est développée autour de cette substance anodine, qui voudrait qu’elle soit produite en quantité et en bonne qualité par le corps des enfants lorsqu’ils sont torturés, voire qu’elle ne puisse être « récoltée » que tant que le sujet est vivant. (…) Cette théorie complotiste a notamment été popularisée au sein du mouvement QAnon, aux Etats-Unis, dont certains militants accusaient Hillary Clinton, le Parti démocrate et des stars américaines d’avoir mis en place des « fermes » secrètes à adrénochrome, dans lesquelles des enfants étaient torturés puis exécutés pour récolter ce composé. Ces théories semblent être inspirées du roman de Hunter S. Thompson Las Vegas parano, porté à l’écran en 1998 par Terry Gilliam – les deux œuvres mentionnent cette molécule et lui prêtent de fantasques propriétés hallucinogènes. Mais elles se calquent surtout sur l’un des principaux mythes fondateurs de l’antisémitisme en Occident, celui du meurtre rituel d’enfants, mythe dont certains chercheurs font remonter l’origine à la Rome antique et dont l’existence est bien documentée dans l’Angleterre du Moyen Age avant d’essaimer dans l’ensemble de l’Europe. Cette théorie du complot veut que les juifs doivent procéder à des sacrifices rituels d’enfants chrétiens, souvent dans le but de boire leur sang, dans une inversion du rite chrétien consistant pour le prêtre à boire du vin représentant le sang du Christ Sur le plateau de « TPMP », les accusations de M. Fauré ont été accueillies avec une certaine bienveillance. Tout en affirmant que rien n’est prouvé, M. Hanouna et ses chroniqueurs assurent que « c’est quelque chose qui n’est pas totalement délirant » (Myriam Palomba), ou qu’il y a « énormément de gens sur les réseaux [sociaux] qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel » (Cyril Hanouna). M. Fauré assure ensuite, sans preuve, avoir connaissance d’un dossier judiciaire concernant une femme ayant voulu vendre son enfant à une « ferme » d’adrénochrome, puis affirme que des enfants « partent en Ukraine, il y a des Roumains qui viennent les kidnapper ». Sa tirade n’est interrompue par M. Hanouna que lorsqu’il évoque le nom d’Emmanuel Macron, déclenchant un brouhaha sur le plateau, avant que M. Hanouna mette fin à l’émission du jour. Le passage de l’émission, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a provoqué de vives réactions. « Nous avons été saisis, nous allons donc examiner la séquence et apprécier la suite à lui réserver », a dit l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) à l’Agence France-Presse, vendredi, sans préciser de qui émanaient ces saisines. Une demi-heure après la fin de « TPMP », l’émission publiait un message sur Twitter assurant que les déclarations de M. Fauré « n’engagent que lui. Nous condamnons les propos tenus par notre invité à l’antenne ». En France, un média est juridiquement responsable des propos qu’il diffuse, y compris prononcés par un invité ou une personne interviewée. Damien Leloup

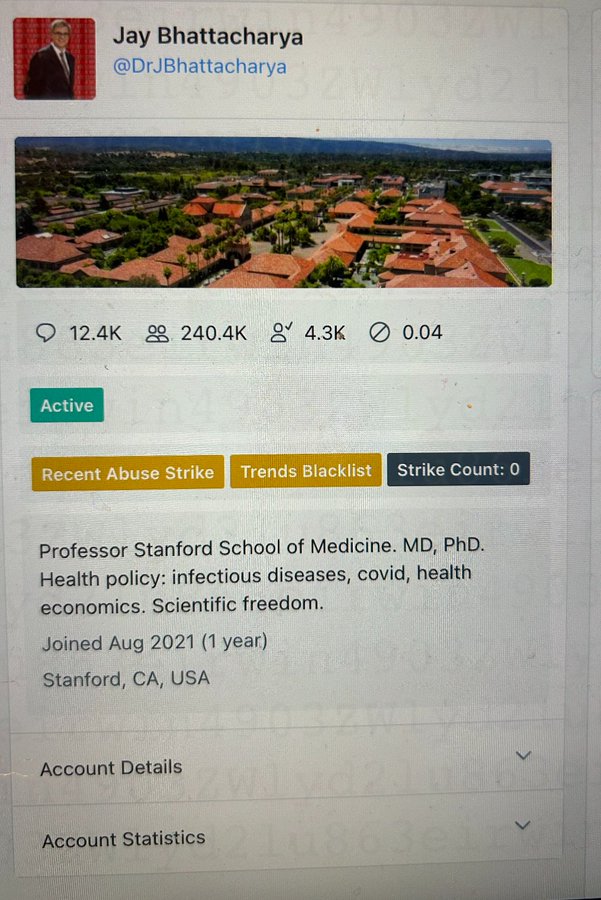

Que ce soit dans sa fiche technique ou dans ses dialogues, Sound of Freedom assume une approche pieuse : il s’agit de sauver les enfants de Dieu. Jim Caviezel, l’acteur principal, est connu pour sa foi exaltée. « Je n’ai pas joué Jésus-Christ, c’est Jésus-Christ qui jouait à travers moi », expliquait-il récemment à propos de La Passion du Christ. Tourné en 2018, il devait être distribué par 20th Century Fox, avant que celui-ci ne soit racheté par Disney, qui a annulé sa sortie, relate Variety, qui rappelle que les productions zélotes sont marginalisées par l’industrie américaine. (…) Finalement, le film est aujourd’hui distribué par Angel Studios, une jeune maison de production indépendante spécialisée dans les contenus d’inspiration chrétienne, comme The Chosen, série sur la vie de Jésus-Christ, ou His Only Son, long-métrage de David Helling sur l’épisode biblique du sacrifice d’Isaac par Abraham. La pédocriminalité organisée est une sinistre réalité : la base de données d’Interpol recense 14 500 pédocriminels et 32 700 victimes mineures d’exploitation sexuelle à travers soixante-huit pays. Le combat contre la pédophilie est aussi une obsession conspirationniste. Depuis 2020, les QAnon, adeptes de « Q », prétendu agent secret et allié mystique de Donald Trump, ont ainsi adhéré à plusieurs rumeurs aussi macabres que grotesques, comme celle d’un tunnel sous New York abritant des dizaines de milliers d’enfants capturés ; de fournitures d’ameublement servant de supposés noms de code à des mineurs vendus sur Internet ; ou encore d’élites pédosatanistes s’abreuvant du sang d’enfants pour concocter de l’adrénochrome, substance qui permettrait de rajeunir. Le fondateur d’OUR, Tim Ballard, dont l’histoire a inspiré le film, a pris des distances mesurées vis-à-vis de ces mythes. « Certaines de ces théories ont permis aux gens d’ouvrir leurs yeux, expliquait-il en 2020 au New York Times. Maintenant, c’est notre travail d’occuper le terrain avec de la vraie information, pour que les faits puissent être partagés. » L’acteur Jim Caviezel est, lui, un ardent complotiste, qui adhère à une représentation du monde héritée de la littérature conspirationniste antisémite. S’il loue Jésus, « qui était juif », il estime que Joe Biden est aux mains de « marionnettistes », en l’occurrence les « banques centrales » : il s’agit là d’un vieux trope complotiste visant la dynastie Rothschild. Surtout, il a profité de la promotion du film sur des médias pro-Trump pour accuser les agences de renseignement américaines de couvrir les réseaux pédophiles, évoquer des « îles Epstein » cachées et reprendre le mythe de l’adrénochrome, qu’il avait déjà abordé en 2021 lors d’un meeting de conspirationnistes QAnon à Tulsa, dans l’Oklahoma. Il avait alors dénoncé « la plus grande horreur qu’[il] connaisse, même s’[il] ne l’[a] jamais vue de [ses] yeux » Alors que Sound of Freedom n’a pas encore de date de sortie annoncée en France, il ne circule pour l’instant que sous forme de versions pirates, en anglais et en espagnol non sous-titrés, souvent avec un son de mauvaise qualité. De fait, peu de Français ont pu le voir et se faire une idée par eux-mêmes. Dans la sphère complotiste, ils sont nombreux à imaginer qu’il confirme certaines des thèses de QAnon et aborde, par exemple, des « îles pédocriminelles » tenues par des puissants. Sur les réseaux sociaux, certains interprètent également sa non-distribution en France comme le signe qu’il « dérange en haut lieu » et même « inquiète les élites pédocriminelles ». D’autres profitent de sa forte visibilité pour relancer certaines accusations diffamatoires coutumières des sphères trumpistes, par exemple en prêtant à Joe Biden des penchants pour les mineures. Certains comptes de désinformation prorusse accusent même le président américain d’être un « intermédiaire » dans un réseau international de traite d’enfants, ou suggèrent que Mel Gibson, qui a participé à la promotion du film, a fourni des informations ayant permis de démanteler des réseaux pédophiles en Ukraine. Pris dans la caisse de résonance des réseaux sociaux, le « son de la liberté » a le bruit de la confusion. William Audureau

Le mythe sur l’adrénochrome se fonde sur les milliers de disparitions d’enfants chaque année : les complotistes expliquent que s’ils ne reviennent jamais, c’est parce que ces enfants sont enlevés, torturés puis tués dans des rites sataniques. Selon eux, la torture déclencherait du stress, et donc de l’adrénaline chez les enfants, entraînant une production d’adrénochrome, une molécule issue de l’oxydation de l’adrénaline. La substance serait prélevée dans le sang des enfants, dans leur cerveau (ou d’autres parties du corps, selon les versions). Cette « drogue », la « plus puissante du monde » serait vendue à prix d’or aux puissants. Un « pur mythe », fustige le médecin Bernard Basset, président de l’association Addictions France. « La consommation d’adrénochrome a des fins psychoactives (consommation de produits addictifs) est un pur mythe. » Une autre théorie relevée par Conspiracy Watch affirme que cette drogue serait recherchée pour ses vertus régénératrices. L’adrénochrome existe bel et bien, mais ce n’est qu’une molécule produite naturellement, effectivement par oxydation de l’adrénaline. Il ne s’agit en aucun cas d’une drogue. (…) Dans le film Las Vegas Parano, on peut voir Raoul, personnage interprété par Johnny Depp, consommer de l’adrénochrome. Son avocat, joué par Benicio del Toro, l’incite à en prendre, car cette drogue « fait passer de la mescaline pure pour de la bière au gingembre ». Dans le roman de Hunter S. Thompson, dont le film est adapté, la scène sur l’adrénochrome est plus longue : Raoul explique que les « glandes d’adrénaline » doivent provenir d’un « corps humain vivant », et que « ça ne fonctionne pas si c’est un extrait d’un cadavre. » Son avocat lui répond alors qu’il l’a obtenu « d’un de ces satanistes fous », qui a été « pincé pour pédophilie ». Cet extrait de roman ressemble en tout point à la théorie relayée par Gérard Fauré, que beaucoup de complotistes – et de simples internautes – semblent prendre au sérieux. Dans les commentaires de la version DVD, le réalisateur Terry Gilliam explique pourtant que Hunter S. Thompson lui avait dit que tous les détails sur l’adrénochrome étaient pure fiction. « Ça réactive tout un imaginaire qui remonte au Moyen Âge, sur le sacrifice d’enfants par des gens qui vouent un culte à Satan », observe Laurent Cordonier, chercheur à la Fondation Descartes, spécialiste du complotisme. « Ce mythe est un recyclage moderne de mythes anciens selon lesquels la consommation du corps humain ou de ces produits serait bénéfique, surtout si ces produits proviennent de victimes innocentes, comme les enfants ou les vierges », confirme le Dr Basset. (…) Cette théorie du complot est revenue à la mode avec le mouvement complotiste QAnon, aux États-Unis. « Ils cultivent la thèse des puissants pédo-satanistes, dont les démocrates seraient aujourd’hui les représentants. Et en particulier le couple Clinton, qui élèverait des gamins pour leurs désirs sexuels, rappelle Laurent Cordonier. Cela nous paraît très exotique en tant que Français, mais les États-Unis sont un pays très religieux, une partie de la population croit en Dieu et au diable, pas seulement dans une représentation métaphorique. »Selon le chercheur, les propos de Gérard Fauré révèlent aussi la fonction politique des théories du complot : « C’est un élément de mobilisation. Quand on y croit, ça suscite l’indignation. Au point de prendre les armes. » Et pour qu’une théorie du complot devienne virale, « il faut prendre des sujets révoltants », comme la pédophilie, la torture de bébés. Toutefois, « il ne faut pas exagérer la proportion de gens qui y croient », estime Laurent Cordonier : « Certains les relaient sans les prendre au premier degré. » Anissa Hammadi

The Utah press have been cheerleaders for OUR. It’s a good story. It’s sexy: ‘We’ve got this paramilitary group in Utah that goes to other countries and frees child sex slaves, they come swooping in with local law enforcement, arrest these bad guys.’ Kenneth Lynn Packer

With or without Wayfair, child trafficking is real and happening!!! The children need us. Tim Ballard

Reports of child abuse cases are millions higher this year than they were last year. This is not a small thing or a conspiracy theory, this is the fastest growing criminal enterprise in the world. Tim Ballard

Some of these theories have allowed people to open their eyes. Tim Ballard

There are conspiracy theories on every topic … We have hundreds of thousands of supporters. We can’t control what they say or do. Tim Ballard

IJM’s operations have attracted some controversy – as, for example, in Cambodia, where « rescued » women used bedsheets to climb out of the window and escape from where they were taken and return to the brothels from which they had been « liberated », and also in India, where local sex workers threw rocks at their would-be liberators. in Thailand, local activists were so offended by the organization’s standard practice of of breaking down doors to brothels regardless of the age or the willingness of the occupants that they collaborated to shut down its principal office in the Northern region of the country. Elizabeth Bernstein

Une couche de déni plausible recouvre un film qui prend soin d’être la version la plus anodine de lui-même, tout en donnant aux connaisseurs juste assez d’éléments pour s’y accrocher. Les trafiquants sont des étrangers anonymes, mentionnés comme « rebelles » dans un conflit régional non spécifié, sans lien avec la prétendue famille du crime Clinton, bien qu’un carton de titre à la fin désigne l’Amérique comme une plaque tournante pour le « business de 150 milliards de dollars » de l’exploitation. La dimension religieuse s’étend rarement au-delà d’un sous-entendu de crainte de Dieu, plus perceptible dans des archétypes tels que le pécheur réformé sur le droit chemin. (L’acteur suprême Bill Camp joue le rôle de « Vampiro », un ancien narco qui a abandonné son mode de vie prodigue après avoir forniqué avec une adolescente de 14 ans alors qu’il était sous l’emprise de la cocaïne). Le trafic n’obéit à aucune motivation plus élaborée que le service de riches prédateurs, éludant toute discussion sur le marché noir des parties du corps et la précieuse substance biochimique organique de l’adrénochrome récoltée comme une clé satanique de la vie éternelle. La première règle de QAnon : on ne parle pas de QAnon là où les normaux peuvent nous entendre. Caviezel a gardé cela pour ses apparitions médiatiques promotionnelles, comme lors d’un récent passage à l’émission War Room de Steve Bannon sur la chaîne de streaming Lindell TV du propriétaire de MyPillow, Mike Lindell. Au cours de leur entretien, il a fait part de la gravité de la situation en expliquant qu’un vendeur entreprenant devrait déplacer 1 000 barils de pétrole pour correspondre à la somme qu’il obtiendrait pour remplir un baril avec les cadavres d’innocents récupérés. Ailleurs, il a répété des mensonges sur Pizzagate et d’autres cellules souterraines subsistant grâce au sang humain, tout cela renvoyant à un fondement de la pensée conspiratrice ciblant les communautés juives et transgenres. Ces souches plus piquantes d’alarmisme sont absentes du texte lui-même, mais elles se cachent dans l’ombre autour d’un film extérieurement suffisamment insensé pour attirer les persuadables; le décevant et peu juteux Sound of Freedom prétend être un vrai film, comme un «centre de crise de grossesse» se faisant passer pour une véritable clinique de santé. (Notre héros Ballard, soit dit en passant, a ensuite fondé l’équipe de sauvetage paramilitaire Operation Underground Railroad, un groupe critiqué comme « arrogant, contraire à l’éthique et illégal » par les autorités. Mais bien sûr, c’est ce qu’ils diraient. Ils sont tous dans le coup, ça remonte jusqu’au sommet, etc.) Ceux qui espèrent quelques rires détachés de l’illusion profonde qui se faufile sur le radar grand public seront ennuyés par le visage impassible enfilé pendant toute la durée de l’exécution – jusqu’à ce que, c’est-à-dire qu’un petit compteur dans le coin du générique avertisse d’un « message spécial » dans deux minutes. Après avoir abandonné son personnage, Caviezel lui-même semble dire que même si nous nous sentons effrayés ou attristés, il aimerait que tout le monde reparte avec un message d’espoir pour l’avenir. Juste après avoir établi qu’il n’est pas le centre de l’attention ici, il trahit un évident complexe messianique en annonçant que son film pourrait très bien être le plus important jamais réalisé, allant jusqu’à le comparer à La Case de l’oncle Tom dans sa campagne pour faire briller un lumière sur l’esclavage du XXIe siècle. Tout ça, c’est pour les enfants, nous dit-on, puisqu’ils sont si vulnérables, n’est-ce pas ? Pour la première fois, une fondation égoïste se pointe dans les fissures du service noble, le seul battement honnête dans un prétendu exposé de faits scandaleux. Tout à coup, ce piège de mensonges sauvages commence à avoir un sens, son idéologie dispersée s’alignant sur le principe organisateur de l’influence thésaurisée. Et juste au bon moment, comme dans une affirmation divine, un code QR apparaît à l’écran avec un lien vers un site qui met les clients à deux clics de l’achat de 75 $ de billets supplémentaires pour le film qu’ils viennent de voir. Bien que nous soyons pas tous d’accord sur qui sont les coupables et les causes, tout le monde s’accorde à dire que la traite des enfants est indéfendable, une question aussi controversée que le troisème rail électrifié du métro qui rend également le sujet aussi efficace qu’un gourdin. Le dernier mot de Caviezel cristallise en double les enjeux pourtant nébuleux : si tu n’es pas avec nous, tu es avec eux, quels qu’ils soient. The Guardian

Le film Sound of Freedom … est inspiré de l’histoire vraie de Tim Ballard, agent du DHS qui a fondé « Operation Underground Railroad » pour lutter contre le trafic d’enfants, mais il n’a jamais fait les actions montrées dans le film. (…) le film décrit des réseaux de trafiquants classiques, déjà connus et combattus par les forces de l’ordre à travers le monde. En l’occurrence des réseaux mafieux colombiens. déjà connue par les services qui luttent activement contre ces réseaux. Mafia colombienne ou mexicaine aux USA, mafia albanophone en Europe, mafia russe… Le problème, c’est que ce film remporte un succès énorme en étant porté par les théories du complot les plus débiles du monde, comme celles des extrémistes QAnon aux Etats-Unis, un mouvement d’extrême droite communautaire et sectaire qui regroupe des millions d’adeptes. L’acteur de Sound Of Freedom, Jim Caviezel, un croyant illuminé qui dit avoir eu des révélations divines pendant le film La Passion du Christ, a dénoncé les réseaux « d’adrénochrome », l’énergie vitale des enfants torturés qui serait consommé par les élites. Tim Ballard, dont est inspiré l’histoire du film Sound of Freedom, n’est pas aussi fou que ça. Mais il ne condamne pas ces théories, disant que cela peut quand même faire prendre conscience du problème des trafics d’enfants, et que le tri du vrai du faux se ferait plus tard. Cependant, l’organisation Operation Underground Railroad créé par Tim Ballard agit en dehors de toute juridiction et se fait beaucoup d’argent en filmant ses exploits. Elle est critiquée pour faire du sensationnalisme, des exagérations, mises en scène… L’organisation de Tim Ballard est d’ailleurs sévèrement critiquée par certains experts de la lutte contre le trafic d’êtres humains. Anne Gallagher juge l’organisation « arrogante, non éthique et illégale », avec un manque de connaissance de ces réseaux. Une ancienne membre de l’organisation de Tim Ballard a même écrit une tribune dans Slate pour raconter son regret d’avoir participé à une opération de « sauvetage d’enfants » qui ont été traumatisés par l’opération et n’ont pas été suivis après le sauvetage. A noter que Tim Ballard aussi est un croyant qui dit avoir été appelé par Dieu pour cette mission de sauver des enfants. Il est mormon, un sous-courant intégriste du christianisme qui pense que Jésus est venu aux Etats-Unis après sa résurrection. Bref, je ne vais pas juger de leurs intentions, mais ce que l’on peut constater, c’est que le sujet des réseaux pédophiles, fictifs ou non, est aussi un business qui rapporte. Ballard se fait des millions de $ avec ses docus chocs de sauvetage, et le film caracole au box office. Bon je le répète parce que visiblement c’est pas clair pour les trolls débiles qui commencent à pulluler sous ce thread : LE FILM EN LUI MEME N’A RIEN DE COMPLOTISTE, c’est juste un film d’action américain typique à la Taken et LES RESEAUX PEDOPHILES EXISTENT oui merci on sait. Des gens me demandent aussi en commentaire pourquoi je « debunk » ce film alors que c’est juste un film. Alors c’est très simple : parce que beaucoup de gens croient que c’est un documentaire, et élaborent des théories dans le monde réel à partir de ce film de fiction. Précision : Je n’ai aucune intention de minimiser la lutte contre les réseaux pédophiles. Mais il y a des services nationaux et internationaux spécialisés pour s’y attaquer. Il semble mal avisé de se laisser séduire par des milices de justiciers qui font du business sur ce sujet. DeBunkerEtoiles

Les accusations selon lesquelles les Juifs utiliseraient le sang d’enfants chrétiens pour fabriquer la matsa pour la Pâque ont une longue et épouvantable histoire. Un cas célèbre, survenu en 1475, en est un exemple horrible. Simon, âgé de deux ans, a disparu de la ville italienne de Trente et la communauté juive locale a été rassemblée et brûlée sur le bûcher après avoir été forcée d’avouer sous la torture que le garçon avait été sacrifié et que son sang avait été utilisé pour faire de la matzah. De nombreux pogroms de ce type en Europe ont été déclenchés par des accusations de kidnapping d’enfants chrétiens par des Juifs, et la machine de propagande nazie des années 1930 a fréquemment utilisé le motif de la « diffamation du sang ». Aujourd’hui, les adeptes de QAnon régurgitent ce baratin, à la différence que « l’extraction de l’adrénochrome » pour ses effets rajeunissants et psychédéliques est désormais décrite comme le motif de l’enlèvement d’enfants. L’adrénochrome, qui n’a aucun effet rajeunissant et des propriétés psychédéliques très discutables, serait depuis longtemps tombé dans l’oubli s’il n’avait pas été rajeuni par les sornettes de QAnon. Et ce ne sont pas seulement des balivernes innocentes qui sont répandues, comme en témoigne l’homme qui a avalé la théorie de l’adrénochrome sans broncher et a tenté de libérer des enfants qu’il croyait gardés captifs dans une pizzeria de Washington par Hillary Clinton. Il a brandi un fusil et un pistolet alors qu’il « enquêtait sur le crime », menaçant les clients et les employés. Il a ensuite été arrêté et condamné à quatre ans et demi de prison. Revenons maintenant à l’affirmation de Thompson selon laquelle le corps humain est la seule source d’adrénochrome, ce qui semble être à l’origine de toute cette affaire sordide. Ce n’est pas le cas ! L’adrénochrome peut être facilement synthétisé et est disponible pour les chercheurs auprès des fournisseurs de produits chimiques. Pas besoin de sacrifices humains. Dr. Joe Schwarcz (McGill university, Montréal)

Le film Sound of freedom va-t-il relancer la haine qui ne meurt jamais ?

Devinez qui, inspiré par la référence d’un romancier américain …

Au traitement psychédélique de la schizophrénie par des psychiatres canadiens …

Et pour dénoncer un prétendu réseau pédophile mondial…

Qui revendrait de plus le sang des enfants enlevés …

A nos élites satanistes suceuses de sang à la recherche de la vie éternelle …

Pourrait, via la version christianisée de la fameuse trilogie de films d’action produite par Luc Besson « Taken » qui est en train de cartonner sur les écrans américains sous le titre de « Sound of freedom » …

Et sur une question aussi grave effectivement que celle du trafic d’être humains et encore plus, avec la pédophilie, du trafic d’enfants …

Relancer la haine qui ne meurt jamais …

En réinventant et recyclant…

A travers le thème du sang à la fois poison et remède …

Le motif antisémite multi-séculaire …

Du prétendu meurtre rituel d’enfants chrétiens par des Juifs ?

QAnon’s Adrenochrome Quackery

QAnon is a not-so-fringe, baseless theory that a government agent, “Q,” is a source of continuous information about “deep state” secrets such as the existence of a global cabal of pedophiles who thirst for the blood of children.

Joe Schwarcz PhD

10 Feb 2022

“There’s only one source for this stuff, the adrenalin glands from a living human body.” That bit of misinformation found in Hunter. S Thompson’s 1971 psychedelic classic, “Fear and Loathing in Las Vegas,” likely planted the seed that grew into one of the most outlandish and repugnant of all conspiracy theories. That would be the ludicrous QAnon claim that Hollywood celebrities and “liberal elite” politicians are kidnapping children to harvest their blood. QAnon is a not-so-fringe, baseless theory that a government agent, “Q,” is a source of continuous information about “deep state” secrets such as the existence of a global cabal of pedophiles who thirst for the blood of children. Why? The farcical QAnon rationale is that they are using the blood as a source of adrenochrome, a chemical that supposedly has psychedelic properties and also holds the promise of immortality.

How did Thompson come to involve adrenochrome in his story in the first place, describing it as “making pure mescaline seem like ginger beer?” Somewhere along the line he likely came across the work of Canadian psychiatrists Abram Hoffer and Humphry Osmond who in the 1950s had noted a similarity between the symptoms of schizophrenia and the effects of mescaline, a naturally occurring hallucinogen found in the peyote cactus.

Mescaline is not produced by the body, but the two scientists wondered if some substance with a similar molecular structure is produced under some circumstance, possibly causing schizophrenia. Since adrenaline shares a basic molecular structure with mescaline, it was a candidate for involvement. It was clear that adrenaline itself, the famous “flight of fight” hormone that is present in everyone’s bloodstream could not be the culprit, but perhaps some error in its metabolism could produce a mind-altering substance.

A literature search of the chemistry of adrenaline revealed that in the lab it can be oxidized to a compound called adrenochrome, with the “chrome” ending deriving from the Greek word for colour since adrenochrome has a dark violet hue. At this point, the psychiatrists in somewhat of a foolhardy fashion tested the effects of this chemical on themselves. Indeed, adrenochrome produced hallucinations!

Maybe, Hoffer and Osmond theorized, adrenaline is also oxidized in the body to adrenochrome, and due to some faulty biochemistry, the adrenochrome builds up and triggers schizophrenia. Since adrenaline is known to form in the body by the addition of a methyl group (a carbon atom with three hydrogens) to its precursor, noradrenaline, Dr. Hoffer postulated that the B vitamin, niacin, being a methyl acceptor, would stall this reaction. Furthermore, vitamin C, an antioxidant, might prevent adrenaline from being oxidized to adrenochrome. Thus was born the “Adrenochrome Hypothesis of Schizophrenia.”

Drs. Hoffer and Osmond reported successful treatment of schizophrenics with megadoses of niacin and vitamin C, but a number of follow-up studies by others failed to confirm any benefit. The Adrenochrome Hypothesis faded into the background, but the reputed hallucinogenic effect of adrenochrome probably stimulated Hunter Thompson to include the drug in his novel. Adrenochrome also made it into the 1998 movie version of the book, and then in 2017 starred in a totally forgettable film, “Adrenochrome,” in which a young American veteran confronts some psychos in California who are on a murderous spree to extract the psychedelic compound from their victim’s adrenal glands.

The stage was now set for QAnon’s perverse fabricated tale that a pedophile ring of Democratic politicians and Hollywood celebrities is engaged in satanic sacrifices culminating in slurping the blood of massacred children. To make matters worse, this crackpot lunacy has anti-Semitic overtones. Accusations that Jews use the blood of Christian children to make matzah for Passover have a long, appalling history. A famous case in 1475 is a horrific example. Two-year-old Simon disappeared from the Italian city of Trent and the local Jewish community was rounded up and burned at the stake after being forced to confess under torture that the boy had been sacrificed and his blood used to bake matzah.

Numerous such pogroms in Europe were sparked by accusations of Jews kidnapping Christian children and the Nazi propaganda machine in the 1930s frequently employed the “blood libel” motif. Now QAnon followers are regurgitating this claptrap, the difference being that the “extraction of adrenochrome” for its rejuvenating and psychedelic effects is now described as the motive for the kidnapping of children.

Adrenochrome, which has no rejuvenating effects, and very questionable psychedelic properties, would have long faded into obscurity had it not been rejuvenated by the QAnon twaddle. And it is not just innocent balderdash that is being spread, as exemplified by the man who swallowed the adrenochrome theory hook, line, and sinker and attempted to liberate children he believed were being kept captive in a Washington pizza parlor by Hillary Clinton. He brandished a rifle and a pistol as he “investigated the crime,” threatening customers and employees. He was subsequently arrested and sentenced to four and a half years in jail.

Now back to Thompson’s claim about the only source of adrenochrome being the human body, which seems to have started this whole sordid business. Not so! Adrenochrome can be readily synthesized and is available to researchers from chemical suppliers. No need for human sacrifice.

Voir aussi:

« Sound of Freedom », sorti le 4 juillet dernier aux Etats-Unis, exploite parfaitement les théories du complot, selon ses détracteurs

Victor Cousin

Le Parisien

10 juillet 2023

« Indiana Jones et le Cadran de la destinée » aurait-il trouvé un sérieux concurrent ? Le dernier opus du célèbre blockbuster américain avec Harrison Ford a été dépassé au box-office sur la journée de mardi par un film au budget près de 20 fois inférieur : « Sound of Freedom ». Si depuis « Indy » est repassé devant, ce long-métrage suscite la curiosité outre-Atlantique, notamment au sein de la complosphère. Explications.

Qu’est-ce que raconte le film ?

« Après avoir sauvé un jeune garçon d’impitoyables trafiquants d’enfants, un agent fédéral apprend que la sœur du garçon est toujours captive et décide de la sauver aussi. » Le synopsis du film est simple et efficace. Dans le détail, « Sound of Freedom » dit s’inspirer de l’histoire vraie de Tim Ballard, ancien agent de la sécurité intérieure des États-Unis, qui a fondé l’Operation Underground Railroad (O.U.R.), une organisation luttant contre le trafic sexuel d’enfants.

Tim Ballard est interprété par Jim Caviezel, star de la série Person Of Interest. À ses côtés, on retrouve Mira Sorvino, fille de l’acteur Paul Sorvino, ou encore Bill Camp, déjà vu dans « Le Jeu de la Dame » sur Netflix. Produit par Angel Studios, le film a failli ne jamais voir le jour. Avec un scénario écrit dès 2015, il devait sortir dès 2018 en Amérique Latine, avant que Disney soit accusé de vouloir mettre le film au placard. « Sound of Freedom » n’est sorti que le 4 juillet dernier aux États-Unis, financé par un autre producteur « Angel Studio ».

Pourquoi le film attire les complotistes ?

Le sujet principal du film, le trafic sexuel d’enfants, est évidemment lié à de grandes théories du complot où les élites mondiales dirigeraient le monde et auraient établi un grand réseau de trafic sexuel. « Sound of Freedom » refait également parler de l’adrénochrome, une supposée drogue issue du sang des enfants qui serait ponctionné lors de ce trafic.

Mais ce n’est pas simplement l’histoire du film qui attire les théories complotismes. Angel Studios est déjà connu pour ses productions très conservatrices, « The Chosen » sur la vie de Jésus et « His Only Son » sur l’histoire d’Abraham dans l’Ancien Testament. De même pour Jim Caviezel. L’acteur de 54 ans, connu pour ses positions complotistes, est déjà apparu dans des évènements QAnon, en évoquant la théorie de l’adrénochrome. « Si un enfant sait qu’il va mourir, son corps sécrétera cette adrénaline. (…) C’est la pire horreur que j’aie jamais vue », avait-il déclaré en 2021.

La rumeur d’une participation de Mel Gibson avait également mis la lumière sur le film avant sa sortie. C’est Tim Ballard lui-même qui avait évoqué le nom de la star américaine de 67 ans pour réaliser « Sound of Freedom » début juin. Une information démentie depuis par l’attaché de presse de Mel Gibson.

Que disent les critiques ?

Pour l’instant, une sortie du film n’est pas prévue en France, malgré les demandes de certaines personnes comme l’ancien animateur de télévision Karl Zéro, accusé de dérives complotistes. Il faut aller regarder du côté de la presse étrangère pour voir les premières critiques du film. Si Variety évoque un « thriller solide et convaincant » et voit le lien entre les théories du complot et le film comme un « non-sens », The Guardian est beaucoup plus sévère.

Pour le journal britannique, « Sound of Freedom » est un « thriller paranoïaque » qui cultive bien volontairement les théories du complot. Si The Guardian concède que le film trouve bien « un public important » grâce à un film qui « n’a rien d’insensé et suffisamment convaincant », les intentions derrière le film cachent « un véritable déni ». Selon le compte Twitter spécialisé en théorie du complot Debunker des Etoiles, le film « en lui-même n’a rien de complotiste », mais son utilisation en tant que tel est facile.

Les théories du complot sont toutes sous-entendues mais jamais clairement évoqués, ce qui rappelle évidemment la première règle de QAnon selon le quotidien britannique : « On ne parle pas de QAnon là où les gens normaux peuvent nous entendre. »Selon The Guardian, tout est même fait pendant le film pour rappeler l’idéologie complotisme : « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec eux ! »

Voir également:

Sound of Freedom », le film sur la lutte contre la pédocriminalité qui galvanise les sphères complotistes

Le long-métrage d’Alejandro Monteverde sur la traite sexuelle des enfants est la surprise estivale du box-office américain. Inspiré de faits réels, mais contesté par les spécialistes, il est brandi par des figures complotistes proches de QAnon comme la preuve de l’existence d’un réseau plus profond.

William Audureau

Le Monde

12 juillet 2023

Aux Etats-Unis, c’est le succès inattendu du début de l’été. Le 4 juillet, date de la fête nationale américaine, le thriller à petit budget Sound of Freedom (« son de la liberté »), d’Alejandro Monteverde, a rivalisé dans les salles avec le dernier blockbuster de Disney, Indiana Jones et le cadran de la destinée, de James Mangold. Avec 41 millions de dollars (37,25 millions d’euros) de recettes en une semaine, il se classait déjà à la 25e place du box-office de 2023.

Cette fiction peu riante − le film parle de la traite des enfants – est inspirée de faits réels et a bénéficié d’un bouche-à-oreille inespéré, entre autres grâce aux réseaux et aux médias proches de la droite trumpiste, qui ont fait de la lutte contre les réseaux pédophiles l’une de leur raison d’être – au risque de nuire au combat, ô combien nécessaire, contre la pédophilie.

Infiltration de réseaux pédophiles

Sound of Freedom raconte le combat de Timothy Ballard, un agent spécial américain qui, après avoir sauvé un jeune Mexicain d’un réseau de traite d’enfants, quitte ses fonctions pour tenter de retrouver et délivrer la sœur de ce dernier.

Tim Ballard, incarné à l’écran par Jim Caviezel (La Passion du Christ, Person of Interest), est un militant des droits humains connu pour avoir fondé en 2013 OUR (pour Operation Underground Railroad, « opération “chemin de fer clandestin” »), un organisme à but non lucratif spécialisé dans l’infiltration de réseaux pédophiles en Amérique latine et aux Caraïbes. Le film, qui n’est pas un documentaire mais une fiction, raconte de façon romancée sa première opération, son infiltration de la mafia colombienne, en 2013.

L’organisation OUR est très populaire auprès de la droite conservatrice américaine, et le documentaire autoproduit par Tim Ballard, Opération Toussaint (2020), est distribué et promu en France par l’animateur Karl Zéro, très engagé dans la lutte contre la pédophilie. Pour autant, elle ne fait pas l’unanimité. Plusieurs enquêtes de presse ont épinglé la manière dont les opérations d’OUR sont mises en scène de manière flatteuse – l’organisme ayant même « une longue histoire d’assertions mensongères », selon Vice. Ces méthodes de justiciers alternant infiltration sous couvert et intervention musclée sont jugées parfois brusques et approximatives, voire d’« un amateurisme perturbant ».

« Le problème est que c’est très risqué pour les victimes », alertait en 2016 Anne Gallagher, fondatrice à l’ONU du Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes. Elle regrette surtout que leurs interventions spectaculaires, filmées en caméra cachée, ne s’accompagnent d’aucun suivi des victimes : « Ils entrent et ils repartent. Ils n’ont aucun moyen de suivre les victimes, aucun moyen d’évaluer l’impact de ce qu’ils font. »

Film promu par l’extrême droite et la complosphère

La critique a reconnu les qualités de thriller du long-métrage, mais c’est surtout la droite conservatrice et l’extrême droite conspirationniste qui l’ont le plus mis en avant. Il a ainsi eu, à plusieurs reprises et en amont de sa sortie, les honneurs de Real America’s Voice, chaîne de télévision en ligne trumpiste. En France, il a d’abord été évoqué par des sites situés très à droite de l’échiquier politique, souvent poreux aux récits paranoïaques, comme la radio conservatrice Sud Radio, le site France-Soir et le site « gilet jaune » Le Média en 4-4-2.

« Le succès du film est la preuve que les peuples n’ont plus besoin des médias mainstream pour qu’une production puisse atteindre le sommet du box-office », se félicite l’animateur de ce dernier. Dans une critique très remarquée, Rolling Stones a, au contraire, qualifié Sound of Freedom de « film de super-héros pour papas avec un ver dans le cerveau », conçu pour interpeller « le boomer accro aux théories du complot ».

Production au fond religieux

Que ce soit dans sa fiche technique ou dans ses dialogues, Sound of Freedom assume une approche pieuse : il s’agit de sauver les enfants de Dieu. Jim Caviezel, l’acteur principal, est connu pour sa foi exaltée. « Je n’ai pas joué Jésus-Christ, c’est Jésus-Christ qui jouait à travers moi », expliquait-il récemment à propos de La Passion du Christ.

Tourné en 2018, il devait être distribué par 20th Century Fox, avant que celui-ci ne soit racheté par Disney, qui a annulé sa sortie, relate Variety, qui rappelle que les productions zélotes sont marginalisées par l’industrie américaine. « Hollywood n’a jamais voulu que ce film sorte. Hollywood ne veut pas parler de la crise de la pédophilie dans ce pays », s’est offusqué l’ancien conseiller de Donald Trump et grand stratège de l’extrême droite anglophone Steve Bannon, sur Real America’s Voice.

Finalement, le film est aujourd’hui distribué par Angel Studios, une jeune maison de production indépendante spécialisée dans les contenus d’inspiration chrétienne, comme The Chosen, série sur la vie de Jésus-Christ, ou His Only Son, long-métrage de David Helling sur l’épisode biblique du sacrifice d’Isaac par Abraham.

Contexte d’appropriation de la lutte contre la pédophilie

La pédocriminalité organisée est une sinistre réalité : la base de données d’Interpol recense 14 500 pédocriminels et 32 700 victimes mineures d’exploitation sexuelle à travers soixante-huit pays. Le combat contre la pédophilie est aussi une obsession conspirationniste. Depuis 2020, les QAnon, adeptes de « Q », prétendu agent secret et allié mystique de Donald Trump, ont ainsi adhéré à plusieurs rumeurs aussi macabres que grotesques, comme celle d’un tunnel sous New York abritant des dizaines de milliers d’enfants capturés ; de fournitures d’ameublement servant de supposés noms de code à des mineurs vendus sur Internet ; ou encore d’élites pédosatanistes s’abreuvant du sang d’enfants pour concocter de l’adrénochrome, substance qui permettrait de rajeunir.

Le fondateur d’OUR, Tim Ballard, dont l’histoire a inspiré le film, a pris des distances mesurées vis-à-vis de ces mythes. « Certaines de ces théories ont permis aux gens d’ouvrir leurs yeux, expliquait-il en 2020 au New York Times. Maintenant, c’est notre travail d’occuper le terrain avec de la vraie information, pour que les faits puissent être partagés. »

L’acteur Jim Caviezel est, lui, un ardent complotiste, qui adhère à une représentation du monde héritée de la littérature conspirationniste antisémite. S’il loue Jésus, « qui était juif », il estime que Joe Biden est aux mains de « marionnettistes », en l’occurrence les « banques centrales » : il s’agit là d’un vieux trope complotiste visant la dynastie Rothschild. Surtout, il a profité de la promotion du film sur des médias pro-Trump pour accuser les agences de renseignement américaines de couvrir les réseaux pédophiles, évoquer des « îles Epstein » cachées et reprendre le mythe de l’adrénochrome, qu’il avait déjà abordé en 2021 lors d’un meeting de conspirationnistes QAnon à Tulsa, dans l’Oklahoma. Il avait alors dénoncé « la plus grande horreur qu’[il] connaisse, même s’[il] ne l’[a] jamais vue de [ses] yeux ».

Confusion chez les internautes

Alors que Sound of Freedom n’a pas encore de date de sortie annoncée en France, il ne circule pour l’instant que sous forme de versions pirates, en anglais et en espagnol non sous-titrés, souvent avec un son de mauvaise qualité. De fait, peu de Français ont pu le voir et se faire une idée par eux-mêmes. Dans la sphère complotiste, ils sont nombreux à imaginer qu’il confirme certaines des thèses de QAnon et aborde, par exemple, des « îles pédocriminelles » tenues par des puissants.

Sur les réseaux sociaux, certains interprètent également sa non-distribution en France comme le signe qu’il « dérange en haut lieu » et même « inquiète les élites pédocriminelles ». D’autres profitent de sa forte visibilité pour relancer certaines accusations diffamatoires coutumières des sphères trumpistes, par exemple en prêtant à Joe Biden des penchants pour les mineures. Certains comptes de désinformation prorusse accusent même le président américain d’être un « intermédiaire » dans un réseau international de traite d’enfants, ou suggèrent que Mel Gibson, qui a participé à la promotion du film, a fourni des informations ayant permis de démanteler des réseaux pédophiles en Ukraine. Pris dans la caisse de résonance des réseaux sociaux, le « son de la liberté » a le bruit de la confusion.

Voir de même:

Qu’est-ce que l’adrénochrome, cette supposée drogue qui excite les complotistes ?

L’ancien trafiquant de cocaïne Gérard Fauré a provoqué un tollé jeudi soir en affirmant dans l’émission TPMP que Pierre Palmade ou encore Céline Dion consommaient de l’adrénochrome, une « drogue » prélevée dans le sang des enfants. Une théorie fantaisiste, mais tenace sur les réseaux sociaux.

L’adrénochrome n’est pas un médicament, on en trouve seulement des traces dans certaines gouttes ophtalmiques. Sa consommation a des fins addictives est un pur mythe. (Illustration) LP/Olivier ArandelAnissa Hammadi

Le Parisien

10 mars 2023

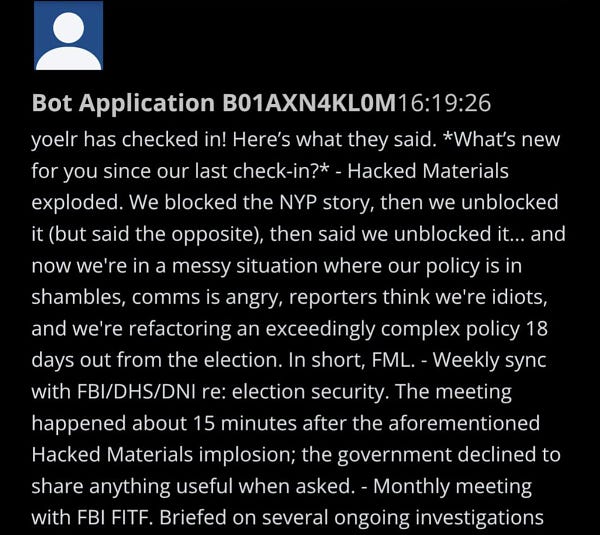

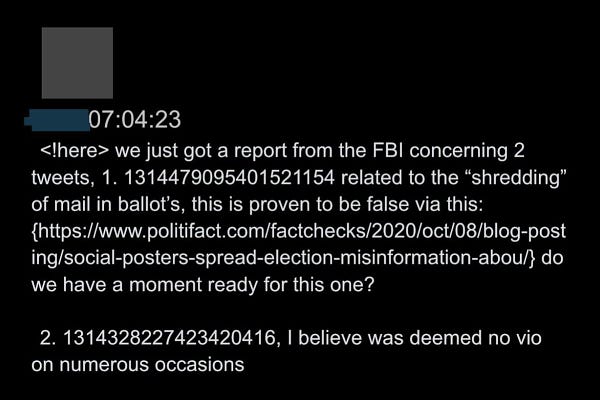

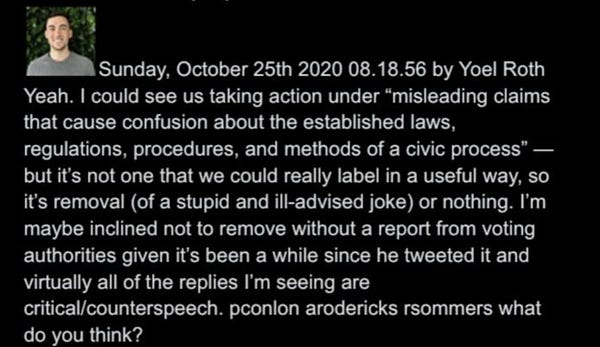

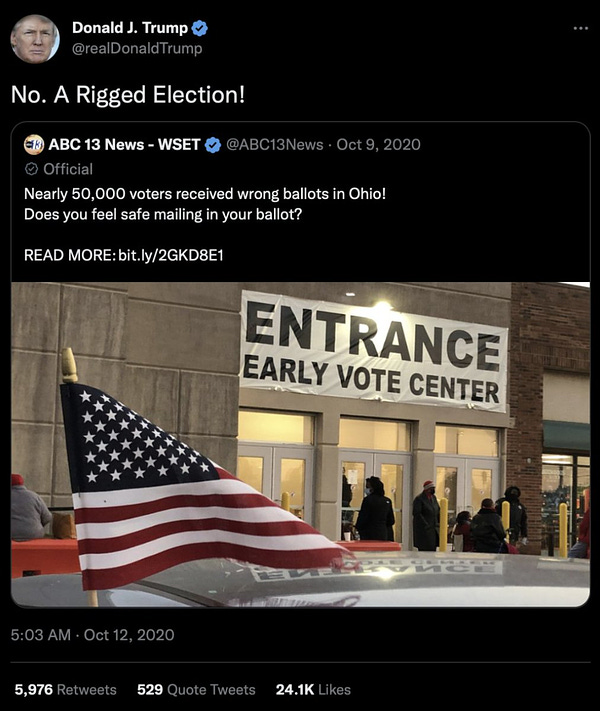

« L’adrénochrome c’est du sang d’enfants, qu’on prend sur des enfants de trois ans », expose à la télévision Gérard Fauré, ancien trafiquant de cocaïne, à une heure de grande écoute. « Et Gérard soulève un truc qui est réel, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent que ça existe », appuie l’animateur de l’émission, Cyril Hanouna.

L’auteur d’ouvrages complotistes suscite un début d’indignation sur le plateau lorsqu’il affirme que Pierre Palmade ou encore Céline Dion en seraient friands. Plus tard, l’émission TPMP s’excusera dans un tweet. Le mal est fait : jeudi soir, C8 a relayé l’une des théories complotistes les plus farfelues auprès de millions de téléspectateurs.

Quelle est cette théorie ?

Le mythe sur l’adrénochrome se fonde sur les milliers de disparitions d’enfants chaque année : les complotistes expliquent que s’ils ne reviennent jamais, c’est parce que ces enfants sont enlevés, torturés puis tués dans des rites sataniques. Selon eux, la torture déclencherait du stress, et donc de l’adrénaline chez les enfants, entraînant une production d’adrénochrome, une molécule issue de l’oxydation de l’adrénaline. La substance serait prélevée dans le sang des enfants, dans leur cerveau (ou d’autres parties du corps, selon les versions). Cette « drogue », la « plus puissante du monde » serait vendue à prix d’or aux puissants.

Un « pur mythe », fustige le médecin Bernard Basset, président de l’association Addictions France. « La consommation d’adrénochrome a des fins psychoactives (consommation de produits addictifs) est un pur mythe. » Une autre théorie relevée par Conspiracy Watch affirme que cette drogue serait recherchée pour ses vertus régénératrices.

L’adrénochrome existe bel et bien, mais ce n’est qu’une molécule produite naturellement, effectivement par oxydation de l’adrénaline. Il ne s’agit en aucun cas d’une drogue. « L’adrénochrome n’est pas un médicament, il ne possède pas d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché), et n’a donc pas d’utilisation médicale », insiste Bernard Basset.

On en trouve des traces dans certains collyres. Mais cette molécule n’est pas commercialisée en France, sous aucune forme. « Elle n’a pas d’effets hallucinogènes connus. Ses effets sur le corps humain dérivent du fait qu’elle est issue de l’adrénaline » : vasoconstriction, action sur le rythme cardiaque…

En réalité, l’adrénochrome n’a que peu d’intérêt pour la science. « Elle peut être produite très facilement puisque c’est une simple oxydation de l’adrénaline. Les laboratoires pourraient l’utiliser à des fins de recherche dans le cadre des expérimentations parfaitement encadrées par la loi concernant la recherche médicale. Mais je n’ai pas connaissance de recherches en cours spécifiquement sur cette molécule. »

D’où vient-elle ?

Dans le film Las Vegas Parano, on peut voir Raoul, personnage interprété par Johnny Depp, consommer de l’adrénochrome. Son avocat, joué par Benicio del Toro, l’incite à en prendre, car cette drogue « fait passer de la mescaline pure pour de la bière au gingembre ».

Dans le roman de Hunter S. Thompson, dont le film est adapté, la scène sur l’adrénochrome est plus longue : Raoul explique que les « glandes d’adrénaline » doivent provenir d’un « corps humain vivant », et que « ça ne fonctionne pas si c’est un extrait d’un cadavre. » Son avocat lui répond alors qu’il l’a obtenu « d’un de ces satanistes fous », qui a été « pincé pour pédophilie ».

Cet extrait de roman ressemble en tout point à la théorie relayée par Gérard Fauré, que beaucoup de complotistes – et de simples internautes – semblent prendre au sérieux. Dans les commentaires de la version DVD, le réalisateur Terry Gilliam explique pourtant que Hunter S. Thompson lui avait dit que tous les détails sur l’adrénochrome étaient pure fiction.

« Ça réactive tout un imaginaire qui remonte au Moyen Âge, sur le sacrifice d’enfants par des gens qui vouent un culte à Satan », observe Laurent Cordonier, chercheur à la Fondation Descartes, spécialiste du complotisme.

« Ce mythe est un recyclage moderne de mythes anciens selon lesquels la consommation du corps humain ou de ces produits serait bénéfique, surtout si ces produits proviennent de victimes innocentes, comme les enfants ou les vierges », confirme le Dr Basset.

Pourquoi refait-elle surface ?

Cette théorie du complot est revenue à la mode avec le mouvement complotiste QAnon, aux États-Unis. « Ils cultivent la thèse des puissants pédo-satanistes, dont les démocrates seraient aujourd’hui les représentants. Et en particulier le couple Clinton, qui élèverait des gamins pour leurs désirs sexuels, rappelle Laurent Cordonier. Cela nous paraît très exotique en tant que Français, mais les États-Unis sont un pays très religieux, une partie de la population croit en Dieu et au diable, pas seulement dans une représentation métaphorique. »

Selon le chercheur, les propos de Gérard Fauré révèlent aussi la fonction politique des théories du complot : « C’est un élément de mobilisation. Quand on y croit, ça suscite l’indignation. Au point de prendre les armes. » Et pour qu’une théorie du complot devienne virale, « il faut prendre des sujets révoltants », comme la pédophilie, la torture de bébés. Toutefois, « il ne faut pas exagérer la proportion de gens qui y croient », estime Laurent Cordonier : « Certains les relaient sans les prendre au premier degré. »

Voir de même:

‘Sound of Freedom’ is a box office hit whose star embraces QAnon

The low-budget film about child sex trafficking almost topped the box office on July 4. But its star Jim Caviezel has linked it to the QAnon movement.

Will Sommer

The Washington Post

July 7, 2023

A casual moviegoer might not get why anyone is upset about “Sound of Freedom,” a surprise hit inspired by the real-life exploits of Tim Ballard, a former Department of Homeland Security agent who stages sting operations to catch child sex traffickers.

It’s a fairly standard American action thriller — gritty, violent and hopeful — in which Ballard (Jim Caviezel) fights to save abducted children in the Colombian jungle. The partially crowdfunded film opened this week to a solid review in “Variety,” and vied with the latest Indiana Jones sequel for the top box-office spot on July 4.

But “Sound of Freedom” has been accused by some critics of warping the truth about child exploitation and catering to QAnon conspiracy theorists — something its distributor, Angel Studios, denies. The Guardian’s critic called it a “QAnon-adjacent thriller seducing America.” And the film’s star, Caviezel, has openly embraced the extreme movement, suggesting at media events that a shadowy international cabal is kidnapping children to consume their organs.

Is ‘Sound of Freedom’ a true story?

“Sound of Freedom” is based on the life of Ballard, who left the Department of Homeland Security about 10 years ago and founded a group that works with local police to catch child sex traffickers in other countries — often by staging elaborate sting operations that it captures on video.

In the film, a brother and sister are lured to an innocuous-sounding photo shoot in Honduras, only to be snatched by abductors and imprisoned in the Colombian jungle. Caviezel’s version of Ballard spends much of the movie sneaking through criminal hideouts to find the children, risking his life and finally beating up the traffickers.

The real Ballard hasn’t claimed to do anything quite like that, but the film ends with a montage of clips from sting operations his group, Operation Underground Railroad, actually conducted in the country. “By the time Tim left Colombia, he and the team had rescued over 120 victims and arrested more than a dozen traffickers,” reads text on the screen.

“I think people are going to be inspired when they watch the story based on Tim’s story,” said Jared Geesey, senior vice president of global distribution for Angel Studios.

Many others have praised Ballard’s work. President Trump appointed him to a State Department advisory council on human trafficking in 2019, which he sat on until it disbanded the next year. Major news organizations covered the 2014 Colombian bust that inspired “Sound of Freedom,” and Ballard testified about the operation before the House Foreign Affairs Subcommittee.

But Operation Underground Railroad has also been accused by some experts of distorting the complex nature of the sex trafficking business, of doing little to help victims despite its dramatic sting videos and even of putting children in danger to make them.

Glenn Kessler, The Washington Post’s Fact Checker, found no evidence for Ballard’s claim that 10,000 children are smuggled into the United States for sex annually — a line that apparently made its way into Trump’s State of the Union address in 2019. In Utah, the Davis County Attorney’s Office spent two and a half years investigating Operation Underground Railroad for alleged communications fraud, witness tampering and retaliation, according to the Deseret News. The investigations ended with no charges in May.

A Vice News investigation in 2020 found no clear falsehoods in Operation Underground Railroad’s rescue claims, but “a pattern of image-burnishing and mythology-building, a series of exaggerations that are, in the aggregate, quite misleading.”

“The entire premise of its operations: that local law enforcement will take over when the dirty work has been done is dangerously naive,” the prominent human trafficking scholar Anne Gallagher wrote for HuffPost in 2015. “Why are police in Mexico, the Dominican Republic and Colombia not arresting child sex traffickers if they are so easy to find? The simplest explanation is law enforcement complicity in such crimes.”

Operation Underground Railroad, which did not respond to a request for comment, says on its website that it works with other organizations to ensure victims get long-term support after its stings. But Foreign Policy reported that a large group of Dominican girls the group rescued in 2014 were on their own again a week later.

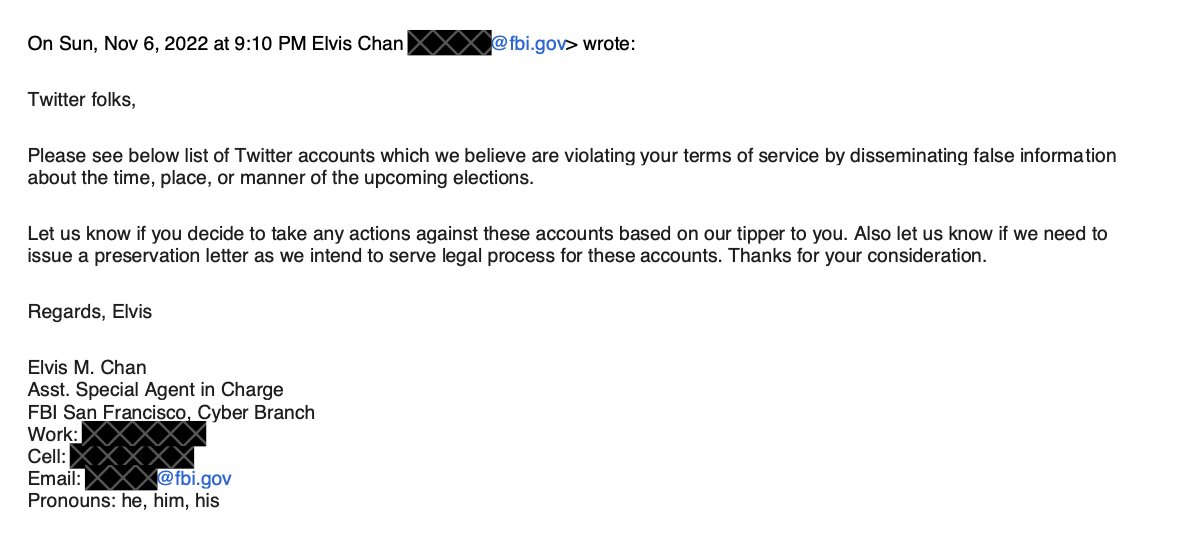

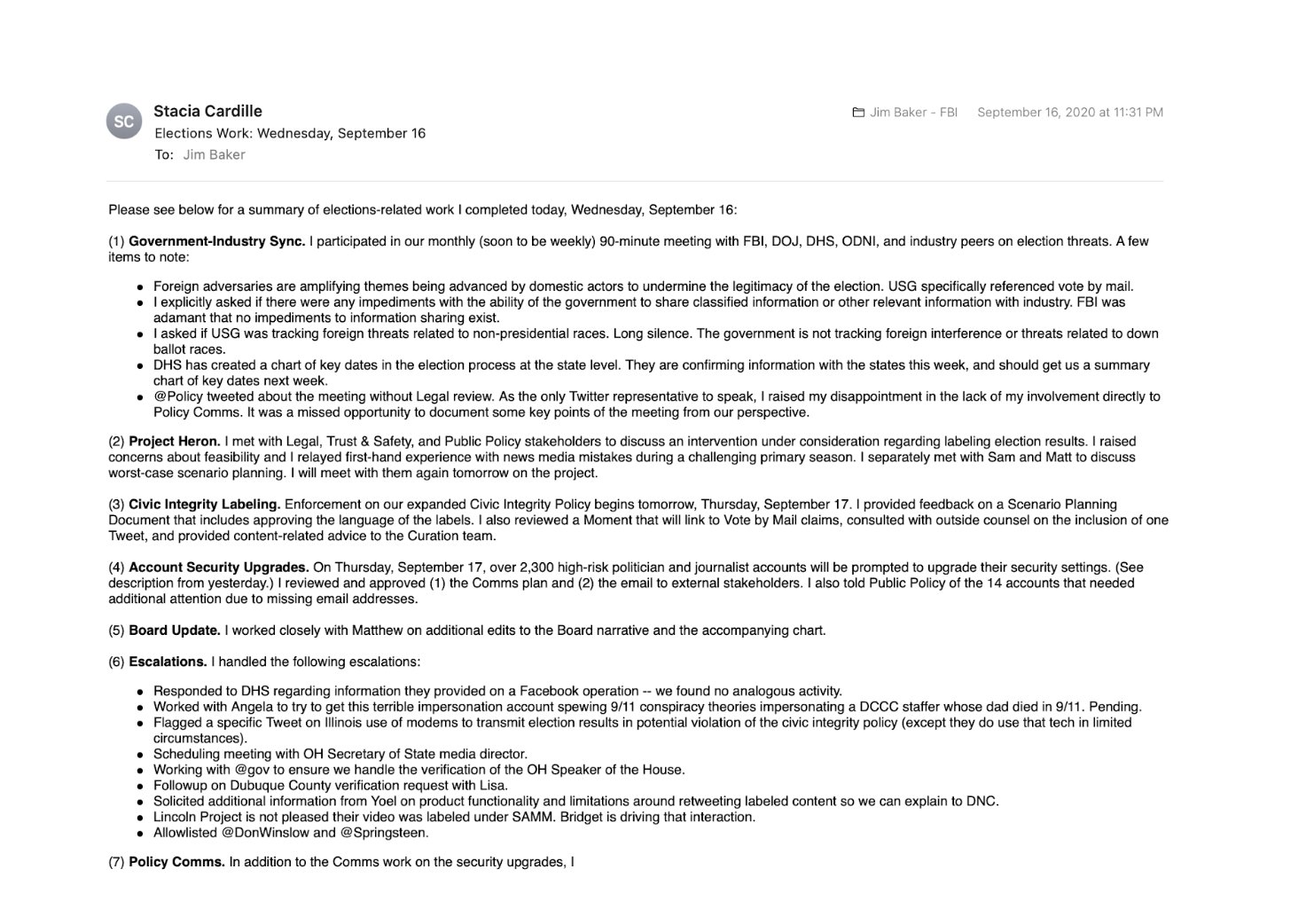

Star’s link to QAnon

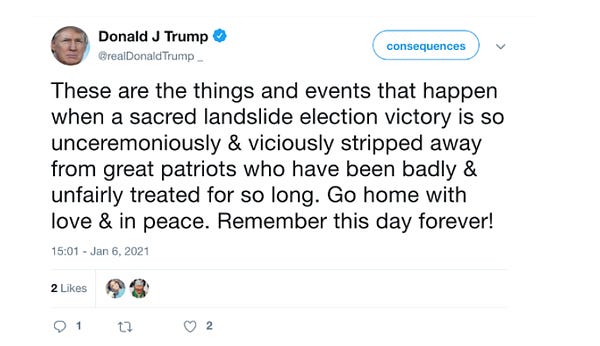

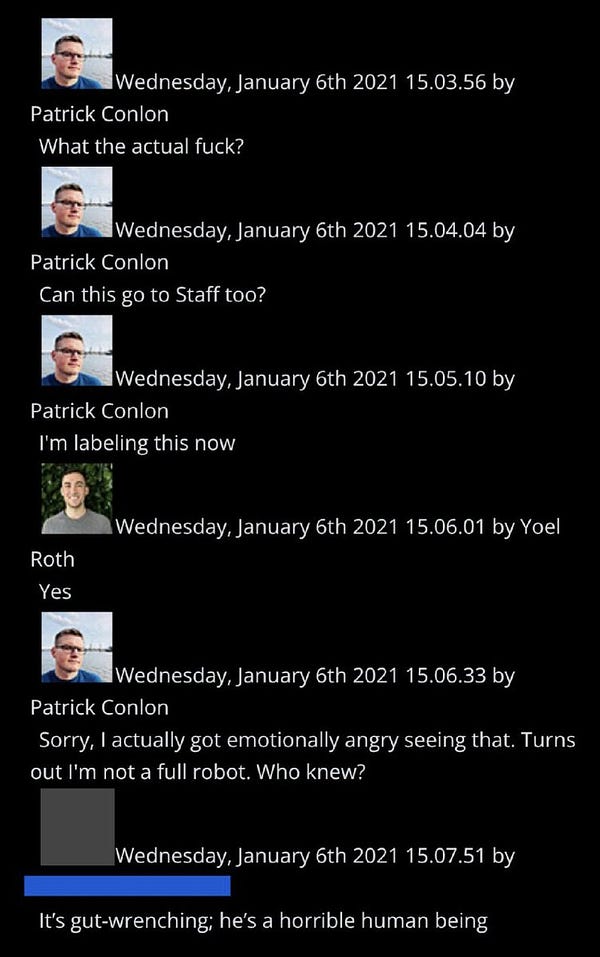

“Sound of Freedom” doesn’t depict anything close to QAnon conspiracy fantasies, which have been linked to incidents of extremism and violence including the Jan. 6, 2021, attack on the U.S. Capitol. The film’s villains are common criminals, not the shadowy cabal of occultists imagined by QAnoners.