Les millions d’Européens et d’Américains qui, aux 17e et 18èmes siècles, ont été enlevés et asservis par les Etats barbaresques de l’Afrique du nord n’ont-il pas eux aussi droit à des excuses, de la part par exemple de Khadafi ou du roi du Maroc? (…) Les agents de la fourrière deviendront-ils la Gestapo du 22e siècle, nos zoos son goulag, rappelés avec honte? Verra-t-on le magazine Hartford Courant qui a fait d’abjectes excuses pour avoir publié aux 18e et 19e siècles des pubs pour des ventes d’esclaves se confondre en excuses au siècle prochain pour avoir présenté des pubs de chiots à vendre? Gorman Beauchamp

Razzias barbaresques, traites africaines, esclavagisme peau-rouge …

Génocides, massacres génocidaires, épuration ethnique et religieuse, goulags toujours largement non reconnus ou impunis de nos amis turcs, arabes, iraniens, soudanais, Moyen-orientaux, musulmans, soviétiques, chinois, cambodgiens, nord-coréens, cubains …

Alors que les discours de l’excuse ont repris de plus belle avec la nouvelle flambée de violence qui vient de reprendre (avec cette fois la volonté délibérée de tuer du flic) à Villiers-le-Bel …

Il faut lire d’urgence l’excellente démonstration, par le professeur de l’université du Michigan Gorman Beauchamp, des dérives du discours de la repentance.

Qui plaide pour la fin de ces pardons sans fin et la prescription des crimes historiques pour lesquels il n’y a plus de survivants.

Remarquant au passage que (comme d’ailleurs pour le pacifisme au temps des missiles soviétiques des années 80) une telle obsession de la repentance se retrouve toujours étrangement du même côté de la planète, à savoir celui de l’auto-flagellateur Occident !

Extraits (traduits au babelfish):

Le parlement français a adopté à l’unanimité une loi déclarant que « la traite transatlantique et de l’Océan Indien, perpétué à partir du 15ème siècle contre des Africains, Amérindiens, Malgaches et Indiens, constitue un crime contre l’humanité »: les siècles d’esclavage avant le 15e siècle et l’esclavage d’autres peuples ne constituant apparemment pas un tel crime, du moins en France.

Pourquoi le parlement français devrait-il dénoncer l’esclavage post-15e siècle comme « crime contre l’humanité » mais pas celui qui a construit les Pyramides et le Parthénon et la plupart des autres grands monuments de l’Antiquité?

Les millions d’Européens et d’Américains qui, aux 17èmes et 18èmes siècles, ont été enlevés et asservis par les Etats barbaresques de l’Afrique du nord n’ont-il pas eux aussi droit à des excuses, de la part par exemple de Qaddafi ou du roi du Maroc ?

(…)

Ce cas pourrait servir à rappeler la sagesse de déclarer la prescription des crimes et des méfaits historiques, de limiter la responsabilité aux malfaiteurs réels, de ne pas visiter les péchés (ou les arriérés du loyer) des pères sur les enfants et les enfants des enfants, à travers les âges. Naturellement ceux qui sont les victimes littérales des événements historiques méritent des excuses officielles et beaucoup plus. Par exemple, ceux de la deuxième guerre mondiale: les Nisei internés dans ce pays après Pearl Harbor; les travailleurs esclaves en Allemagne sous les Nazis ; et les prétendues femmes de confort, jusqu’à peut-être 200.000, la plupart du temps coréennes, soumises à la prostitution forcée par les Japonais. Les Américains japonais internés ont en fait déjà reçu des compensations financières: $20.000 pour chacun des 82.250 requérants, pour un total de $1.65 milliards. Et environ 56 années après la chute du troisième Reich, les entreprises allemandes qui avaient bénéficié du travail forcé – 6000 compagnies, y compris Daimler Chrysler, Bayer, Bertelsmann, Deutsche Bank – ont accepté de verser à part égale avec le gouvernement, leur part des $4.5 milliards de compensation attribués aux victimes. Les paiements vont de $2.000 à $7.000 par individu, selon la durée et l’état de leur servitude. Ces tentatives de réparation peuvent sembler trop peu et trop tard, puisque nombre des victimes sont mortes, et ne pas nécessairement avoir les plus nobles motivations; mais elles représentent des actions de la part des parties (grosso modo) responsables pour indemniser les individus spécifiques lésés, et non de prétendus gestes envers des catégories actuellement vides de victimes (les Japonais ayant pris le parti de retarder les paiements aux femmes de confort, comme s’ils attendaient que toutes les femmes meurent avant).

Notre manie des excuses provient d’une forme radicalisée de « présentisme »: la croyance, dans la pratique, même si pas entièrement explicité, que les actions et les acteurs du passé devraient être évalués, et habituellement condamnés, sur la base des normes actuelles. Dans notre âge relativiste dans lequel l’opinion progressiste évite notoirement les universels et les absolus, les critères actuellement en vogue du côté de Cambridge et Chapel Hill, Ann Arbor et Palo Alto, Austin et Madison semblent avoir un statut plus que contingent. Les critères apparaissent dangereusement proches des absolus, la sorte derévérence pour les absolus qui permet aux thésards modérément compétents en sociologie ou en études culturelles de savourer leur supériorité morale sur presque n’importe quel habitant des ténèbres du passé pré-foucaldien.

(…)

Le présentisme veut non seulement juger le passé d’après les critères du présent, mais, en un manque complet d’imagination historique, ne peut concevoir des critères du futur étant radicalement différents d’aujourd’hui. (…)

Si l’impératif de Peta, par exemple, devait devenir notre éthos dominant vers par exemple 2107, date à laquelle plus aucune âme respectueuse des lois n’ingérerait des morceaux ou des produits animaux ou porterait leurs peaux et serait horrifié à la pensée que ses ancêtres aient pu le faire, quelle sorte d’excuses pour l’histoire ne faudrait-il pas alors entendre? A tous les canidés qu’on avait fait tourner en rond pour le plaisir des fans des concours de beauté canine de Westminster ou des pur sangs du Kentucky Derby ? A tous les rats martyrisés dans les laboratoires, victimes de la « science » – ou, plus pire encore, de la « beauté » ? À chaque porc réduit en côtelettes, à chaque vison transformé en manteau ? Le longue liste des grands bandits du passé se verra-t-elle allongée pour inclure le colonel Sanders, Oscar Mayer, et Manolo Blahnik ? Les agents de la fourrière deviendront-ils la Gestapo du 22e siècle, nos zoos son gulag, rappelés avec honte? Le magazine Hartford Courant a fait d’abjectes excuses pour avoir publié aux 18ème et 19ème siècles des pubs pour des ventes d’esclaves; le verra-t-on au siècle suivant se confondre en excuses pour avoir présenté des pubs de chiots à vendre?

Nous ne pourrions jamais séparer, dans l’inextricable patchwork de la culture américaine, la victime du bourreau ou du spectateur innocent. Comment rembourser quelqu’un dont le grand-père était un requin de l’industrie et dont la grand-mère était une domestique immigrée? Récemment, par exemple, des généalogistes ont signalé que le sénateur Barack Obama était non seulement apparenté à Jefferson Davis mais qu’il avait au moins deux autres propriétaires d’esclaves parmi ses ancêtres directs.

(…)

Pourquoi verser les réparations à cette génération de descendants ? Pourquoi pas à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et ainsi de suite? Pourquoi payer et faire des excuses à une génération satisferaient les générations à venir ? Qu’est-ce qui donne à certains le droit de présenter des excuses pour les croisés pilleurs de villes ou les persécuteurs de Joseph Smith ou les cannibales mangeurs de missionnaires ? Et qu’est-ce-qui donne à d’autres le droit d’accepter ces excuses?

Un courrier de lecteur dans un magazine national suggérait « que certains Afro-Américains avaient l’air de vouloir remettre leurs ancêtres sur le bloc d’enchères une plus de fois pour voir combien ils rapporteraient sur le marché d’aujourd’hui. » Plutôt dur, mais on voit ce qu’il veut dire: ils veulent un prix mis sur la douleur des esclaves, et ils le veulent payé maintenant et à eux. Et quand leurs petits-enfants soulèveront la question de l’esclavage et de son importance pour eux, que leur dira-t-on? Voyez votre grand-père. C’est lui qui a encaissé le chèque. La facture a été payée.

(…)

Les mêmes coupables soudanais arabes du meurtre et du viol en masse de la population africaine noire sont également engagés dans l’esclavage. Universellement condamné depuis des siècles tant qu’il était pratiqué par les « hommes blancs morts », l’esclavage est aujourd’hui curieusement tolérable une fois pratiqué par des personnes de couleur.

Le célèbre chroniqueur Ken Hamblin, lui-même afro-américain, a pointé l’ironie qu’aucun des leaders afro-américains à la tête du mouvement pour les réparations n’a jamais pris part au mouvement de base pour l’éradication de ce fléau toujours actuel. « Personne ne conteste sérieusement le fait que l’esclavage noir existe toujours au Soudan, mais ce fait semble avoir eu un impact minimal sur les noirs américains, les descendants les plus riches et les plus influents politiquement des Africains noirs de la planète. »

Le sens le plus élémentaire de la priorité morale ne suggère-t-il pas qu’ils devraient – comme nous tous – concentrer leur attention sur la situation difficile des vivants plutôt que sur le destin des morts, qui son après tout au delà de notre aide? Faire des excuses à Chicago pour la vache de Mme O’Leary’s devrait vraiment passer après la stricte application des normes incendie actuelles. Selon les estimations de la CIA, il y aurait actuellement jusqu’à 800.000 esclaves de par le monde chaque année, forcés à travailler sans salaire et contre leur volonté.

(Gorman Beauchamp, « Excuses à tous les étages

La tendance actuelle à la repentance pour les crimes de l’histoire soulève la question: jusqu’où? »)

Apologies All Around

Today’s tendency to make amends

for the crimes of history raises

the question: where do we stop?

Gorman Beauchamp

The American Scholar

Autumn 2007

Imagine that you attend a dinner party where you get roaring drunk, insult all the guests, break your hostess’s Tiffany lamp, throw up all over the bathroom, make crude sexual advances toward the family’s teenage daughter (or son, depending), and, in backing out of the driveway, run over a bougainvillea and the cat. Imagine further that, sincerely contrite, you write a heartfelt apology — for breaking the lamp. Imagine further still that it’s not you who pens the letter of apology, but, say, your great-grandchild; and not to your original hosts, long dead, but to their great-grandchildren, but still only for having broken the lamp.

Fifty years ago, New American Library published the Mentor Philosophers series, each with a title beginning The Age of . . . Belief, Ideology, Reason, and so on; the 20th-century selections bore the title The Age of Analysis. Had the series continued to the end of that century and into this, the volume should no doubt be The Age of Apology. Our postmodern ethos seems to hold that if anything can be proved to have happened, then surely someone needs to apologize for it.

We live amid a veritable tsunami of apology. The Catholic Church, which, of course, has much to apologize for, has, of late, offered mea culpas to Galileo, the Jews, the gypsies, Jan Hus, whom it burned at the stake in 1415, even to Constantinople (now Istanbul) for its sacking 800 years ago by the knights of the Fourth Crusade, an event for which the late John Paul II expressed “deep regret.” No wonder that a group in England, claiming descent from the medieval Knights Templars, is asking the Vatican to apologize for the violent suppression of the order and for torturing to death its Grand Master Jacques de Molay in 1314, an apology timed to commemorate the 700th anniversary of that fell deed. In America, the National Council of Churches apologized to Native Americans for Europeans’ discovering their continent and appropriating their land (but did not return any church’s specific holdings to any specific tribe). The United Church of Canada followed suit, officially apologizing to Canada’s native peoples for wrongs inflicted by the church; the native peoples, however, officially rejected the apology.

The current lieutenant governor of Illinois, Pat Quinn, personally presented the leaders of the Mormon church with a copy of his state legislature’s House Resolution 793, expressing “official regret” for the 1844 murder of Joseph Smith and the expulsion of his followers, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The language asking for “pardon and forgiveness” was toned down when certain lawmakers protested that they could not ask for forgiveness for acts that they had not personally committed — a retrograde notion, apparently, of individual responsibility. Tony Blair, as British prime minister, apologized to the Irish for his nation’s insensitivity to the plight of the victims of the Potato Famine in the 1840s. A hundred years after the event, the U.S. Congress offered a formal apology to the Hawaiians for the overthrow of their monarchy in 1893. The French parlement unanimously adopted a law stating that “the trans-Atlantic and Indian Ocean slave trade, perpetuated from the 15th century against Africans, Amerindians, Malagasies and Indians, constitutes a crime against humanity”: the centuries of slavery before the 15th and the slavery of other peoples do not, apparently, constitute such a crime, at least in France.

In 2005 the U.S. Senate formally apologized for something that it had not done: make lynching a federal crime. Such a record of inaction, claimed one of the resolution’s sponsors, constituted a “stain on the United States Senate.” True enough, no doubt, but one of how many? Imagine if the United States or any other government began apologizing not only for sins of commission but for those of omission: an infinite regress of culpability.

My favorite apology so far, however, appeared in a brief Reuters account. “Villagers of the tiny settlement of Nubutautau [Fiji] wept as they apologized to the descendants of a British missionary killed and eaten by their ancestors 136 years ago,” the news agency reported. “The villagers and the relatives of the missionary, the Rev. Thomas Baker, were taking part in a complex ritual intended to lift a curse the locals say has caused an extended run of bad luck.” A cow was slaughtered and kisses given to the 11 relatives of the missionary by the village chief, Ratu Filimoni Nawawabalavu, “a descendant of the chief who cooked the missionary.” No word on whether the curse lifted.

I would never denigrate any civilized response of anyone for harm he may have done or misbehavior he may have engaged in. But apologies offered by people to their contemporaries for actions taken long before any of them were born strike me as vacuous and more than a little exhibitionistic. The events and practices eliciting apology are, in varying degrees, horrific, of course, but history is filled with others equally horrifying. Why should the pope apologize for the sacking of Constantinople but not for, say, the massacre of all the inhabitants of Jerusalem — Muslims, Jews, and even Eastern Christians — in 1009, when the city fell to the forces of the First Crusade? If the pope apologizes for the treatment of Galileo, what of the much crueler fate of Giordano Bruno or Cecco d’Ascoli, encyclopedist, scientist, and poet, burned at the stake in Florence in 1327, the fire fueled with the pages of his own books? Why should the French parlement stop with declaring post-15th-century slavery “a crime against humanity” but leave un-indicted the slavery that built the pyramids and the Parthenon and most of the other great edifices of antiquity? Or the slavery that supplied the manpower that propelled papal galleys around the Mediterranean throughout the Middle Ages and several centuries thereafter? Are not the million or more Europeans and Americans who, in the 17th and 18th centuries, were kidnapped and enslaved by the Barbary States of North Africa due an apology, too — from, say, Muammar al-Qaddafi or the king of Morocco? If the U.S. Congress starts apologizing to the Hawaiians for a treacherous regime change, what of the endless string of broken treaties with the Seminoles and the Cherokees and . . . well, with almost any tribe that managed to survive long enough for there to be a U.S. Congress to betray it? History, that is, offers so much to apologize for that the question is not where to start but where to stop. We could save time, energy, and the risk of invidious specificity by just apologizing for history itself.

In Book II of Gulliver’s Travels, Lemuel Gulliver gives an account of the history of his age (the late 17th and early 18th centuries) to the wise but utterly bemused king of the race of giant Brobdingnagians. Appalled by what he hears, the king adjudges Gulliver’s history to be “only an heap of conspiracies, rebellions, murders, massacres, revolutions, banishments, the very worst effects that avarice, faction, hypocrisy, perfidiousness, cruelty, rage, madness, hatred, envy, lust, malice, or ambition could produce.” On the evidence of Gulliver’s account, the king concludes that humans constitute “the most pernicious race of odious little vermin that nature ever suffered to crawl across the surface of the earth.” No account of any era of human history before or since would, most likely, convince the king to revise his opinion. Jonathan Swift, the voice behind the Brobdingnagian mask, was no great lover of mankind — though he claimed to love heartily John, Peter, Thomas, and so forth — so his rendering of our history might be considered suspect. But then there is the testimony of the great 19th-century historian Lord Acton, he of “absolute power corrupts absolutely” fame: “Neither paganism nor Christianity ever produced a profound political historian whose mind was not turned to gloom by the contemplation of the affairs of men.” Or this from an editor of The New York Times Book Review, recently surveying the classical works of American history: “[H]istory is not the benign story of inexorable progress Americans like to believe in. Rather, it’s a record of unjustified suffering, irreparable loss, tragedy without catharsis. It’s a gorgon: stare at it too long and it turns you to stone.” Homo homini lupus, Freud cites in Civilization and Its Discontents: man is a wolf to man. “Who,” he asks, “in the face of all his experience of life and history, will have the courage to dispute this assertion?” One need not subscribe chapter and verse to such pessimistic readings of the past (although I, on most days, do) to acknowledge that its annals are overrife with horrors, crimes, and cruelty. Except for reasons of political expediency and publicity, how would we cherry-pick from this long and dismal record which enormities merit apology?

Another recent news item, this from Agence France-Presse, dateline Cairo: “A court ordered 96 tenant farmers to pay back rent for the years 1923 to 1936 after finding for the landlord in a 69-year-old suit that lawyers said marked a new record even for Egypt’s slow-moving justice system.” The judgment, for $64, went against the farmers, all now dead, who had withheld payment in a rent strike, but “the court ruled that the law still required the original tenants’ grandchildren to pay. An appeal remains possible.” This case could serve as an admonitory reminder of the wisdom of declaring a statute of limitations on historical crimes and misdemeanors, of limiting liability to the actual perpetrators, of not visiting the sins (or the back rents) of the fathers on the children and the children’s children, down through the ages. Of course those who are literal victims of historical events deserve an official apology and a good deal more. For instance, from World War II: the Nisei interned in this country after Pearl Harbor; the slave laborers in Germany under the Nazis; and the so-called comfort women, perhaps as many as 200,000, mostly Korean, forced into prostitution by the Japanese. The interned Japanese Americans were, in fact, financially compensated: $20,000 for each of 82,250 claimants, for a total of $1.65 billion. And some 56 years after the fall of the Third Reich, German businesses that had used slave labor then — 6,000 companies, including DaimlerChrysler, Bayer, Bertelsmann, Deutsche Bank — agreed to pay half of $4.5 billion in compensation, the other half footed by the government. Payments range from $2,000 to $7,000 per individual, depending on the duration and condition of their servitude. These attempts at reparation may seem too little and too late, since many of the victims are dead, and less than altruistically motivated; but they do represent actions by the (more or less) responsible parties to indemnify the specific individuals harmed, not gestural feints toward now-empty victim categories. (The Japanese have delayed any payments to the comfort women; one suspects they count on all of the women dying before they get around to it.)

Our mania for apology stems from a radical sort of “presentism”: the belief, in practice, if not fully articulated, that the actions and actors of the past should be evaluated, and usually condemned, by present-day standards. In our relativistic age in which advanced opinion notoriously eschews universals and absolutes, the criteria obtaining at the moment in Cambridge and Chapel Hill, Ann Arbor and Palo Alto, Austin and Madison seem to have more than contingent status. The criteria appear perilously close to absolutes, the sort of absolutes obeisance to which allows moderately competent graduate students in sociology or culture studies to relish their moral superiority to almost any denizen of the benighted pre-Foucault past. One has only to listen to the incredulous-to-hostile laughter that, at academic conferences, greets the opinions of, say, Henry Adams or Thomas Carlyle on the mental capacities of women, or of Hegel or Hume on Africans, commonplace a century or two ago, to understand how relative our relativism really is.

Presentism wants not only to judge the past by the criteria of the present, but, in a complete failure of historical imagination, can’t conceive of the criteria of the future being radically different from today’s. A coercive dystopian future (as in the Republic of Gilead in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale, where women are re-relegated to the home and doctors who once performed abortions are hanged) can be imagined, for it’s really the projection of the Old Testament past into a third Bush-Cheney term. Such images of the future tend, in fact, to be atavistic. But can we imagine something unprecedented shaping our future? If the peta imperative, for example, were to become our dominant ethos by, say, 2107, at which time no law-abiding soul would ingest animal parts or products or wear their skins and would recoil in horror at the thought that his ancestors had, what sort of apologies for history would then be forthcoming? To all the leashed canines run around in circles for the pleasure of dog lovers at the Westminster Kennel Club Dog Show or the thoroughbreds in the Kentucky Derby? To all the rats martyred in labs, victims of “science” — or, worse yet, “beauty”? To every pig rendered pork chops, to every mink become a coat? Will the roster of great villains of the past expand to include Colonel Sanders, Oscar Mayer, and Manolo Blahnik? Will dogcatchers become the 22nd century’s version of the Gestapo, our zoos its gulag, remembered with shame? The Hartford Courant has abjectly apologized for publishing ads in the 18th and 19th centuries for the sale of slaves; in the next century will they apologize for having run ads for puppies for sale?

The certain-to-be-made objection that such far-fetched examples trivialize real historical events only proves my point that few can seriously envision a future value system radically different from our own, just as, a century ago, few could have imagined Christopher Columbus charged with genocide or Lincoln branded a racist. Who, then, could have envisioned school boards renaming their Jefferson Highs because the eponym owned slaves, or regents jettisoning their university team logos as offensive to Native Americans? As Stacy Schiff wrote last year, “You can go to bed as an apostle of liberty, the author of the Declaration of Independence, to wake up as a slave-owning, mealy-mouthed misogynist.” Only 50 years ago, when I was a student in one of them, all eight of the then-segregated all-white high schools in Houston, Texas, were named after heroes in the Texas war against Mexico or officers of the Confederacy, including Jefferson Davis; recently an African-American superintendent of the district was succeeded by a Hispanic. In 1873 the Supreme Court ruled 8-1 in Bradwell v. Illinois that women did not have the right to become lawyers: “The natural and proper timidity and delicacy which belongs to the female sex evidently unfits it for many of the occupations of civil life,” the court held. “The paramount destiny and mission of women are to fulfill the noble and benign offices of wife and mother. This is the law of the Creator.” The court would probably not rule so in this era, particularly a court that includes Justice Ruth Bader Ginsburg. Things change. Some things change in a hurry.

If certain trends metastasized, a hyperplutocratic era might arrive, with Ayn Rand as its principal deity and Friedrich Hayek as her prophet, when the devout would all wear gold dollar signs around their necks. In such an age, instead of agitation to pay reparations to descendants of those who had been held in slavery, the politically correct opinion would concur that the descendants of the slave holders are the ones who should be indemnified, their ancestors’ property having been confiscated without their consent or proper compensation. Such presentism then prevailing, strong sentiment would exist to send the 13th Amendment the way of the 18th and to declare Jefferson Davis’s birthday a national holiday.

The reparations-for-slavery movement in the United States, inchoate and sputtering as it is, provides a paradigm of our apologizing-for-history syndrome. Slavery today is, of course, widely if not universally condemned as an evil practice, its presence in our nation’s early days a blot on our history. Americans practiced and profited from slavery for more than 200 years, and so we should, the argument runs, however belatedly, have to pay for it. But pay whom, and how? All those who endured slavery are generations dead and cannot, like the Nazi slave laborers, be compensated. Does their exploitation, however, constitute something like a historical IOU? Is their suffering heritable, like property that can be passed down through generations?

Slavery existed in some form or other through most of recorded history in many parts of the world, from the Helots of ancient Sparta to the serfs of czarist Russia emancipated at the time of our Civil War. Many theorists, including Aristotle, wrote in defense of slavery, and Saint Paul seems to countenance it. Deplorable as the institution may now be considered, the idea that the historical balance sheet could be retroactively readjusted, centuries of injustice rectified by a more enlightened moral bookkeeping, is chimerical. Even if the kingdom of heaven on earth, as promised by prophets, utopians, and Marxists, were miraculously to arrive tomorrow, even if the last were finally to be first, none of this would compensate the dead for the misery of their lives.

Nor, obviously, did chattel slavery constitute the only form of horrifying economic exploitation. In the mid-19th-century industrial cities of England, for instance, 54 percent of working-class children died before the age of five; virtually all of those who survived would be put to work by the age of six or seven, typically for 13-hour days, and would die young. Not slaves in the strictest sense, the child laborers of the Industrial Revolution fared no better. They left fewer descendants to seek reparation, however, since most died too early to produce any. Adam Hochschild in Bury the Chains, his account of England’s abolition of slavery, points out how Parliament paid West Indian slave owners extravagant sums to free their slaves, who were then hired by the same owners to do the same work for wretchedly subsistent wages. Ira Berlin, in a review of a history of cotton, writes:

Seventy percent of the first workers to enter the cotton mills in Lowell, Mass., died of respiratory illness, later diagnosed as byssinosis, or brown lung disease. Their contemporaries who labored in the cotton fields of Alabama and Mississippi had no need to fear such lingering deaths, as their end came more swiftly and often more violently. Whether they worked for the lords of the loom or the lords of the lash, men and women — not to mention millions of children — who worked in the cotton industry were driven to an early death after a short, harsh existence.

Such instances and evidence could, of course, be extended ad extremum, over the centuries and around the world, many more recent and closer to home. But the point is not to engage in competing misery, seldom edifying, but to reiterate the premise posited at the outset about the nature of history itself. The dismal truth is, as Thomas Malthus memorably formulates it in Essay on the Principle of Population: “It has appeared, that from the inevitable laws of our nature some human beings must suffer from want. These are the unhappy persons who, in the great lottery of life, have drawn a blank.”

The practical arguments against a policy of reparations for slavery seem overwhelming. Consider people whose ancestors never owned slaves or people who came to this country long after slavery was abolished. That these people would agree to pay reparations is, at the least, implausible. The frequently heard counterargument holds that all Americans have benefited from the unpaid labor of the slaves so all should pay now (which means that the descendants of slaves would be paying reparations to themselves). But we as a nation have grown and profited from the exploited labor, at least from our more kindhearted present-day perspective, of people of every race, creed, and condition of servitude, from the indentured servants of colonial days to the migrant workers of today. Can we even begin to imagine a social mechanism that could right wrongs of this magnitude that were committed so long ago? What about a retroactive minimum wage by which descendants would receive the difference between what was paid then and what seems fair now? Obviously impossible because we could never tease out of the patchwork fabric of American culture the victim, the victimizer, and the innocent bystander. How to repay someone whose grandfather was a robber baron and whose grandmother was an immigrant servant girl? Recently, for instance, genealogists reported that Sen. Barack Obama was not only related to Jefferson Davis but numbered at least two other slaveholders among his direct ancestors.

A federal district court judge in Illinois recently dismissed an effort by descendants of slaves to gain reparations from corporations that they argued had benefited from slavery, ruling that none of the plaintiffs could show a specific link between themselves and the 17 corporations they named as defendants. The plaintiffs’ claim exemplifies “identity politics,” the belief that one has common interests with other members of a group simply by virtue of being a member of that group. In the Illinois case, that would be specifically anyone with a slave ancestor, presumably any black American except those descended exclusively from post–Civil War black immigrants. Even some who, while “passing” for white, might, if the reparations proved substantial enough, suddenly discover a great-great-grandparent who had borne the chains of bondage. The law requires something more exacting than group membership: evidence of specific harm done to the plaintiffs by their having a slave ancestor.

Although the reparations-for-slavery movement has minimal practical chance of succeeding, it raises interesting theoretical questions about apologizing for history in general. Reparations are apologies plus cash or its equivalent. Once paid to the descendants of those who suffered, will reparations have cleared the slate, righted the wrong, done justice? Why pay reparations to this generation of descendants? Why not to the next one and the next and the next after that? Why would paying and apologizing to one generation satisfy those to come? What gives some people the right to offer apologies for the city-sacking Fourth Crusaders or Joseph Smith’s persecutors or missionary-eating cannibals? And what gives others the right to accept those apologies? A letter published by a national magazine suggested “that some African-Americans favor placing their forefathers on the auction block one more time to see how much they will bring in today’s market.” Rather harsh, but one sees the point: they want a price put on the suffering of slaves, and they want it paid. To them. And when their grandchildren raise the issue of slavery and its relevance to them, what will they be told? See your grandfather. He cashed the check. The bill’s been paid.

But who are we to apologize? We assume, as I suggested, something like absolute validity for our current values, which gives us a sense of moral superiority to the benighted past. Is it justified? Charles Sanders Pierce, the American pragmatist philosopher, once defined a belief as a disposition to act. That is, you believe what you do. And what have we done, we apologizers? The 20th century, argued the poet Louise Bogan, was the worst century so far. Isaiah Berlin likewise regarded it as “the most terrible century in Western history.” Even if, like most of my students, we relegated the first half of the 20th century, with the mass carnage and destruction of its two world wars, to the realm of ancient history, the evils of the last half century, well within the lifetime of most of us, appear quite sufficient unto the day. “Never again!” became the resolve after the revelation of the Nazi genocide, but the world has since witnessed, more or less passively, appalling crimes against humanity again and again: in China’s Cultural Revolution, in the killing fields of Cambodia, in the genocidal ethnic cleansing in Rwanda and Bosnia, and today in Darfur.

“Unless there is an immediate international intervention in Darfur, up to a million people may be dead by the end of this year,” according to the executive director of Africa Action, Salih Booker. That was 2004. In his 2005 book Darfur: The Ambiguous Genocide, Gérard Prunier points out that “the European Union presented a spectacle of complete lack of resolve and coordination over the Sudan problem in general and the Darfur question in particular” and that the United Nations had been similarly ineffective. Or as Nobel peace laureate Elie Wiesel wrote last year: “In Darfur, humankind’s center of suffering today, men, women and children are uprooted, starved, tortured, mutilated, humiliated and massacred and the whole civilized world knows it. And little or nothing significant is being done to stop these massive violations of human rights.”

The same Arab Sudanese guilty of the wholesale murder and rape of the black African population also engage in slavery. Universally condemned as practiced centuries ago by dead white men, slavery is oddly tolerable today when practiced by people of color. The syndicated newspaper columnist Ken Hamblin, himself African-American, has pointed out the irony that none of the prominent African-American leaders agitating for reparations has been active in the struggling grassroots movement to combat this ongoing evil. “No one seriously disputes the fact that black slavery still exists in Sudan, but that fact seems to have had minimal impact on American blacks, the planet’s most affluent and politically influential descendants of black Africans.” Does not even the most elementary sense of moral priority suggest that they — that all of us — should focus our attention more on the plight of the living than the fate of the dead, who, after all, are beyond our help? Apologizing to Chicago for Mrs. O’Leary’s cow really ought to take a back seat to rigorously enforcing the current fire codes. The CIA estimates that as many as 800,000 people around the world are now enslaved each year, forced to work without pay and against their will.

Apologies, believes Mrs. Touchett, a character in Henry James’s Portrait of a Lady, are “of no more use to her than bubbles, and she herself never dealt in such articles. One either did the thing or one didn’t.” Mrs. Touchett, stiff-backed, unsentimental, no-nonsense, whose favorite words in the English language are yes and no, is not meant to be a particularly sympathetic character, but I have always felt a guilty admiration for this tough old lady who refuses to traffic in apologies. She could well stand as the contra-Zeitgeist of our age, the antithesis to our thesis of perpetual apology. By her standard the history of our own age makes our apologies for crimes of centuries past sound hollow, fatuous, hypocritical. We might adopt as our credo a slight modification of the Gospels: Let him who is without sins of his own offer the first apology for the sins of others.

I do not, of course, disparage serious study of history, depressing as that often proves, nor do I deny the legitimacy of passing moral judgments on the past. The view that many of the actions that constitute history are evil does not mitigate the evil of any particular action, just as the plea of the politician on the take that “everyone does it” constitutes no defense in a court of law. A single cruel act in a vast sea of cruelty remains a cruel act. To say, then, that apologies for history are always pointless and usually fatuous does not mean that we should not remain keenly aware of the abuses of the past, particularly if this awareness can help prevent their recurrence.

A kind of historical amnesia often serves nationalistic interests. In 2005, Turkey put on trial the nation’s best known novelist, Orhan Pamuk, for insulting “Turkishness.” His offense was to point out to a Swiss newspaper his country’s refusal to confront its systematic murder of a million Armenians in 1915, the century’s first genocide. And another Turkish citizen, novelist Elif Shafak, was sued in 2006 under the same law merely because a character in her latest novel, The Bastard of Istanbul, calls the same murderous episode genocide. (The Pamuk case was dropped on a face-saving technicality; Shafak’s prosecution was also dismissed.) The Japanese increasingly expunge from their history texts mention of the atrocities committed by their army throughout Asia in World War II. The so-called rape of Nanking is only the most horrifying on a long list of horrors. Various ideologies, too, edit history to fit their Procrustean beds, tendentiously snipping, tweaking, spinning, and burking what would have seemed to be immutable facts. A certain sort of pathotheology or theopathology leads some — the president of Iran, the father of Mel Gibson, an engineering professor at Northwestern University — to join neofascist historians in denying that the Holocaust ever happened. In a 1956 Grace Kelly movie, The Swan, a minor German royal, dispossessed by the Napoleonic Wars, breathlessly announces: “I’ve just read the most wonderful book. It proves conclusively that Napoleon never existed.” Many such books find readers. The deconstructionist Paul de Man, with a pro-Nazi past of his own that needed deconstructing, tutored a generation of postmodernists in the fictiveness of facts. But for the quarter million men who followed the French general to Russia and died there, Napoleon existed. And for the millions who perished in it, the Holocaust existed; it is not deniable, even in Yale seminar rooms.

Facing history — that Gorgon’s head — dead on is never easy, and at times it is almost unbearable. The clearest lesson that it teaches is that grim one: Homo homini lupus. Still it chastens, tempers, rigorously instructs, is essential. The more we know of it, the better.

But, please. No more apologies.

Gorman Beauchamp, associate professor of humanities at the University of Michigan, is the author of a book on Jack London and essays on subjects ranging from Shakespeare to science fiction.

Publié par jcdurbant

Publié par jcdurbant

Les étudiants restent viscéralement attachés à une fiction égalitaire: la méritocratie, à laquelle ils adhèrent, doit être compensée par le libre accès aux filières universitaires, même si cette égalité formelle débouche sur une sélection par l’échec en premier cycle.

Les étudiants restent viscéralement attachés à une fiction égalitaire: la méritocratie, à laquelle ils adhèrent, doit être compensée par le libre accès aux filières universitaires, même si cette égalité formelle débouche sur une sélection par l’échec en premier cycle.  Le gouvernement du Vénézuela se réserve le droit de répondre à toute agression en tout lieu, en tout espace et sur n’importe quel ton! Chavez

Le gouvernement du Vénézuela se réserve le droit de répondre à toute agression en tout lieu, en tout espace et sur n’importe quel ton! Chavez Des études répétées des quelque 700.000 anciens combattants de la première guerre du Golfe (…) n’ont trouvé aucun taux accru de suicide. De même pour une étude massive de 2004 des anciens combattants du Vietnam (…) – pourtant CBS annonce une augmentation massive parmi les anciens combattants en général. Pour confirmer les nombres de la chaine, il faudrait donc supposer une explosion des suicides parmi les anciens combattants qui n’ont jamais vu le combat.

Des études répétées des quelque 700.000 anciens combattants de la première guerre du Golfe (…) n’ont trouvé aucun taux accru de suicide. De même pour une étude massive de 2004 des anciens combattants du Vietnam (…) – pourtant CBS annonce une augmentation massive parmi les anciens combattants en général. Pour confirmer les nombres de la chaine, il faudrait donc supposer une explosion des suicides parmi les anciens combattants qui n’ont jamais vu le combat.

Aujourd’hui on repère les boucs émissaires dans l’Angleterre victorienne et on ne les repère plus dans les sociétés archaïques. C’est défendu. René Girard (« Celui par qui le scandale arrive », p. 172)

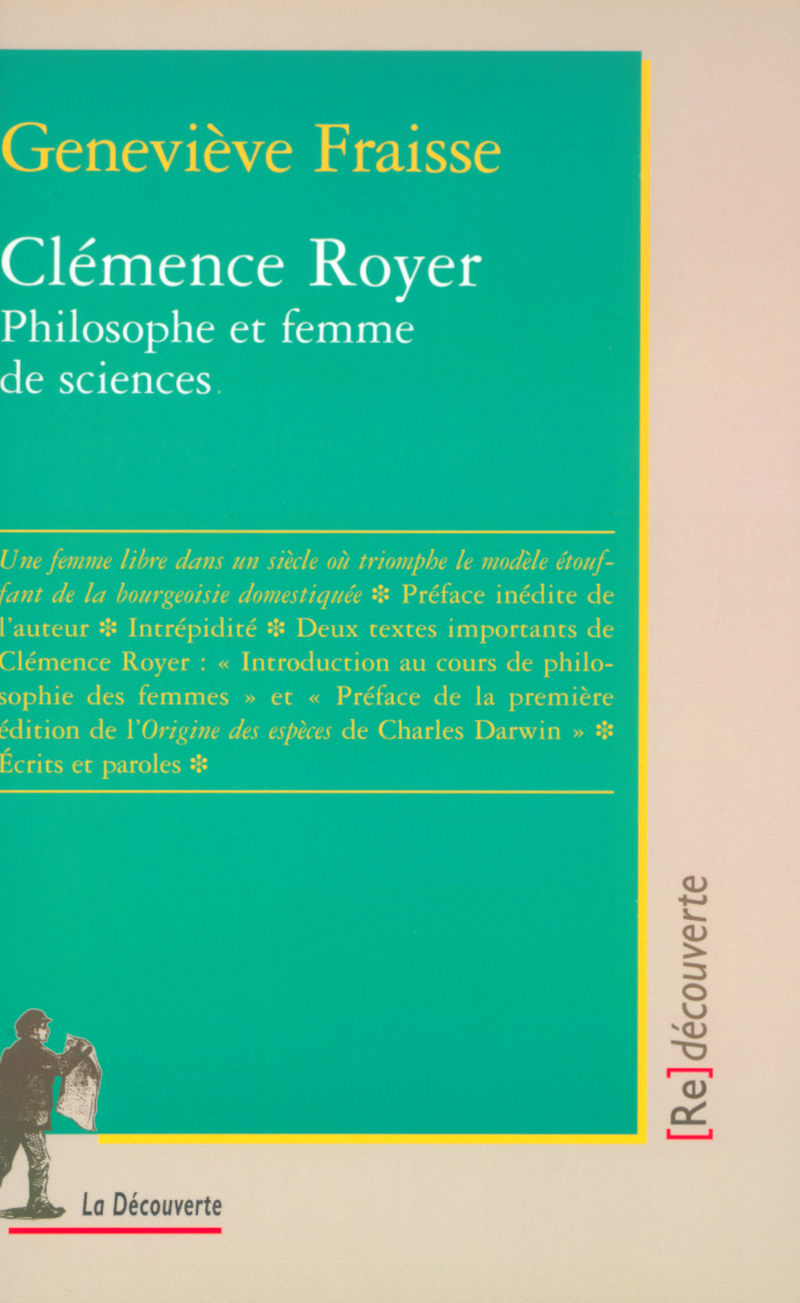

Aujourd’hui on repère les boucs émissaires dans l’Angleterre victorienne et on ne les repère plus dans les sociétés archaïques. C’est défendu. René Girard (« Celui par qui le scandale arrive », p. 172) Lorsqu’en 1862 Clémence Royer, figure capitale de la sélection sociale et raciale à la française, affirme dans la préface à l’ouvrage de Darwin qu’elle vient de traduire en français: «Les hommes sont inégaux par nature: voilà le point d’où il faut partir», elle ne fait que crier haut et fort un postulat partagé par une bonne partie des élites intellectuelles. Georges Vacher de Lapouge s’inscrit dans cette mouvance lorsqu’il note en 1888 dans la Revue d’anthropologie: «Pas un homme sensé n’oserait soutenir […] qu’un million de nègres vaille un nombre égal d’Anglais ».

Lorsqu’en 1862 Clémence Royer, figure capitale de la sélection sociale et raciale à la française, affirme dans la préface à l’ouvrage de Darwin qu’elle vient de traduire en français: «Les hommes sont inégaux par nature: voilà le point d’où il faut partir», elle ne fait que crier haut et fort un postulat partagé par une bonne partie des élites intellectuelles. Georges Vacher de Lapouge s’inscrit dans cette mouvance lorsqu’il note en 1888 dans la Revue d’anthropologie: «Pas un homme sensé n’oserait soutenir […] qu’un million de nègres vaille un nombre égal d’Anglais ».  Si c’est les juifs qui boivent cette vodka, ça ne peut être que bon. Russe amateur de vodka casher

Si c’est les juifs qui boivent cette vodka, ça ne peut être que bon. Russe amateur de vodka casher