L’oppression mentale totalitaire est faite de piqûres de moustiques et non de grands coups sur la tête. (…) Quel fut le moyen de propagande le plus puissant de l’hitlérisme? Etaient-ce les discours isolés de Hitler et de Goebbels, leurs déclarations à tel ou tel sujet, leurs propos haineux sur le judaïsme, sur le bolchevisme? Non, incontestablement, car beaucoup de choses demeuraient incomprises par la masse ou l’ennuyaient, du fait de leur éternelle répétition.[…] Non, l’effet le plus puissant ne fut pas produit par des discours isolés, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux, il ne fut obtenu par rien de ce qu’on était forcé d’enregistrer par la pensée ou la perception. Le nazisme s’insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. Victor Klemperer (LTI, la langue du IIIe Reich)

La décision de célébrer désormais le 1er mai comme un jour de lutte sociale de par le monde installe au centre de la mémoire ouvrière un crime commis par l’Amérique. Philippe Roger

Il sera organisé une grande manifestation à date fixe de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à huit heures la journée de travail et d’appliquer les autres résolutions du congrès. Attendu qu’une semblable manifestation a été déjà décidée pour le 1er mai 1890 par l’AFL, dans son congrès de décembre 1888 tenu à Saint Louis, cette date est adoptée pour la manifestation. Raymond Lavigne (Congrès de la IIe Internationale, Paris, le 20 juin 1889)

La NASA, c’est nous : la même chose se passe chez nous ! Lecteurs de Diane Vaughan

Diane Vaughan est une sociologue américaine à l’Université Columbia. Elle est principalement connue pour son travail sur les problèmes organisationnels ayant conduit au crash de la navette Challenger en 1986. Plus généralement, elle s’intéresse aux « manières dont les choses tournent mal » dans des situations très diverses : les séparations de couple, les échecs industriels etc. (…) Vaughan a travaillé sur des thèmes éclectiques, qui trouvent leur point commun dans l’étude de l’évolution des relations et des situations. Dans Uncoupling, elle montre que les séparations amoureuses ne sont pas des évènements soudains mais un détachement graduel accompagné de signaux. Elle a proposé l’expression « normalisation de la déviance, » faisant le lien entre sociologie des organisations et sociologie de la déviance, pour expliquer comment la tolérance aux dysfonctionnements augmente. De mauvaises pratiques n’ayant pas de résultats négatifs immédiats deviennent de plus en plus acceptés, menant parfois à la catastrophe (comme celle de Challenger). Wikipedia

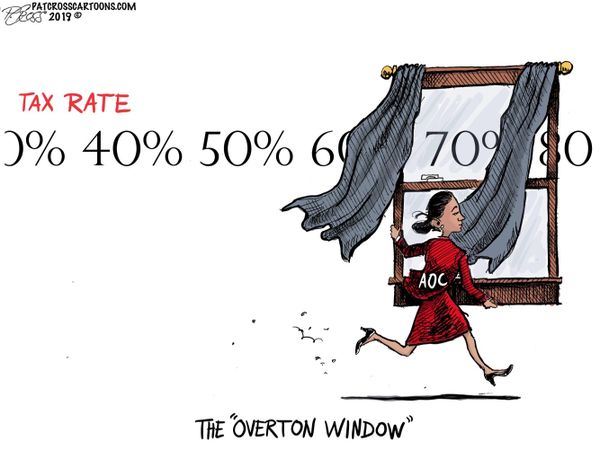

La normalité rampante est un terme souvent utilisé pour désigner la façon dont un changement important ne peut être accepté comme normal s’il se produit lentement, par incréments inaperçus, quand il serait considéré comme inacceptable s’il a eu lieu en une seule étape ou sur une courte période. Wikipedia

Les hommes politiques parlent de « normalité rampante » pour désigner ce type de tendances lentes œuvrant sous des fluctuations bruyantes. Si l’économie, l’école, les embouteillages ou toute autre chose ne se détériorent que lentement, il est difficile d’admettre que chaque année de plus est en moyenne légèrement pire que la précédente ; les repères fondamentaux quant à ce qui constitue la « normalité » évoluent donc graduellement et imperceptiblement. Il faut parfois plusieurs décennies au cours d’une séquence de ce type de petits changements annuels avant qu’on saisisse, d’un coup, que la situation était meilleure il y a plusieurs décennies et que ce qui est considéré comme normal a de fait atteint un niveau inférieur. Une autre dimension liée à la normalité rampante est l’ « amnésie du paysage » : on oublie à quel point le paysage alentour était différent il y a cinquante ans, parce que les changements d’année en année ont été eux aussi graduels. La fonte des glaciers et des neiges du Montana causée par le réchauffement global en est un exemple (chapitre 1). Adolescent, j’ai passé les étés 1953 et 1956 à Big Hole Basin dans le Montana et je n’y suis retourné que quarante-deux plus tard en 1998, avant de décider d’y revenir chaque année. Parmi mes plus vifs souvenirs du Big Hole, la neige qui recouvrait les sommets à l’horizon même en plein été, mon sentiment qu’une bande blanche bas dans le ciel entourait le bassin. N’ayant pas connu les fluctuations et la disparition graduelle des neiges éternelles pendant l’intervalle de quarante-deux ans, j’ai été choqué et attristé lors de mon retour à Big Hole en 1998 de ne plus retrouver qu’une bande blanche en pointillés, voire plus de bande blanche du tout en 2001 et en 2003. Interrogés sur ce changement, mes amis du Montana s’en montrent moins conscients : sans chercher plus loin, ils comparaient chaque année à son état antérieur de l’année d’avant. La normalité rampante ou l’amnésie du paysage les empêchaient, plus que moi, de se souvenir de la situation dans les années 1950. Un exemple parmi d’autres qui montre qu’on découvre souvent un problème lorsqu’il est déjà trop tard. L’amnésie du paysage répond en partie à la question de mes étudiants : qu’a pensé l’habitant de l’île de Pâques qui a coupé le dernier palmier ? Nous imaginons inconsciemment un changement soudain : une année, l’île était encore recouverte d’une forêt de palmiers parce qu’on y produisait du vin, des fruits et du bois d’œuvre pour transporter et ériger les statues ; puis voilà que, l’année suivante, il ne restait plus qu’un arbre, qu’un habitant a abattu, incroyable geste de stupidité autodestructrice. Il est cependant plus probable que les modifications dans la couverture forestière d’année en année ont été presque indétectables : une année quelques arbres ont été coupés ici ou là, mais de jeunes arbres commençaient à repousser sur le site de ce jardin abandonné. Seuls les plus vieux habitants de l’île, s’ils repensaient à leur enfance des décennies plus tôt, pouvaient voir la différence. Leurs enfants ne pouvaient pas plus comprendre les contes de leurs parents, où il était question d’une grande forêt, que mes fils de dix-sept ans ne peuvent comprendre aujourd’hui les contes de mon épouse et de moi-même, décrivant ce qu’était Los Angeles il y a quarante ans. Petit à petit, les arbres de l’île de Pâques sont devenus plus rares, plus petits et moins importants. À l’époque où le dernier palmier portant des fruits a été coupé, cette espèce avait depuis longtemps cessé d’avoir une signification économique. Il ne restait à couper chaque année que de jeunes palmiers de plus en plus petits, ainsi que d’autres buissons et pousses. Personne n’aurait remarqué la chute du dernier petit palmier. Le souvenir de la forêt de palmiers des siècles antérieurs avait succombé à l’amnésie du paysage. À l’opposé, la vitesse avec laquelle la déforestation s’est répandue dans le Japon des débuts de l’ère Tokugawa a aidé les shoguns à identifier les changements dans le paysage et la nécessité d’actions correctives. Jared Diamond

N’oublions pas que les programmes spatiaux impliquent de multiples collaborations. La NASA en particulier sous-traite la majeure partie des composants de ses missions. Que des problèmes surgissent quand un grand nombre d’organisations différentes travaillent ensemble n’a rien d’exceptionnel, surtout quand il s’agit d’innovations techniques. Des erreurs sont faites en permanence dans toute organisation complexe, mais contrairement au cas de la NASA sur qui les projecteurs médiatiques sont braqués, leurs conséquences, souvent moins spectaculaires, restent généralement ignorées du grand public. (…) Je venais à l’époque de finir un livre, je n’avais rien de précis en tête, si ce n’est d’écrire un court article que l’on m’avait commandé sur la notion d’inconduite, c’est-à-dire de comportement individuel fautif. Le cas Challenger avait alors, selon l’explication officielle, toutes les apparences du parfait exemple, avec cependant la particularité de s’être produit dans une organisation gouvernementale à caractère non lucratif plutôt qu’au sein d’une entreprise. (…) Plutôt que de limiter son attention au niveau individuel, il est en effet indispensable d’examiner comment la culture d’une organisation façonne la manière dont les individus prennent des décisions en son sein. Mon analyse a montré que, pendant les années qui ont précédé l’accident, les ingénieurs et managers de la NASA ont progressivement instauré une situation qui les autorisait à considérer que tout allait bien, alors qu’ils disposaient d’éléments montrant au contraire que quelque chose allait mal. C’est ce que j’ai appelé une normalisation de la déviance : il s’agit d’un processus par lequel des individus sont amenés au sein d’une organisation à accomplir certaines choses qu’ils ne feraient pas dans un autre contexte. Mais leurs actions ne sont pas délibérément déviantes. Elles sont au contraire rendues normales et acceptables par la culture de l’organisation. (…) les erreurs sont inévitables, ne serait ce que parce que dans un système complexe, surtout lorsqu’il est innovant, il est impossible de prédire ou contrôler tous les paramètres d’une situation. Mais il est capital qu’une organisation prenne acte de la dimension sociale des erreurs produites en son sein et agisse en conséquence. Un pas dans ce sens a été accompli par exemple par certains hôpitaux américains. Ici à Boston, de nombreuses études ont abordé le problème des erreurs médicales en se penchant sur la complexité du système hospitalier. Ce qui auparavant était perçu comme l’erreur d’un individu devient une erreur dont la cause est aussi à chercher du côté du système lui-même, en particulier dans la division du travail au sein de l’hôpital. Ce n’est plus seulement la responsabilité du chirurgien ou de l’anesthésiste, mais aussi celle du système qui lui impose un planning chargé. (…) Si vous voulez vraiment comprendre comment une erreur est générée au sein d’un système complexe et résoudre le problème, il ne faut pas se contenter d’analyser la situation au niveau individuel, c’est l’organisation dans son ensemble qu’il faut considérer et, au-delà de l’organisation elle-même, son contexte politique et économique. ‘une politique de blâme individuel n’est pas suffisante car elle sort de leur contexte les « mauvaises décisions » en négligeant les facteurs organisationnels qui ont pesé sur ces décisions. Dès lors, les instances de contrôle, tout comme le public, croient à tort que, pour résoudre le problème, il suffit de se débarrasser des « mauvais décideurs ». Or, on a vu avec le cas de Challenger qu’il n’en était rien. Une stratégie punitive doit s’accompagner d’un souci de réforme des structures et de la culture de l’organisation. Diane Vaughan

Durant mes études de master puis de thèse, je me suis d’abord intéressée aux phénomènes de déviance et de contrôle social, puis j’ai découvert la littérature sur les organisations. Combinant l’un et l’autre de ces aspects, j’ai choisi d’étudier la criminalité en col blanc en tant que phénomène organisationnel. (…) Je me suis appuyée sur une étude de cas. Deux organisations sont impliquées : la première, une chaîne de pharmacies discount de l’Ohio, Revco, s’était rendue coupable de fraudes contre l’autre organisation, l’administration publique en charge de l’assurance santé (Medicaid), à qui une double facturation était transmise par voie informatique par les pharmaciens. (…) Mais, et c’est ce qui rend le cas intéressant en soi, les deux employés ont dit avoir mis en place le système des fausses prescriptions parce que les services de Medicaid rejetaient en masse les prescriptions à rembourser. C’était donc une façon détournée de recouvrer les fonds non perçus et de rééquilibrer les comptes de Revco. (…) J’ai compris combien la théorie de l’anomie de Robert K. Merton – une source d’inspiration essentielle pour moi – peut s’appliquer ici. Selon le schéma mertonien, les deux employés ont « innové » en adaptant les moyens et les règlements aux fins légitimes de l’organisation, qui étaient contrariées par le système Medicaid et donc menaçaient sa survie. Le dysfonctionnement dans le système de transaction entre les deux organisations crée une opportunité de comportement illicite ou de viol des règles pour réaliser les objectifs. (…) Alors que j’étais étudiante, j’ai rédigé un article sur la séparation conjugale, que j’ai appelée « découplage » (uncoupling) (…) J’ai approfondi le sujet lorsque j’étais à Yale, puis à Boston après mon recrutement au Wellesley College Center for Research on Women. (…) J’observais un couple, à la façon d’une organisation minuscule, au moment critique où la relation rompait ou après la séparation.(…) Des références traversent ces recherches, par exemple la théorie du signal de l’économiste « nobélisé » Michael Spence, qui peut s’appliquer autant aux entreprises qu’aux relations intimes dans le couple. Comment les organisations fondent-elles leurs choix lorsqu’elles recrutent et que les candidats sont nombreux ? La réponse est économique : il est trop coûteux de connaître à fond chaque candidat, si bien que les organisations émettent des jugements sur la base de signaux. Ces derniers sont de deux sortes : d’une part, des indicateurs qui ne peuvent pas être changés, comme l’âge ou le sexe (à l’époque, il n’était pas possible de le changer). D’autre part, des signaux d’ordre social : où avez-vous obtenu votre diplôme ? Qui vous recommande ? Quelle est votre expérience professionnelle ? Ces seconds signaux peuvent être manipulés, truqués, ce qui rapproche de la problématique de la fraude. La théorie du signal s’applique aussi dans Uncoupling : malgré l’expérience d’une rupture relationnelle soudaine, souvent vécue comme traumatique ou chaotique dans nos vies, l’hypothèse que j’ai faite était de dire par contraste que la transition est graduelle : le découplage est une suite de transitions. Je n’ai pas tardé à le vérifier durant les interviews, lors desquelles je demandais aux personnes séparées de retracer la chronologie de leur relation. Une même logique était à l’œuvre : une des deux personnes, initiatrice, commence à quitter la relation, socialement et psychologiquement, avant que l’autre ne réalise que quelque chose ne fonctionne plus. Le temps qu’elle le comprenne, qu’elle en perçoive le signal, il est trop tard pour sauver la relation. (…) Il est frappant de voir que dans ces petites organisations les gens peuvent tomber en morceaux sans même le remarquer ni agir contre. Une longue période d’incubation précède la rupture, les initiateurs envoient des signaux, les partenaires les interprètent (ou pas), mais quoi qu’il arrive, selon les buts ordinaires de l’organisation (le couple) la rupture ne fait pas partie du plan initial. Je commençais à y voir plus clair dans ces processus, analogues malgré les échelles d’analyse, mais il me manquait encore des données sur des structures bien plus grandes. J’ai envoyé le manuscrit d’Uncoupling à mon éditeur en décembre 1985. Un mois plus tard, le 28 janvier 1986, Challenger explosa. La presse a ramené l’explosion à un exemple d’inconduite organisationnelle. Cela se rapprochait de mes premiers cas d’étude – à ceci près que cela concernait une organisation à but non lucratif, la Nasa – et j’ai commencé à enquêter. (…) [Avec Columbia] Le même pattern que j’avais identifié sur le cas Challenger se reproduisait. J’étais stupéfaite par les prises de parole du responsable de la navette spatiale à la télévision : en substance, les équipes impliquées dans le programme s’étaient retrouvées dans la même situation de normalisation de la déviance. (…) J’ai pu vérifier auprès de mes collègues que le modèle causal que j’avais défini sur la catastrophe Challenger fonctionnait encore dans ce nouveau cas. Diane Vaughan

While Ken Livingstone was forcing startled historians to explain that Adolf Hitler was not a Zionist, I was in Naz Shah’s Bradford. A politician who wants to win there cannot afford to be reasonable, I discovered. He or she cannot deplore the Israeli occupation of the West Bank and say that the Israelis and Palestinians should have their own states. They have to engage in extremist rhetoric of the “sweep all the Jews out” variety or risk their opponents denouncing them as “Zionists”. George Galloway, who, never forget, was a demagogue from the race-card playing left rather than the far right, made the private prejudices of conservative Muslim voters respectable. Aisha Ali-Khan, who worked as Galloway’s assistant until his behaviour came to disgust her, realised how deep prejudice had sunk when she made a silly quip about David Miliband being more “fanciable” than Ed. Respect members accused her of being a “Jew lover” and, all of a sudden in Bradford politics, that did not seem an outrageous, or even an unusual, insult. Where Galloway led, others followed. David Ward, a now mercifully forgotten Liberal Democrat MP, tried and failed to save his seat by proclaiming his Jew obsession. Nothing, not even the murder of Jews, could restrain him. At one point, he told his constituents that the sight of the Israeli prime minister honouring the Parisian Jews whom Islamists had murdered made him “sick”. (He appeared to find the massacre itself easier to stomach.)Naz Shah’s picture of Israel superimposed on to a map of the US to show her “solution” for the Israeli-Palestinian conflict was not a one-off but part of a race to the bottom. But Shah’s wider behaviour as an MP – a “progressive” MP, mark you – gives you a better idea of how deep the rot has sunk. She ignored a Bradford imam who declared that the terrorist who murdered a liberal Pakistani politician was a “great hero of Islam” and concentrated her energies on expressing her “loathing” of liberal and feminist British Muslims instead. (…) Liberal Muslims make many profoundly uncomfortable. Writers in the left-wing press treat them as Uncle Toms, as Shah did, because they are willing to work with the government to stop young men and women joining Islamic State. While they are criticised, politically correct criticism rarely extends to clerics who celebrate religious assassins. As for the antisemitism that allows Labour MPs to fantasise about “transporting” Jews, consider how jeering and dishonest the debate around that has become. When feminists talk about rape, they are not told as a matter of course “but women are always making false rape accusations”. If they were, they would suspect that their opponents wanted to deny the existence of sexual violence. Yet it is standard in polite society to hear that accusations of antisemitism are always made in bad faith to delegitimise justifiable criticism of Israel. I accept that there are Jews who say that all criticism of Israel is antisemitic. For her part, a feminist must accept that there are women who make false accusations of rape. But that does not mean that antisemitism does not exist, any more than it means that rape never happens. Challenging prejudices on the left wing is going to be all the more difficult because, incredibly, the British left in the second decade of the 21st century is led by men steeped in the worst traditions of the 20th. When historians had to explain last week that if Montgomery had not defeated Rommel at El Alamein in Egypt then the German armies would have killed every Jew they could find in Palestine, they were dealing with the conspiracy theory that Hitler was a Zionist, developed by a half-educated American Trotskyist called Lenni Brenner in the 1980s. When Jeremy Corbyn defended the Islamist likes of Raed Salah, who say that Jews dine on the blood of Christian children, he was continuing a tradition of communist accommodation with antisemitism that goes back to Stalin’s purges of Soviet Jews in the late 1940s. It is astonishing that you have to, but you must learn the worst of leftwing history now. For Labour is not just led by dirty men but by dirty old men, with roots in the contaminated soil of Marxist totalitarianism. If it is to change, its leaders will either have to change their minds or be thrown out of office. Put like this, the tasks facing Labour moderates seem impossible. They have to be attempted, however, for moral as much as electoral reasons. (…) Not just in Paris, but in Marseille, Copenhagen and Brussels, fascistic reactionaries are murdering Jews – once again. Go to any British synagogue or Jewish school and you will see police officers and volunteers guarding them. I do not want to tempt fate, but if British Jews were murdered, the leader of the Labour party would not be welcome at their memorial. The mourners would point to the exit and ask him to leave. If it is incredible that we have reached this pass, it is also intolerable. However hard the effort to overthrow it, the status quo cannot stand. Nick Cohen

The UK Labour Party, which dates back to 1900, was long seen as the party of the working classes. Throughout most of its history, Labour has stood for social justice, equality, and anti-racism. Labour’s controversy over anti-Semitism is fairly recent. It’s often traced back to 2015, when Jeremy Corbyn became the party leader. Corbyn, seen as on Labour’s left wing, has long defended the rights of Palestinians and often been more critical than the party mainstream of Israel’s government. But during the Labour leadership contest in 2015, a then-senior Jewish Labour MP said that Corbyn had in the past showed “poor judgment” on the issue of anti-Semitism — after Corbyn unexpectedly became the frontrunner in the contest, a Jewish newspaper reported on his past meetings with individuals and organizations who had expressed anti-Semitic views. Concerns over anti-Semitism only really began to turn into a crisis, however, the year after Corbyn became leader. In April 2016, a well-known right-wing blog revealed that Labour MP Naz Shah had posted anti-Semitic messages to Facebook a couple of years before being elected. One post showed a photo of Israel superimposed onto a map of the US, suggesting the country’s relocation would resolve the Israeli-Palestinian conflict. Above the photo, Shah wrote, “Problem solved.” Shah apologized, but former Mayor of London Ken Livingstone, a long-time Labour member who was close to party leader Jeremy Corbyn, made things worse by rushing to Shah’s defense — and added an inflammatory claim that Hitler initially supported Zionism, before “he went mad and ended up killing six million Jews.” The party suspended Shah and Livingstone and launched an inquiry into anti-Semitism. But Corbyn was criticized for not acting quickly or decisively enough to deal with the problem. Afterward, claims of anti-Semitism kept resurfacing as individual examples were dug up across Labour’s wide membership. By now a narrative was building that anti-Semitism was rife within the party — and that the election of Corbyn as leader was the cause. Throughout his political career, Corbyn has protested against racism and backed left-wing campaigns such as nuclear disarmament, and was considered the long shot in the party’s leadership contest — bookmakers initially put the chance of him winning at 200 to 1. Corbyn’s victory confirmed that the New Labour project was dead. (…) Corbyn’s campaign drummed up a big grassroots following as his anti-austerity, socialist message gained traction, in a way that would later be echoed by Bernie Sanders’s 2016 campaign in the US. (…) But after Corbyn’s unexpected win, everything changed. Corbyn steered the party to the left on many issues, including proposals to nationalize the railways and possibly the energy companies, end the era of slashing state spending, and tax the rich. He also moved the party leftward on Israel and Palestine. Labour’s previously moribund membership boomed to half a million, making it one of the biggest political parties in Europe. The many newcomers were attracted by the chance to support a truly left-wing Labour Party. Claims of anti-Semitism also increased: Labour’s general secretary revealed that between April 2018 and January 2019, the party received 673 accusations of anti-Semitism among members, which had led to 96 members being suspended and 12 expelled. Part of the reason anti-Semitism claims have grown under Corbyn is that his wing of the party — the socialist left — tends to be passionately pro-Palestine. There is nothing inherently anti-Semitic about defending Palestinians, but such a position can lead to tensions between left-wing anti-Zionists and mainstream Jewish communities. This tension has at times led to a tendency on the left to indulge in anti-Semitic conspiracy theories and tropes — like blaming a Jewish conspiracy for Western governments’ support of Israel or equating Jews who support Israel with Nazi collaborators. (…) At first glance, Corbyn hardly seems like someone who would be an enabler of anti-Semitism. He has a long history of campaigning against racism — for instance, in the 1980s, he participated in anti-apartheid protests against South Africa, at the same time that former Conservative Prime Minister Margaret Thatcher was calling Nelson Mandela’s African National Congress opposition movement a “typical terrorist organization.” And he has long campaigned for Palestinian rights, while being critical of the government of Israel — including comparing Israel’s treatment of Palestinians to apartheid. But Corbyn’s anti-imperialist, anti-racist stance over the years has also led some to label him a terrorist sympathizer. Corbyn in the past advocated for negotiations with militant Irish republicans. As he did with Irish republicans, Corbyn encouraged talks with the Islamist militant groups Hamas and Hezbollah. He has also been heavily criticized for having previously referred to these groups as “friends,” which caused outrage when publicized during 2015’s Labour leadership contest. Corbyn explained that he had only used “friends” in the context of trying to promote peace talks, but later said he regretted using the word. Last March, Corbyn was also criticized for a 2012 comment on Facebook, in which he had expressed solidarity with an artist who had used anti-Semitic tropes in a London mural that was going to be torn down. After Luciana Berger tweeted about the post and demanded an explanation from the Labour Party leadership, Corbyn said that he “sincerely regretted” having not looked at the “deeply disturbing” image more closely, and condemned anti-Semitism. (…) In August 2018, the right-wing British newspaper the Daily Mail accused Corbyn of having laid a wreath at the graves of the Palestinian terrorists while in Tunisia in 2014. Corbyn acknowledges that he participated in a wreath-laying ceremony at a Tunisian cemetery in 2014, but says he was commemorating the victims of a 1985 Israeli airstrike on the headquarters of the Palestinian Liberation Organization (PLO), who were living in exile in Tunis at the time. The airstrike killed almost 50 people, including civilians, and wounded dozens more. However, the Daily Mail published photos showing Corbyn holding a wreath not far from the graves of four Palestinians believed to be involved with the 1972 Munich massacre, in which members of the Black September terrorist organization killed 11 Israeli athletes and a German police officer at the Munich Olympics. Corbyn denies he was commemorating the latter individuals, but his muddled explanations in the wake of the controversy left some unsatisfied with his response. Today, on social media, it is common to see Corbyn denounced for enabling anti-Semitism — author J.K. Rowling has even criticized him for it — while some brand him outright as an anti-Semite. When US Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) recently tweeted that she’d had “a lovely and wide-reaching conversation” with Corbyn by phone, hundreds of commenters criticized her for speaking to Labour’s “anti-Semitic” leader. (…) Indeed, urgency is needed for Labour’s leadership to effectually tackle the party’s anti-Semitism crisis and convince other MPs not to quit. The nine MPs who’ve left have formed the Independent Group, an informal assemblage that plans to launch as an official political party before the end of the year. Several other Labour MPs are rumored to be thinking of joining them. Unless Labour moves fast, the emerging centrist party could prove an existential threat. Vox.com

Omar didn’t know that the language in which she expressed her malignant delusions was in the lineage of Jew-hatred in its Christian and European forms. Until she entered the national stage, she’d had no need to know. Omar’s malignant delusions are commonplace in the Arab and Muslim world from which she comes. They are commonplace among the leadership of the Council on American-Islamic Relations (CAIR), the Hamas-friendly front organization for the Muslim Brotherhood which supported her Congressional campaign. And they have become commonplace on the left of the Democratic party. Democrats now protest that the whites and the right have their racists too. In other words, they’re saying that two wrongs make a right. This is playground logic, and it ignores the imbalance between the two kinds of anti-Jewish racism. Firstly, no Republican leader ever posed for the cover of any other national outlet with Steve King, or Omar’s new Twitter chum David Duke. Secondly, the Republican leadership, no doubt hypnotized by the Benjamins tucked in Ivanka Trump’s suspender belt, is hostile to the white racist fringe, and the white racist fringe detests the Republican leadership. Thirdly, the white racists are nothing if not candid about their beliefs and their intentions towards the Jewish people. Ilhan Omar isn’t even honest. Omar said she was against BDS when running for the House and then revised her position as soon as she won her set. She denounces Israel and Saudi Arabia, who oppose the Muslim Brotherhood, but not Turkey or Qatar, the Muslim Brotherhood’s sponsors. She may be ignorant, but she knows exactly what she is doing. She is furtive and duplicitous, and she is successfully importing the language and ideas of racism into a susceptible Democratic party. The buffoons who lead the Democrats are allowing Omar to mainstream anti-Jewish racism. The Democratic leadership tried to co-opt the energy of the post-2008 grassroots, to give its exhausted rainbow coalition an infusion of 21st-century identity politics. The failure to issue the promised condemnation of Omar shows that a European-style ‘red-green’ alliance of hard leftists and Islamists is co-opting the party. This, like the pro-Democratic media’s extended PR work for Rashida Tlaib and that other left-Islamist pinup Linda Sarsour, reflects a turning point in American history. The metaphysical, conspiratorial hatred of Jews is a symptom of civilization in decline. So the inability of the Democratic leadership to call Omar a racist reflects more than the moral and ideological decay of a political party. Americans like to believe in their exceptionalism, and American Jews like to say America is different. We’re about see if those ideas are true. Dominic Green

Il est fini le temps de la cathédrale, si ça pouvait signifier, aussi la fin des curés. Frédéric Fromet (France inter)

Sur France Inter, radio du service public, une « chanson » abjecte sur l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été diffusée le 19 avril dernier. Et n’a suscité aucune réaction majeure depuis. Les catholiques ont-ils beaucoup d’humour ou sont-ils tout simplement inaudibles ? Toujours est-il qu’une prestation de (très) mauvais goût sur la radio France Inter le 19 avril dernier a totalement échappé aux radars de la polémique. Qu’en aurait-il été avec une pareille satire sur d’autres religions présentes dans l’Hexagone ? Lors de l’émission Par Jupiter !, présentée par Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, « La chanson de Frédéric Fromet » portait sur l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis, l’Observatoire de la Christianophobie a notamment relevé la chose, au milieu d’un silence médiatique total. Rappelons que France Inter, appartenant au groupe Radio France, est une radio du service public détenue à 100 % par l’État français et financée en grande partie par la redevance audiovisuelle. (…) À noter que dans cette séquence, la carte de « l’humour » cathophobe est jouée au maximum puisque Frédéric Fromet présente son « œuvre » du jour en ces termes : « L’incendie de Notre-Dame de Paris, c’est quand même du pain bénit. » De quoi susciter les ricanements de l’assistance, une voix féminine ironisant ensuite : « Oh, un Vendredi saint, mon Dieu ! » Délits d’images

This feature is proving that a fully covered hijab wearing model can confidently stand alongside a beautiful woman in a revealing bikini and together they can celebrate one another, cheer each other on, and champion each other’s successes. Young Muslim women need to know that there is a modest swimsuit option available to them so they can join the swim team, participate in swim class at school, and go with their friends to the beach. Muslim girls should feel confident taking that step and doing so comfortably while wearing a burkini. SI Swimsuit has been at the forefront of changing the narrative and conversation on social issues and preconceived notions. I’m hoping this specific feature will open doors up for my Somali community, Muslim community, refugee community, and any other community that can relate to being different. Halima Aden

La mannequin et activiste musulmane entre dans l’histoire avec ses débuts pour le magazine Sports Illustrated Swimsuit. Sports Illustrated Swimsuit continue de prôner la différence dans l’industrie de la mode. Et le nouveau numéro de 2019 est le plus diversifié de tous les temps. La mannequin et activiste américano-somalienne Halima Aden fait ses débuts pour le magazine. Il s’agit de la première fois qu’un mannequin pose avec un hijab et un burkini pour les pages de SI qui sont, habituellement très sexy et où les mannequins sont très dénudés. Halima Aden est née dans un camp de réfugiés au Kenya, où elle a vécu jusqu’à l’âge de sept ans avant de déménager aux États-Unis, elle est retournée dans son pays de naissance pour le shooting de Sport Illustrated pris par le photographe Yu Tsai. « Je n’arrête pas de penser à moi, âgé de six ans, qui vivait dans un camp de réfugiés dans ce même pays », a déclaré Halima Aden, 21 ans, à SI lors de son interview. « Donc, grandir pour vivre le rêve américain et revenir au Kenya pour un magazine de mode dans les plus belles régions du pays, je ne pense pas que ce soit une histoire que quiconque puisse inventer » a-t-elle déclaré émue. Halima a été la première femme à porter un hijab au concours de Miss Minnesota, aux États-Unis, où elle s’est classée demi-finaliste et la première à porter un burkini pour la compétition de maillot de bain… Ce qui lui a valu un contrat avec IMG Models. Peu de temps après, Halima Aden a fait ses débuts sur le podium lors de la Fashion Week de New York à l’automne 2017 en tant que modèle pour le show de la saison 5 de la marque de Kanye West. Public

In a controversial move, Sports Illustrated has unveiled photos of its first ever Baptist swimsuit model, pictured in a floor-length denim skirt, modest collared blouse, and no makeup or jewelry whatsoever, other than her purity ring. The « hot » photoshoot includes pictures of the woman lying on the beach, rolling around in the water, and reading Passion and Purity on the beach in sexy poses, all while completely covered up. Christians quickly praised the decision. « We are glad SI finally sees the value of modesty, » one leading evangelical said. « A woman mostly covered from head to toe is a great precedent to set, and we hope more models going forward will be dressed this modestly. » The woman, Becky Grace-Charity-Faith Benson, said she’s proud to represent her Baptist religious heritage. « It’s important for young Christian girls to see that beauty isn’t just being skinny or wearing b*kinis—it’s wearing a comfy pair of sneaks, a long, denim skirt you made at home, or a modest one-piece bathing suit under a swim shirt and long, flowy swim skirt. » Babylon bee

We are all cartoonists now. Antonio Branco

It’s time for the west to wake up to this kind of thing and stop appeasing radical Islam. Antonio Branco

I’m a fan of Twitter, I’m a fan of a president that talks directly to the people. Antonio Branco

Out of respect to our readers we have avoided those we felt were offensive. Many Muslims consider publishing images of their prophet innately offensive and we have refrained from doing so. Dean Baquet (NYT)

Selon les standards du Times, nous ne publions pas d’images ou d’autres matériaux offensant délibérément les sensibilités religieuses. Après concertation, les journalistes du Times ont décidé que décrire les caricatures en question donnerait suffisamment d’informations pour comprendre l’histoire. NYT

As I grew older, I learned that the fair-skinned, blue-eyed depiction of Jesus has for centuries adorned stained glass windows and altars in churches throughout the United States and Europe. But Jesus, born in Bethlehem, was most likely a Palestinian man with dark skin. Eric Copage

The Times published an appalling political cartoon in the opinion pages of its international print edition late last week. It portrayed Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel as a dog wearing a Star of David on a collar. He was leading President Trump, drawn as a blind man wearing a skullcap. The cartoon was chosen from a syndication service by a production editor who did not recognize its anti-Semitism. Yet however it came to be published, the appearance of such an obviously bigoted cartoon in a mainstream publication is evidence of a profound danger — not only of anti-Semitism but of numbness to its creep, to the insidious way this ancient, enduring prejudice is once again working itself into public view and common conversation. Anti-Semitic imagery is particularly dangerous now. The number of assaults against American Jews more than doubled from 2017 to 2018, rising to 39, according to a report released Tuesday by the Anti-Defamation League. On Saturday, a gunman opened fire during Passover services at a synagogue in San Diego County, killing one person and injuring three, allegedly after he posted in an online manifesto that he wanted to murder Jews. For decades, most American Jews felt safe to practice their religion, but now they pass through metal detectors to enter synagogues and schools. Jews face even greater hostility and danger in Europe, where the cartoon was created. In Britain, one of several members of Parliament who resigned from the Labour Party in February said that the party had become “institutionally anti-Semitic.” In France and Belgium, Jews have been the targets of terrorist attacks by Muslim extremists. Across Europe, right-wing parties with long histories of anti-Semitic rhetoric are gaining political strength. This is also a period of rising criticism of Israel, much of it directed at the rightward drift of its own government and some of it even questioning Israel’s very foundation as a Jewish state. We have been and remain stalwart supporters of Israel, and believe that good-faith criticism should work to strengthen it over the long term by helping it stay true to its democratic values. But anti-Zionism can clearly serve as a cover for anti-Semitism — and some criticism of Israel, as the cartoon demonstrated, is couched openly in anti-Semitic terms. The responsibility for acts of hatred rests on the shoulders of the proponents and perpetrators. But history teaches that the rise of extremism requires the acquiescence of broader society. As anti-Semitism has surged from the internet into the streets, President Trump has done too little to rouse the national conscience against it. Though he condemned the cartoon in The Times, he has failed to speak out against anti-Semitic groups like the white nationalists who marched in Charlottesville, Va., in 2017 chanting, “Jews will not replace us.” He has practiced a politics of intolerance for diversity, and attacks on some minority groups threaten the safety of every minority group. (…) A particularly frightening, and also historically resonant, aspect of the rise of anti-Semitism in recent years is that it has come from both the right and left sides of the political spectrum. Both right-wing and left-wing politicians have traded in incendiary tropes, like the ideas that Jews secretly control the financial system or politicians. (…) In the 1930s and the 1940s, The Times was largely silent as anti-Semitism rose up and bathed the world in blood. That failure still haunts this newspaper. Now, rightly, The Times has declared itself “deeply sorry” for the cartoon and called it “unacceptable.” Apologies are important, but the deeper obligation of The Times is to focus on leading through unblinking journalism and the clear editorial expression of its values. Society in recent years has shown healthy signs of increased sensitivity to other forms of bigotry, yet somehow anti-Semitism can often still be dismissed as a disease gnawing only at the fringes of society. That is a dangerous mistake. As recent events have shown, it is a very mainstream problem. The NYT Editorial Board

During the 2016 campaign, Donald J. Trump’s second campaign chairman, Paul Manafort, had regular communications with his longtime associate — a former Russian military translator in Kiev who has been investigated in Ukraine on suspicion of being a Russian intelligence agent. At the Republican National Convention in July, J. D. Gordon, a former Pentagon official on Mr. Trump’s national security team, met with the Russian ambassador, Sergey Kislyak, at a time when Mr. Gordon was helping keep hawkish language on Russia’s conflict with Ukraine out of the party’s platform. And Jason Greenblatt, a former Trump Organization lawyer and now a special representative for international negotiations at the White House, met last summer with Rabbi Berel Lazar, the chief rabbi of Russia and an ally of Russia’s president, Vladimir V. Putin. In a Washington atmosphere supercharged by the finding of the intelligence agencies that Mr. Putin tried to steer the election to Mr. Trump, as well as continuing F.B.I. and congressional investigations, a growing list of Russian contacts with Mr. Trump’s associates is getting intense and skeptical scrutiny. (…) In fact, vigorous reporting by multiple news media organizations is turning up multiple contacts between Trump associates and Russians who serve in or are close to Mr. Putin’s government. There have been courtesy calls, policy discussions and business contacts, though nothing has emerged publicly indicating anything more sinister. A dossier of allegations on Trump-Russia contacts, compiled by a former British intelligence agent for Mr. Trump’s political opponents, includes unproven claims that his aides collaborated in Russia’s hacking of Democratic targets. Current and former American officials have said that phone records and intercepted calls show that members of Mr. Trump’s 2016 presidential campaign and other Trump associates had repeated contacts with senior Russian intelligence officials in the year before the election. (…) Rabbi Lazar, who has condemned critics of Mr. Putin’s actions in Ukraine, is the leader of the Hasidic Chabad-Lubavitch group in Russia, where it is a powerful organization running dozens of schools and offering social services across the country, while maintaining links to a lucrative financial donor network. Mr. Greenblatt, who handled outreach to Jews for the campaign, said that Rabbi Lazar was one of several Chabad leaders he had met during the campaign. He said the two men did not discuss broader United States-Russia relations and called the meeting “probably less than useful.” Rabbi Lazar said they had spoken about anti-Semitism in Russia, Russian Jews in Israel and Russian society in general. While he meets with Mr. Putin once or twice a year, he said, he never discussed his meeting with Mr. Greenblatt with Kremlin officials. The NYT

Starting in 1999, Putin enlisted two of his closest confidants, the oligarchs Lev Leviev and Roman Abramovich, who would go on to become Chabad’s biggest patrons worldwide, to create the Federation of Jewish Communities of Russia under the leadership of Chabad rabbi Berel Lazar, who would come to be known as “Putin’s rabbi.” A few years later, Trump would seek out Russian projects and capital by joining forces with a partnership called Bayrock-Sapir, led by Soviet emigres Tevfik Arif, Felix Sater and Tamir Sapir—who maintain close ties to Chabad. The company’s ventures would lead to multiple lawsuits alleging fraud and a criminal investigation of a condo project in Manhattan. Meanwhile, the links between Trump and Chabad kept piling up. (…) With the help of this trans-Atlantic diaspora and some globetrotting real estate moguls, Trump Tower and Moscow’s Red Square can feel at times like part of the same tight-knit neighborhood. Now, with Trump in the Oval Office having proclaimed his desire to reorient the global order around improved U.S. relations with Putin’s government—and as the FBI probes the possibility of improper coordination between Trump associates and the Kremlin—that small world has suddenly taken on outsize importance. Founded in Lithuania in 1775, the Chabad-Lubavitch movement today has adherents numbering in the five, or perhaps six, figures. What the movement lacks in numbers it makes up for in enthusiasm, as it is known for practicing a particularly joyous form of Judaism. (…) Despite its small size, Chabad has grown to become the most sprawling Jewish institution in the world, with a presence in over 1,000 far-flung cities, including locales like Kathmandu and Hanoi with few full-time Jewish residents. (…) Chabad followers are also, according to Klein, “remarkable” fundraisers.(…) The Putin-Chabad alliance has reaped benefits for both sides. (…) With Washington abuzz about the FBI’s counterintelligence investigation of Trump world’s relationship with Putin’s Kremlin, their overlapping networks remain the object of much scrutiny and fascination. (…) To those unfamiliar with Russian politics, Trump’s world and Hasidic Judaism, all these Chabad links can appear confounding. Others simply greet them with a shrug. “The interconnectedness of the Jewish world through Chabad is not surprising insofar as it’s one of the main Jewish players,” said Boteach. “I would assume that the world of New York real estate isn’t that huge either.”Politico

The past several days have left many Jews in the United States feeling shell-shocked. Attacks against them seem to be coming from all quarters. First, on Thursday, the New York Times’ International Edition published a stunningly antisemitic cartoon on its op-ed page. It portrayed a blind President Donald Trump wearing the garb of an ultra-Orthodox Jew, replete with a black suit and a black yarmulke, with the blackened sunglasses of a blind man being led by a seeing-eye dog with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s face. If the message – that Jewish dogs are leading the blind American by the nose — wasn’t clear enough, the Netanyahu dog was wearing a collar with a Star of David medallion, just to make the point unmistakable. Under a torrent of criticism, after first refusing to apologize for the cartoon, which it removed from its online edition, the Times issued an acknowledment on Sunday, but has taken no action against the editors responsible. Two days after the Times published its hateful cartoon, Jews at the Chabad House synagogue in Poway, outside San Diego, were attacked by a rifle-bearing white supremacist as they prayed. (…) On the face of things, there is no meaningful connection between the Times’ cartoon and the Poway attack. In his online manifesto, Earnest presented himself as a Nazi in the mold of Robert Bowers, the white supremacist who massacred 11 Jews at the Tree of Life Synagogue last October. The New York Times, on the other hand, is outspoken in its hatred of white supremacists whom it associates with President Donald Trump, the paper’s archenemy. On the surface, the two schools of Jew hatred share no common ground. But a serious consideration of the Times’ anti-Jewish propaganda leads to the opposite conclusion. The New York Times — as an institution that propagates anti-Jewish messages, narratives, and demonizations — is deeply tied to the rise in white supremacist violence against Jews. This is the case for several reasons. First, as Seth Franzman of the Jerusalem Post pointed out, Bowers and Earnest share two hatreds – for Jews and for Trump. Both men hate Trump, whom they view as a friend of the Jews. Earnest referred to Trump as “That Zionist, Jew-loving, anti-White, traitorous c**ks****er.” Bowers wrote that he opposed Trump because he is supposedly surrounded by Jews, whom Bowers called an “infestation” in the White House. The New York Times also hates Trump. And like Bowers and Earnest, it promotes the notion in both news stories and editorials that Trump’s support for Israel harms U.S. interests to benefit avaricious Jews. In 2017, just as the Russia collusion narrative was taking hold, Politico spun an antisemitic conspiracy theory that placed Chabad at the center of the nefarious scheme in which Russian President Vladimir Putin connived with Trump to steal the election from Democratic nominee Hillary Clinton. (…) The story, titled “The Happy-Go-Lucky Jewish Group that Connects Trump and Putin,” claimed that Russia’s Chief Rabbi Berel Lazar, who is Chabad’s senior representative there, served as an intermediary between Putin and Trum-p. He did this, Politico alleged, through his close ties to Chabad rabbis in the United States who have longstanding ties to Trump. (…) In other words, the antisemitic Chabad conspiracy theory laid out by Politico, which slanderously placed Chabad at the center of a nefarious plot to steal the U.S. presidency for Trump, was first proposed by the New York Times. The Times is well known for its hostility towards Israel. But that hostility is never limited to Israel itself. It also encompasses Jewish Americans who support Israel. For instance, in a 11,000 word “analysis” of the antisemitic “boycott, divestment, sanctions” (BDS) movement published in late March, the Times effectively delegitimized all Jewish support for Israel. (…) Last week the Times erroneously claimed that Jesus was a Palestinian. The falsehood was picked up by antisemitic Rep. Ilhan Omar (D-MN). The Times waited a week to issue a correction. (…) In an op-ed following the cartoon’s publication, the Times’ in-house NeverTrump pro-Israel columnist Bret Stephens at once condemned the cartoon and the paper’s easy-breezy relationship with antisemitism, and minimized the role that antisemitism plays at the New York Times. Stephens attributed the decision to publish the cartoon in the New York Times international edition to the small staff in the paper’s Paris office and insisted that “the charge that the institution [i.e., the Times] is in any way antisemitic is a calumny.” (…) Stephens tried to minimize the Times’ power to influence the public discourse in the U.S. by placing its antisemitic reporting in the context of a larger phenomenon. But the fact is that while the New York Times has long since ceased serving as the “paper of record” for anyone not on the political left in America, it is still the most powerful news organization in the United States, and arguably in the world. The Times has the power to set the terms of the discourse on every subject it touches. Politico felt it was reasonable to allege a Jewish world conspiracy run by Chabad that linked Putin with Trump because, as Haberman suggested, the Times had invented the preposterous, bigoted theory three weeks earlier. New York University felt comfortable giving a prestigious award to the Hamas-linked antisemitic group Students for Justice in Palestine last week because the Times promotes its harassment campaign against Jewish students. (…) It has co-opted of the discourse on antisemitism in a manner that sanitizes the paper and its followers from allegations of being part of the problem. It has led the charge in reducing the acceptable discourse on antisemitism to a discussion of right wing antisemitism. Led by reporter Jonathan Weisman, with able assists from Weiss and Stephens, the Times has pushed the view that the most dangerous antisemites in America are Trump supporters. The basis of this slander is the false claim that Trump referred to the neo-Nazis who protested in Charlottesville in August 2017 as “very fine people.” As Breitbart’s Joel Pollak noted, Trump specifically singled out the neo-Nazis for condemnation and said merely that the protesters at the scene who simply wanted the statue of Robert E. Lee preserved (and those who peacefully opposed them) were decent people. The Times has used this falsehood as a means to project the view that hatred of Jews begins with Trump – arguably the most pro-Jewish president in U.S. history, goes through the Republican Party, which has actively defended Jews in the face of Democratic bigotry, and ends with his supporters. By attributing an imaginary hostility against Jews to Trump, Republicans, and Trump supporters, the Times has effectively given carte blanche to itself, the Democrats, and its fellow Trump-hating antisemites to promote Jew-hatred. John Earnest and Robert Bowers were not ordered to enter synagogues and massacre Jews by the editors of the New York Times. But their decisions to do so was made in an environment of hatred for Jews that the Times promotes every day. Following the Bowers massacre of Jewish worshippers at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, the New York Times and its Trump-hating columnists blamed Trump for Bowers’s action. Not only was this a slander. It was also pure projection. Caroline Glick

À la suite d’un torrent de protestations, la direction du grand quotidien libéral a reconnu que sa caricature reprenait les clichés antisémites d’usage et a présenté ses regrets. Mais il est difficile pour autant, pour un observateur qui scrute depuis longtemps les relations judéo-américaines, de passer cet incident en pures pertes et profits. Pour différentes raisons qui se conjuguent dangereusement. Mais un mot tout d’abord sur la caricature. En dépit de l’amende honorable versée sans barguigner par le journal lui-même, certains esprits forts discutent l’aspect antisémite du dessin incriminé. J’ai cru remarquer qu’il s’agissait souvent d’antiracistes de gauche vétilleux qui sourcillent dès lors que, par exemple, on ne partage pas avec eux extatiquement le même enthousiasme pour le phénomène migratoire massif et souvent illégal. Au demeurant, le New York Times lui-même n’est pas le dernier à se proposer pour donner à autrui des leçons d’antiracisme qu’il n’a pas réclamées. Nous mettrons bien évidemment leurs contestations sur le compte de leur ignorance de l’histoire de l’antisémitisme plutôt que sur celui d’une improbable mauvaise foi. Tout d’abord, l’animalisation du Juif est un grand classique. Mais au-delà même de cet antisémitisme de facture assez classique, ce méchant dessin s’insère dans un contexte contemporain anglo-saxon de gauche fort dégradé. Il convient de comprendre que parallèlement à un conflit interne au parti travailliste britannique qui reproche, preuves à l’appui, à Jeremy Corbyn un antisémitisme caricatural (lui-même ayant reconnu un problème au sein du Labour), le parti Démocrate américain est déchiré. En cause, de nouvelles représentantes d’origine islamique ou immigrée qui multiplient les dérapages. La plus emblématique étant pour l’heure ilhan Omar, d’origine somalienne, qui enchaînent en spirales les provocations suivies d’excuses. L’un de ses griefs consistant notamment à reprocher aux politiciens juifs une double et déloyale allégeance en faveur de l’état Juif. Les réactions de l’appareil démocrate ordinairement antiraciste, se caractérisant ici par une manière de déploration paternaliste. C’est donc bien dans ce cadre général et particulier qu’il convenait d’analyser pourquoi cette caricature tombait mal, pour le journal libéral comme pour la gauche américaine en proie à ses nouveaux vieux démons, comme pour les juifs américains traditionnellement et majoritairement démocrates. Gilles-William Goldnadel

You thought that Congresswoman Ilhan Omar’s comments about foreign loyalty or “Benjamins” were problematic. The International Edition of the Times just said: “Let me show you what we can do,” with a cartoon of a yarmulke-wearing, blind US President Donald Trump being led by a dog with a Star of David collar and Prime Minister Benjamin Netanyahu’s face for a head. (…) It used to be that we were told that Trump was fostering “Trump antisemitism” and driving a new wave of antisemitism in the US. But the cartoon depicts him as a Jew. Well, which is it? Is he fostering antisemitism, or is he now a closet Jew being led by Israel, depicted as a Jewish dog? We used to say that images “conjured up memories” of 1930s antisemitism. This didn’t conjure it up; this showed us exactly what it looked like. The Nazis also depicted us as animals. They also put Stars of David on us. Antisemites have compared us to dogs, pigs and monkeys before. It used to be that it was on the far-Right that Jews were depicted as controlling the world, like an octopus or a spider. But now we see how mainstream it has become to blame the Jews and Israel for the world’s problems. There isn’t just one problem with this cartoon. There are numerous problems. Problem one is putting a yarmulke on the US president in a negative way. What is being said there? That he is secretly a Jew. Then making him blind, and having him led by Israel. That implies Israel controls US policy or controls America. Problem two: they put a dog leash with a Star of David, which is antisemitic in multiple ways. Problems three and four. You’d think that after the Holocaust, any use of the Star of David would automatically raise questions in a newsroom. But no. Then they put the Israeli prime minister’s face on a dog. On a dog. Problem number five. So this cartoon wasn’t just mildly antisemitic. It wasn’t like “whoops.” It was deeply antisemitic. The New York Times acknowledged this in a kind of pathetic way. They admitted that the cartoon “included antisemitic tropes.” It then noted, “The image was offensive and it was an error of judgement to publish it.” This should be a defining moment. It is a defining moment because one of America’s most prestigious newspapers did this, not some small town newspaper somewhere. That it was in the International Edition doesn’t make it any less harmful. In fact, it shows America’s face to the world and gives a quiet signal to other antisemites. How can we demand that there be zero tolerance for antisemitism and antisemitic tropes when this happens? Jerusalem Post

A dog with a Jewish star around its neck and the face of a Jewish leader, leading a blind, yarmulke-wearing U.S. President would be standard fare for the notorious Nazi newspaper Der Sturmer, and for its modern descendants. Unfortunately the New York Times must now be counted among those descendants. Just days after the Times published an op-ed falsely claiming Jesus was a Palestinian, the New York Times International Edition placed this cartoon on their op-ed page, depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as a dog leading a blind U.S. President Donald Trump: The cartoon is by the award-winning (aren’t they all) Portuguese cartoonist Antonio Antunes Moreira, and was distributed by the New York Times News Service and Syndicate. After a wave of criticism – perhaps among the earliest was a tweet from the left wing site Jewish Worker – the Times removed the image and tweeted this statement: A political cartoon in the international print edition of The New York Times on Thursday, included anti-Semitic tropes, depicting the Prime Minister of Israel as a guide dog with a Star of David collar leading the President of the United States, shown wearing a skullcap. The image was offensive, and it was an error of judgement to publish it. It was provided by the New York Times News Service and Syndicate, which has since deleted it. Some have termed this an apology – it is not, it is cold-blooded and at best descriptive. Neither the word apology nor any synonym for apology is employed, and there is nothing about accountability or further steps the Times will take to make sure nothing like this ever happens again. This did not happen in a vacuum, but there is nothing about the responsible editor or editors being fired, or even disciplined. There is nothing about no longer accepting or distributing cartoons from the cartoonist Antonio, who has previously used religious symbols in an offensive way. For example, in the cartoon below the Jewish Star of David is represented as controlling the United States, and a crescent moon often associated with Islam is linked with dynamite. Both the Jewish Star and the crescent are seemingly bloody. Camera

Imagine if the New York Times cartoon that depicted Israel’s Prime Minister as a dog had, instead, depicted the leader of another ethnic or gender group in a similar manner? If you think that is hard to imagine that you are absolutely right. It would be inconceivable for a Times editor to have allowed the portrayal of a Muslim leader as a dog; or the leader of any other ethnic or gender group in so dehumanizing a manner. What is it then about Jews that allowed such a degrading cartoon about one of its leaders? One would think that in light of the history of the Holocaust, which is being commemorated this week, the last group that a main stream newspaper would demonize by employing a caricature right out of the Nazi playbook, would be the Jews. But, no. Only three quarters of a century after Der Stürmer incentivized the mass murder of Jews by dehumanizing them we see a revival of such bigoted caricatures. The New York Times should be especially sensitive to this issue, because they were on the wrong side of history when it came to reporting the Holocaust. They deliberately buried the story because their Jewish owners wanted to distance themselves from Jewish concerns. They were also on the wrong side of history when it came to the establishment of the nation state of the Jewish people, following the holocaust. When it comes to Jews and Israel, the New York Times is still on the wrong side of history. I am a strong believer in freedom of speech and the New York Times has a right to continue its biased reporting and editorializing. But despite my support for freedom of speech, I am attending a protest in front of the New York Times this afternoon to express my freedom of speech against how the New York Times has chosen to exercise its. There is no inconsistency in defending the right to express bigotry and at the same time protesting that bigotry. When I defended the rights of Communists and Nazis to express their venomous philosophies, I also insisted on expressing my contempt for their philosophy. I did the same when I defended the rights of Palestinian students to fly the Palestinian flag in commemoration of the death of Arafat. I went out of my way to defend the right of students to express their support of this mass murder. But I also went out of my way to condemn Arafat and those who support him and praise his memory. I do not believe in free speech for me, but not for thee. But I do believe in condemning those who hide behind the First Amendment to express anti-Semitic, anti-Muslim, homophobic, sexist or racist views. Nor is the publication of this anti-Semitic cartoon a one-off. For years now, the New York Times op-ed pages have been one-sidedly anti-Israel. Its reporting has often been provably false, and all the errors tend to favor Israel’s enemies. Most recently, the New York Times published an op-ed declaring, on Easter Sunday, that the crucified Jesus was probably a Palestinian. How absurd. How preposterous. How predictable. In recent years, it has become more and more difficult to distinguish between the reporting of the New York Times and their editorializing. Sometimes its editors hide behind the euphemism « news analysis, » when allowing personal opinions to be published on the front page. More recently, they haven’t even bothered to offer any cover. The reporting itself, as repeatedly demonstrated by the Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA), has been filled with anti-Israel errors. The publishers of the New York Times owe its readers a responsibility to probe deeply into this bias and to assume responsibility for making the Times earn its title as the newspaper of record. Any comparison between the reporting of the New York Times and that of the Wall Street Journal when it comes to the Middle East would give the New York Times a failing grade. Having said this, I do not support a boycott of the New York Times. Let readers decide for themselves whether they want to read its biased reporting. I, for one, will continue to read the New York Times with a critical eye, because it is important to know what disinformation readers are getting and how to challenge that disinformation in the marketplace of ideas. So I am off to stand in protest of the New York Times, while defending its right to be wrong. That is what the First Amendment is all about. Finally, there is some good news. One traditional anti-Semitic trope is that « the Jews control the media. » People who peddle this nonsense, often point to the New York Times, which is, in fact, published by a prominent Jewish family, the Sulzbergers. Anyone who reads the New York Times will immediately see the lie in this bigoted claim: Yes, the New York Times has long been controlled by a Jewish family. But this Jewish family is far from being supportive of Jewish values, the nation state of the Jewish people or Jewish sensibilities. If anything, it has used its Jewishness as an excuse to say about Jews and do to Jews what no mainstream newspaper, not owned by Jews, would ever do. Alan M. Dershowitz

As prejudices go, anti-Semitism can sometimes be hard to pin down, but on Thursday the opinion pages of The New York Times international edition provided a textbook illustration of it. Except that The Times wasn’t explaining anti-Semitism. It was purveying it. It did so in the form of a cartoon, provided to the newspaper by a wire service and published directly above an unrelated column by Tom Friedman, in which a guide dog with a prideful countenance and the face of Benjamin Netanyahu leads a blind, fat Donald Trump wearing dark glasses and a black yarmulke. Lest there be any doubt as to the identity of the dog-man, it wears a collar from which hangs a Star of David. Here was an image that, in another age, might have been published in the pages of Der Stürmer. The Jew in the form of a dog. The small but wily Jew leading the dumb and trusting American. The hated Trump being Judaized with a skullcap. The nominal servant acting as the true master. The cartoon checked so many anti-Semitic boxes that the only thing missing was a dollar sign. (…) The Times has a longstanding Jewish problem, dating back to World War II, when it mostly buried news about the Holocaust, and continuing into the present day in the form of intensely adversarial coverage of Israel. The criticism goes double when it comes to the editorial pages, whose overall approach toward the Jewish state tends to range, with some notable exceptions, from tut-tutting disappointment to thunderous condemnation. (…) The problem with the cartoon isn’t that its publication was a willful act of anti-Semitism. It wasn’t. The problem is that its publication was an astonishing act of ignorance of anti-Semitism — and that, at a publication that is otherwise hyper-alert to nearly every conceivable expression of prejudice, from mansplaining to racial microaggressions to transphobia. Imagine, for instance, if the dog on a leash in the image hadn’t been the Israeli prime minister but instead a prominent woman such as Nancy Pelosi, a person of color such as John Lewis, or a Muslim such as Ilhan Omar. Would that have gone unnoticed by either the wire service that provides the Times with images or the editor who, even if he were working in haste, selected it? The question answers itself. And it raises a follow-on: How have even the most blatant expressions of anti-Semitism become almost undetectable to editors who think it’s part of their job to stand up to bigotry? The reason is the almost torrential criticism of Israel and the mainstreaming of anti-Zionism, including by this paper, which has become so common that people have been desensitized to its inherent bigotry. So long as anti-Semitic arguments or images are framed, however speciously, as commentary about Israel, there will be a tendency to view them as a form of political opinion, not ethnic prejudice. But as I noted in a Sunday Review essay in February, anti-Zionism is all but indistinguishable from anti-Semitism in practice and often in intent, however much progressives try to deny this. Add to the mix the media’s routine demonization of Netanyahu, and it is easy to see how the cartoon came to be drawn and published: Already depicted as a malevolent Jewish leader, it’s just a short step to depict him as a malevolent Jew. The paper (…) owes itself some serious reflection as to how its publication came, to many longtime readers, as a shock but not a surprise. Bret L. Stephens

António Antunes a publié ses premiers dessins animés dans le quotidien de Lisbonne« République » en mars 1974. Plus tard cette année, il a rejoint l’hebdomadaire « Expresso » où il continue de publier ses œuvres. Il a reçu différents prix dont le Grand Prix du 20e Salon of Cartoons (Montréal, Canada, 1983), Le 1er prix pour Cartoon Editorial du 23ème International Salon of Cartoons (Montréal, Canada, 1986), Grand Prix D’honneur 15e Festival du Dessin Humoristique (Anglet, France, 1993), Prix d’excellence – Best Newspaper Design, SND – Stockholm, Suède (1995) Premio Internazionale Satira Politica (ex-aequo, Forte Dei Marmi, Italie, 2002), Grand Prix Stuart Carvalhais (Lisbonne, Portugal, 2005) et le Prix International Presse (Saint-Just-le-Martel, France, 2010). Il a organisé des expositions individuelles au Portugal, en France, en Espagne, au Brésil, en Allemagne et au Luxembourg. Il a été membre du jury à différents Salons de Dessin d’Humour au Portugal, au Brésil, en Grèce, en Italie, en Serbie et en Turquie. António est se dédie aussi au design graphique, à la sculpture, aux médailles et il est l’auteur de l’animation plastique de la station de métro Airport de Lisbonne, ouverte en 2012, mettant en vedette des caricatures de personnalités de premier plan dans la ville, réalisées en pierre inserée. Il est président du jury de World Press Cartoon, le Salon dont il est le directeur depuis sa fondation en 2005. Festival International de la caricature, du dessin de presse et d’humour

When the international version of the NY Times decided to publish an anti-Semitic cartoon by the Portuguese cartoonist Antonio Moreira Antunes, it was just following a long-established European post-WWII tradition. Antunes has been in the anti-Semitic image business for decades, and won an award in 1983 for his appropriation of a Warsaw ghetto photo, changing the victim of Nazis into a Palestinian victim of Israeli Jews. For this, Antunes received the top prize at the 20th International Salon of Cartoons in Montreal. So that’s the identity and history of the cartoonist who drew the more recent cartoon with Trump as a blind Jew being led by the dachshund Jew Netanyahu. So far, though, the Times hasn’t seen fit to name the person or persons who decided to publish the Trump/Netanyahu cartoon in their paper. But my guess is that this person or people who made the call is/are European as well—or, if American, has/have lived a long time abroad. To Europeans, that cartoon would likely be considered ho-hum, just business as usual—or maybe even worthy of a prize or two. They have lost the ability to see what the cartoon looks like to others because they are so used to what’s being expressed here that it’s become mainstream. It’s not as though any of this is new in Europe, although it may be somewhat new for the NY Times (even the international version) to publish this sort of thing. Prior to doing the research for this post, I had never heard of Antunes’ reworking of the Warsaw ghetto image. But for me, that blind-Trump/dachshund-Netanyahu cartoon had already conjured up the memory of another cartoon, one that had appeared in the British newspaper The Independent and was drawn by the British political cartoonist Dave Brown. (…) Ariel Sharon is naked, except for that little Likud rosette instead of a fig leaf. Not a kippah or a Jewish star in sight. So that makes the blood libel perfectly okay, apparently. In fact, the cartoon was so highly thought of that it was awarded the 2003 first prize by the British Political Cartoon Society. (…) If you think about it, it’s a wonder that the international NY Times took so long to get with the program. Legal insurrection

Attention: une normalisation de la déviance peut en cacher une autre !

En cette nouvelle Fête du travail ….

Véritable institutionnalisation, de la première bombe anarchiste de Haymarket square aux actuelles déprédations des black blocs, de la violence politique …

Pendant qu’après l’élection au Congrès de la première députée voilée explicitement antisémite, nos médias nous présentent comme nouvelle avancée historique la burkinisation d’un des modèles du numéro spécial maillots du magazine sportif américain Sports illustrated …

Comment ne pas voir …

La publication, dans les pages internationales (et parisiennes) d’un quotidien qui avait refusé la moindre caricature de Mahomet ou de Charlie hebdo …

Et entre une descente en règle de la politique israélienne, la dénonciation de la prétendue collusion de Trump avec la Russie via « son rabbin » et la palestinisation de Jésus lui-même …

D’une caricature antisémite, deux jours avant une nouvelle fusillade dans une synagogue, digne des plus beaux jours de der Sturmer ou de Je suis partout …

Comme un nouveau cas, excuses ou pas, à l’instar de ce qui arrive actuellement tant aux travaillistes britanniques qu’aux démocrates américains …

De la « normalisation de la déviance » ou de la « normalité rampante » si bien décrits par les sociologue et historien des catastrophes spatiales (Diane Vaughan) ou écologiques (Jared Diamond) …

Où rejoignant entre le détournement de la photo du ghetto de Varsovie ou un Sharon dévoreur d’enfants …

Une désormais longue et dûment primée, sauf très rares exceptions, tradition européenne …

La tolérance croissante à toute une série de petites entorses à la déontologie génère imperceptiblement une véritable culture d’entreprise de l’antisionisme …

Et derrière la banalisation de l’antisémitisme qui s’ensuit …

Sans parler bien sûr de l’antichristianisme de rigueur …

Aboutit presque inévitablement au type de fiasco actuel ?

The New York Times and the European vogue for anti-Semitic cartoons

For decades European anti-Semitic cartoons have won international prizes

New Neo

Legal insurrection

April 30, 2019

When the international version of the NY Times decided to publish an anti-Semitic cartoon by the Portuguese cartoonist Antonio Moreira Antunes, it was just following a long-established European post-WWII tradition. Antunes has been in the anti-Semitic image business for decades, and won an award in 1983 for his appropriation of a Warsaw ghetto photo, changing the victim of Nazis into a Palestinian victim of Israeli Jews. For this, Antunes received the top prize at the 20th International Salon of Cartoons in Montreal.

So that’s the identity and history of the cartoonist who drew the more recent cartoon with Trump as a blind Jew being led by the dachshund Jew Netanyahu. So far, though, the Times hasn’t seen fit to name the person or persons who decided to publish the Trump/Netanyahu cartoon in their paper. But my guess is that this person or people who made the call is/are European as well—or, if American, has/have lived a long time abroad.

To Europeans, that cartoon would likely be considered ho-hum, just business as usual—or maybe even worthy of a prize or two. They have lost the ability to see what the cartoon looks like to others because they are so used to what’s being expressed here that it’s become mainstream.

It’s not as though any of this is new in Europe, although it may be somewhat new for the NY Times (even the international version) to publish this sort of thing. Prior to doing the research for this post, I had never heard of Antunes’ reworking of the Warsaw ghetto image. But for me, that blind-Trump/dachshund-Netanyahu cartoon had already conjured up the memory of another cartoon, one that had appeared in the British newspaper The Independent and was drawn by the British political cartoonist Dave Brown.

It was early in 2003, during the Second Intifada, when Palestinians had been deliberately targeting and blowing up Israelis civilians (including Israeli children) at a rapid clip for three years. The wall had been started but was far from completion at the time the cartoon was published (January of 2003). One would think that if anyone was going to be depicted as deliberate and ghoulish child killers it would be the Palestinians, who not only supported suicide bombers who murdered children but who purposely used their own children as sacrifices, putting them in harm’s way (see also this) to make it more likely that defensive retaliatory measures by the Israelis would result in the inadvertent death of Palestinian children.

But ghoulish Palestinians wasn’t the image Brown was after (and here the reference is to the famous Goya painting “Saturn Devouring His Son“):

See? Ariel Sharon is naked, except for that little Likud rosette instead of a fig leaf. Not a kippah or a Jewish star in sight. So that makes the blood libel perfectly okay, apparently. In fact, the cartoon was so highly thought of that it was awarded the 2003 first prize by the British Political Cartoon Society. In his acceptance speech, “Brown thanked the Israeli Embassy for its angry reaction to the cartoon, which he said had contributed greatly to its publicity.”

If you think about it, it’s a wonder that the international NY Times took so long to get with the program.

Voir aussi:

A Despicable Cartoon in The Times

The paper of record needs to reflect deeply on how it came to publish anti-Semitic propaganda.

NYT

April 28, 2019

As prejudices go, anti-Semitism can sometimes be hard to pin down, but on Thursday the opinion pages of The New York Times international edition provided a textbook illustration of it.

Except that The Times wasn’t explaining anti-Semitism. It was purveying it.