Si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin et qu’on le jetât au fond de la mer. Jésus (Matthieu 18: 6)

Il faut peut-être entendre par démocratie les vices de quelques-uns à la portée du plus grand nombre. Henry Becque

Il nous arriverait, si nous savions mieux analyser nos amours, de voir que souvent les femmes ne nous plaisent qu’à cause du contrepoids d’hommes à qui nous avons à les disputer (…) ce contrepoids supprimé, le charme de la femme tombe. Proust

L’idée que Playboy transforme les femmes en objets sexuels est ridicule. Les femmes sont des objets sexuels… C’est l’attraction entre les sexes qui fait tourner le monde. C’est pourquoi les femmes portent du rouge à lèvres et des jupes courtes. Hugh Hefner (2010)

Ces nanas sont notre ennemi naturel. Il est temps de se battre contre elles. Il est temps de se battre contre elles… Ce que je veux, c’est un article dévastateur qui démonte les féministes militantes. Hugh Hefner

Playboy traite les femmes – et les hommes aussi, d’ailleurs – comme des êtres sexuels et non comme des objets sexuels. En ce sens, je pense que Playboy a été une force efficace dans la cause de l’émancipation féminine. Hugh Hefner

Il est difficile d’imaginer que quelqu’un aurait pu savoir ce que cela aurait pu devenir. Les parents qui grandissent aujourd’hui se battent pour que leurs enfants restent purs. Les époux se battent pour garder leur mariage intact. Et de nombreuses personnes asservies et piégées dans l’industrie du divertissement pour adultes ont été dépouillées, au sens figuré et au sens propre, non seulement de leurs vêtements, mais aussi de leur valeur même en tant que personnes créées à l’image de Dieu. Si cela ne nous préoccupe pas, qu’est-ce qui va nous préoccuper ? Ed Stetzer

Il aurait été amusant de débattre de la question de savoir si un homme qui procurait, sollicitait et tirait profit de femmes vendant des services sexuels pouvait être qualifié de proxénète. Bien entendu, l’idéologie de Playboy repose sur l’idée que les femmes font ce genre de choses de leur plein gré ; qu’à 23 ans, elles ne veulent rien d’autre que sauter des octogénaires. Maintenant qu’il est mort, on parle de ce vieux dégoûtant en smoking comme d’une sorte de libérateur des femmes. Kim Kardashian est honorée d’y avoir participé. C’est vrai. Je ne sais pas vraiment quelles femmes ont été libérées par les fantasmes de Hefner. Je suppose que si vous aspiriez à être une Barbie vivante, c’était aussi fabuleux que de faire partie de l’entourage de Donald Trump. Si nous étions allés au tribunal, j’aurais aimé entendre certaines des anciennes camarades de jeu et lapins s’exprimer devant la cour – parce qu’au fil des ans, ils l’ont fait. Les récits des « quelques privilégiées » qui ont pu pénétrer dans le sanctuaire du manoir Playboy de 29 pièces en tant qu’épouses/petites amies/lapins sont assez étonnants. Dans le zoo, le harem et le bordel de Hefner, ces blondes interchangeables étaient soumises à un couvre-feu. Elles n’étaient pas autorisées à recevoir la visite d’amis. Et certainement pas de petits amis. Elles recevaient une « allocation ». Les grandes grilles métalliques du manoir, dont tout le monde prétendait qu’elles empêchaient les gens d’entrer dans ce « nirvana », ont été décrites par Holly Madison, ancienne « petite amie » de Hefner, dans son autobiographie : « J’ai fini par penser que c’était fait pour m’enfermer ». Le fantasme vendu par Hefner n’était pas un fantasme de liberté pour les femmes, mais pour les hommes. Les femmes devaient être étrangement chastes mais toujours disponibles pour un bon prix. Habiller des femmes adultes en lapins – autrefois considéré comme le summum de la sophistication – est aujourd’hui perçu comme une attitude grotesque et ironique. Certains veulent aujourd’hui célébrer la contribution de Hefner au journalisme de magazine, et je ne conteste pas le fait que Playboy a fait appel à des écrivains fantastiques. Une partie du sens des affaires de Hefner a consisté à rendre la vente de chair féminine respectable et branchée, à rendre le porno doux acceptable. Le rêve de tout homme était d’avoir le style de vie de Hefner. Apparemment. Toutes les photos de lui, jusqu’à la fin, le montrent avec son sourire de lézard entouré de clones blondes. Tous les crétins de Twitter se demandent si Hefner ira au paradis alors qu’il y a déjà vécu. Mais écoutez ce que les femmes disent de ce paradis. Chaque semaine, se souvient Izabella St James, elles devaient se rendre dans sa chambre et « attendre qu’il ramasse la crotte de chien sur le tapis – puis demander notre argent de poche ». Un millier de dollars comptés en billets de cent dollars craquants provenant d’un coffre-fort situé dans l’une de ses bibliothèques ». Si l’une d’entre elles quittait le manoir et n’était pas disponible pour les soirées du club où elle était exhibée, elle ne recevait pas son argent de poche. Les draps du manoir étaient tachés. Les petites amies ne devaient pas se chamailler. Aucun préservatif ne pouvait être utilisé. Une infirmière devait parfois être appelée dans la « grotte » de Hefner s’il avait fait une chute. Néanmoins, ces jeunes femmes devaient s’exécuter. Hefner – décrit à plusieurs reprises comme une icône de la libération sexuelle – était allongé là, avec, je suppose, une érection emblématique, bourré de Viagra jusqu’aux yeux. La petite amie principale était ensuite appelée pour lui faire une fellation. Il n’y avait ni protection ni test. Il s’en fichait, écrit Jill Ann Spaulding. Ensuite, les autres femmes se mettaient à tour de rôle sur lui pendant deux minutes, tandis que les filles en arrière-plan jouaient des scénarios lesbiens pour maintenir l’excitation de « papa ». Y a-t-il une fin à ce glamour ? Aujourd’hui, oui, bien sûr. Mais cet homme est encore célébré par des personnes qui devraient être mieux informées. On peut parler de glamour, d’oreilles de lapin et de résilles, on peut évoquer sa contribution au journalisme gonzo, on peut contextualiser sa volonté de libérer le sexe dans le cadre de la révolution sexuelle. Mais si l’on fait abstraction de tout cela, on s’aperçoit qu’il était un homme qui achetait et vendait des femmes à d’autres hommes. N’est-ce pas là la définition d’un proxénète ? Je ne saurais le dire. Suzanne Moore

En apprenant la mort du proxénète et pornographe Hugh Hefner ce matin, j’ai souhaité croire à l’enfer. (…) C’est à Hefner que l’on doit la transformation du porno en industrie. Comme l’écrit Gail Dines dans ses virulantes révélations sur l’industrie pornographique, il l’a fait passer des arrières-cours à Wall Street et, en grande partie grâce à lui, c’est aujourd’hui une industrie de plusieurs milliards de dollars par an. Hefner a opéré dans un pays où, si l’on filme un acte d’humiliation ou de torture – et si la victime est une femme – le film est à la fois un divertissement et un discours protégé. Il a causé des dommages incommensurables en faisant du porno – et donc de l’achat et de la vente du corps des femmes – un commerce légitime. Hefner détestait les femmes et les traitait de « chiennes ». En 1963, Gloria Steinem (alors journaliste indépendante) a décidé de se faire passer pour une Bunny Girl et de passer deux semaines à la Playboy Mansion. Steinem a découvert que les femmes qui y travaillaient étaient traitées comme des moins que rien. Les Bunny devaient porter des talons d’au moins cinq centimètres de haut et des corsets trop petits d’au moins cinq centimètres partout, sauf au niveau du buste, qui ne comportait que des bonnets D. Steinem a décrit cette situation comme une forme d’injustice. Steinem l’a décrit comme une forme de torture. Un éternuement pouvait faire sauter la fermeture éclair, et lorsqu’elles l’enlevaient, leur poitrine était écarlate et enflée. Steinem a constaté une misogynie grotesque à l’égard des femmes et a commenté qu’elles étaient « déshumanisées » par les clients – qui, après tout, suivaient l’exemple de Hefner. « Ces gonzesses [les féministes] sont nos ennemies naturelles. Il est temps de se battre contre elles », a écrit Hefner dans une note secrète transmise aux féministes par des secrétaires de Playboy. « Il est temps que nous nous battions contre elles… Ce que je veux, c’est un article dévastateur qui démonte les féministes militantes ». En réaction, des féministes ont commencé à dresser des piquets de grève devant ses commerces. Avouant qu’il ne pouvait avoir d’orgasme qu’en se masturbant devant de la pornographie, Hefner était un prédateur sexuel. Les jeunes femmes qui travaillaient au manoir Playboy parlaient du dégoût qu’elles éprouvaient à avoir des relations sexuelles avec lui, mais elles ajoutaient que cela « faisait partie des règles tacites ». « C’était presque comme si nous devions le faire en échange de tout ce que nous avions », avait déclaré l’une d’entre elles. Les jumelles britanniques Carla et Melissa Howe, qui ont vécu à la Playboy Mansion pendant un certain temps, ont déclaré à un journal en 2015 que la sécurité était si stricte qu’on avait l’impression d’être en prison. Elles ont également déclaré à propos des hommes qui visitaient le manoir : « C’était vraiment des tordus; toutes les filles se battaient pour s’enfuir ». Décrit comme « moderne, digne de confiance, propre et respectable » par le magazine Time en mars 1963, Hefner était régulièrement présenté comme une sorte d’attaché culturel plutôt que comme le salaud qui haïssait les femmes qu’il était. Prétendre que Hefner était un libérateur sexuel ou une idole de la liberté d’expression, c’est comme suggérer que Roman Polanski a contribué à la protection de l’enfance. J’imagine que les fabricants de pyjamas en soie pleurent Hefner, mais aucune féministe ne versera une larme à sa mort. Et les gauchistes progressistes qui expliquent avec lyrisme que Hefner soutenait les luttes antiracistes devraient peut-être se demander comment un tel champion des droits civiques a pu concilier cela avec les millions qu’il a gagnés en vendant le racisme le plus vil dans une grande partie de sa pornographie. Au moment où j’écrivais ces lignes, une émission d’information reconnue m’a demandé si j’accepterais de participer ce soir à un sujet sur l’héritage de Hefner. « Nous cherchons à savoir s’il a été une force pour le bien ou pour le mal. Hefner a-t-il révolutionné la sexualité féminine ou encouragé la dégradation des femmes en les considérant comme de simples objets de désir ? Maintenant qu’il est mort, j’imagine que les dizaines de femmes qu’il a abusées vont se manifester et forcer ses partisans progressistes à voir en lui ce qu’il était vraiment : une ordure sexiste de la plus basse espèce. Julie Bindel

Je me trouvais devant la célèbre Playboy Mansion, un magnifique château en pierre devenu synonyme de bacchanales orgiaques (est-ce une redondance ?) organisées par son propriétaire, Hugh Hefner (…) Ces fêtes – décorées par des jeunes femmes légèrement vêtues – étaient de véritables rites de passage pour des dizaines de types d’Hollywood et d’athlètes professionnels en rut. En me garant, je me suis rendu compte que quelque chose n’allait pas. Une balançoire en plastique brillant était suspendue à un arbre gracieux près de l’imposante porte d’entrée du manoir. Des jouets d’enfants étaient éparpillés. Hefner était marié à Kimberly Conrad, une ancienne Playmate de l’année. Leur fils, Marston, était tout petit. Le magazine People avait traité leur mariage de 1989 comme un miracle des temps modernes : « La semaine prochaine, l’enfer gèle », avait-il déclaré. Après sa brève incursion dans la vie domestique, Hefner est revenu à son ancien libertinage sexuel. Il a souvent été photographié avec un trio évolutif de jeunes femmes blondes et plantureuses. Je suis sûr qu’il n’y a rien de plus sexy que d’être traité de manière interchangeable par un homme qui a au moins un demi-siècle d’avance sur vous. Hefner s’est remarié en 2012 avec une femme de 60 ans sa cadette, qui est maintenant devenue sa veuve (…) J’étais venu au manoir pour interviewer Wendy Hamilton, une jeune femme de 23 ans originaire de Detroit qui avait été choisie pour être la Miss Décembre 1991 du magazine Playboy. Les responsables du magazine m’ont dit que j’étais le premier journaliste qu’ils avaient autorisé à assister à une séance de photos de la page centrale, que j’avais réalisée quelques jours plus tôt dans les studios de l’immeuble Playboy sur Sunset Boulevard. C’était la séance photo la moins sexy que j’aie jamais vue, mais c’était l’aboutissement d’un rêve de petite fille pour Hamilton. À l’âge de 10 ans, elle a vu le calendrier Playboy de son père dans le garage et lui a dit solennellement : « Un jour, papa, je serai l’une de ces filles ». Qui sait combien d’autres petites filles ont été contaminées par l’idée que se déshabiller pour des hommes serait le summum de la réussite ? Par-dessus tout, Hugh Hefner était dans le domaine des fantasmes. Des fantasmes d’hommes, bien sûr. Mais aussi les fantasmes des femmes. Pas leurs fantasmes sexuels, bien sûr. Leurs fantasmes concernant l’attention masculine, l’estime de soi et le succès. Je trouve toujours ironique que Hefner, qui prônait ce qu’il appelait une version « saine » de la sexualité féminine dans les pages de son magazine (jolis visages, gros seins, pas de pubis), ait probablement fait plus pour généraliser l’exploitation du corps des femmes que n’importe quel autre personnage de l’histoire des États-Unis. En réalité, il a réussi l’une des plus grandes escroqueries de tous les temps : Au cours des décennies où les femmes américaines se libéraient à la maison et sur le lieu de travail – et forçaient en fait la création de nouveaux concepts juridiques tels que le harcèlement sexuel et le viol par une connaissance – il a réussi à convaincre de nombreuses femmes que se déshabiller pour le plaisir des hommes n’était pas seulement une source d’autonomie, mais aussi un objectif valable en soi. La tromperie a également été extrêmement rentable ; Hefner est devenu multimillionnaire en cours de route. Il n’a pas inventé l’expression « regard masculin » (le mérite en revient à un critique de cinéma féministe), mais il en a certainement incarné l’idée. C’était la séance photo la moins sexy que j’aie jamais vue, mais c’était l’aboutissement d’un rêve de petite fille pour Hamilton. À l’âge de 10 ans, elle a vu le calendrier Playboy de son père dans le garage et lui a dit solennellement : « Un jour, papa, je serai l’une de ces filles ». Qui sait combien d’autres petites filles ont été contaminées par l’idée que se déshabiller pour des hommes serait le summum de la réussite ? Par-dessus tout, Hugh Hefner était dans le domaine des fantasmes. Des fantasmes d’hommes, bien sûr. Mais aussi les fantasmes des femmes. Pas leurs fantasmes sexuels, bien sûr. Leurs fantasmes concernant l’attention masculine, l’estime de soi et le succès. Je trouve toujours ironique que Hefner, qui prônait ce qu’il appelait une version « saine » de la sexualité féminine dans les pages de son magazine (jolis visages, gros seins, pas de pubis), ait probablement fait plus pour généraliser l’exploitation du corps des femmes que n’importe quel autre personnage de l’histoire des États-Unis. En réalité, il a réussi l’une des plus grandes escroqueries de tous les temps : Au cours des décennies où les femmes américaines se libéraient à la maison et sur le lieu de travail – et forçaient en fait la création de nouveaux concepts juridiques tels que le harcèlement sexuel et le viol par une connaissance – il a réussi à convaincre de nombreuses femmes que se déshabiller pour le plaisir des hommes n’était pas seulement une source d’autonomie, mais aussi un objectif valable en soi. La tromperie a également été extrêmement rentable ; Hefner est devenu multimillionnaire en cours de route. Il n’a pas inventé l’expression « regard masculin » (le mérite en revient à un critique de cinéma féministe), mais il en a certainement incarné l’idée. Il n’a pas inventé l’expression « le regard masculin » (le mérite en revient à une critique de cinéma féministe), mais il a certainement incarné la notion esthétique selon laquelle les images des femmes – et les femmes elles-mêmes – existent pour plaire aux hommes. « Playboy », a-t-il déclaré un jour, « traite les femmes – et les hommes aussi, d’ailleurs – comme des êtres sexuels, et non comme des objets sexuels. En ce sens, je pense que Playboy a été une force efficace dans la cause de l’émancipation féminine ». Il s’agit là d’un déni de la plus haute importance. S’il s’était vraiment engagé en faveur de « l’émancipation féminine », il aurait accepté l’idée que les femmes, et pas seulement les hommes, peuvent être sexuelles toute leur vie. Au lieu de cela, comme le montrent son mariage, ses fréquentations et les pages de son magazine, les femmes ont une durée de vie bien définie. Après, disons, l’âge de 30 ans, non seulement elles expirent, mais elles cessent également d’exister, qu’elles soient nues ou non. Hefner, vêtu d’un pyjama et fumant la pipe, restera une figure paradoxale de la culture américaine. Son magazine était le dépositaire d’un journalisme intelligent. Et dans le passé, la Fondation Playboy a soutenu des organisations vouées à des objectifs louables tels que les droits en matière de reproduction et les libertés civiles. Certes, Hefner a mené une bataille indispensable contre les forces du puritanisme américain du XXe siècle, mais malheureusement d’une manière qui a libéré les hommes (ou du moins leurs fantasmes masturbatoires) en réduisant les femmes à l’état d’objet. Finalement, comme cela devait arriver, la culture a oublié Playboy. L’internet et le téléphone portable ont contribué à rendre désuète la nudité à la Playboy. EEn 2015, le magazine a annoncé qu’il ne publierait plus de photos de femmes entièrement nues, mais seulement des photos suggestives. À ce moment-là, qui s’en soucie ? L’influence de Playboy sur la façon dont les jeunes femmes sont perçues et traitées est irrévocablement ancrée dans la culture. Ne cherchez pas plus loin que l’occupant agrippé du bureau ovale. Je voulais avoir le point de vue d’un homme sur le décès de Hefner, alors je suis allé chez mon père. À 88 ans, il est professeur d’anglais à la retraite à Cal State Northridge et est devenu lui-même un célibataire échangiste après le divorce de mes parents à la fin des années 1970. « Qu’est-ce que tu pensais de lui, papa ? demandai-je. Mon père s’est adossé à sa chaise et a regardé le plafond pendant un moment. « Eh bien », a-t-il dit, « c’était vraiment un sexiste ». Bien dit, papa. Robin Abcarian

En rendant hommage à Hugh Hefner, décédé à l’âge de 91 ans, nombreux sont ceux qui évoquent sa contribution à la culture américaine. Il convient d’ajouter que, si ces contributions sont importantes, elles jettent également une ombre considérable. Le fondateur de la marque Playboy était un pionnier des médias et une icône de la gauche, un défenseur précoce et très actif de la liberté d’expression, des droits civiques et de la libération sexuelle. Cela ne fait aucun doute : En tant que militant, « Hef » a ouvert la voie à une discussion ouverte sur le sexe et la sexualité, donnant aux gens la permission d’admettre qu’ils étaient eux aussi des êtres sexuels et qu’ils aimaient – ou du moins voulaient aimer – le sexe. Dans les clubs Playboy qu’il a ouverts dans les années 1960, il a embauché des humoristes noirs à une époque où de nombreux clubs pratiquaient une ségrégation de fait. Parallèlement, en tant qu’éditeur, il a repoussé les limites en publiant des articles (oui, les fameux « articles » que les hommes disaient rechercher dans Playboy) qui étaient révolutionnaires : des enquêtes menées par des écrivains comme Hunter S. Thompson et des entretiens avec des personnalités de premier plan comme Martin Luther King. Il était également un bel exemple du rêve américain, ayant lancé le magazine avec 600 dollars de sa poche et 1 000 dollars empruntés à sa mère. Mais il convient également de souligner, dans l’esprit du dialogue culturel ouvert qu’il a encouragé toute sa vie, que la société égalitaire de Hefner était largement envisagée et créée pour les hommes. Les termes de sa rébellion dépendaient indéniablement du fait que les femmes étaient reléguées au second plan. Après tout, ce sont les femmes dont la sexualité étaient exposée sur les couvertures et dans les pages centrales de son magazine, sans parler du fait qu’elles sont restées accrochées à son épaule, pratiquement jusqu’à sa mort. La notion de liberté d’expression de la sexualité de Hef se traduisait largement par la liberté d’exprimer le désir des hommes pour les femmes, et par le fantasme que ces femmes seraient toujours prêtes et désireuses de s’y conformer. Et il ne s’agissait pas seulement d’affaires : Hefner lui-même s’est vanté d’avoir couché avec plus d’un millier de femmes. Dans ses mémoires de 2015, « Down the Rabbit Hole », Holly Madison, ancienne playmate et petite amie de Hef, décrit le manoir Playboy comme un lieu où Hef encourageait la compétition – et les problèmes d’image corporelle – entre ses multiples petites amies. L’héritage de Hef est rempli de preuves de l’exploitation des femmes à des fins professionnelles. En créant Playboy et en maintenant sa marque pendant six décennies, Hef a défendu un monde dans lequel les femmes servent à séduire et à divertir les hommes, où leur corps est un objet, où les modifications visant à attirer les sens masculins priment souvent sur le confort (parce que qui veut vraiment des DDD ?). Les femmes sont des lapins – les « chanceuses », en tout cas. Les articles intelligents rédigés par des journalistes de renom qu’il publiait dans son magazine – même des journalistes femmes, comme Margaret Atwood – étaient destinés à enrichir l’intellect des lecteurs masculins du magazine. Même lorsque, il y a quelques années, le magazine s’est rebaptisé avec un éditorial « fini la nudité » comme moyen d’augmenter l’attrait du magazine pour les lecteurs de 20 et 30 ans (qui voulaient probablement le lire pour les articles), il est resté un endroit pour les hommes. Et, bien sûr, même si Playboy a supprimé la nudité intégrale pendant au moins un certain temps, en 2015, et a présenté pendant un certain temps des actrices et des mannequins en sous-vêtements, cela n’a rien changé au principe fondamental de l’entreprise : l’objectivation des femmes. (C’est un autre héritage de Hefner : aiguiser l’appétit pour le sexe facilement accessible, ce que l’internet fournit maintenant à profusion. Tout cela ne veut pas dire que la vie de Hefner ne doit pas être célébrée, d’une manière ou d’une autre. C’était un homme aux multiples facettes, qui a certainement marqué la société américaine. Mais nous devons reconnaître que son héritage n’est pas irréprochable. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est complexe. Hefner était-il féministe ? Il a pu penser qu’il l’était. Mais peut-être que, comme beaucoup d’hommes d’un certain âge, sa définition de la féminité avait sûrement – et cruellement – besoin d’une révision. Peggy Drexler

Nous ne sommes que trois dans ce métier. Nabokov l’a écrit, Balthus l’a peint et moi, je l’ai photographié. David Hamilton

Avais-je fait à Dolly, peut-être, ce que Frank Lasalle, un mécanicien de cinquante ans, avait fait à Sally Horner, une fillette de onze ans, en 1948 ? Vladimir Nabokov

Je me retrouve plongé dans une civilisation qui permet à un homme de vingt-cinq ans de courtiser une fille de seize ans mais pas une fille de douze ans. Humbert Humbert (Lolita, Vladimir Nabokov, 1955)

Est-ce qu’on va toujours vivre comme çà en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d’auberges ? (…) Le mot juste est inceste. (…) Je devrais appeler la police et leur dire que tu m’as violée. Dolly (Lolita, Nabokov)

Lolita n’est pas une jeune fille perverse, c’est une pauvre enfant que l’on débauche, dont les sens ne s’éveillent jamais sous les caresses de l’immonde monsieur Humbert. (…) il est assez intéressant de se pencher comme disent les journalistes, sur le problème de la dégradation inepte que le personnage de la nymphette que j’ai inventé en cinquante cinq a subi dans l’esprit du gros public. Non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée, mais son aspect physique, son âge, tout a été modifié par des illustrations dans des publications étrangères. Des filles de vingt ans, ou davantage, de grandes dindes, des chattes de trottoir, des modèles bon marché, que sais-je ou des simples criminelles aux longues jambes sont baptisées nymphettes ou Lolita dans des reportages de magazines italiens, français, allemand etc.… et les couvertures des traductions turques, arabes atteignent le comble de l’ineptie. (…) ils représentent une jeune femme aux contours opulents comme on disait dans le temps et à la crinière blonde, imaginées par des nigauds qui n’ont jamais lu mon livre. En réalité, Lolita, je le répète, est une jeune fille de 12 ans, tandis que monsieur Humbert est un homme mûr, et c’est l’abîme entre son âge et celui de la fillette qui produit le vide, ce vertige, la séduction, l’attrait d’un danger mortel. En second lieu, c’est l’imagination du triste satyre qui fait une créature magique de cette petite écolière américaine aussi banale et normale dans son genre que le poète manqué Humbert dans le sien. En dehors du regard maniaque de monsieur Humbert, il n’y a pas de nymphette, Lolita la nymphette n’existe qu’à travers la hantise qui détruit Humbert. Et voici un aspect essentiel d’un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice. Nabokov

Ici, on vous met en prison si vous couchez avec une fille de 12 ans alors qu’en Orient, on vous marie avec une gamine de 11 ans. C’est incompréhensible! Klaus Kinski (1977)

Did you hear about the midnight rambler Well, honey, it’s no rock ‘n’ roll show (…) Well you heard about the Boston… It’s not one of those Well, talkin’ ’bout the midnight…sh… The one that closed the bedroom door I’m called the hit-and-run raper in anger The knife-sharpened tippie-toe… Or just the shoot ’em dead, brainbell jangler You know, the one you never seen before. Mick Jagger

Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy She wants him so badly Knows what she wants to be Inside her there’s longing This girl’s an open page Book marking – she’s so close now This girl is half his age (…) Don’t stand so close to me (…) Strong words in the staffroom The accusations fly It’s no use, he sees her He starts to shake and cough Just like the old man in That book by Nabokov. Sting

Sweet Little Sixteen. She’s got the grown-up blues tight dresses and lipstick. She’s sportin’ high-heel shoes. Oh but tomorrow morning, she’ll have to change her trend and be sweet sixteen. And back in class again. Chuck Berry (“Sweet Little Sixteen”)

I slept with Sable when she was 13. Her parents were too rich to do anything, She rocked her way around L.A., ‘Til a New York Doll carried her away. Iggy Pop (Look away)

I can see that you’re fifteen years old No I don’t want your I.D. And I can see that you’re so far from home But it’s no hanging matter It’s no capital crime Oh yeah, you’re a strange stray cat. Mick Jagger-Keith Richards

Long ago, and, oh, so far away I fell in love with you before the second show Your guitar, it sounds so sweet and clear But you’re not really here, it’s just the radio Don’t you remember, you told me you loved me baby? You said you’d be coming back this way again baby Baby, baby, baby, baby, oh baby I love you, I really do Loneliness is such a sad affair And I can hardly wait to be with you again. Leon Russell and Bonnie Bramlet

From the window of your rented limousine, I saw your pretty blue eyes One day soon you’re gonna reach sixteen, Painted lady in the city of lies. (…) Lips like cherries and the brow of a queen, Come on, flash it in my eyes Said you dug me since you were thirteen, then you giggle as you heave and sigh. Robert Plant-Jimmy Page (Sick again, Led Zeppelin)

It’s a shame to see these young chicks bungle their lives away in a flurry and rush to compete with what was in the old days the goodtime relationships we had with the GTOs and people like that. When it came to looning, they could give us as much of a looning as we could give them. It’s a shame, really. If you listen to ‘Sick Again,’ a track from Physical Graffiti, the words show I feel a bit sorry for them. ‘Clutching pages from your teenage dream in the lobby of the Hotel Paradise/Through the circus of the L.A. queen how fast you learn the downhill slide.’ One minute she’s 12 and the next minute she’s 13 and over the top. Such a shame. They haven’t got the style that they had in the old days… way back in ’68. Robert Plant

Tomorrow brings another town, another girl like you. Have you time before you leave to greet another man. Richard Wright

Yeah! You’re a star fucker (…) Yeah, I heard about your Polaroids Now that’s what I call obscene Your tricks with fruit was kind a cute I bet you keep your pussy clean (…) Yeah, Ali McGraw got mad with you For givin’ head to Steve McQueen, Yeah, and me we made a pretty pair Fallin’ through the Silver Screen Yeah, I’m makin’ bets that you gonna get John Wayne before he dies. Mick Jagger

People always give me this bit about us being a macho band, and I always ask them to give me examples. « Under My Thumb »… Yes, but they always say Starf–ker, and that just happened to be about someone I knew. There’s really no reason to have women on tour, unless they’ve got a job to do. The only other reason is to f–k. Otherwise they get bored, they just sit around and moan. It would be different if they did everything for you, like answer the phones, make the breakfast, look after your clothes and your packing, see if the car was ready, and f–k. Sort of a combination of what (road manager) Alan Dunn does and a beautiful chick. Mick Jagger

Some girls take my money Some girls take my clothes Some girls get the shirt off my back And leave me with a lethal dose French girls they want Cartier Italian girls want cars American girls want everything in the world You can possibly imagine English girls they’re so prissy I can’t stand them on the telephone Sometimes I take the receiver off the hook I don’t want them to ever call at all White girls they’re pretty funny Sometimes they drive me mad Black girls just wanna get fucked all night I just don’t have that much jam Chinese girls are so gentle They’re really such a tease You never know quite what they’re cookin’ Inside those silky sleeves (…) Some girls they’re so pure Some girls so corrupt Some girls give me children I only made love to her once Give me half your money Give me half your car Give me half of everything I’ll make you world’s biggest star So gimme all your money Give me all your gold Let’s go back to Zuma beach I’ll give you half of everything I own. Mick Jagger

Goodbye Ruby Tuesday Who could hang a name on you? When you change with every new day Still I’m gonna miss you. Brian Jones

She’s my little rock ‘n’ roll My tits and ass with soul baby Keith Richards

The plaster’s gettin’ harder and my love is perfection A token of my love for her collection, her collection Plaster caster, grab a hold of me faster And if you wanna see my love, just ask her And my love is the plaster And yeah, she’s the collector. Gene Simmons

Come on, babe on the round about, ride on the merry-go-round We all know what your name is, so you better lay your money down. Led Zeppelin

Like to tell ya about my baby You know she comes around She about five feet four A-from her head to the ground. Van Morrison

Well, she was standing by my dressing room after the show Asking for my autograph and asked if she could go Back to my motel room But the rest is just a tragic tale Because five short minutes of lovin’ Done brought me twenty long years in jail Well, like a fool in a hurry I took her to my room She casted me in plaster while I sang her a tune. Jim Croce

This girl is easy meat I seen her on the street See-through blouse an’ a tiny little dress Her manner indiscreet…i knew she was Easy, easy, easy meat (…) She wanna take me home Make me sweat and moan Rub my head and beat me off With a copy of rollin’ stone Frank Zappa

Hey all you girls in these Industrial towns I know you’re prob’ly gettin’ tired Of all the local clowns They never give you no respect They never treat you nice So perhaps you oughta try A little friendly advice And be a CREW SLUT Hey, you ‘ll love it Be a CREW SLUT It’s a way of life Be a CREW SLUT See the world Don’t make a fuss, just get on the bus CREW SLUT Add water, makes its own sauce Be a CREW SLUT So you don’t forget, call before midnite tonite The boys in the crew Are fust waiting for you. Frank Zappa

I was an innocent girl, but the way it happened was so beautiful. I remember him looking like God and having me over a table. Who wouldn’t want to lose their virginity to David Bowie? Lorie Maddox

It’s not about being physically mature. It’s emotional maturity that matters. I don’t think most 16-year-olds are ready. I think the age of consent should be raised to 18 at a minimum, and some girls aren’t even ready then. I know, I know. People will find that odd, coming from me. But I think I do know what I’m talking about here. You are still a child, even at 16. You can never get that part of your life, your childhood, back. I never could. Mandy Smith

What happened was I got this class assignment from my college art teacher on the same weekend that a bunch of rock bands were due to come into town for a big ‘Dick Clark Caravan’ show. Back then, I was just a teen-age virgin dying to meet rock stars. When the teacher suggested we go out and make a plaster cast of something hard, I knew exactly what I wanted to do. What started out as a way to meet rock bands ended up turning into a pop art form. I mean, you really ought to see these casts all lined up together in a row. Seriously, it looks like some amazing chorus line. Cynthia Plaster Caster

They had groupies too, just like rock stars and movie stars. they were world heroes, and there wer women – especially down at the Cape – who chased them. I was at a party one night in Houston. A woman standing behind me, who had no idea who I was, said ‘I’ve slept with every astronaut who has been to the Moon.’ … I said ‘Pardon me, but I don’t think so. Joan Roosa

The Bible loves a good redemption story, but forgiveness only goes so far. These religious leaders who fell from grace shocked the world when their crimes and scandals became public. The fallen pastors and leaders include famous men like Ted Haggard, one of many anti-gay activitists caught being gay, and Tony Alamo, who was sentenced to 175 years in prison for pedophilia and marrying an eight-year-old girl. The pastors who have fallen into sin have all kinds of excuses: it wasn’t technically illegal, it was a youthful mistake, it was a conspiracy orchestrated by the Vatican. But none of that excuses the hypocrisy of religious « authorities » preaching one standard for their flock and then flaunting those rules in their private lives. The names of fallen pastors are famous, from Bill Gothard to Jim Bakker. And don’t forget Josh Duggar––apparently molesting his own sisters isn’t one of the things the Duggars can’t do. Genevieve Carlton

They’re known in rugby social circles as « jersey pullers ». Unabashed about their targets and dismissive of other halves, they are the stuff of which WAGs’ nightmares are made. The new phenomenon, which has spawned a range of T-shirts, mugs and social networking sites, is defined in the urban dictionary as girls who attach themselves to a member of a team. And they’re stalking a player near you. Their maxim? « If she can’t keep him – she shouldn’t have him. » And they’re not about to let a little stumbling block such as a girlfriend – or even a wife – get in their way. (…) Lions coach Warren Gatland was the first in the camp to acknowledge the issue publicly during the recent tour of Australia. He baulked at how a group of girls – dolled up to the nines – would « happen to be passing through » a restaurant or pub every time one of the players made the mistake of tweeting their location. « It’s crazy, » he said, wide-eyed at the phenomenon. The jersey pullers have even followed players to far-flung destinations, jetting thousands of miles for the chance to hang out by the pool or in a nightclub while the stars are in holiday mood. And far away from the prying eyes of home. Such was the intense interest in the Lions rugby players that Gatland was moved to hire a team of burly security guards for the tour in order to « control » the situation. The Independent

Sable Starr(born Sable Hay Shields; August 15, 1957 – April 18, 2009) was a noted American groupie, often described as the « queen of the groupie scene » in Los Angeles during the early 1970s. She admitted during an interview published in the June 1973 edition of Star Magazine that she was closely acquainted with Iggy Pop, Mick Jagger, Rod Stewart, Alice Cooper, David Bowie, and Marc Bolan. Starr first attended concerts around Los Angeles with older friends who had dropped out of school in late 1968. She lost her virginity at age 12 with Spirit guitarist Randy California after a gig at Topanga, California. She had a younger sister, Corel Shields (born 1959), who was involved with Iggy Pop at age 11, although he was also acquainted with Starr. Iggy Pop later immortalized his own involvement with Starr, in the 1996 song « Look Away » (…) Starr became one of the first « baby groupies » who in the early 1970s frequented the Rainbow Bar and Grill, the Whiskey A Go Go, and Rodney Bingenheimer’s English Disco; these were trendy nightclubs on West Hollywood’s Sunset Strip. The girls were named as such because of their young age. She got started after a friend invited her to the Whiskey A Go Go at the age of 14. (…) In 1973 she gave a candid interview for the short-lived Los Angeles-based Star Magazine, and boasted to the journalist that she considered herself to be « the best » of all the local groupies. She also claimed that she was closely acquainted with some of rock music’s leading musicians such as Jeff Beck, David Bowie, Mick Jagger, Rod Stewart, Marc Bolan, and Alice Cooper, adding that her favorite rock star acquaintance was Led Zeppelin’s lead singer, Robert Plant. When asked how she attracted the attention of the musicians, she maintained it was because of the outrageous glam rock clothing she habitually wore. She was often photographed alongside well-known rock musicians; these photos appeared in American rock magazines such as Creem and Rock Scene. (…) She ran away from home when she was 16 after meeting Johnny Thunders, guitarist in the glam rock band the New York Dolls. Wikipedia

Pamela Des Barres, connue comme groupie des groupes rock dans les années 1960 et 1970, est une femme de lettres, née Pamela Ann Miller à Reseda, Californie le 9 septembre 1948. (…) Lorsqu’elle était encore enfant, elle idolâtrait les Beatles et Elvis Presley, et fantasmait à l’idée de rencontrer son Beatle favori, Paul McCartney. Un amie du secondaire a introduit Des Barres auprès de Don Van Vliet, mieux connu sous le pseudonyme de Captain Beefheart, un musicien et ami de Frank Zappa. Vliet l’a, à son tour, introduite auprès de Charlie Watts et Bill Wyman des Rolling Stones, qui l’ont conduite à la scène rock au Sunset Strip de Los Angeles. Pamela a donc ensuite commencé à passer son temps avec The Byrds et quelques autres groupes. Quand elle est diplômée du secondaire, en 1966, elle multiplie les petits boulots qui lui permettent d’habiter près du Sunset Strip et d’entretenir plus de relations avec des musiciens rock : Nick St. Nicholas, Mick Jagger, Keith Moon, Jim Morrison, Jimmy Page, Chris Hillman, Noel Redding, Jimi Hendrix, Ray Davies, Frank Zappa et l’acteur Don Johnson. Membre des GTO’s (Girls Together Outrageously), un groupe uniquement constitué de chanteuses, formé par Frank Zappa. Le groupe a commencé sous le nom de Laurel Canyon Ballet Company, et a commencé par des premières parties des concerts de Zappa et des Mothers of Invention. Le spectacle était principalement constitué par des « performances », mélange de musique et de paroles parlées, puisqu’aucun de ses membres ne savait chanter ou jouer correctement d’un instrument. Elles ont sorti un album, Permanent Damage en 1969, couvertes par Zappa et Jeff Beck. Le groupe a été dissous par Zappa un mois après le lancement de l’album parce que quelques-uns de ses membres avaient été arrêtés pour possession de drogue. Elle se marie avec Michael Des Barres, chanteur principal de Power Station et de Detective, le 29 octobre 1977. Ils ont un enfant, Nicholas Dean Des Barres, né le 30 septembre 1978. Le couple divorce en 1991, en raison des infidélités répétées de Michael Des Barres. Des Barres a écrit deux livres à propos de son expérience de groupie : I’m With The Band (1987) (publié en Allemagne sous le titre anglophone Light my fire) et Take Another Little Piece of My Heart: A Groupie Grows Up (1993), ainsi qu’un autre livre, Rock Bottom: Dark Moments in Music Babylon.Wikipedia

Si je ne l’ai pas présentée à mes parents, c’est parce qu’elle n’a que quinze ans. Antoine (1966)

Quatorze automnes et quinze étés un petit animal, que cette Melody Nelson,une adorable garçonne et si délicieuse enfant. Serge Gainsbourg (1971)

Tu as treize ans, j’en ai trente qui sonnent. Georges Brassens (1972)

Viens, donne tes seize ans au bonheur qui prend forme pour que ton corps d’enfant peu à peu se transforme. Charles Aznavour (1974)

Je voudrais aimer une enfant. Michel Sardou (1974)

Une femme de seize ans, ce n’est guère qu’une enfant (…) Il paraît que c’est un délit. Georges Moustaki (1979)

20 ans, 18, 17 ans à la limite, je ressuscite, Sea, sex and sun, toi petite, tu es d’la dynamite. Serge Gainsbourg (1978)

Des gamines? affirmatif, de quel âge? ooh, ooh, ooh. Serge Gainsbourg (1984)

Inceste de citron, Lemon incest, Je t’aime t’aime, je t’aime plus que tout, Papapappa, Naïve comme une toile du Nierdoi Sseaurou, Tes baisers sont si doux, Inceste de citron, Lemon incest, Je t’aime t’aime, je t’aime plus que tout, Papapappa, L’amour que nous ne ferons jamais ensemble, Est le plus rare le plus troublant, Le plus pur le plus enivrant, Exquise esquisse…Inceste de citron… Serge Gainsbourg

Annie aime les sucettes Les sucett’s à l’anis Les sucett’s à l’anis D’Annie Donn’nt à ses baisers Un goût ani-Sé lorsque le sucre d’orge Parfumé à l’anis Coule dans la gorge d’Annie Elle est au paradis Pour quelques pennies Annie A ses sucettes à L’anis Ell’s ont la couleur de ses grands yeux La couleur des jours heureux … Serge Gainsbourg (Les Sucettes, 1966)

Les Sucettes est une chanson écrite par Serge Gainsbourg pour France Gall en 1966. Cette chanson est principalement connue pour ses deux niveaux de lecture : l’un décrit la scène innocente d’une fillette, Annie, friande de sucettes qu’elle va acheter au drugstore, l’autre décrit implicitement une fellation. Wikipedia

Je n’en comprenais pas le sens et je peux vous certifier qu’à l’époque personne ne comprenait le double sens. (…) Avant chaque disque (…), Serge me demandait de lui raconter ma vie (…) ce que vous avez fait pendant les vacances. Alors, je lui ai dit que j’avais été à Noirmoutier chez mes parents. Là-bas, il n’y a pas grand-chose à faire, sauf que, tous les jours, j’allais m’acheter une sucette à l’anis…(….) Et quand il a écrit la petite chanson, je me voyais aller acheter ma sucette. C’était l’histoire d’une petite fille qui allait acheter ses sucettes à l’anis, et quand elle n’en avait plus, elle allait retourner en acheter… Mais en même temps, je sentais que ce n’était pas clair… C’était Gainsbourg quand même ! (…) Mais (…) il me l’a jouée au piano, comme ça, et je l’ai tout de suite trouvée très jolie, je lui ai dit : Serge, j’adore ta chanson ! (…) Et puis, je pars au Japon et là j’apprends qu’il y a tout un truc là-dessus, c’était horrible. (…) Ça a changé mon rapport aux garçons. (…) Ça m’a humiliée, en fait. France Gall

La mort a pour moi le visage d’une enfant Au regard transparent Son corps habile au raffinement de l’amour Me prendra pour toujours Elle m’appelle par mon nom Quand soudain je perds la raison Est-ce un maléfice Ou l’effet subtil du cannabis? (…) La mort ouvrant sous moi ses jambes et ses bras S’est refermée sur moi Son corps m’arrache enfin les râles du plaisir Et mon dernier soupir. Serge Gainsbourg (Cannabis, 1970)

Avoir pour premier grand amour un tel homme fait que le retour à la réalité est terrible. A seize ans je découvrais des sommets et ne pouvais ensuite que tomber de ce piédestal. Constance Meyer

Pendant les cinq dernières années de sa vie, de 1985 à 1991, Serge Gainsbourg a fréquenté une jeune femme alors qu’il vivait avec Bambou. Elle s’appelle Constance Meyer, avait à l’époque 16 ans, soit quarante-et-un de moins que le chanteur, et raconte tout dans un livre qui paraît demain, La Jeune Fille Et Gainsbourg, aux éditions de L’Archipel.En 1985, cette fan de l’homme à la tête de chou se pointe comme de nombreux, et surtout nombreuses, fans au domicile du chanteur pour y déposer une lettre accompagnée de son numéro de téléphone. Visiblement touché, Gainsbourg appelle la jeune fille et l’invite à dîner. Suivront cinq années d’une histoire d’amour qui durera presque jusqu’au décès de l’artiste en 1991. Constance Meyer précise que Bambou, qui partageait la vie de Gainsbourg à l’époque, était au courant de la situation et s’en accommodait : à elle les week-ends, à Constance le reste de la semaine. Gala (2010)

Les temps ont changé : ce n’est plus avec leurs femmes que l’on trompe aujourd’hui les copains, mais avec leurs filles. Le Monde (1977)

Pourquoi une adolescente de quatorze ans ne pourrait-elle aimer un monsieur de trente-six ans son aîné ? Cent fois, j’avais retourné cette question dans mon esprit. Sans voir qu’elle était mal posée, dès le départ. Ce n’est pas mon attirance à moi qu’il fallait interroger, mais la sienne. Vanessa Springora

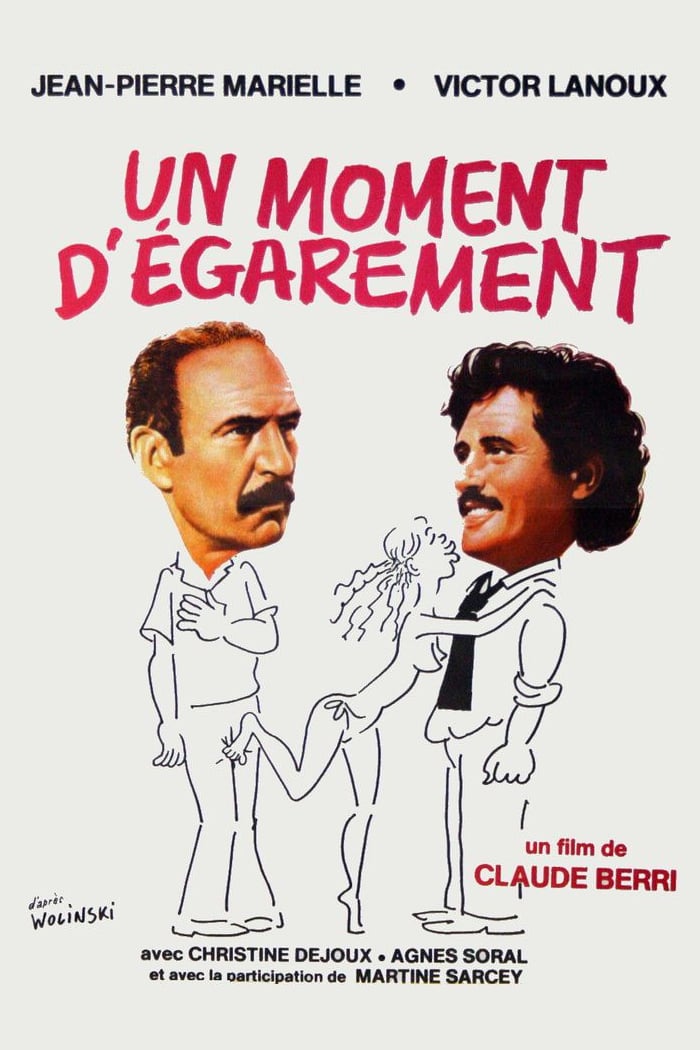

La conversation autour de #MeToo en France a été indéniablement intense. Mais lorsque des Françaises se sont élevées contre des réalisateurs (Luc Besson, Roman Polanski) et des intellectuels (Tariq Ramadan), elles ont toujours été confrontées à l’habituel blâme de la victime. D’où des avis partagés, des poursuites avortées et des méditations sur l’art français de la séduction. Il semble toutefois que quelque chose se soit passé avec l’affaire concernant le célèbre écrivain Gabriel Matzneff, dont le goût pour les adolescentes françaises et les jeunes garçons asiatiques n’est pas un secret – il a beaucoup écrit sur cette habitude pendant des années – mais qui, depuis ce mois-ci, est finalement inculpé pour avoir encouragé l’abus sexuel d’enfants. Cette inculpation intervient peu après la publication du livre de Vanessa Springora, directrice d’une maison d’édition parisienne, dont les mémoires sur sa relation abusive avec M. Matzneff semblent avoir enfin fait sauter le barrage. La force de cette histoire tient à la différence d’âge des protagonistes : Mme Springora a eu une relation sexuelle avec M. Matzneff au milieu des années 80, alors qu’elle avait 14 ans et lui 50. (…) Un jour, je l’espère, nous regarderons ces mois et nous verrons qu’ils ont marqué la fin d’une longue confusion autour de l’adolescente française, la « jeune fille », cette créature libérée, audacieuse, lettrée. (…) Un jour, je l’espère, nous regarderons ces mois et nous verrons qu’ils ont marqué la fin d’une longue confusion autour de l’adolescente française, la « jeune fille », cette créature libérée, audacieuse, lettrée. Ma mère, qui avait 18 ans lors de la révolution de mai 1968, m’a raconté qu’un homme qui passait dans la rue lui a demandé si elle voulait coucher avec lui. Non, lui a-t-elle dit, elle ne voulait pas. « L’homme lui a craché dessus : « Sale bourgeoise ! On imagine les difficultés auxquelles ont dû faire face les jeunes filles prises entre la joie d’être libérées sexuellement et l’injonction de l’être. Et, à l’horizon, l’exigence de ne pas trop se libérer. A l’époque, une femme ne pouvait voter ou hériter de biens qu’à 21 ans, mais pouvait se marier à 15 ans : il y avait de quoi être dérouté. (…) L’histoire de Matzneff m’a rappelé le procès en pédophilie d’une petite élite intellectuelle qui jouait avec la transgression sexuelle jusqu’à la folie en 1968. (…) [comme] Maurice Pialat, Éric Rohmer, Claude Miller, Benoît Jacquot, tous des réalisateurs fascinés par les adolescentes et cherchant à les comprendre, dans des efforts tantôt généreux et délicats, tantôt dérangeants. Leurs personnages de filles étaient intelligents, profonds et précoces, et leurs tourments étaient pris au sérieux. Les parents sont souvent absents, les hommes, plus ou moins rassurants, ne sont jamais loin. Il ne s’agissait pas de films d’adolescents édifiants, mais de films pour adultes dépeignant les filles d’une manière qui a probablement façonné celles d’entre nous qui les regardaient en retour. Mon mari, qui est américain, est scandalisé par le film de Rohmer « Pauline à la plage », dans lequel un petit groupe de jeunes adultes partage des sujets de cœur avec une jeune fille de 15 ans. Je suis presque offensée par son indignation, car j’aimerais penser que mon adolescente était Pauline, plus clairvoyante dans ses propres désirs que les adultes qui l’entouraient. L’étais-je ? Je lui épargnerai « Noce Blanche », dans lequel Vanessa Paradis, 16 ans, a une liaison avec son professeur de philosophie d’âge mûr, ou « Beau Père », qui raconte l’histoire d’une liaison entre une adolescente de 14 ans et son beau-père presque comme s’il s’agissait d’une comédie, ou « Un moment d’égarement » – réalisé à l’origine en 1977, puis remanié en 2015 – dans lequel une adolescente couche avec le meilleur ami de son père. « Les temps ont changé : ce n’est plus avec leurs femmes que les gens trompent leurs amis, mais avec leurs filles », avait déclaré le critique du Monde lors de la sortie du film original. Mais que voulaient vraiment les filles de la vraie vie ? Le réalisateur de « Noce Blanche », qui a connu un grand succès en France, a finalement été condamné pour harcèlement sexuel sur deux actrices. Mais nous l’apprendrons plus tard. Il est facile d’imaginer que l’histoire de Vanessa Springora et Gabriel Matzneff aurait pu faire un film typiquement français des années 80 : l’adolescente parisienne lettrée et l’écrivain scandaleux, une liaison fascinante et dangereuse dans le quartier arty de Saint-Germain-des-Prés. Il y aurait eu un rôle de soutien ambigu pour la mère, un peu confuse, un peu jalouse. Le film se serait terminé par leur rupture. Nous aurions peut-être secrètement envié cette fille qui avait vécu une telle aventure interdite. Un écrivain que je connais, qui a le même âge que Mme Springora et qui a grandi à St-Germain-des-Prés, m’a dit : « J’ai eu la chance de ne jamais rencontrer Matzneff, parce que j’étais complètement fascinée par lui ». Dans son livre, Mme Springora ne nie pas avoir consenti à cette liaison. Pourtant, il ne fait aucun doute pour le lecteur qu’elle est une victime. Suite à la publication de son livre, le philosophe Alain Finkielkraut a répété, avec la même passion que lorsqu’il a défendu M. Polanski, qu' »un adolescent et un enfant, ce n’est pas la même chose » et qu’il s’agissait d’une autre époque. Le livre de Mme Springora démontre que ces deux affirmations sont peut-être vraies, mais qu’elles ne constituent en aucun cas un argument. Comme l’a dit Nabokov, « en dehors du regard maniaque de M. Humbert, il n’y a pas de nymphette ». La grande contribution de Mme Springora est d’exposer les ravages d’une relation qui aurait pu être désirée. Elle renvoie la responsabilité à l’adulte par une simple phrase : « Ce n’est pas mon attirance qu’il faut remettre en question, c’est la sienne ». Quelque chose a changé au royaume de la jeune fille. Quelques semaines avant la sortie du livre, l’actrice Adèle Haenel a choqué le public français en accordant une interview capitale au magazine en ligne Mediapart, dans laquelle elle raconte avoir été abusée entre 12 et 15 ans par un réalisateur de 36 ans, Christophe Ruggia, qui pensait qu’ils étaient « amoureux ». On imagine la stupéfaction du vaniteux M. Matzneff lorsqu’il réalise qu’on se souvient de lui et que les jeunes filles ne disparaissent pas en grandissant. Elles vieillissent, elles deviennent des femmes capables de parler au nom des très jeunes filles qu’elles ont été et qui se sont laissées piéger par les rêves des autres. Valentine Faure

La suggestion que j’avais couché avec Tony Leung sur le plateau était une allégation dégoûtante. Jean-Jacques Annaud y était pour beaucoup – il essayait de promouvoir le film. Aujourd’hui, je réagirais très différemment, mais à l’époque – quand j’étais en plein milieu de l’affaire et que j’étais une enfant – c’était très, très dur. Je me suis sentie exploitée par lui. Il n’a jamais dissipé les rumeurs. Il entrait dans une pièce et se montrait ambigu, ce qui mettait le feu aux poudres. Partout où j’allais dans le monde, la rumeur me suivait. Jane March

L’Indochine, dans les années 1930. Une Française de 15 ans et demi vit avec sa mère, une institutrice besogneuse, et ses deux frères, pour lesquels elle éprouve un étrange mélange de tendresse et de mépris. Sur le bac qui la conduit vers Saïgon et son pensionnat, elle fait la connaissance d’un élégant Chinois au physique de jeune premier. L’homme a l’air sensible à son charme et le lui fait courtoisement savoir. Elle accepte de le revoir régulièrement. Dans sa garçonnière, elle découvre le vertige des sens. Il est follement épris, elle prétend n’en vouloir qu’à son argent. La mère de la jeune fille tolère tant bien que mal cette liaison… Télérama

She was only 18 when she made the movie, after being spotted by Annaud on the cover of Just Seventeen. He said he was captivated by ‘this little girl with a faintly bored air and the look of revolt in her eyes’. It was a look he set out to exploit. Within days of the film’s release in 1992, rumours abounded that Jane had actually made love on the set with her co-star Tony Leung during steamy scenes. To add fuel to the fire, Annaud suggested that his young star had been a virgin, but had gained experience before filming began. Jane was pursued on a worldwide promotional tour by the question: ‘Did she or didn’t she?’ Annaud did absolutely nothing to put an end to the speculation and Jane was dubbed ‘the Sinner from Pinner’, after the rather dreary London suburb in which she grew up. Meanwhile, those who had known her in Pinner became rich on stories sold to tabloid newspapers and Annaud grew in stature on the back of Jane’s ignominy, which generated huge publicity for the film. Jane says she felt violated, prostituted and abandoned by Annaud. She sobbed herself into a nervous breakdown and couldn’t bring herself to speak to the director for ten years. The Daily Mail

The elements in the story are the basic stuff of common erotic fantasies: Sex between strangers separated by age, race and social convention, and conducted as a physical exercise without much personal communication. (…) Jean-Jacques Annaud’s film treats them in much the same spirit as « Emmanuelle » or the Playboy and Penthouse erotic videos, in which beautiful actors and elegant photography provide a soft-core sensuality. As an entry in that genre, « The Lover » is more than capable, and the movie is likely to have a long life on video as the sort of sexy entertainment that arouses but does not embarrass. (…) Annaud and his collaborators have got all of the physical details just right, but there is a failure of the imagination here; we do not sense the presence of real people behind the attractive facades of the two main actors. (…) Like classic pornography, it can isolate them in a room, in a bed: They are bodies that have come together for our reveries. Roger Ebert

Smooth, hard and satiny-brown, the two bodies mesh with color-coordinated seamlessness, like a pants-shirt combo purchased at the Gap. The camera looks on from a respectful middle distance, lingering with discreet languor over the puddingy smoothness of breasts, buttocks, and bellies, the whole scene bathed in a late-afternoon haze of sunlight and shadow. Sex! Passion! Voluptuous calendar-art photography! It’s time, once again, for the highfalutin cinema tease — for one of those slow-moving European-flavored specials that promise to be not merely sexy but ”erotic,” that keep trying to turn us on (but tastefully, so tastefully), that feature two beautiful and inexpressive actors doing their best to look tortured, romantic, obsessed. (…) The Lover isn’t exactly Emmanuelle — the characters do appear to be awake when they’re coupling — yet it’s one more movie that titillates us with the prospect of taking sex seriously and then dampens our interest by taking it too seriously. Why do so many filmmakers insist on staging erotic encounters as if they were some sort of hushed religious ritual? The answer, of course, is that they’re trying to dignify sex. But sex isn’t dignified — it’s messy and playful and abandoned. In The Lover, director Jean-Jacques Annaud gives us the sweating and writhing without the spontaneity and surprise. (…) In The Lover, these two are meant to be burning their way through a thicket of taboos. Yet as characters, they’re so thinly drawn that it’s hard to see anything forbidden in what they’re doing. We’re just watching two perfect bodies intertwine in solemn, Calvin Klein rapture (which, admittedly, has its charm). Owen Gleiberman

Sur un sujet dérangeant – la prostitution d’une lycéenne des beaux quartiers –, le réalisateur signe un film élégant qui s’appuie sur le talent de Marine Vacth. La Croix (2013)

François Ozon’s new film is a luxurious fantasy of a young girl’s flowering: a very French and very male fantasy, like the pilot episode of the world’s classiest soap opera. There’s some softcore eroticism and an entirely, if enjoyably, absurd final scene with Charlotte Rampling, whose cameo lends a grandmotherly seal of approval to the drama’s sexual adventure. The Guardian

Palme d’Or à Cannes, le cinquième film d’Abdellatif Kechiche, secoué par plusieurs polémiques, évoque le devenir de deux jeunes femmes traversées par une passion amoureuse. (…) Au début du récit, Emma est étudiante aux Beaux-Arts, désireuse de s’inventer un avenir d’artiste-peintre ; Adèle, lycéenne, se rêve institutrice. L’une a les cheveux bleus, de l’assurance, de l’ambition et assume son orientation sexuelle. L’autre, plus jeune, plus terrienne, moins égocentrée, se découvre, reçoit de plein fouet cette passion « hors norme » qui la plonge dans un indicible trouble, au milieu de ses amis comme de sa famille. La quête de jouissance qui accompagne cette relation donne lieu à deux longues scènes particulièrement explicites qui, elles aussi, ont suscité et susciteront la discussion. On peut les trouver crues, extrêmement appuyées, choquantes (le film, en salles, est interdit aux moins de 12 ans). Il en va ainsi du cinéma – aussi intransigeant que dérangeant – d’Abdellatif Kechiche, expérience émotionnelle, sensorielle, travail d’imprégnation progressive du spectateur, plutôt que de suggestion ou de démonstration. La Croix (2013)

Quand on a vu le film mercredi en public, quand on a découvert les scènes de sexe sur grand écran, on a été… choquées. On les a pourtant tournées. Mais, j’avoue, c’était gênant. (…) [Les conditions de tournage] C’était horrible. Léa Seydoux

C’était… bestial ! Il y a un truc électrique, un abandon… c’est chaud franchement ! (…) Je ne savais pas que la scène de cul allait durer 7 minutes, qu’il n’y aurait pas de musique. Là, il n’y a que nos respirations et le claquement de nos mains sur nos fesses ». (…) Il y avait parfois une sorte de manipulation, qu’il était difficile de gérer. Mais c’était une bonne expérience d’apprentissage, en tant qu’actrice. Adèle Exarchopoulos

Léa: The thing is, in France, it’s not like in the States. The director has all the power. When you’re an actor on a film in France and you sign the contract, you have to give yourself, and in a way you’re trapped.

Adèle: He warned us that we had to trust him—blind trust—and give a lot of ourselves. He was making a movie about passion, so he wanted to have sex scenes, but without choreography—more like special sex scenes. He told us he didn’t want to hide the character’s sexuality because it’s an important part of every relationship. So he asked me if I was ready to make it, and I said, “Yeah, of course!” because I’m young and pretty new to cinema. But once we were on the shoot, I realized that he really wanted us to give him everything. Most people don’t even dare to ask the things that he did, and they’re more respectful—you get reassured during sex scenes, and they’re choreographed, which desexualizes the act.

Léa: For us, it’s very embarrassing.

Adèle: At Cannes, all of our families were there in the theater so during the sex scenes I’d close my eyes. [Kechiche] told me to imagine it’s not me, but it’s me, so I’d close my eyes and imagined I was on an island far away, but I couldn’t help but listen, so I didn’t succeed in escaping. The scene is a little too long.

Léa: No, we had fake pussies that were molds of our real pussies. It was weird to have a fake mold of your pussy and then put it over your real one. We spent 10 days on just that one scene. It wasn’t like, “OK, today we’re going to shoot the sex scene!” It was 10 days.

Adèle: One day you know that you’re going to be naked all day and doing different sexual positions, and it’s hard because I’m not that familiar with lesbian sex.

Léa: The first day we shot together, I had to masturbate you, I think?

Adèle: [Laughs] After the walk-by, it’s the first scene that we really shot together, so it was, “Hello!” But after that, we made lots of different sex scenes. And he wanted the sexuality to evolve over the course of the film as well, so that she’s learning at the beginning, and then becomes more and more comfortable. It’s really a film about sexual passion—about skin, and about flesh, because Kechiche shot very close-up. You get the sense that they want to eat each other, to devour each other.

Adèle: (…) And the shoot was very long in general.

Léa: Five-and-a-half months. What was terrible on this film was that we couldn’t see the ending. It was supposed to only be two months, then three, then four, then it became five-and-a-half. By the end, we were just so tired.

Adèle: For me, I was so exhausted that I think the emotions came out more freely. And there was no makeup artist, stylist, or costume designer. After a while, you can see that their faces are started to get more marked. We shot the film chronologically, so it helped that I grew up with the experiences my character had.

Léa: It was horrible.

Adèle: In every shoot, there are things that you can’t plan for, but every genius has his own complexity. [Kechiche] is a genius, but he’s tortured. We wanted to give everything we have, but sometimes there was a kind of manipulation, which was hard to handle. But it was a good learning experience for me, as an actor.

Marlowe Stern: Would you ever work with Kechiche again?

Léa: Never.

Adèle: I don’t think so.

Adèle: Yeah, because you can see that we were really suffering. With the fight scene, it was horrible. She was hitting me so many times, and [Kechiche] was screaming, “Hit her! Hit her again!”

Léa: In America, we’d all be in jail.Adèle: (…) She was really hitting me. And once she was hitting me, there were people there screaming, “Hit her!” and she didn’t want to hit me, so she’d say sorry with her eyes and then hit me really hard.

Léa: [Kechiche] shot with three cameras, so the fight scene was a one-hour continuous take. And during the shooting, I had to push her out of a glass door and scream, “Now go away!” and [Adèle] slapped the door and cut herself and was bleeding everywhere and crying with her nose running, and then after, [Kechiche] said, “No, we’re not finished. We’re doing it again.”

Adèle: She was trying to calm me, because we shot so many intense scenes and he only kept like 10 percent of the film. It’s nothing compared to what we did. And in that scene, she tried to stop my nose from running and [Kechiche] screamed, “No! Kiss her! Lick her snot!” The Daily Beast

Nous devrions, a priori, nous réjouir (…) Hélas, et indépendamment de la qualité artistique du film, nous ne pourrons pas participer de cet enthousiasme : nos collègues ayant travaillé sur ce film nous ont rapporté des faits révoltants et inacceptables. La majorité d’entre eux, initialement motivés, à la fois par leur métier et le projet du film en sont revenus écœurés, voire déprimés. (…) Certains ont abandonné « en cours de route », « soit parce qu’ils étaient exténués, soit qu’ils étaient poussés à bout par la production, ou usés moralement par des comportements qui dans d’autres secteurs d’activités relèveraient sans ambiguïté du harcèlement moral ». Le Spiac-CGT

On ne vient pas faire la promo à L.A quand on a un problème avec le réalisateur. Si Léa n’était pas née dans le coton, elle n’aurait jamais dit cela. Léa n’était pas capable d’entrer dans le rôle. J’ai rallongé le tournage pour elle. Léa Seydoux fait partie d’un système qui ne veut pas de moi, car je dérange. Abdellatif Kechiche

Je n’ai pas critiqué Abdel Kechiche, j’ai parlé de son approche. On ne travaillera plus ensemble. Léa Seydoux

Muet puisque absent des César du Cinéma 2014 d’où son film La Vie d’Adèle n’est reparti qu’avec un seul prix, soulevant bien des interrogations, Abdellatif Kechiche était en revanche tout sourire, en chair et en os, du côté de Las Vegas où se déroule actuellement le salon AVN, le rendez-vous incontournable de la planète porno. (…) Abdellatif Kechiche n’aurait pas tiré un trait sur un biopic immortalisant à l’écran Marylin Chambers. En septembre dernier, on apprenait en effet que Kechiche voulait adapter à l’écran « l’histoire de Marilyn Chambers, une star du porno américain des années 1970 qui a fait scandale en couchant à l’écran avec un Noir et qui est morte l’année de l’élection d’Obama ». Au salon de Las Vegas, Carla Cat résume sa rencontre avec le réalisateur : « Il s’intéresse beaucoup au porno. Il aurait apparemment un projet. » Pour Kechiche, comme il l’avait déclaré dans Télérama, l’histoire de Marylin Chambers est « une histoire magnifique, qui raconte l’Amérique moderne et montre comment des hommes et des femmes exerçant un métier que tout le monde regarde de travers ont fait bouger les mentalités ». Pure people

I think working with actors is a little bit how a chef would work with a potato or a piece of meat. You have to kind of have a look at the potato or the piece of meat and see what kind of possibilities are in the ingredient. I know I’m using the wrong metaphor. I think my job is to see what potato is there and from there, just work under their conditions. I don’t think I have forced anybody. Bjork I may have forced here and there. For the good of the film, I just need to give them what they need. Lars von Trier

Les cinéastes et auteurs français, européens, américains et du monde entier, tiennent à affirmer leur consternation. Il leur semble inadmissible qu’une manifestation culturelle internationale, rendant hommage à l’un des plus grands cinéastes contemporains, puisse être transformée en traquenard policier. Forts de leur extraterritorialité, les festivals de cinéma du monde entier ont toujours permis aux œuvres d’être montrées et de circuler et aux cinéastes de les présenter librement et en toute sécurité, même quand certains États voulaient s’y opposer. L’arrestation de Roman Polanski dans un pays neutre où il circulait et croyait pouvoir circuler librement jusqu’à ce jour, est une atteinte à cette tradition: elle ouvre la porte à des dérives dont nul aujourd’hui ne peut prévoir les effets. Pétition pour Romain Polanski (28.09.09)

Il m’était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais : « Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble, pourquoi m’avez-vous choisi, moi, et pas d’autres gosses? » Mais s’ils insistaient, je les caressais quand même. Daniel Cohn-Bendit (Grand Bazar, 1975)

La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n’ai plus besoin de réfréner ou d’occulter. (…) Je n’ai pas d’autre compte à régler que d’aligner mes bahts, et je suis libre, absolument libre de jouer avec mon désir et de choisir. La morale occidentale, la culpabilité de toujours, la honte que je traîne volent en éclats ; et que le monde aille à sa perte, comme dirait l’autre. Frédéric Mitterrand (”La mauvaise vie”, 2005)

J’étais chaque fois avec des gens de mon âge ou de cinq ans de moins. (…) Que vienne me jeter la première pierre celui qui n’a pas commis ce genre d’erreur. Parmi tous les gens qui nous regardent ce soir, quel est celui qui n’aurait pas commis ce genre d’erreur au moins une seule fois ? (…) Ce n’est ni un roman, ni des Mémoires. J’ai préféré laissé les choses dans le vague. C’est un récit, mais au fond, pour moi, c’est un tract : une manière de raconter une vie qui ressemble à la mienne, mais aussi à celles de beaucoup d’autres gens. Frédéric Mitterrand

C’est pas vrai. Quand les gens disent les garçons, on imagine alors les petits garçons. Ça fait partie de ce puritanisme général qui nous envahit qui fait que l’on veut toujours noircir le tableau, ça n’a aucun rapport. (…) Evidemment, je cours le risque de ce genre d’amalgame. Je le cours d’autant plus facilement ce risque-là puisqu’il ne me concerne pas. (…) Il faudrait que les gens lisent le livre et ils se rendraient compte qu’en vérité c’est très clair. Frédéric Mitterrand (émission « Culture et dépendances », le 6 avril 2005)

J’aurai raconté des histoires avec des filles, personne n’aurait rien remarqué. Frédéric Mitterrand

En tant que ministre de la Culture, il s’illustre en prenant la défense d’un cinéaste accusé de viol sur mineure et il écrit un livre où il dit avoir profité du tourisme sexuel, je trouve ça a minima choquant (…) On ne peut pas prendre la défense d’un cinéaste violeur au motif que c’est de l’histoire ancienne et qu’il est un grand artiste et appartenir à un gouvernement impitoyable avec les Français dès lors qu’ils mordent le trait. (…) Au moment où la France s’est engagée avec la Thaïlande pour lutter contre ce fléau qu’est le tourisme sexuel, voilà un ministre du gouvernement qui explique qu’il est lui-même consommateur. Benoît Hamon (porte-parole du Parti socialiste)

On ne peut pas donner le sentiment qu’on protège les plus forts, les connus, les notables, alors qu’il y a les petits qui subissent la justice tous les jours. Ce sentiment qu’il y a deux justices est insupportable.Manuel Valls (député-maire PS)

Qu’est-ce qu’on peut dire aux délinquants sexuels quand Frédéric Mitterrand est encore ministre de la Culture? Marine Le Pen (vice-présidente du FN)

A ce propos d’ailleurs, nous n’avons rien contre les homosexuels à Rue89 mais nous aimerions savoir comment Frédéric Mitterrand a pu adopter trois enfants, alors qu’il est homosexuel et qu’il le revendique, à l’heure où l’on refuse toujours le droit d’adopter aux couples homosexuels ? Pourquoi cette différence de traitement? Rue 89

C’est une affaire très française, ou en tout cas sud-européenne, parce que dans les cultures politiques protestantes du nord, Mitterrand, âgé de 62 ans, n’aurait jamais décroché son travail. Son autobiographie sulphureuse, publiée en 2005, l’aurait rendu impensable. (…) Si un ministre confessait avoir fréquenté des prostituées par le passé, peu de gens en France s’en offusquerait. C’est la suspicion de pédophilie qui fait toute la différence. (…) Sarkozy, qui a lu livre en juin [et] l’avait trouvé » courageux et talentueux » (…) s’est conformé à une tradition bien française selon laquelle la vie privée des personnes publiques n’est généralement pas matière à discussion. Il aurait dû se douter, compte tenu de la médiatisation de sa vie sentimentale, que cette vieille règle qui protège les élites avait volé en éclats. Charles Bremmer (The Times)

David Bowie was a musical genius. He was also involved in child sexual exploitation. In the 1970s, David Bowie, along with Iggy Pop, Jimmy Page, Bill Wyman, Mick Jagger and others, were part of the ‘Baby Groupies’ scene in LA. The ‘Baby Groupies’ were 13 to 15 year old girls who were raped by male rock stars. The names of these girls are easily searchable online but I will not share them here as all victims of rape deserve anonymity. The ‘Baby Groupie‘ scene was about young girls being prepared for sexual exploitation (commonly refereed to as grooming) and then sexually assaulted and raped. Even articles which make it clear that the music industry ” ignor(ed), and worse enabl(ed), a culture that still allows powerful men to target young girls” celebrate that culture and minimise the choices of adult men to rape children and those who chose to look away. This is what male entitlement to sexual access to the bodies of female children and adults looks like. It is rape culture. David Bowie is listed publicly as the man that one teenage girl ‘lost her virginity’ too.* We need to be absolutely clear about this, adult men do not ‘have sex’ with 13 to 15 year old girls. It is rape. Children cannot consent to sex with adult men – even famous rock stars. Suggesting this is due to the ‘context’ of 70s LA culture is to wilfully ignore the history of children being sexually exploited by powerful men. The only difference to the context here was that the men were musicians and not politicians, religious leaders, or fathers. David Bowie was an incredible musician who inspired generations. He also participated in a culture where children were sexually exploited and raped. This is as much a part of his legacy as his music. Louise Pennington

When we treat public figures like gods, we enable the dangerous dynamic in which famous men prey on women and girls. Bowie is part of a long line of male stars who have used their fame to take advantage of vulnerable women. Among the many celebrities who have allegedly slept with girls under the age of consent are Elvis Presley (Priscilla Beaulieu, 14), Marvin Gaye (Denise Gordy, 15), Iggy Pop (Sable Starr, 13) and Chuck Berry (Janice Escalanti, 14). R. Kelly, Woody Allen and Roman Polanski, have all been accused or convicted of sexually assaulting minors, which differs from statutory rape in that it involves force. And of course, celebrities’ sexual crimes are not limited to teenagers. The cases of Bill Cosby and Jian Ghomeshi, who both allegedly used their high profiles to sexually abuse women, are currently before the legal system. Obviously, Bowie is not in the same league as Bill Cosby, if only because Mattix, known as one of the famous “baby groupies,” doesn’t seem remotely unhappy about her experiences with Bowie. They were both part of the ‘70s rock star scene on L.A’s Sunset Strip, where blowjobs and quaaludes were given out like handshakes. Mattix looks back fondly on the experience, calling it “beautiful” in a recent interview with Thrillist. She looks back less fondly on her relationship with Jimmy Page, who allegedly kidnapped and locked her up in a hotel room. But it’s still important to acknowledge that what Bowie did was illegal. Consent laws are in place because, unlike Mattix, too many underage girls end up traumatized by the sexual experiences they have with older men. Many of those who “consented” as teens realize later that they were exploited and controlled by their older lovers. It’s incredibly hard for any victim of sexual assault to come forward, but when your perpetrator is a beloved public figure, your story becomes even more unbelievable. We know rapists don’t fit one mould, yet we’re incredulous when a person’s crimes don’t match our image of them. This phenomenon is particularly heightened with celebrities. (…) You can both write a catchy pop song and like underage sex. But too often we mistake a person’s talent for who they are as people. Celebrities know this and take advantage of the protection that comes with being a beloved public figure. As a result, their victims suffer in silence. We should acknowledge that Bowie slept with an underage woman to acknowledge his humanity. Yes, his talent was exceptional. No, he was not a monster. But we should never glorify celebrities to the point that we refuse to acknowledge that they’re capable of ugly acts. Otherwise, we send a message to the alleged victims of Roman Polanski, R. Kelly and Jian Ghomeshi that entertainment is more valuable than justice. Angelina Chapin