C’est ainsi que finit le monde. Pas sur un Boum, sur un murmure. TS Eliot

C’est ainsi que finit le monde. Pas sur un Boum, sur un murmure. TS Eliot

If by « intellectual » you mean people who are a special class who are in the business of imposing thoughts, and framing ideas for people in power, and telling everyone what they should believe, and so on, well, yeah, that’s different. Those people are called « intellectuals » — but they’re really more a kind of secular priesthood, whose task is to uphold the doctrinal truths of the society. And the population should be anti-intellectual in that respect, I think that’s a healthy reaction. In fact, if you compare the United States with France, or with most of Europe for that matter, I think one of the healthy things about the United States is precisely this: there’s very little respect for intellectuals as such. And there shouldn’t be. What’s there to respect? I mean, in France if you’re part of the intellectual elite and you cough, there’s a front-page story in Le Monde. That’s one of the reasons why French intellectual culture is so farcical – it’s like Hollywood. You’re in front of the television cameras all the time, and you’ve got to keep doing something new so they’ll keep focusing on you and not the guy at the next table, and people don’t have ideas that are that good, so they have to come up with crazy stuff, and the intellectuals get all pompous and self-important. So I remember during the Vietnam War, there’d be these big international campaigns to protest the war, and a number of times I was asked to co-sign letters with, say, Jean-Paul Sartre [French philosopher]. Well, we’d co-sign some statement, and in France it was front-page news; here, nobody even mentioned it. And the French thought was scandalous; I thought it was terrific – why the hell should anybody mention it? What difference does it make if two guys who happen to have some name recognition got together and signed a statement? Why should that be of any particular interest to anybody? So I think the American reaction is much healthier in this respect. Noam Chomsky (Rowe, Massachusetts; April 1989)

Ces gens-là sont appelés « intellectuels », mais il s’agit en réalité plutôt d’une sorte de prêtrise séculière, dont la tâche est de soutenir les vérités doctrinales de la société. Et sous cet angle-là, la population doit être contre les intellectuels, je pense que c’est une réaction saine. (…) En France, si vous faites partie de l’élite intellectuelle et que vous toussez, on publie un article en première page du Monde. C’est une des raisons pour lesquelles la culture intellectuelle française est tellement burlesque : c’est comme Hollywood. Noam Chomsky

Le boulot des intellectuels du courant dominant, c’est de servir en quelque sorte de « clergé laïque », de s’assurer du maintien de la foi doctrinale. Si vous remontez à une époque où l’Église dominait, c’est ce que faisait le clergé : c’étaient eux qui guettaient et traquaient l’hérésie. Et lorsque les sociétés sont devenues plus laïques […], les mêmes contrôles sont restés nécessaires : les institutions devaient continuer à se défendre, après tout, et si elles ne le pouvaient pas le faire en brûlant les gens sur le bûcher […], il leur fallait trouver d’autres moyens. Petit à petit, cette responsabilité a été transférée vers la classe intellectuelle – être les gardiens de la vérité politique sacrée, des hommes de main en quelque sorte. Noam Chomsky

[La vie intellectuelle française] a quelque chose d’étrange. Au Collège de France, j’ai participé à un colloque savant sur » Rationalité, vérité et démocratie « . Discuter ces concepts me semble parfaitement incongru. A la Mutualité, on m’a posé la question suivante : » Bertrand Russell nous dit qu’il faut se concentrer sur les faits, mais les philosophes nous disent que les faits n’existent pas. Comment faire ? » Une question de ce type laisse peu de place à un débat sérieux car, à un tel niveau d’abstraction, il n’y a rien à ajouter. (…) Comme observateur lointain, je formulerai une hypothèse. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est passée de l’avant-garde à l’arrière-cour et elle est devenue une île. Dans les années 30, un artiste ou un écrivain américain se devait d’aller à Paris, de même qu’un scientifique ou un philosophe avait les yeux tournés vers l’Angleterre ou l’Allemagne. Après 1945, tous ces courants se sont inversés, mais la France a eu plus de mal à s’adapter à cette nouvelle hiérarchie du prestige. Cela tient en grande partie à l’histoire de la collaboration. Alors, bien sûr, il y a eu la Résistance et beaucoup de gens courageux, mais rien de comparable avec ce qui s’est passé en Grèce ou en Italie, où la résistance a donné du fil à retordre à six divisions allemandes. Et il a fallu un chercheur américain [Robert Paxton, NDLR] pour que la France soit capable d’affronter ce passé. (…) beaucoup d’intellectuels français sont restés staliniens même quand ils sont passés à l’extrême droite. Comment peut-on accepter que l’Etat définisse la vérité historique et punisse la dissidence de la pensée ? (…) Au Timor-Oriental, entre un quart et un tiers de la population a été décimée avec l’accord des Etats-Unis et de la France, et peu de gens le savent alors que tout le monde connaît les crimes de Pol Pot. Noam Chomsky

Si les révolutions symboliques sont particulièrement difficiles à comprendre, surtout lorsqu’elles sont réussies, c’est parce que le plus difficile est de comprendre ce qui semble aller de soi, dans la mesure où la révolution symbolique produit les structures à travers lesquelles nous la percevons. Autrement dit, à la façon des grandes révolutions religieuses, une révolution symbolique bouleverse des structures cognitives et parfois, dans une certaine mesure, des structures sociales. Elle impose, dès lors que ‘elle réussit, de nouvelles structures cognitives qui, du fait qu’elles se généralisent, qu’elles se diffusent, qu’elles habitent l’ensemble des sujets percevants d’un univers social, deviennent imperceptibles. Pierre Bourdieu

C’est une chose que Weber dit en passant dans son livre sur le judaïsme antique : on oublie toujours que le prophète sort du rang des prêtres ; le Grand Hérésiarque est un prophète qui va dire dans la rue ce qui se dit normalement dans l’univers des docteurs. Bourdieu

La bourgeoisie s’est toujours méfiée – à raison – des intellectuels. Mais elle s’en méfie comme d’êtres étranges qui sont issus de son sein. La plupart des intellectuels, en effet, sont nés de bourgeois qui leur ont inculqué la culture bourgeoise. Ils apparaissent comme gardiens et transmetteurs de cette culture. De fait, un certain nombre de techniciens du savoir pratique se sont, tôt ou tard, faits leurs chiens de garde, comme a dit Nizan. Les autres, ayant été sélectionnés, demeurent élitistes même quand ils professent des idées révolutionnaires. Ceux-là, on les laisse contester : ils parlent le langage bourgeois. Mais doucement on les tourne et, le moment venu, il suffira d’un fauteuil à l’Académie française ou d’un prix Nobel ou de quelque autre manœuvre pour les récupérer. C’est ainsi qu’un écrivain communiste peut exposer actuellement les souvenirs de sa femme à la Bibliothèque nationale et que l’inauguration de l’exposition est faite par le ministre de l’éducation nationale. (…) Cependant il est des intellectuels – j’en suis un – qui, depuis 1968, ne veulent plus dialoguer avec la bourgeoisie. En vérité, la chose n’est pas si simple : tout intellectuel a ce qu’on appelle des intérêts idéologiques. Par quoi on entend l’ensemble de ses œuvres, s’il écrit, jusqu’à ce jour. Bien que j’aie toujours contesté la bourgeoisie, mes œuvres s’adressent à elle, dans son langage, et – au moins dans les plus anciennes – on y trouverait des éléments élitistes. Je me suis attaché, depuis dix-sept ans, à un ouvrage sur Flaubert qui ne saurait intéresser les ouvriers car il est écrit dans un style compliqué et certainement bourgeois. Aussi les deux premiers tomes de cet ouvrage ont été achetés et lus par des bourgeois réformistes, professeurs, étudiants, etc. Ce livre qui n’est pas écrit par le peuple ni pour lui résulte des réflexions faites par un philosophe bourgeois pendant une grande partie de sa vie. J’y suis lié. Deux tomes ont paru, le troisième est sous presse, je prépare le quatrième. J’y suis lié, cela veut dire : j’ai 67 ans, j’y travaille depuis l’âge de 50 ans et j’y rêvais auparavant. Or, justement, cet ouvrage (en admettant qu’il apporte quelque chose) représente, dans sa nature même, une frustration du peuple. C’est lui qui me rattache aux lecteurs bourgeois. Par lui, je suis encore bourgeois et le demeurerai tant que je ne l’aurai pas achevé. Il existe donc une contradiction très particulière en moi : j’écris encore des livres pour la bourgeoisie et je me sens solidaire des travailleurs qui veulent la renverser. Jean-Paul Sartre (1976)

Les intellectuels ont pris l’habitude de travailler non pas dans l’universel, l’exemplaire, le juste-et-le-vrai-pour-tous, mais dans des secteurs déterminés, en des points précis où les situaient soit leurs conditions de travail, soit leurs conditions de vie (le logement, l’hôpital, l’asile, le laboratoire, l’université, les rapports familiaux ou sexuels). (…) Ils y ont gagné à coup sûr une conscience beaucoup plus concrète et immédiate des luttes. Et ils ont rencontré là des problèmes qui étaient spécifiques, non universels, différents souvent de ceux du prolétariat ou des masses. (…) Et cependant, ils s’en sont rapprochés, je crois pour deux raisons : parce qu’il s’agissait de luttes réelles, matérielles, quotidiennes, et parce qu’ils rencontraient souvent, mais dans une autre forme, le même adversaire que le prolétariat, la paysannerie ou les masses (les multinationales, l’appareil judiciaire et policier, la spéculation immobilière) ; c’est ce que j’appellerais l’intellectuel spécifique par opposition à l’intellectuel universel. Michel Foucault

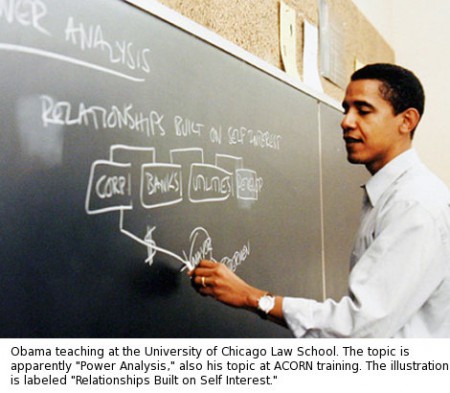

Tout ce qui pouvait nuire à Obama serait donc omis et caché; tout ce qui pouvait nuire à McCain serait monté en épingle et martelé à la tambourinade. On censurerait ce qui gênerait l´un, on amplifierait ce qui affaiblirait l´autre. Le bombardement serait intense, les haut-parleurs répandraient sans répit le faux, le biaisé, le trompeur et l´insidieux. Qu´importe! Nulle enquête, nulle révélation, nulle curiosité. «Je ne l´ai jamais entendu parler ainsi » -, mentait Obama, parlant de son pasteur de vingt ans, Jeremiah Wright, fasciste noir, raciste à rebours, mégalomane délirant des théories conspirationnistes – en vingt ans de prêches et de sermons. Circulez, vous dis-je, y´a rien à voir – et les media, pieusement, de n´aller rien chercher. ACORN, organisation d´activistes d´extrême-gauche, aujourd´hui accusée d´une énorme fraude électorale, dont Obama fut l´avocat – et qui se mobilise pour lui, et avec laquelle il travaillait à Chicago? Oh, ils ne font pas partie de la campagne Obama, expliquent benoîtement les media. Et, ajoute-t-on, sans crainte du ridicule, «la fraude aux inscriptions électorales ne se traduit pas forcément en votes frauduleux». Si, si, c´est ce que dit la presse. La démocratie part du postulat que : «la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d’avec le faux» est possession de chaque citoyen, et non d´une élite basée sur la naissance, la fortune, la puissance, ni même le savoir. Bisque, bisque, le déchaînement d´aigreur de la gauche face à Sarah Palin et son adhésion passionnée à l´image vide, charismatique et caméléonesque d´Obama, le Rédempteur qui sauvera le parti intellectuel de la vulgarité du monde et de l´électorat; celui qui «s´accroche à sa foi et à ses armes à feu», comme Obama l´avait dit avec d´autant plus de candeur qu´il ne croyait pas être entendu par eux. (…) Je suggère que cette rage écumante est fondée sur un sentiment exacerbé de lèse-majesté. En l´occurrence, la majesté lésée est celle du monopole d´opinion, que la classe intellectuelle et assimilée (la classe médiatique, l´universitaire, celle du spectacle, etc.) estime lui revenir de droit, et exclusivement. (…) L´intellectuel manie des objets symboliques, ou objets mentaux, d´une grande variété. Leur maniement tend souvent à persuader l´intellectuel qu´il est mieux à même de saisir le monde que quiconque. Or, son pouvoir sur ce monde n´est pas du tout commensurable à la compréhension qu´il estime en avoir. Son ressentiment en est d´autant plus vif. Il ne peut se résoudre à n´être «que» professeur, écrivain, journaliste, lui qui en sait tant et plus que les autres, ceux qui ont du pouvoir. (…) C´est à lui qu´il faudrait s´adresser, vers lui qu´il faudrait se tourner. En l´absence d´une telle demande, l´intellectuel professionnel devient un homme révolté. L´intellectuel moderne tend donc souvent à se dresser contre cette réalité, qui lui refuse ce qu´il estime de droit être sa place en majesté. (…) Ce réel qui minimise et minore son importance personnelle est donc mauvais et devrait être refait. L´homme du commun, qui vote, est ignare. Les politiciens (qui n´écoutent pas notre intellectuel) sont nuls et ignorants. La dextérité dans le maniement des objets intellectuels (la dialectique, comme on disait jadis) devient mandat du Ciel. Laurent Murawiec

There’s little doubt that law student Obama was a political radical by any conventional, society-wide measure of the term. But that’s not the end of the story. At Harvard at least, radical was mainstream and conservative was radical. In fact, the radical view was so mainstream that one couldn’t help but think that even the loudest students would graduate, go to law firms, and fit in just as seamlessly to the new mainstream of their legal professions. And, in fact, most did. They weren’t intellectual leaders; they were followers. My reading of Barack Obama’s political biography is pretty simple: He’s not so much a liberal radical as a member of the liberal mainstream of whatever community he inhabits. In that video, he was doing no more and no less than what most politically engaged leftist law students were doing — supporting the radical race and gender politics that dominated campus. When he went to Chicago and met Bill Ayers, he was fitting within a second, and slightly different, liberal culture. He shifted again in Washington and then again in the White House. But radical, “conviction” politicians don’t decry Gitmo then keep it open, promise to end the wars then reinforce the troops, express outrage at Bush war tactics then maintain rendition and triple the number of drone strikes. Obama’s biography is essentially the same as many of the liberal mainstream-media journalists who cover him. They’ve made the same migration — from leading campus protests, to building families in urban liberal communities, to participating in a national political culture. At the risk of engaging in dime-store pop psychology, they like Obama in part because they identify with him so thoroughly and see much of themselves in him. David French

That pope endorsed the Iran deal, the UN’s environmentalist goals and what amounts to a worldwide open-borders policy on refugees — and offered a very specific view of how to promote development in the Third World that’s straight out of a left-wing textbook. (…) Sorry: When the pontiff sounds less like a theological leader and more like the 8 p.m. host on MSNBC or the editor of Mother Jones, what’s a guy to do? Pope Francis is entirely within his rights to become the world’s foremost liberal. But, since that’s what he is, it can’t be wrong to say so. (…) When a leader speaks in these sorts of bureaucratic specifics, he is descending from the highest heavens into ordinary, even trivial, reality. He’s using his authority in the realm of the spiritual to influence the political behavior of others. He becomes just another pundit. And who needs another one of those? John Podhoretz

Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher de Vincennes, et après le refus cinglant des jeunes des « quartiers populaires » de participer à la grande manifestation unitaire du 11 janvier, il était difficile pour les Français, même les plus angéliques, de continuer à faire l’impasse sur les dangers et sur la séduction de l’islamisme radical. Mais la propension à noyer le poisson dans ses causes supposées n’a pas disparu. Et le gouvernement a donné l’exemple en dénonçant l’apartheid culturel, ethnique et territorial qui sévirait dans nos banlieues. Ainsi la République a-t-elle plaidé coupable pour les attaques mêmes dont elle faisait l’objet. (…) Je ne vois chez nos intellectuels ni naïveté, ni lâcheté, mais, si j’ose dire, une vigilance anachronique. En Sarkozy, conseillé par Patrick Buisson, son « génie noir », ils combattaient la réincarnation du maréchal Pétain. Les musulmans leur apparaissaient comme les juifs du XXIe siècle. L’antifascisme façonnait leur vision du monde. Ils ne voulaient pas et ne veulent toujours pas voir dans la crise actuelle des banlieues autre chose qu’une résurgence de la xénophobie et du racisme français. (…) Les élites dont vous parlez ne sont pas francophobes ; face au nationalisme fermé de « l’idéologie française », elles se réclament de la patrie des droits de l’homme. Leur France est la « nation ouverte » célébrée par Victor Hugo, « qui appelle chez elle quiconque est frère ou veut l’être ». Le problème, c’est que, toutes à cette opposition gratifiante entre l’ouvert et le fermé, ces élites légitiment la haine qui se développe dans certains quartiers de nos villes pour les « faces de craie ». C’est l’exclusion, disent ces élites, qui engendre la francophobie. (…) « L’Amérique victime de son hyperpuissance », titrait Télérama après le 11 septembre 2001. Ce qu’on a du mal à penser aujourd’hui comme alors, c’est que l’Occident puisse être haï non pour l’oppression qu’il exerce, mais pour les libertés qu’il propose. Sayyid Qotb est devenu le principal doctrinaire des Frères musulmans, après un séjour aux Etats-Unis, en 1948, où il a été confronté à cette « liberté bestiale qu’on nomme la mixité », à « ce marché d’esclaves qu’on nomme « émancipation de la femme » », à « ces ruses et anxiétés d’un système de mariage et de divorce si contraire à la vie naturelle. En comparaison, quelle raison, quelle hauteur de vue, quelle joie en islam, et quel désir d’atteindre celui qui ne peut être atteint ». (…) L’esprit du temps réussit l’exploit paradoxal de nous faire vivre hors de notre temps, à côté de nos pompes. Alors que la France change de visage, il affirme, imperturbable, que l’histoire se répète, et il cherche des racistes et des fascistes pour donner corps à cette affirmation. J’ai beau être juif et défendre l’école républicaine, me voici lepéniste, et même – il faut ce qu’il faut – maurrassien. (…) La menace était très clairement énoncée en 2004 par le rapport Obin sur les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires : « Tout laisse à penser que, dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d’abord être un objet de suspicion, comme ce qu’ils trouvent à la cantine dans leur assiette ; et qu’ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal (autorisé) et du haram (interdit). » La question du voile et celle de la nourriture sont deux composantes d’un phénomène beaucoup plus large de sécession culturelle. Et ce phénomène est en expansion. (…) Ce que je sais, grâce à Gilles Kepel, c’est que les Beurs, qui avaient fait la grande marche pour l’égalité en 1983, rejettent maintenant avec horreur ce vocable « tenu au mieux pour méprisant à leur endroit, au pire, pour un complot sioniste destiné à faire fondre comme du beurre leur identité arabo-islamique dans le chaudron des potes de SOS Racisme touillé par l’Union des étudiants juifs de France ». (…) Je pense que Michel Onfray préfère aussi – et il l’a dit – une analyse juste de Bernard-Henri Lévy à une analyse fausse d’Alain de Benoist. Pour ma part, je citerai Camus dans sa lettre adressée aux Temps modernes après la critique au vitriol de l’Homme révolté, parue dans cette revue : « On ne décide pas de la vérité d’une pensée selon qu’elle est à droite ou à gauche, et moins encore selon ce que la droite et la gauche décident d’en faire. A ce compte, Descartes serait stalinien et Péguy bénirait M. Pinay. Si, enfin, la vérité me paraissait à droite, j’y serais. » Je ne suis donc pas plus impressionné par la sortie de Manuel Valls que par la campagne de 1982 contre le « silence des intellectuels ». Le gouvernement est légitimement affolé par la montée du Front national, mais ce ne sont pas les incantations antifascistes qui inverseront la tendance et changeront la donne ; c’est la prise en compte par la gauche comme par la droite traditionnelle de l’inquiétude de toujours plus de Français devant la mutation culturelle qui nous tombe dessus, qui n’a été décidée par personne. (…) Fontenelle a écrit un jour : « On s’accoutume trop quand on est seul à ne penser que comme soi. » J’essaie donc de ne pas rester seul trop longtemps et je fais même l’émission « Répliques » pour être confronté à des points de vue très différents des miens. Mais ce n’est pas ma faute si l’actualité radote et me renvoie sans cesse à la réalité insupportable de l’éclatement de mon pays. Je suis attaqué et même insulté par ceux qui ne veulent surtout pas regarder cette réalité en face. Devant les mauvaises nouvelles, ou, pis encore, devant les nouvelles qui contredisent l’idée reçue du mal et du méchant, le plus simple est encore de s’en prendre au messager et de lui faire la peau. Alain Finkielkraut

Du XVIIIe au XXe siècle, les intellectuels étaient des guides spirituels. Une substitution au clergé – on parle d’ailleurs parfois de «clercs» pour les désigner ou d’«hérésie» de certaines conviction … Le débat d’idées y structure la société beaucoup plus qu’ailleurs. J’irai même jusqu’à dire que la pensée est une composante essentielle de ce que veut dire «être français». Et cela pour une raison historique simple : quand il fallu inventer une nation après la Révolution française, on a dû le faire à travers des principes abstraits. Procédez de cette manière, et vous serez constamment dans un débat d’idées. Etre français, c’est réfléchir sans fin aux valeurs sur lesquelles repose la citoyenneté, savoir ce qu’elles veulent dire, s’il faut les mettre à jour… Sudhir Hazareesingh

Son essai L’Identité malheureuse a été l’un des plus grands succès de librairie de l’automne 2013, tandis que son auteur devenait l’incarnation ultime du repli de l’esprit français. Toute l’oeuvre d’Alain Finkielkraut est parcourue d’images de décadence, de maladie et de mort. Il a l’habitude des hypothèses paradoxales, par exemple que l’antiracisme serait plus pernicieux que le racisme. Il a des idées fixes, sur l’islamisme ou la prétendue omniprésence de l’antisémitisme. De plus en plus nationaliste, il est de moins en moins républicain. Il défend une conception hiérarchique de l’ordre culturel et social et, tout comme le Front national, il dénonce le détournement de l’identité française par des minorités immigrées – encore une fantaisie. Son parcours illustre à quel point le pessimisme ambiant a corrompu l’héritage rousseauiste et républicain. (…) On confond trop souvent l’islam, qui est la religion paisible de l’écrasante majorité des musulmans de France, et l’islamisme radical, qui est le fait d’une petite minorité d’agités (nous les avons aussi en Angleterre, et il faut évidemment les combattre). Quant à l’antisémitisme, il faut situer ce phénomène aujourd’hui dans le cadre plus général d’une lepénisation (ou, pour être plus précis, une « marinisation ») des esprits, qui répand la peur de l’autre, qu’il soit musulman, juif, immigré ou homosexuel. Le repli identitaire, surtout lorsqu’il est relayé par des intellectuels complaisants, ne fait qu’alimenter tous les fantasmes. (…) J’y vois la résurgence d’un courant classique de l’individualisme français, à la fois frivole et cérébral, orienté vers ce que Benjamin Constant a appelé la « jouissance paisible de l’indépendance privée ». Dans Le Mystère français, Hervé Le Bras et Emmanuel Todd soulignent l’écart entre le pessimisme conscient des Français et leur optimisme inconscient au cours des trente dernières années: d’où la bonne tenue du taux de natalité, la baisse du nombre de suicides et d’homicides, les progrès de la réussite scolaire, l’émancipation des femmes et l’intégration des immigrés. (…) J’ai choisi ce discours [du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin contre l’intervention armée en Irak, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le 14 février 2003] parce que c’est un condensé de l’esprit français, un mélange de virilité et de verve enracinées dans ce que la rhétorique française a de meilleur. Un appel à la raison et à la logique cartésienne, construit sous le signe d’oppositions binaires: conflit-harmonie, intérêt personnel- bien commun, politique de puissance-moralité… L’auteur se fait le porte-parole d’une sagesse ancestrale: « Nous sommes les gardiens d’un idéal, nous sommes les gardiens d’une conscience… » Avec le recul, cet exercice apparaît comme un ultime morceau de bravoure, le dernier acte d’une magnifique tradition universaliste. (…) la France a la particularité de mettre en avant ses prouesses morales et intellectuelles, et la conviction de devoir penser pour le reste du monde. Au XIXe siècle, Auguste Comte affirme que Paris est le centre de l’humanité, parce que l' »esprit philosophique » y règne. L’historien Ernest Lavisse écrit en 1890 que la mission de la France est de « représenter la cause de l’humanité ». La Révolution française a été la source des idéaux messianiques français: liberté, égalité, fraternité, droits de l’homme… (…) Ce culte se reflète dans la consécration de l’écrivain, véritable guide spirituel de la société, et dans l’importance accordée au style, à la syntaxe, au mot juste, au monde des idées. En 1944, un petit manuel avertissait les soldats britanniques du débarquement: « Vous aurez souvent l’impression [que les Français] se disputent violemment, alors qu’ils ne font que débattre d’une idée abstraite. » (…) Du début des années 1950 à la fin des années 1970, j’ai répertorié le « nouveau roman », la « nouvelle vague », la « nouvelle histoire », la « nouvelle philosophie », la « nouvelle société », la « nouvelle gauche », la « nouvelle droite » – sans oublier la « nouvelle cuisine »… Il suffit d’examiner comment les uns et les autres se présentent ou sont présentés, sous la forme d’oxymores: « rationaliste passionné », « missionnaire laïque », « spectateur engagé », « défaite glorieuse »… Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais ce genre d’expression paradoxale est déroutante pour un étranger. Julien Green l’a vécu à ses dépens à Oxford lors d’une conférence qu’il donnait sur « les trois Barrès », c’est-à-dire les trois aspects contradictoires de la pensée de l’écrivain nationaliste. Mais l’assistance n’a pas forcément saisi cette subtilité. La preuve, à l’issue de son intervention, un auditeur a levé la main et demandé: « Quels sont les prénoms des deux autres frères Barrès? » (…) L’intellectuel est un « clerc »; son engagement, une « foi »; sa rupture avec une idéologie, une « hérésie » ou une « délivrance »… Rappelez-vous Edgar Morin racontant son adhésion au communisme comme « l’espérance du salut dans la rédemption collective ». Et depuis la Révolution, les héros nationaux entrent au Panthéon, une ancienne église, et de Gaulle est devenu le Saint-Père national. (…) J’avais été surpris par les Mémoires d’Elizabeth Teissier, l’astrologue de François Mitterrand, dénichées à l’étal d’un bouquiniste, avant de découvrir que le président français n’était que le dernier d’une longue série d’hommes célèbres à croire aux « forces de l’esprit »: Robespierre, Victor Hugo, Jaurès, Poincaré, Clemenceau… Entre les deux pôles de la théologie et du matérialisme s’étend un territoire où coexistent l’attachement au rationalisme et la foi dans le surnaturel. Même si cela peut paraître paradoxal s’agissant d’un XVIIIe siècle rejetant les croyances en tout genre, certains principes de l’occultisme à la française sont enracinés dans les idées des Lumières, voire dans celles de la gauche: croyance en la bonté de l’homme, ouverture sur les valeurs et cultures différentes… (…) Cette prédisposition utopiste puise sa source chez Rousseau, qui considère que la faculté première de l’homme est l’imagination. Les oeuvres de Louis-Sébastien Mercier, Saint-Simon, Charles Fourier, Etienne Cabet sont toutes marquées par la révolte contre l’injustice et par l’ambition d’épanouir la nature humaine. Par ailleurs, le raisonnement utopique est marqué par son caractère systématique et radical. Ces idéaux progressistes ont contribué à l’adhésion de très nombreux Français au communisme. Car, au fond, les promesses du Parti communiste français ne renvoyaient-elles pas à l’ambition des Lumières de former des citoyens instruits partageant une morale laïque commune, à l’aspiration rousseauiste à régénérer l’homme, au désir de Fourier de promouvoir une plus grande harmonie sociale, au culte de la perfection et de l’industrie de Saint-Simon, à la « dictature bienveillante » de Cabet… ? Sudhir Hazareesingh

Today’s Left Bank is but a pale shadow of this eminent past. Fashion outlets have replaced high theoretical endeavor in Saint-Germain-des-Près (…) Indeed, as Europe fumbles shamefully in its collective response to its current refugee crisis, it is sobering that the reaction which has been most in tune with the Enlightenment’s Rousseauist heritage of humanity and cosmopolitan fraternity has come not from socialist France, but from Christian-democratic German. Sudhir Hazareesingh

French thought is in the doldrums. French philosophy, which taught the world to reason with sweeping and bold systems such as rationalism, republicanism, feminism, positivism, existentialism and structuralism, has had conspicuously little to offer in recent decades. Saint-Germain-des-Prés, once the engine room of the Parisian Left Bank’s intellectual creativity, has become a haven of high-fashion boutiques, with fading memories of its past artistic and literary glory. As a disillusioned writer from the neighbourhood noted grimly: “The time will soon come when we will be reduced to selling little statues of Sartre made in China.” French literature, with its once glittering cast of authors, from Balzac and George Sand to Jules Verne, Albert Camus and Marguerite Yourcenar, has likewise lost much of its global appeal – a loss barely concealed by recent awards of the Nobel prize for literature to JMG Le Clézio and Patrick Modiano. Yet little of this ideological fertility is now in evidence, and French thinking is no longer a central point of reference for progressives across the world. (…) Since the late 20th century French thought has lost many of the qualities that made for its universal appeal: its abundant sense of imagination, its buoyant sense of purpose, and above all its capacity (even when engaging in the most byzantine of philosophical issues) to give everyone tuning in, from Buenos Aires to Beirut, the sense that they were participating in a conversation of transcendental significance. In contrast, contemporary French thinking has become increasingly inward-looking – a crisis that manifests itself in the sense of disillusionment among the nation’s intellectual elites, and in the rise of the xenophobic Front National, which has become one of the most dynamic political forces in contemporary France. (…) This pessimistic sensibility has been exacerbated by a widespread belief that French culture is itself in crisis. The representation of France as an exhausted and alienated country, corrupted by the egalitarian heritage of May 68, overrun by Muslim immigrants and incapable of standing up for its own core values is a common theme in French conservative writings. Among the bestselling works in this genre are Alain Finkielkraut’s L’identité malheureuse (2013) and Éric Zemmour’s Suicide Français (2014). This morbid sensibility (which has no real equivalent in Britain, despite its recent economic troubles) is also widespread in contemporary French literature, as best exemplified in Michel Houellebecq’s recent oeuvre: La carte et le territoire (2010) presents France as a haven for global tourism, “with nothing to sell except charming hotels, perfumes, and potted meat”; his latest novel Soumission (2015) is a dystopian parable about the election of an Islamist president in France, set against a backdrop of a general collapse of Enlightenment values. (…) This ascendency of technocratic values among French progressive elites is itself reflective of a wider intellectual crisis on the left. The singular idea of the world (a mixture of Cartesian rationalism, republicanism and Marxism) that dominated the mindset of the nation’s progressive elites for much of the modern era has disintegrated. The problem has been compounded by the self-defeating success of French postmodernism: at a time when European progressives have come up with innovative frameworks for confronting the challenges to democratic power and civil liberties in western societies (Michael Hardt and Antonio Negri’s notion of empire, and Giorgio Agamben’s concept of the state of exception), their Gallic counterparts have been indulging in abstract word games, in the style of Derrida and Baudrillard. French progressive thinkers no longer produce the kind of sweeping grand theories that typified the constructs of the Left Bank in its heyday. They advocate an antiquated form of Marxism (Alain Badiou), a nostalgic and reactionary republicanism (Régis Debray), or else offer a permanent spectacle of frivolity and self-delusion (Bernard-Henri Lévy). Sudhir Hazareesingh

Sur les migrants, au lieu de mener son peuple, Hollande a parlé comme un fonctionnaire : toujours cette peur du Front national qui empoisonne la vie politique française. Sudhir Hazareesingh

Et si la French theory avait été victime de son succès ?

A l’heure où, entre l’Iran, Cuba et les Palestiniens, les chefs prétendus à la fois du Monde libre et de la chrétienté ne sont plus que les petits perroquets des slogans les plus éculés du gauchisme primaire …

Et où – accès de folie (ou retour du refoulé ?) et avec les conséquences catastrophiques que l’on sait, la jusqu’ici plutôt pragmatique chef du gouvernement allemand s’est transformée sous nos yeux en passionaria du multiculturalisme …

Comment ne pas être surpris après l’étonnante inimitié (réciproque) d’un des plus grands intellectuels américains vivants, déclaré persona non grata au Pays des intellectuels depuis sa défense de la liberté de parole d’un Faurisson …

Du néo-déclinisme de ce Mauriço-britannique d’Oxford et groupie déclarée de nos Napoléon et autre Villepin …

Se lamentant, dans son dernier livre, du déclin et du déclinisme de l’actuelle pensée française ?

A l’instar justement, comme il le rappelle lui-même, d’un pays qui, entre culte de la culture, clercs nouveaux directeurs de conscience et rites panthéoniques …

Semble ne s’être toujours pas remis de la laïcisation forcée de sa Révolution ?

A moins qu’après la débâcle communiste que l’on sait et l’américanisation honnie qu’appelait de ses voeux Chomsky pour l’Europe et la France, il ait enfin perdu son « respect » pour les membres de cette « sorte de prêtrise séculière » ou de « clergé laïc » qui n’étaient en fait que les « gardiens de la vérité politique sacrée » ?

« La France croit devoir penser pour le reste du monde »

Propos recueillis par Emmanuel Hecht

L’Express

28/08/2015

Francophile invétéré et grand spécialiste de Napoléon et du général de Gaulle, Sudhir Hazareesingh porte un regard d’entomologiste sur les moeurs, us et coutumes de nos intellectuels et penseurs. Interview.

Sudhir Hazareesingh, professeur au Balliol College, à Oxford, fait paraître Ce pays qui aime les idées (éd. Flammarion). En version originale: « Comment les Français pensent. Portrait affectueux d’un peuple intellectuel ». Plutôt que d’un essai à charge, il s’agit en effet d’une enquête sur les moeurs, us et coutumes de nos intellectuels et penseurs. Il a enseigné à l’EHESS, à l’Ecole pratique des hautes études et à Sciences po, et n’ignore pas que « sans la liberté de blâmer… »

Comment, en étant originaire de l’océan Indien, peut-on se passionner pour la vie culturelle et politique française?

C’est une vieille histoire. Au Collège royal de Curepipe, à l’île Maurice, j’ai été nourri de littérature française: Molière, Racine, Saint-Exupéry, Gide, Sartre et Camus. Mon père, Kissoonsingh, historien formé à Cambridge et à la Sorbonne, chef de cabinet du Premier ministre sir Seewoosagur Ramgoolam, avait des liens étroits avec Malraux et Senghor. Je baignais dans un climat de francophilie. Et je n’oublierai jamais le rôle de l’attaché culturel français Antoine Colonna, qui me permettait de suivre l’actualité dans les hebdomadaires, dont L’Express!

Ma francophilie a également été aiguisée par Apostrophes, l’émission télévisée de Bernard Pivot. Je me souviens en particulier d’une intervention de Marguerite Yourcenar, en 1979, sur les notions du bien et du mal. Vous ne pouvez pas imaginer comment, de l’océan Indien, cette émission avait quelque chose de léger et subtil. Etudiant à Oxford pendant les années 1980, j’ai conservé cette passion pour la France, pour son dynamisme culturel, pour son mépris du matérialisme et pour l’éventail de ses opinions politiques et leur complexité historique. C’était un bonheur que de se plonger dans les arcanes du catholicisme, du communisme, de l’extrême droite, de la république, de la monarchie… dans un Royaume-Uni à l’apogée du bipartisme et en pleine déprime thatchérienne!

Votre dernier livre traduit en français, Ce pays qui aime les idées, est la synthèse d’une trentaine d’années consacrées à l’histoire des idées en France, mais aussi une tentative de réponse à la question: pourquoi les Français sont-ils si pessimistes? Quelle est votre réponse, à vous, qui êtes familier des rives de la Seine et qui enseignez de l’autre côté du Channel, dans la prestigieuse université d’Oxford?

Le « malaise français » est au coeur des débats intellectuels depuis une vingtaine d’années: perte de repères idéologiques, crise du modèle républicain, euroscepticisme et rejet de la mondialisation, obsession du « déclinisme » devenue l’idée fixe de la classe politique. En 1995, Jean-Marie Domenach dressait un bilan accablant de la littérature contemporaine française et de l’absence de véritable critique littéraire à la mode anglo-saxonne, celles du Times Literary Supplement et de la New York Review of Books.

En ce début de rentrée littéraire – un rendez-vous très français -, il faut souligner que, pour le monde anglophone, la littérature française s’est égarée entre nombrilisme et abstraction. Lorsqu’un livre attire l’attention à l’étranger, c’est rarement un roman ou un essai philosophique. Le dernier best-seller hors des frontières est Le Capital au XXIe siècle, de l’économiste Thomas Piketty.

A vos yeux, les intellectuels, Alain Finkielkraut en tête, sont les porte-drapeaux d’un « nationalisme fermé ». Notre philosophe n’est-il pas un « coupable » parfait?

Je ne crois pas. Tenons-nous-en aux faits. Son essai L’Identité malheureuse a été l’un des plus grands succès de librairie de l’automne 2013, tandis que son auteur devenait l’incarnation ultime du repli de l’esprit français. Toute l’oeuvre d’Alain Finkielkraut est parcourue d’images de décadence, de maladie et de mort. Il a l’habitude des hypothèses paradoxales, par exemple que l’antiracisme serait plus pernicieux que le racisme. Il a des idées fixes, sur l’islamisme ou la prétendue omniprésence de l’antisémitisme.

De plus en plus nationaliste, il est de moins en moins républicain. Il défend une conception hiérarchique de l’ordre culturel et social et, tout comme le Front national, il dénonce le détournement de l’identité française par des minorités immigrées – encore une fantaisie. Son parcours illustre à quel point le pessimisme ambiant a corrompu l’héritage rousseauiste et républicain.

Vous ne croyez pas au danger de l’islamisme en France? Et vous ne constatez pas la montée d’un antisémitisme de banlieue?

On confond trop souvent l’islam, qui est la religion paisible de l’écrasante majorité des musulmans de France, et l’islamisme radical, qui est le fait d’une petite minorité d’agités (nous les avons aussi en Angleterre, et il faut évidemment les combattre). Quant à l’antisémitisme, il faut situer ce phénomène aujourd’hui dans le cadre plus général d’une lepénisation (ou, pour être plus précis, une « marinisation ») des esprits, qui répand la peur de l’autre, qu’il soit musulman, juif, immigré ou homosexuel. Le repli identitaire, surtout lorsqu’il est relayé par des intellectuels complaisants, ne fait qu’alimenter tous les fantasmes.

En France, l’intellectuel est un « clerc », son engagement une « foi » et de Gaulle « le Saint-Père national ». Ici, la cérémonie des panthéonisés du 27 mai.

Comment expliquez-vous le contraste entre le pessimisme collectif des Français et, à en croire les sondages, leur relatif optimisme individuel?

J’y vois la résurgence d’un courant classique de l’individualisme français, à la fois frivole et cérébral, orienté vers ce que Benjamin Constant a appelé la « jouissance paisible de l’indépendance privée ». Dans Le Mystère français, Hervé Le Bras et Emmanuel Todd soulignent l’écart entre le pessimisme conscient des Français et leur optimisme inconscient au cours des trente dernières années: d’où la bonne tenue du taux de natalité, la baisse du nombre de suicides et d’homicides, les progrès de la réussite scolaire, l’émancipation des femmes et l’intégration des immigrés.

Cet état d’esprit n’est pas si nouveau. Il est ancré chez les élites depuis l’ère postrévolutionnaire, dites-vous. Y compris à gauche, où vous avez même repéré un « désespoir progressiste »? On ne sait plus à qui se fier…

Eh oui, la gauche n’a pas toujours baigné dans un optimisme béat, fondé sur la croyance au progrès. En 1863, au faîte de la gloire de Napoléon III, Proudhon écrit: « Je crois que nous sommes en pleine décadence, et plus je reconnais que j’ai été dupe de mon excessive générosité, moins il me reste de confiance dans la vitalité de ma nation. »

Les premières pages de votre essai sont consacrées au discours du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin contre l’intervention armée en Irak, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le 14 février 2003. C’est plutôt inattendu, comme entrée en matière?

J’ai choisi ce discours parce que c’est un condensé de l’esprit français, un mélange de virilité et de verve enracinées dans ce que la rhétorique française a de meilleur. Un appel à la raison et à la logique cartésienne, construit sous le signe d’oppositions binaires: conflit-harmonie, intérêt personnel- bien commun, politique de puissance-moralité… L’auteur se fait le porte-parole d’une sagesse ancestrale: « Nous sommes les gardiens d’un idéal, nous sommes les gardiens d’une conscience… » Avec le recul, cet exercice apparaît comme un ultime morceau de bravoure, le dernier acte d’une magnifique tradition universaliste.

N’est-ce pas le cas de nombreuses nations que de se considérer comme investies d’une mission, les Etats-Unis, la Russie, Israël…?

Certes, mais la France a la particularité de mettre en avant ses prouesses morales et intellectuelles, et la conviction de devoir penser pour le reste du monde. Au XIXe siècle, Auguste Comte affirme que Paris est le centre de l’humanité, parce que l' »esprit philosophique » y règne. L’historien Ernest Lavisse écrit en 1890 que la mission de la France est de « représenter la cause de l’humanité ». La Révolution française a été la source des idéaux messianiques français: liber té, égalité, fraternité, droits de l’homme…

Vous avez été frappé par l’étrange culte à la culture célébré par les Français. Il s’agit vraiment d’une spécificité nationale?

J’en suis convaincu. Ce culte se reflète dans la consécration de l’écrivain, véritable guide spirituel de la société, et dans l’importance accordée au style, à la syntaxe, au mot juste, au monde des idées. En 1944, un petit manuel avertis sait les soldats britanniques du débarquement: « Vous aurez souvent l’impression [que les Français] se disputent violemment, alors qu’ils ne font que débattre d’une idée abstraite. »

Pour les Français, dites-vous, la meilleure façon de vendre des idées, c’est d’affirmer qu’elles sont nouvelles. N’y aurait-il pas un peu de marketing dans l’air?

La question se pose. Du début des années 1950 à la fin des années 1970, j’ai répertorié le « nouveau roman », la « nouvelle vague », la « nouvelle histoire », la « nouvelle philosophie », la « nouvelle société », la « nouvelle gauche », la « nouvelle droite » – sans oublier la « nouvelle cuisine »…

Autre trouvaille de vos recherches: le paradoxe serait l’une des clefs d’entrée de la pensée française?

Il suffit d’examiner comment les uns et les autres se présentent ou sont présentés, sous la forme d’oxymores: « rationaliste passionné », « missionnaire laïque », « spectateur engagé », « défaite glorieuse »… Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais ce genre d’expression paradoxale est déroutante pour un étranger. Julien Green l’a vécu à ses dépens à Oxford lors d’une conférence qu’il donnait sur « les trois Barrès », c’est-à-dire les trois aspects contradictoires de la pensée de l’écrivain nationaliste. Mais l’assistance n’a pas forcément saisi cette subtilité. La preuve, à l’issue de son intervention, un auditeur a levé la main et demandé: « Quels sont les prénoms des deux autres frères Barrès? »

Au vocabulaire. L’intellectuel est un « clerc »; son engagement, une « foi »; sa rupture avec une idéologie, une « hérésie » ou une « délivrance »… Rappelez-vous Edgar Morin racontant son adhésion au communisme comme « l’espérance du salut dans la rédemption collective ». Et depuis la Révolution, les héros nationaux entrent au Panthéon, une ancienne église, et de Gaulle est devenu le Saint-Père national.

Autre surprise: au pays de Descartes et du rationalisme philosophique, les Français se passionneraient pour l’occultisme?

J’avais été surpris par les Mémoires d’Elizabeth Teissier, l’astrologue de François Mitterrand, dénichées à l’étal d’un bouquiniste, avant de découvrir que le président français n’était que le dernier d’une longue série d’hommes célèbres à croire aux « forces de l’esprit »: Robespierre, Victor Hugo, Jaurès, Poincaré, Clemenceau… Entre les deux pôles de la théologie et du matérialisme s’étend un territoire où coexistent l’attachement au rationalisme et la foi dans le surnaturel. Même si cela peut paraître paradoxal s’agissant d’un XVIIIe siècle rejetant les croyances en tout genre, certains principes de l’occultisme à la française sont enracinés dans les idées des Lumières, voire dans celles de la gauche: croyance en la bonté de l’homme, ouverture sur les valeurs et cultures différentes…

Dernière caractéristique des Français cartésiens, selon vous, l’inclination pour l’utopie…

Cette prédisposition utopiste puise sa source chez Rousseau, qui considère que la faculté première de l’homme est l’imagination. Les oeuvres de Louis-Sébastien Mercier, Saint-Simon, Charles Fourier, Etienne Cabet sont toutes marquées par la révolte contre l’injustice et par l’ambition d’épanouir la nature humaine. Par ailleurs, le raisonnement utopique est marqué par son caractère systématique et radical.

Ces idéaux progressistes ont contribué à l’adhésion de très nombreux Français au communisme. Car, au fond, les promesses du Parti communiste français ne renvoyaient-elles pas à l’ambition des Lumières de former des citoyens instruits partageant une morale laïque commune, à l’aspiration rousseauiste à régénérer l’homme, au désir de Fourier de promouvoir une plus grande harmonie sociale, au culte de la perfection et de l’industrie de Saint-Simon, à la « dictature bienveillante » de Cabet… ?

Sudhir Hazareesingh en 6 dates

1961 Naissance à l’île Maurice dans une famille de lettrés et de hauts fonctionnaires d’origine indienne.

1981 Etudiant au Balliol College, à Oxford, où il enseigne aujourd’hui les sciences politiques et les relations internationales.

1990 Soutenance d’une thèse sur les rapports entre les intellectuels français et le communisme.

2006 Prix d’histoire de la Fondation Napoléon pour La Légende de Napoléon.

2010 Le Mythe gaullien (Gallimard).

2015 Ce pays qui aime les idées. Histoire d’une passion française (Flammarion).

Interview

Sudhir Hazareesingh : «Chez les intellectuels français émerge un néoconservatisme républicain, frileux et nombriliste»

Sonya Faure

Libération

28 août 2015

Professeur à Oxford, le Britannique né sur l’île Maurice publie «Ce pays qui aime les idées», un essai consacré à la passion typiquement française pour le débat, de plus en plus schématisant et pessimiste.

Face au succès des thèses déclinistes d’Eric Zemmour, d’Alain Finkielkraut ou de Michel Houellebecq, on les cherche anxieusement du regard : mais où sont les intellectuels de gauche ? Pourquoi un tel silence du camp «progressiste» quand ne cesse de se répandre une vision anxieuse et anxiogène du monde ? Dans Ce pays qui aime les idées, un essai paru cette semaine chez Flammarion, un Britannique, professeur à Oxford, se penche sur cette inclination si française pour le débat. Sudhir Hazareesingh a connu son premier émoi intellectuel sur l’île Maurice, où il a grandi, quand il a vu, sur le petit écran, Marguerite Yourcenar débattre des notions de bien et de mal à Apostrophes, l’émission culte de Bernard Pivot. «Même si tant de subtilité avait quelque chose de légèrement cocasse (tout particulièrement lorsqu’on l’observait d’une île tropicale de l’océan Indien), personne ne pouvait à l’époque rivaliser avec l’énergie intellectuelle et le panache des Français», écrit-il. Que reste-t-il de ce panache ? L’universitaire britannique dresse un tableau assez alarmant. Qu’est-il donc arrivé à la France et à ses intellectuels pour qu’ils s’enlisent dans un tel pessimisme teinté d’ethnocentrisme ?

Vous faites le constat très sévère d’une crise de la pensée française. Quels en sont les symptômes ?

La neurasthénie s’est emparée de la France. La vie intellectuelle a versé dans une très forte tendance au déclinisme. En témoigne l’élection d’Alain Finkielkraut à l’Académie française ou les deux derniers romans de Houellebecq, qui a certes toujours donné dans le morbide, mais qui touche désormais à l’extrême névrose… Ce qui me frappe, c’est que ces intellectuels, polémistes ou écrivains ont une vision psychologisante du déclin français. On parle de la France comme d’un patient, on évoque la pourriture – voyez Bernard-Henri Lévy qui compare la gauche française à un «grand cadavre à la renverse», reprenant un mot de Sartre. Dans la culture anglo-saxonne, ce genre de constat s’accompagnerait d’une analyse empirique. On irait voir ce qu’il en est réellement, sur le terrain. Ainsi, l’école française républicaine tant brocardée est-elle vraiment en déclin ? Sur quelles notations s’appuie ce constat ? Où est la chute du taux d’alphabétisation ? C’est une particularité bien française : le débat – et particulièrement le débat décadentiste – s’en tient à un discours très abstrait et à des schémas globalisants.

Ce pessimisme français est-il nouveau ?

Il me semble au contraire être le propre de la pensée française : la certitude que la France est un grand pays, qui doit penser non seulement pour lui-même mais aussi pour le reste du monde, est associée à une grande angoisse de déclin. On retrouve cette dialectique depuis la Révolution jusqu’aux écrits du général de Gaulle. Lorsqu’on a des ambitions extraordinaires, on craint toujours de ne pas être à la hauteur. La France est chargée de représenter la cause de l’humanité, selon Lavisse. Et quand la France n’arrive pas à concrétiser cet universalisme, elle se dit : «Tout est foutu».

Ce qui est plus grave aujourd’hui, c’est qu’une partie du monde intellectuel diffuserait, dites-vous, «une forme étriquée de nationalisme ethnique»…

Pour le dire vite, jusqu’à la fin du XXe siècle, le nationalisme qui dominait en France était républicain : un patriotisme plutôt. On était français tant qu’on adhérait à des valeurs abstraites – le fameux «plébiscite de tous les jours» de Renan. L’identité collective était une construction sociale réinventée à chaque génération. Mais ce schéma-là a commencé à s’effriter à la fin du XXe siècle – à droite surtout, mais aussi à gauche. Le «non» au référendum sur la Constitution européenne de 2005 est un tournant majeur : il représente, entre autres choses, la victoire de la gauche fermée, repliée sur elle-même (le silence des intellectuels, lors de cette campagne, est d’ailleurs éloquent). A partir de 2011, le «marinisme» a commencé à émerger, avec l’ambition de banaliser les idées et les valeurs du Front national, et à droite, Alain Finkielkraut a entamé son évolution vers un nationalisme xénophobe et larmoyant. Une espèce de néoconservatisme républicain, frileux, nombriliste et nostalgique émerge en France.

Cette pensée, on la retrouve aussi chez l’acteur royaliste Lorànt Deutsch, qui vend ses livres sur Paris et la France à plusieurs dizaines milliers de d’exemplaires…

Pour comprendre les grands mouvements de pensée et leur diffusion, il ne faut pas se contenter d’étudier les grands intellectuels. On assiste aujourd’hui à la résurgence d’une histoire conservatrice (dans la tradition royaliste et nationaliste). Y participent aussi bien Deutsch que Jean Sévillia, du Figaro magazine. C’est important car l’histoire a une place de premier plan dans la constitution de l’identité collective française. Pour Sévillia, depuis plus d’un siècle, un complot entre historiens républicains aurait servi à occulter la vraie histoire de la France en minimisant le poids du royalisme et de la chrétienté, et en inventant le mythe d’une terre d’accueil et d’assimilation. Ces polémiques – on pourrait aussi mentionner les débats houleux sur les lois mémorielles – soulignent à quel point l’historien est toujours considéré en France à la fois comme un guérisseur et un oracle chargé de révéler la continuité de la nation et son destin.

Pourquoi le débat français ne parvient-il pas à se saisir plus sereinement de la question des minorités ?

La source du problème vient là encore de l’approche très schématisée des problèmes sociaux en France. On ne pense pas au sort concret des musulmans ou des minorités postcoloniales, on réfléchit à leur place par rapport au principe abstrait qu’est la laïcité. La tournure qu’a pris le débat sur le voile en France est frappante. Dès les années 80, à partir de l’histoire de deux jeunes filles qui arrivent voilées dans un collège de banlieue, un texte signé par des intellectuels de gauche, comme Régis Debray ou Elisabeth Badinter, parle du «Munich de l’école républicaine» ! Les traits caractéristiques du débat d’idées français sont en place : explosion de concepts tonitruants, schématisation extrême. On ne parle jamais des immigrés eux-mêmes, de ce qu’ils sont ou de la manière dont ils se voient. On touche ici à un autre problème : l’interdiction de faire des statistiques ethniques en France. Elles sont pourtant devenues indispensables si on ne veut pas laisser le champ libre aux «fantasmagoristes» qui occupent le terrain aujourd’hui.

Ce refus du multiculturalisme en France, vous le faites remonter à Descartes.

Descartes pose que la pensée est l’essence fondamentale de l’être humain. Et la pensée est indivisible. C’est pour cette raison que toute la tradition républicaine a vu en Descartes son fondateur. Les républicains disaient en effet exactement la même chose au niveau politique : c’est la rationalité qui fonde l’identité politique, et celle-ci ne se divise pas – des schémas très holistiques déjà. Cette grande tradition totalisante a certes été très créative, mais elle a aussi empêché les Français de réfléchir à l’identité de manière souple. Le contraste est évident avec l’Angleterre, où l’on peut être British-Asian, à la fois britannique et asiatique. En France, les mots n’existent pas pour dire cette possible hybridation. On en revient toujours à l’expression «Français d’origine» algérienne ou malienne. Mais l’origine est un faux problème. Elle ne dit que la trace de ce qu’était la personne – ou ses parents – il y a vingt ou cinquante ans. Pas ce qu’elle est aujourd’hui et qui peut tenir d’un brassage des identités.

La figure de l’intellectuel français existe-t-elle encore ?

Elle a connu un repli indéniable. Du XVIIIe au XXe siècle, les intellectuels étaient des guides spirituels. Une substitution au clergé – on parle d’ailleurs parfois de «clercs» pour les désigner ou d’«hérésie» de certaines convictions. La grande tradition intellectuelle française, de Voltaire et Rousseau à Sartre et Foucault, reposait sur un socle littéraire et philosophique, et sur la puissance de l’Ecole normale supérieure. On est désormais passé du lettré philosophe au technocrate. Sans doute parce qu’une société très moderne n’a plus besoin de maître à penser. Sans doute aussi parce que les intellectuels français ont abusé de concepts abstraits – Derrida et les structuralistes notamment. Les fonctions intellectuelles sont toujours là – elles n’évoluent d’ailleurs pas beaucoup quand on voit que Saint-Germain-des-Près concentre toujours autant de maisons d’édition -, des pamphlets s’écrivent tous les six mois… Mais les intellectuels ne s’investissent plus autant dans le débat politique et les politiques n’en sont d’ailleurs plus demandeurs.

Les intellectuels de gauche sont-ils responsables de leur perte de crédit, en France ou à l’étranger ?

Ils ont toujours de nobles sentiments : la défense des plus démunis, le rejet de la fatalité sociale, le mépris pour le mercantilisme anglo-saxon. Mais ils n’ont pas su développer une alternative européenne, une authentique troisième voie entre le mirage du social-libéralisme et les vieilles chimères jacobino-marxistes. Nous l’attendions justement de la France, pays des intellectuels. Mais ils se sont repliés et ont fermé les volets, tournant ainsi le dos au grand principe francais de fraternité. Dès le XVIIIe siècle pourtant, les républicains avaient une culture totalement européenne : ils lisaient Kant et, plus tard, les utilitaristes anglais… Rousseau n’était même pas français ! Mais la production intellectuelle est aujourd’hui devenue très franco-française. A double titre : elle ne parle que de la France et s’exporte peu… à de rares exceptions près, comme le travail sur les lieux de mémoire de l’historien Pierre Nora.

Vous oubliez l’économiste Thomas Piketty ?

Pour le dire de manière provocante, Piketty n’est pas aussi français que les Français le pensent. Sa formation intellectuelle est en partie anglo-américaine et son mode de raisonnement – sa grande utilisation de statistiques – ne s’inscrit pas précisément dans la tradition française. Je suis surtout frappé par une chose : à quel point il est célébré en France, mais à quel point aussi il n’est pas du tout écouté par le gouvernement socialiste. Nul n’est prophète en son pays…

L’autre grand échec des intellectuels français selon vous, c’est de ne pas avoir su endiguer la montée du Front national.

C’est navrant pour le pays de la tradition dreyfusarde. C’est une constante depuis les années 80 : on a systématiquement sous-estimé le Front national. Sans doute est-ce encore une fois dû à une forme de pensée holistique et essentialiste typiquement française : on part de l’idée que la France est le pays de la Révolution et des droits de l’homme. Donc, dans ce pays-là, le Front national ne peut être qu’un phénomène éphémère. Donc on n’a pas besoin d’y réfléchir.

La France est-elle vraiment si intello ?

Le débat d’idées y structure la société beaucoup plus qu’ailleurs. J’irai même jusqu’à dire que la pensée est une composante essentielle de ce que veut dire «être français». Et cela pour une raison historique simple : quand il fallu inventer une nation après la Révolution française, on a dû le faire à travers des principes abstraits. Procédez de cette manière, et vous serez constamment dans un débat d’idées. Etre français, c’est réfléchir sans fin aux valeurs sur lesquelles repose la citoyenneté, savoir ce qu’elles veulent dire, s’il faut les mettre à jour… En France, le moindre village célèbre l’écrivain inconnu qui est né sur ses terres. Il y a encore une épreuve de philo au bac et, chaque année, en juin, la France se met à en discuter… Hier, j’assistais à une altercation entre deux automobilistes parisiens au sujet d’une place de parking. En tout dernier recours, la femme a lancé à l’homme : «C’est une question de principe, monsieur !» Je me suis dit : «Voilà, je suis en France.»

Ce qui est d’abord nouveau aujourd’hui, c’est cela : une forme de fusion des pensées antimodernes dans un éloge commun d’un « républicanisme » nostalgique et passéiste qui réunit les ennemis d’hier, ceux qui sont effectivement les héritiers d’une culture républicaine comme ceux qui s’inscrivent dans une tradition profondément antirépublicaine. La deuxième chose qui me frappe, c’est la dimension très franco-française de cette pensée du repli. (…) Troisième élément qui caractérise notre époque : l’absence de véritable débat. (…) . On n’entend plus de contre-discours. Les antimodernes ont cannibalisé l’espace public. Enfin, quatrième point frappant : la tendance très actuelle à diaboliser tout ce qui est « autre ». (…) Tout ce qui est « autre » est représenté comme une menace pour « l’identité française », cet autre étant à la fois l’étranger (l’Allemagne, les Etats-Unis, le monde arabo-musulman) et le minoritaire (les féministes, les homosexuels, les immigrés, etc.). (…) ces auteurs définissent l’identité française comme un archipel d’îlots menacés. Le premier de ces îlots, c’est la laïcité, dont l’ennemi est à leurs yeux le multiculturalisme. Le deuxième, c’est la souveraineté : ici, l’adversaire s’appelle la mondialisation (ou l’Europe). Le troisième de ces îlots, c’est la civilisation française au sens large : dès lors que tout ce qui est français est par définition supérieur à ce qui ne l’est pas, tout doit être fait pour éviter l’invasion d’une culture étrangère, par essence barbare et immorale. D’où, chez ces auteurs, l’éloge fréquent de la notion de frontière et, à l’inverse, le rejet de toute forme de cosmopolitisme.(…) Dans d’autres pays européens, le réflexe souverainiste et pessimiste peut exister : il est le socle des populismes qui se manifestent un peu partout. Mais (…) En France (…) le pessimisme repose fondamentalement sur le déclinisme, et s’appuie sur certains traits caractéristiques de la tradition intellectuelle nationale : le penchant pour le schématisme, l’abstraction et le refus des faits, le goût du paradoxe, le recours systématique à la diabolisation et aux arguments extrêmes, et une vision apocalyptique de l’avenir. Sudhir Hazareesingh

Voir aussi:

Sudhir Hazareesingh : « En France, le déclinisme a gagné beaucoup de terrain »

LE MONDE DES LIVRES

20.08.2015

Propos recueillis par Julie Clarini

Professeur à Oxford, spécialiste de Napoléon, Sudhir Hazareesingh s’intéresse à l’histoire et à la culture politique françaises (La Saint-Napoléon, Tallandier, 2007 ; Le Mythe gaullien, Gallimard, 2010). Son nouveau livre, à paraître le 27 août, brosse un portrait intellectuel des Français.

Comment dégager un « esprit français » ?

Il s’agit d’éviter toute forme d’essentialisme. J’essaie de montrer que la pensée française est une construction sociale : à partir des Lumières, un certain mode et style de pensée s’impose et devient hégémonique. J’en décris les caractéristiques et je montre comment cette pensée a été soutenue par les institutions françaises, par l’Etat, par les grandes écoles, par les producteurs de savoirs… Par exemple, le moment que nous vivons aujourd’hui, la rentrée littéraire, est une des manifestations de cet esprit français. Tout est très codifié, très ritualisé. Après une période de vide absolu pendant l’été, les livres arrivent en masse. Et on commence à parler des prix, à chuchoter des noms. Surtout, très vite, s’opère la distinction implicite entre la masse des livres et la petite élite qui va vraiment compter.

Votre essai dégage ce qui soutient cet esprit français. On reconnaît certains traits (un rapport à la raison, à l’abstraction, une certaine propension à l’utopie, etc.) ; d’autres sont plus étonnants, comme cette tendance à l’occultisme…

Par hasard, en flânant sur les quais de la Seine, j’ai acheté les Mémoires de l’astrologue Elizabeth Teissier (Sous le signe de Mitterrand, Editions n° 1, 1997). C’est étonnant de voir à quel point Mitterrand était proche d’elle. Vous vous souvenez sans doute de cette scène où le président déclare, en 1995, face à la caméra : « Je crois aux forces de l’esprit. » Or, en travaillant sur le mythe de Napoléon, j’avais déjà repéré l’importance d’un certain mysticisme au XIXe siècle. J’ai voulu creuser un peu plus. Et il s’avère que l’ésotérisme est une composante fondamentale de la pensée républicaine et socialiste, jusqu’au milieu du XXe siècle. Ce qui est surtout très particulier à la France, c’est que ce sont les hommes et les femmes de gauche, qui croient au progrès, aux Lumières, qui sont fascinés par l’ésotérisme. L’occultisme est la partie submergée à la fois de la tradition républicaine et de la tradition progressiste. Je me permets donc d’avancer la thèse d’une continuité depuis la Révolution jusqu’à Mitterrand.

Vous analysez, dans votre dernier chapitre, l’évolution du monde intellectuel depuis dix ans. Que voyez-vous ?

Un esprit décliniste a gagné beaucoup de terrain, y compris à gauche, elle qui représentait pourtant la tradition philosophique de l’optimisme et du volontarisme. Je crois qu’il s’agit d’un conservatisme nationaliste qui auparavant était aux marges de la République. Barrès, par exemple, se disait républicain mais au sens très minimal. Ses écrits portent la trace de son refus des valeurs républicaines comme l’égalité ou la fraternité. Il me semble que c’est cette tradition-là qui renaît, mais elle renaît cette fois à l’intérieur de la tradition républicaine.

Car le repli que j’essaie d’analyser se manifeste à la fois dans l’espace et dans le temps : un repli nombriliste, qui tourne le dos à l’internationalisme et à la fraternité ; et un repli sur la IIIe République, qui devient un âge d’or. C’est par exemple étrange que François Hollande soit allé s’agenouiller devant la statue de Jules Ferry. Comment Ferry peut-il incarner un modèle pour l’homme d’Etat du XXIe siècle, lui qui justifiait l’empire colonial au nom de la supériorité de la race française ? Voilà qui reflète bien l’incapacité française à regarder en face son héritage colonial.

Qu’avez-vous pensé de la manifestation du 11 janvier ?

J’ai regardé cela avec intérêt et fascination. D’abord il y a cette chose très française, et tout à fait admirable, que chaque fois qu’on s’en prend vraiment à la République, le peuple descend dans la rue. Mais la question, c’est : au nom de quelles valeurs ces Français et ces Françaises ont-ils manifesté ?

Je ne suis pas complètement d’accord avec la thèse d’Emmanuel Todd (dans Qui est Charlie ?, Seuil), mais je pense qu’il saisit quelque chose de profond : dans tout grand mouvement de défense de valeurs républicaines, il y a aussi parfois la tentation d’une certaine forme d’exclusion. D’ailleurs, historiquement, cette ambiguïté fait aussi partie de la grande tradition républicaine : le dissident est mis au ban de la communauté politique. Le grand slogan révolutionnaire, c’était : « Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort ! »

Il est grand temps d’avoir en France des statistiques ethniques pour savoir ce que pensent vraiment les minorités. Et dédramatiser. En Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, on aurait déjà eu vingt-cinq sondages ! Mais encore une fois, en France, on préfère les schémas, et la grande opposition laïcité-religions. C’est une opposition très peu subtile, trop binaire, pour permettre de comprendre ce que veut dire être musulman en France.

Les données essentielles de l’esprit français

Sans doute faut-il être un spécialiste de Napoléon, et qui plus est un Britannique, pour se découvrir non seulement l’envie mais aussi le talent de cerner « l’esprit français ». Sudhir Hazareesingh est dans ce cas. En signant Ce pays qui aime les idées (titre anglais : « Comment pensent les Français », moins flatteur), il fait montre de tout le sérieux et de toute la bienveillante ironie qui sied à l’entreprise. Bref, on le lit avec plaisir, et profit. Les premiers chapitres sont de parfaites synthèses des grandes tendances de la culture française telle qu’elle s’est construite depuis le XVIIIe siècle : l’auteur y tente d’identifier les schémas de pensée, les croyances, et la rhétorique qui forment l’enveloppe dans laquelle se déploie la réflexion.

Il dégage, par exemple, cet attachement français aux grandes oppositions binaires (ouverture et isolement, immobilisme et réforme, liberté et déterminisme, progrès et décadence), dû à l’influence du rationalisme et à son corollaire, le goût de l’abstraction. Les pages sur la réception et l’utilisation, au fil des siècles, de la référence à Descartes sont d’ailleurs instructives. Mais il convient, insiste l’auteur, de ne pas négliger le pouvoir de l’imagination qui est une donnée essentielle de l’esprit français (elle expliquerait en partie la propension nationale à l’utopie). Sudhir Hazareesingh pointe avec soin les paradoxes : en France, la fascination pour l’ordre et la prédictibilité coexiste avec le rejet du conformisme. C’est aussi un pays où l’on peut rencontrer des rationalistes mystiques (lire l’entretien ci-contre) et subir de « glorieuses défaites » (utile invention, au demeurant, comme le souligne l’auteur).

« Tentation du repli »

La fin de l’essai se consacre à des analyses plus thématiques sur la place de l’intellectuel depuis l’après-guerre (décrit subtilement comme une histoire en trois parties : l’influence de Sartre, de Tocqueville puis de Camus) ou sur le rôle de l’histoire dans la construction du sentiment national. Enfin, l’ouvrage aborde le climat intellectuel depuis une dizaine d’années : l’anxiété et le déclinisme paraissent avoir nettement emporté la partie. Cette « tentation du repli », qui semble toucher la gauche autant que la droite, « a corrompu l’héritage rousseauiste et républicain de la pensée française ». Il en résulte en effet un affaiblissement de l’influence française sur la scène politique et culturelle à l’échelle mondiale.

Ce pays qui aime les idées. Histoire d’une passion française (How the French Think. An Affectionate Portrait of an Intellectual People), de Sudhir Hazareesingh, traduit de l’anglais par Marie-Anne de Béru, Flammarion, « Au fil de l’histoire », 464 p., 26 € (en librairie le 27 août).

Voir également:

« Les antimodernes ont cannibalisé l’espace public »

Propos recueillis par Thomas Wieder

Le Monde

26.09.2015

Sudhir Hazareesingh est professeur à l’université d’Oxford. Spécialiste de la France des XIXe et XXe siècles, il vient de publier Ce pays qui aime les idées. Histoire d’une passion française (Flammarion, 464 pages, 23,90 euros).

Quel regard portez-vous sur la pensée française d’aujourd’hui ? Dans votre livre, vous parlez d’une « tentation du repli » pour caractériser la période actuelle. Quelles en sont les caractéristiques ?

Sudhir Hazareesingh : Selon moi, quatre phénomènes définissent la situation actuelle. Le premier, c’est le fait que le déclinisme et le pessimisme ne sont plus l’apanage de la droite antimoderne et réactionnaire. Aujourd’hui, l’idée que « rien ne va plus » ou que « tout fout le camp » dépasse de loin cette famille de pensée, au point que certains de ses porte-parole les plus éloquents viennent de la gauche, comme Michel Onfray ou Régis Debray. Ce qui est d’abord nouveau aujourd’hui, c’est cela : une forme de fusion des pensées antimodernes dans un éloge commun d’un « républicanisme » nostalgique et passéiste qui réunit les ennemis d’hier, ceux qui sont effectivement les héritiers d’une culture républicaine comme ceux qui s’inscrivent dans une tradition profondément antirépublicaine.

La deuxième chose qui me frappe, c’est la dimension très franco-française de cette pensée du repli. Il y a deux siècles, les auteurs français réactionnaires avaient un rayonnement international. Joseph de Maistre, par exemple, appartenait au patrimoine mondial de la pensée. Il était lu et discuté à l’étranger. Aujourd’hui, les pamphlétaires français antimodernes n’écrivent que pour un public hexagonal. A l’étranger, personne ne lit Eric Zemmour, Michel Onfray ou Alain Finkielkraut. Il y a quelques années, l’historien Pierre Nora avait dénoncé le « provincialisme » croissant de la vie intellectuelle française. J’adhère totalement à son analyse.

Troisième élément qui caractérise notre époque : l’absence de véritable débat. Autrefois, l’antimodernisme n’était qu’une composante de la scène intellectuelle française. Face aux déclinistes et aux pessimistes, il y avait des progressistes et des optimistes qui pouvaient leur porter la contradiction. De nos jours, il n’y a quasiment plus personne dans le camp d’en face. On n’entend plus de contre-discours. Les antimodernes ont cannibalisé l’espace public.

Enfin, quatrième point frappant : la tendance très actuelle à diaboliser tout ce qui est « autre ». Dans un livre merveilleux, traduit en français sous le titre Deux siècles de rhétorique réactionnaire (Fayard, 1991), le sociologue américain Albert O. Hirschman expliquait qu’un élément central de cette rhétorique était la notion de « mise en péril ». C’est exactement ce qu’on observe aujourd’hui. Tout ce qui est « autre » est représenté comme une menace pour « l’identité française », cet autre étant à la fois l’étranger (l’Allemagne, les Etats-Unis, le monde arabo-musulman) et le minoritaire (les féministes, les homosexuels, les immigrés, etc.).

Quelle est cette identité française qui serait mise en péril ?

Je dirais volontiers que ces auteurs définissent l’identité française comme un archipel d’îlots menacés. Le premier de ces îlots, c’est la laïcité, dont l’ennemi est à leurs yeux le multiculturalisme. Le deuxième, c’est la souveraineté : ici, l’adversaire s’appelle la mondialisation (ou l’Europe). Le troisième de ces îlots, c’est la civilisation française au sens large : dès lors que tout ce qui est français est par définition supérieur à ce qui ne l’est pas, tout doit être fait pour éviter l’invasion d’une culture étrangère, par essence barbare et immorale. D’où, chez ces auteurs, l’éloge fréquent de la notion de frontière et, à l’inverse, le rejet de toute forme de cosmopolitisme.

Face à l’intérêt que suscitent ces intellectuels, les responsables politiques semblent peu audibles. Pourquoi ?

Il y a un élément très important, a fortiori dans un pays comme la France, où l’on aime les idées : c’est la langue. Que l’on partage ou non leurs analyses, force est de constater que les auteurs dont nous parlons savent manier la langue française. Certes, tous ne brillent pas dans le même registre : Finkielkraut, par exemple, est assez mauvais à la télévision mais il écrit remarquablement bien ; Zemmour, même si sa prose n’est pas exceptionnelle, a un talent oratoire hors pair ; Onfray, lui, est bon à peu près partout, que ce soit dans ses livres, dans ses cours ou sur un plateau télévisé, comme celui d’« On n’est pas couché ».

De l’autre côté, le problème est que l’on a une génération d’hommes politiques qui utilisent tous, peu ou prou, une langue technocratique. Ce sont des gestionnaires, incapables de varier de registre en citant un écrivain ou un poète. Or, quand vous mettez des gestionnaires face à des intellectuels qui savent manier la rhétorique, il est logique que l’on écoute davantage les seconds.

Ce que vous observez en France, l’observez-vous ailleurs en Europe ?

Non, pas vraiment. Dans d’autres pays européens, le réflexe souverainiste et pessimiste peut exister : il est le socle des populismes qui se manifestent un peu partout. Mais la manière dont cette pensée se présente en France est particulière, autant dans sa substance que dans son style. En Grande-Bretagne, par exemple, vous avez actuellement, autour de UKIP (United Kingdom Independence Party), un état d’esprit un peu analogue. Mais c’est un mouvement très anti-intellectuel et antipolitique, qui ne repose sur aucun système de valeurs cohérent. Surtout, il n’est pas obsédé par l’idée de déclin.

En France, par contre, le pessimisme repose fondamentalement sur le déclinisme, et s’appuie sur certains traits caractéristiques de la tradition intellectuelle nationale : le penchant pour le schématisme, l’abstraction et le refus des faits, le goût du paradoxe, le recours systématique à la diabolisation et aux arguments extrêmes, et une vision apocalyptique de l’avenir.

Voir encore:

Aux yeux du monde, les Français seraient arrogants, présomptueux, ingouvernables… Ne seraient-ils pas d’abord et avant tout de grands amoureux des idées ? C’est, en tout cas, dans cette passion spécifiquement française qu’il faut, selon l’historien britannique Sudhir Hazareesingh, chercher les racines de notre identité, et en particulier celles de notre fameuse exception culturelle. Au fond, à quoi reconnaît-on la pensée française ? Peut-être à cette façon d’être un art de vivre partagé par tous.

Sans doute aussi à son inextinguible vitalité : si les Français donnent l’impression de ne jamais débattre sans se disputer, c’est qu’ils ont l’exercice de la controverse trop à coeur ; s’ils passent facilement pour des donneurs de leçons, c’est qu’ils aspirent toujours vivement à l’universel, au point de s’en estimer seuls garants ; s’ils sont râleurs, anarchiques et prompts à la révolte, c’est qu’ils ont une âme frondeuse et l’esprit critique chevillé au corps ; s’ils se croient supérieurs, c’est qu’ils ont le goût de l’abstraction, l’art d’inventer des concepts qui séduisent au-delà des frontières – le socialisme, le structuralisme, l’existentialisme, la déconstruction, le mot même d’intellectuel.

Enfin, s’ils sont enclins aujourd’hui à broyer du noir, c’est qu’ils sont nostalgiques de leur grandeur passée et qu’ils refusent d’abdiquer. Catalogue passionné des spécificités de la pensée française, ce livre nous décrit mieux que nous ne saurions le faire, en même temps qu’il nous pousse à interroger l’inquiétude que nous inspire l’idée de notre déclin

Biographie et informations

Nationalité : Royaume-Uni

Né(e) à : Île Maurice , 1961

Biographie :

Sudhir Hazareesingh est né dans une famille de hauts fonctionnaires indiens.