Il est clair qu’une civilisation qui se sent coupable de tout ce qu’elle est et fait n’aura jamais l’énergie ni la conviction nécessaires pour se défendre elle-même. Jean-François Revel

Le problème est que la position française est moins onusienne qu’antiaméricaine. (…) En 1935, la principale puissance mondiale était la Grande-Bretagne et je me souviens d’ailleurs qu’il y avait à l’époque une anglophobie comparable à l’américanophobie d’aujourd’hui. Nous étions alliés aux Anglais, nous imitions leur manière de vivre, mais en même temps nous étions anglophobes! Jean-François Revel

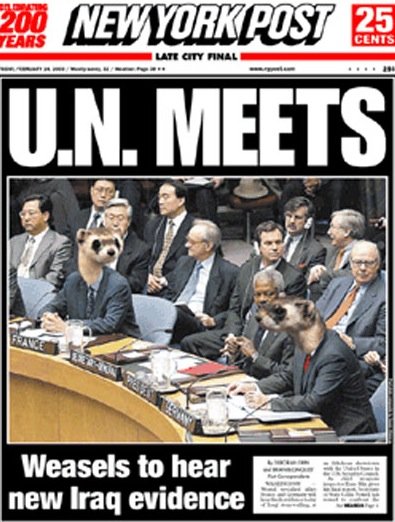

In memoriam

En hommage à un infatigable et lucide résistant à la pensée unique française (réduite le plus souvent à un vulgaire anti-américanisme), Jean-François Revel, qui vient de s’éteindre à l’âge de 82 ans, l’un de ses derniers entretiens que vient de republier Le Figaro …

«La France n’est pas onusienne, elle est antiaméricaine !»

Baudouin BOLLAERT, Jean de BELOT

Le Figaro

le 8 septembre 2003

LE FIGARO. L’Amérique est-elle en train de s’enliser en Irak ?

Jean-François REVEL. Dire que l’Amérique s’enlise, c’est un peu un lieu commun. On l’a déjà dit au début de la guerre, or celle-ci n’a duré que trois semaines. Nous sommes maintenant dans la période d’après-guerre et tout ce qui arrive était parfaitement prévisible. Pour construire une démocratie, il faut des démocrates. Les Irakiens ne sont pas démocrates et les affrontements entre chiites, sunnites et Kurdes pour savoir qui prendra le pouvoir ne doivent étonner personne.

D’autre part, contrairement à ce qui a été dit ici ou là, les troupes américaines au départ ont été bien accueillies, elles ont même été acclamées par la population irakienne. La dictature de Saddam Hussein a été particulièrement sanglante et les Américains ont découvert de nombreux charniers et des chambres de tortures. Saddam a vraiment été l’un des dictateurs les plus cruels du XXe siècle.

N’y a-t-il pas ce qu’on pourrait appeler une stratégie du chaos derrière les attentats qui ont eu lieu récemment à Bagdad ou ailleurs ?

La guérilla qui sévit aujourd’hui ne vise pas uniquement les troupes américaines ou anglaises puisque les terroristes on ne sait toujours pas de qui il s’agit exactement ont fait exploser le siège des Nations unies à Bagdad. Ils ne s’en prennent donc pas seulement à l’unilatéralisme américain. Ils s’en prennent aussi à l’ONU, ce qui complique beaucoup la gestion de l’après-guerre. Il y a une xénophobie généralisée chez les Irakiens, comme dans beaucoup de pays arabes. Elle vise tous les Occidentaux et les organisations internationales.

Les Américains n’ont-ils pas sous-estimé le chaos qui allait suivre leur intervention ?

Nous nous trouvons devant un peuple incapable de se gouverner lui-même et qui, en même temps, ne veut pas que les autres s’occupent de lui : la situation est quasi insoluble. Cette contradiction est typiquement arabo-musulmane, c’est un trait de civilisation. Personne ne s’en tirerait beaucoup mieux que les Américains. Pour moi, l’essentiel était de débarrasser les Irakiens de la dictature de Saddam et du danger qu’il représentait pour la région. Et c’est fait.

Pour le partage des responsabilités en Irak, croyez-vous à un rapprochement possible entre les Etats-Unis et les pays du « camp de la paix » ?

L’expression « camp de la paix » m’a toujours fait sourire. Avez-vous vu les manifestants qui en font partie se mobiliser contre le génocide qui se déroule au Soudan depuis près de vingt ans et qui a fait plus d’un million de morts ? Ou contre les massacres en série qui se sont déroulés en Sierra Leone ou au Liberia ? Ce ne sont pas des manifestants pour la paix mais des manifestants antiaméricains. Quant aux gouvernements ayant pris position contre les Etats-Unis et qui, eux, ont des capacités d’analyse politique plus développées, le problème est qu’on ne voit pas quelle solution ils proposaient pour résoudre la question Irakienne…

Les Américains n’auraient pas demandé mieux que d’accepter un partage des responsabilités si la France n’avait pas menacé de brandir son veto au Conseil de sécurité. Notre ministre des Affaires étrangères s’est transformé en commis voyageur, en Afrique notamment, pour inciter à voter contre les Etats-Unis. Ce fut une faute de goût considérable. Autant la France avait le droit de dire « non, je n’approuve pas l’intervention militaire pour le moment et je ne m’y associerai pas », autant elle n’aurait pas dû se muer en centrale de propagande antiaméricaine…

Dans le charmant vocabulaire politique français, on traite Tony Blair de « caniche de Bush » et on multiplie les déclarations arrogantes à l’égard de l’Espagne, de l’Italie, de la Pologne et des autres pays du Vieux Continent qui ont suivi les Américains. C’est la façon délicieuse dont nous méprisons les autres membres de l’Union européenne. Pourtant, eux aussi ont bien le droit d’avoir leur position ! Le rêve d’une Europe à 25 ou à 30 qui serait entièrement gouvernée par la France et l’Allemagne est totalement dépassé. C’est de l’histoire ancienne.

Que doit répondre aujourd’hui la France aux offres de partage des rôles faites par les Etats-Unis ?

Logiquement, la France devrait voter oui au Conseil de sécurité parce qu’on ne peut pas à la fois reprocher aux Américains leur prétendu unilatéralisme et refuser leurs propositions quand il s’agit d’offres multilatérales. Mais ça n’en prend pas le chemin. Le problème est que la position française est moins onusienne qu’antiaméricaine. On va néanmoins forcément s’orienter vers une solution internationale où les Nations unies joueront un rôle important, et c’est une bonne chose. A un an de l’élection présidentielle, Bush y a intérêt. Une majorité de l’opinion américaine souhaite le retour des boys et, d’autre part, comme l’économie repart aux Etats-Unis, le président peut gagner son pari et obtenir un second mandat.

Le fait qu’on ne trouve pas d’armes de destruction massive en Irak ne vous gêne-t-il pas ?

Il est pourtant certain que Saddam Hussein en avait : c’est bien avec des gaz et des armes biologiques qu’il a exterminé les Kurdes et les chiites au début des années 90. Comme on n’avait pas la preuve que Saddam Hussein s’était débarrassé de ces armes, la prudence élémentaire, alors qu’il refusait de jouer le jeu, était donc d’intervenir : c’est l’application du principe de précaution. Si nous autres Européens vénérons le principe de précaution quand il s’agit de la vache pourquoi ne pas l’appliquer lorsqu’il s’agit d’un dictateur ?

Peut-on, comme le voudraient les Etats-Unis, implanter un modèle de démocratie matérialiste et libérale dans des pays à culture si différente ?

Je ne vois pas pourquoi la démocratie serait matérialiste. Je trouve que les pays communistes l’étaient ou le sont comme la Chine beaucoup plus. Mais pour répondre à votre question, oui, il est très difficile d’implanter la démocratie. Elle a surgi en Europe à l’issue d’un très long processus. Des volets de liberté se sont affirmés petit à petit avec l’apparition de l’entreprise, puis la conquête de la liberté intellectuelle, notamment en matière scientifique. Cela ne s’est jamais passé dans les pays islamiques puisque la seule vision du monde admise est celle du Coran. De même, sur le plan du droit, l’Europe a connu dès le Moyen Age une séparation du droit ecclésiastique et du droit personnalisé par le roi ou l’empereur. Cette séparation n’existe pas dans les pays musulmans. Il existe néanmoins chez certains d’entre eux, aujourd’hui, des fragments de démocratie. En Tunisie, par exemple. Où au Pakistan, par périodes, quand les militaires ne reprennent pas le pouvoir. On pourrait imaginer des pays qui, sans être totalement démocratiques, ne piétineraient pas non plus complètement les libertés.

Le risque n’est-il pas de susciter en Irak un régime qui serait pire que le précédent pour la stabilité de la région ?

Je ne crois pas : il serait difficile d’aller aussi loin dans la terreur que Saddam Hussein ! Il avait une obsession de l’extermination : c’est par millions que les Irakiens ont disparu. Si vous prenez un régime autoritaire comme l’était celui du shah d’Iran, une relative liberté y régnait à condition de ne pas s’attaquer à la famille impériale et à ses intérêts. J’ajoute que si le shah a été renversé par les Ayatollahs, ce n’est pas parce qu’il avait instauré une dictature mais, surtout, parce qu’il avait voulu affranchir les femmes de l’esclavage musulman.

Et l’Iran d’aujourd’hui ?

Actuellement les ayatollahs ont une grande partie de la population contre eux. Khatami a été élu président parce qu’il passe pour un libéral. Les Etats-Unis sont dans l’expectative. La contestation de la jeunesse et l’effondrement économique du pays pourraient conduire à la chute du régime. Les Américains ont donc intérêt à laisser ce processus de dégradation se poursuivre sans intervenir. Certes, l’Iran a des centrales nucléaires qui pourraient être détournées de leur objectif civil et il finance des mouvements terroristes en Israël ou au Liban. Il figure dans la liste des « Etats gredins » du département d’Etat. Mais, vu l’opposition croissante au régime religieux, les Etats-Unis parient sur une évolution interne en contrôlant toute éventuelle menace.

Pour revenir à l’Irak : comment éviter le chaos ?

On peut y arriver en s’appuyant sur certains éléments irakiens qui, durant le règne de Saddam Hussein, ont vécu en exil à l’étranger et ont baigné dans la civilisation démocratique. C’est d’ailleurs le cas de la plupart de ceux qui font parti du Conseil provisoire mis en place à Bagdad. Mais ça ne sera pas facile.

Il y a aussi le risque de voir arriver au pouvoir des partis islamistes démocratiquement élus…

Le risque de voir des partis non démocratiques gagner des élections n’est pas nouveau. Nous l’avons vécu en Europe avec les victoires de Hitler et de Mussolini ! L’un des inconvénients de la démocratie c’est qu’elle peut se retourner contre elle-même. Dans les pays de l’Europe de l’Est récemment libérés on a vu revenir au pouvoir les anciens communistes. Mais sous d’autres noms et avec d’autres politiques…

Vous savez, la démocratie a beaucoup progressé dans le monde depuis 20 ans. L’Amérique latine en 1980 n’avait pratiquement que des dictatures. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Certes les démocraties n’y sont pas parfaites ce n’est pas la Suisse ! mais les droits fondamentaux sont respectés et les garanties juridiques existent. Il y a quelquefois des retours en arrière comme au Pérou, mais ça ne dure pas. En Russie, en Asie du Sud-Est et même en Chine la démocratie se développe. La Chine depuis une vingtaine d’années s’est tournée vers l’économie de marché et le Parti communiste au pouvoir ne pourra pas perpétuellement tout contrôler. Il y aura un jour une contradiction telle entre les réalités économiques et le système politique en place que celui-ci sautera ou devra fonctionner d’une tout autre manière. Il y a donc des raisons d’être optimiste quant à l’évolution démocratique du monde, même si l’Afrique fait exception. Le recul de la Côte d’Ivoire en est un triste exemple.

Il existe à New York une organisation qui s’appelle Freedom house qui publie chaque année un état de la démocratie dans le monde en appliquant une quantité de critères : élections ou pas élections, multipartisme, indépendance de la justice, liberté de la presse, liberté de circuler, etc. Elle classe les pays en pays totalement libres, à moitié libres ou pas libres du tout. Dans cette dernière catégorie, on ne trouve plus guère que Cuba et la Corée du Nord…

Quand il ne provoque pas la lassitude, le modèle occidental est de plus en plus critiqué de l’intérieur. Par les « altermondialistes », par exemple. Comment l’expliquez-vous ?

L’autocritique fait partie de la démocratie, par définition. Comment pourrait-elle se corriger autrement ? Mais cette lassitude dont vous parlez me laisse un peu sceptique. Car en démocratie on a toujours intérêt à se déclarer insatisfait pour grappiller quelque chose. En France, par exemple, ce sont les catégories sociales les plus favorisées celles qui travaillent pour l’Etat qui récriminent le plus. Le propre des démocraties est donc de sécréter l’expression du mécontentement. Personne n’a la naïveté de se déclarer satisfait de son sort. Quant aux altermondialistes, ce ne sont que d’anciens gauchistes recyclés dont on ne comprend pas très bien les propositions.

Mais nos sociétés occidentales repues ne vous paraissent-elles pas de plus en plus déprimées et « psychotropiques » ?

Je ne suis pas médecin ! Mais, personnellement, je ne perçois pas beaucoup cette déprime. La vie en France n’est pas spécialement difficile, les revendications portent sur des améliorations. On peut très bien plaider que la France est en déclin. Mais au niveau de la vie quotidienne, ça ne se remarque pas tellement. Le chômage est, bien sûr, trop élevé. Mais il tient à la politique que nous avons menée et qui a été approuvée à tort par le corps électoral. Il est de 9 à 10 % chez nous, alors qu’il est de 5 % dans l’« affreux » Royaume-Uni et de 3,5 % dans l’Autriche de l’« ignoble » Haider.

Diriez-vous, comme Nicolas Baverez, que la France est un pays qui tombe ?

Oui. Il donne des chiffres et des exemples précis. Mais à toutes les époques on a parlé de décadence, donc cette notion est très relative. D’autre part, on a tendance à idéaliser le passé. Quand on dit, par exemple, que Paris en 1900 était la capitale culturelle du monde, ce n’est pas vrai. Il y avait aussi Vienne, Londres ou Berlin. Méfions-nous de l’illusion rétrospective. En 1935, la principale puissance mondiale était la Grande-Bretagne et je me souviens d’ailleurs qu’il y avait à l’époque une anglophobie comparable à l’américanophobie d’aujourd’hui. Nous étions alliés aux Anglais, nous imitions leur manière de vivre, mais en même temps nous étions anglophobes ! Cela dit, il est certain que les deux guerres mondiales n’ont pas contribué à faire avancer la France. Elle s’est retrouvée par deux fois complètement ruinée, surtout après la deuxième, comme la plupart des pays européens, ce qui explique la montée des Etats-Unis.

Et la naissance du projet de construction européenne…

Un projet qui a très bien évolué. Mais si l’Union européenne est aujourd’hui une grande entité économique qui fonctionne, ce n’est pas vrai sur le plan politique. C’est un lieu commun que de le rappeler.

Cette grande entité économique est néanmoins incapable de générer sa propre croissance…

Ah si, quand même ! Souvenez-vous de l’entre-deux-guerres : chaque pays européen vivait barricadé derrière des barrières protectionnistes et les chômeurs se sont comptés par millions. La situation ne se compare pas ! Nous n’avons rattrapé notre niveau de vie de 1914 qu’en 1950, et le PIB français a augmenté autant entre 1950 et 1975, comme l’a calculé Alain Cotta, qu’entre la mort de Louis XIV et 1950. Plus il y a de liberté dans les échanges et plus le niveau de vie général monte.

Que pensez-vous du projet de constitution élaboré par la Convention présidée par Giscard ?

Je suis pour le principe, mais il y a beaucoup de lacunes. Nous allons vers une surreprésentation des petits pays et personne ne saura très bien qui commandera du président de l’Union ou du président de la Commission. Jean-Louis Bourlanges l’a dit avant moi. C’est quand même un pas dans la bonne direction. Tout ce qui peut conduire les Européens à réfléchir aux moyens constitutionnels d’un renforcement politique de l’UE est une bonne chose.

Quel jugement portez-vous sur le gouvernement Raffarin ?

Réduire les impôts, comme on le répète un peu partout, ce n’est pas seulement réduire les impôts des particuliers. C’est très bien, mais il y a aussi les entreprises. Si l’on veut lutter contre le chômage, il faut pousser les entreprises à embaucher en diminuant leurs charges sociales. Actuellement, beaucoup de patrons qui auraient besoin de deux ou trois employés de plus dans leur PME ne les embauchent pas parce que cela alourdirait leurs charges. Alléger ces charges serait beaucoup plus efficace pour améliorer l’emploi en France que de distribuer des indemnités de chômage.

Une autre tarte à la crème est la difficulté qu’il y a à réformer le pays, en particulier le secteur public qui emploie presque la moitié de la population active. Chaque tentative déclenche des grèves à la chaîne chez les cheminots, les professeurs, les postiers, etc. De même, prenez l’exemple des intermittents du spectacle : on connaît bien les tricheries dont le système est porteur puisque des quantités de maisons de production font payer leurs employés par les Assedic en les forçant à se déclarer chômeurs alors qu’ils ne le sont pas. Il faut bien corriger cette dérive. Or, il est remarquable de constater que ce sont souvent les victimes du système qui s’opposent à toute réforme ! Cela me fait penser à la pièce de Crommelynck Le Cocu magnifique.

Il faudra remédier à toutes ces hémorragies financières qui caractérisent notre gestion si l’on veut que la situation s’améliore. Et toucher aux privilèges. Regardez les enseignants : on leur demandait simplement de partir un peu plus tard à la retraite pour être sur un pied d’égalité avec les salariés du secteur privé. Résultat : tous ces gens, en majorité de gauche, se sont mis brusquement à défendre les inégalités de la société française à leur profit. La tentative du gouvernement Raffarin de moderniser l’économie française, d’alléger le poids des prélèvements obligatoires qui est le plus lourd d’Europe, se heurte donc aux privilèges.

Je ne dis pas que la réforme doit être extrémiste. Mais il faut démanteler certaines citadelles et soigner les plaies dont souffre la France.

Voir aussi l’un de ses entretiens avec le plus enragé des antiaméricains français, Olivier Todd (largement tempéré, il est vrai, par l’amitié qu’il portait à son père):

Regards croisés de Jean-François Revel et Emmanuel Todd

L’anti-américanisme en débat

Un débat entre Jean-François Revel et Emmanuel Todd ne peut pas tourner à l’affrontement. Non seulement parce qu’une génération sépare les deux hommes et que celui-ci se présente volontiers comme le disciple de celui-là. Mais aussi, mais surtout, parce que La Chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique, le premier livre d’Emmanuel Todd paru l’année de ses vingt-cinq ans, fut édité chez Robert Laffont par Jean-François Revel.

Des influences communes (Montesquieu, Tocqueville, Aron) n’empêchent cependant pas les deux hommes de diverger sur un certain nombre de points. Jean-François Revel fait figure de maître à penser du libéralisme politique, tandis qu’Emmanuel Todd est connu pour sa vision renouvelée des luttes de classes en France. Ils publient l’un et l’autre un livre évaluant la place faite aux États-Unis dans le concert des nations. Il était intéressant de leur proposer un dialogue.

LE FIGARO : Les deux livres que vous publiez aujourd’hui prolongent et reprennent certaines conclusions de vos travaux antérieurs, Ni Marx ni Jésus pour vous, Jean-François Revel, L’Illusion économique pour vous, Emmanuel Todd. Auriez-vous cependant écrit les mêmes livres sans l’attaque terroriste du 11 septembre ?

Jean-Francois REVEL : J’étais en train d’écrire L’Obsession américaine le 11 septembre. L’attaque terroriste de New York et de Washington a évidemment suscité des réactions qui ont réorienté la politique américaine et le comportement des autres nations à l’égard des États-Unis.

De ce point de vue, mon livre ne peut pas être tout à fait le même que ce qu’il aurait été. J’ai notamment observé qu’après un instant d’émotion, beaucoup d’intellectuels ont insinué que les Américains étaient responsables de ce qui leur était arrivé, sans parler de ce monsieur qui a écrit un livre pour expliquer qu’il ne s’était rien passé. Je me suis donc retrouvé en possession d’éléments nouveaux pour analyser la psychologie de l’antiaméricanisme, ses manifestations et ses fonctions.

C’est un propos différent d’Emmanuel Todd, qui étudie les raisons pour lesquelles ce qu’il appelle l’Empire américain — notion que je serai amené à contester — va peu à peu s’affaiblir et disparaître.

Ce n’est pas nécessairement une preuve d’antiaméricanisme. Son essai contient cependant des choses qui tombent sous le coup de la critique que je fais en général de l’antiaméricanisme. Par exemple lorsqu’il parle des relations commerciales des États-Unis avec le reste du monde en évoquant une économie «prédatrice». En quelque sorte, les États-Unis prélèveraient un tribut sur le reste du monde. Or un tribut, c’est quelque chose qui est extorqué par la force. Mais le commerce international n’est pas du vol !

Emmanuel TODD : Je ne le prétends pas. Je parle précisément de la fragilité du tribut, et j’explique en quoi ce prélèvement s’opérant par des moyens libéraux est menacé.

J.-F. R. J’ai quand même l’impression que vous vous ralliez à la vieille thèse marxiste selon laquelle l’économie de marché est une forme de cambriolage.

E. T. Pas du tout ! Je ne donne pas dans l’antiaméricanisme civilisationnel ou obsessionnel. Mon antiaméricanisme est politique et conjoncturel. Actuellement, j’ai une vision différenciée du capitalisme, et je dis clairement dans le livre que je ne conçois pas d’autre économie possible que le capitalisme libéral avec un minimum de régulation étatique.

Revenons au 11 septembre. Quels sont selon vous les changements intervenus dans le monde au lendemain de cette journée tragique ?

J.-F. R. Le 11 septembre a intensifié une certaine forme d’antiaméricanisme. Au cours des jours qui ont suivi l’attentat, même les plus anti-américains des membres du gouvernement français considéraient comme inéluctable, nécessaire et légitime que les États-Unis entreprennent une opération militaire en Afghanistan pour se débarrasser des talibans et si possible d’Al Qaida, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire.

Mais très vite, ce sont les États-Unis qui ont fait figure d’agresseurs, un peu comme ce qui s’était passé au cours de la guerre du Golfe. Quand vous lisez certains articles concernant la guerre du Golfe, il semble que ce sont les États-Unis seuls qui ont provoqué le malheureux Saddam Hussein qui n’avait rien fait.

Ça c’est reproduit au moment de l’Afghanistan. Après la première période d’émotion partagée par tout le monde — pas tout à fait puisqu’on a sablé le champagne dans les locaux du Front national aussi bien que dans certaines banlieues le jour même du 11 septembre — il y a eu une inversion du sens de l’agresseur qui m’a beaucoup frappé.

Autre exemple : on entend beaucoup aujourd’hui que les États-Unis sont obsédés par la question du terrorisme. Si par hasard des avions suicides avaient démoli à Paris à la fois l’Opéra, la tour Montparnasse, l’Arc de triomphe et une partie du ministère des Affaires étrangères, il y aurait peut-être en France une obsession à l’égard du terrorisme.

On aurait d’ailleurs tort de croire que le terrorisme est uniquement antiaméricain. En 1986, une bombe a explosé rue de Rennes devant les magasins Tati, faisant une quinzaine de morts et des dizaines de blessés.

Ce n’était pas Al Qaida, c’étaient des Algériens du FIS qui reprochaient au gouvernement français de soutenir le gouvernement algérien. Ça c’est reproduit en 1995 au métro Saint-Michel, boulevard Richard-Lenoir et aux Gobelins.

Ce genre de terrorisme n’est pas uniquement dirigé contre les États-Unis et n’est pas uniquement inspiré par des éléments d’origine saoudienne. Après le 11 septembre, lorsqu’on a mis sur le dos des seuls États-Unis une espèce d’obsession à l’égard du terrorisme, on a oublié qu’il y a des quantités d’autres démocraties qui en ont été et qui en seront encore victimes —les Espagnols avec les Basques, les Français avec les Corses…

A votre tour, Emmanuel Todd, en quoi le 11 septembre a-t-il modifié votre jugement ?

E. T. Mon livre, qui est un travail de réflexion sur la stratégie américaine, découle lui aussi du 11 septembre, bien que j’aboutisse finalement à la conclusion que le 11 septembre n’est pas si essentiel qu’on le dit. Ce qui a retenu mon attention, c’est plutôt ce qui s’est passé dans les mois qui ont suivi. Je ne me suis d’ailleurs jamais senti antiaméricain.

Étant plutôt anglophile par nature, j’ai toujours ressenti une sympathie spontanée à l’égard des États-Unis. Je suis partisan de l’économie mixte, j’ai toujours considéré que le capitalisme un peu régulé par l’État est la seule forme d’économie possible…

J.-F. R. Mais il a toujours été régulé par l’État ! le capitalisme pur, ça n’existe pas…

E. T. Bien sûr. Mais ce qui a changé dans ma perception du monde, c’est que j’avais toujours fonctionné intellectuellement avec l’idée que les États-Unis étaient une puissance raisonnable.

On se souvient de l’époque où j’étais opposé au traité de Maastricht et assez indifférent à la construction européenne : c’est parce que j’avais une vision positive des États-Unis. Je pensais que l’effondrement de l’Union soviétique puis de la Russie n’appelait pas la constitution nécessaire d’un contrepoids européen aux États-Unis.

Je croyais naïvement la paix possible dans un univers démocratique merveilleux. Au cours de l’année qui s’est écoulée, j’ai été très frappé par la façon dont les États-Unis se sont emparés de la question du terrorisme. J’ai eu le sentiment d’assister à l’émergence d’un semi-bellicisme, d’une agitation, d’une fébrilité américaines qui ont fini par susciter une certaine inquiétude.

Pourquoi cette exagération permanente des problèmes avec Cuba, la Corée du Nord, l’Iran, cette hystérisation du concept d’« axe du Mal », cette fixation sur l’Irak ?

Il m’a semblé qu’on avait tort et les anti-Américains structurels en premier lieu d’envisager l’action des États-Unis comme le fait d’une toute-puissance. Dans la continuité de mon travail sur les États-Unis dans L’Illusion économique, où j’émettais de grands doutes sur le dynamisme de l’économie américaine, je suis arrivé à des conclusions tout à fait opposées. Pour moi, l’agitation militaire des États-Unis prouve que les Américains n’ont pas l’esprit tranquille.

On peut interpréter le comportement des nations comme celui des personnes : un agité n’est jamais sûr de lui. Et si les Américains n’étaient pas fébriles, ils ne se lanceraient pas dans des tas de petits conflits sans intérêt stratégique global. On ne s’en est pas rendu compte, mais il me semble que la posture des États-Unis dans le monde est en cours de renversement.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’économie américaine était surpuissante et totalement autonome du point de vue énergétique et industriel, face à un monde qui avait besoin de l’Amérique.

Cette phase de construction impériale positive durant laquelle les États-Unis ont servi de contrepoids nécessaire à l’expansionnisme soviétique et contribué à la prospérité de la sphère occidentale est en train de prendre fin.

A travers de nouveaux paramètres démographiques et éducatifs, à travers le développement de la démocratie, le monde est en cours de stabilisation. C’est le rêve de Fukuyama en quelque sens, qui a eu de bonnes intuitions, même s’il a beaucoup simplifié les choses.

Le monde est en cours de pacification, il n’y a plus de menace stratégique globale. Pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, le monde peut concevoir sa stabilisation sans la contribution des États-Unis. Les Américains sont donc confrontés à un basculement symétrique.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le système de domination positive des économies occidentales qui s’est mis en place a profondément transformé la société américaine et a abouti à une certaine dépendance de l’économie américaine.

La tendance lourde de l’économie mondiale, c’est l’établissement d’une relation d’échange asymétrique dans laquelle les États-Unis deviennent de plus en plus dépendants d’importations qu’ils ne peuvent pas financer par des exportations. Entre 1993 et 2000, le déficit commercial américain est passé de 100 milliards à 450 milliards de dollars.

Un système de pompage du capital financier s’est mis en place un peu par hasard, permettant de financer ces importations sans contrepartie, mais la poursuite de ce mécanisme ne peut pas se concevoir si les Américains ne sont plus perçus comme le centre politique du monde.

Il y a donc une nécessité immédiate pour les États-Unis d’avoir l’air d’être au centre du monde. Voilà pourquoi les Américains orientent de façon tout à fait exagérée la sphère des actes politiques internationaux dans un univers de puissances faibles : les pays musulmans, le terrorisme international qui, à ma connaissance, n’a réussi qu’une action, certes spectaculaire.

J.-F. R. Vous exagérez. Il y a eu toutes les ambassades auparavant, plus de 1 000 morts au total.

E. T. C’est vrai. Mais ce qui me paraît important, c’est que toute l’attention du 11 septembre a permis de ramener toute la tension du monde sur cette sphère de puissances faibles et relativement impuissantes. La réalité du golfe Persique, c’est une zone d’influence américaine. Or l’évolution de fond des rapports de forces mondiaux ne se fait pas dans la sphère du golfe Persique, en Afghanistan ou en Irak mais dans l’univers des puissances industrielles ou militaires réelles : l’Europe et le Japon, la Russie.

J.-F. R. L’idée selon laquelle les États-Unis se seraient comportés en puissance affolée, devenant un déclencheur de guerre, est un très vieux reproche. Lorsque l’Armée rouge a envahi l’Afghanistan, même la presse libérale américaine était remplie d’articles expliquant que le vrai danger, ce n’était pas l’invasion soviétique mais le risque d’une hyperréaction américaine.

Tout ce qu’ont fait les États-Unis dans le monde a toujours été considéré comme une agression. La gauche a regardé le plan Marshall comme une agression, l’arrivée du général Ridgway pour prendre le commandement de l’Otan en 1952 a été considérée comme une agression américaine.

De la même manière, au moment de l’écrasement de la révolution hongroise en 1956 et de la révolution tchèque de 1968, beaucoup de gens se sont inquiétés de voir les États-Unis commettre un acte imprudent.

En ce qui concerne les expressions « empire du Mal » ou «axe du Mal», on peut toujours en rire, mais il me semble pourtant difficile de considérer l’Union soviétique comme l’empire du Bien. On peut se moquer de Reagan, mais sans la politique qu’il a menée entre 1980 et 1990, la désagrégation de l’Empire soviétique ne se serait pas produit aussi rapidement.

C’est grâce à l’initiative de défense stratégique, dite « guerre des étoiles », que les Russes se sont sentis dépassés technologiquement. Et comme dit Tolstoï, on a perdu une guerre le jour où on est convaincu de l’avoir perdue. Je crois que la description qu’Emmanuel Todd fait de l’après-11 septembre n’a rien de neuf : elle prolonge une vieille attitude européenne selon laquelle ce sont toujours des États-Unis que vient le danger.

E. T. En ce qui concerne l’antiaméricanisme, je suis d’accord avec vous sur les années 1776-1996. Toute la question est de savoir si la période actuelle est une période comme les autres ou si on a assisté à un changement structurel.

J.-F. R. Les hommes politiques ont tendance à l’hyperbole, et les Américains ne sont pas les seuls. Mais je ne trouve pas que, dans la période actuelle, un an après le 11 septembre, le fait de mettre l’accent sur la lutte antiterroriste soit le signe d’une fébrilité particulière.

Quant à vos prévisions sur l’affaiblissement de l’empire, je dirais que tous les empires s’affaiblissent et disparaissent. Vous citez Paul Kennedy. Mais sa théorie de l’hyperextension vient moins de Spengler que du Montesquieu des Causes de la grandeur et de la décadence des Romains.

La thèse de Montesquieu est que l’Empire romain a disparu parce qu’il était trop étendu territorialement et incapable d’assurer militairement sa sécurité. Ce qui est paradoxal, c’est que cette théorie de l’hyperextension de Paul Kennedy s’applique admirablement à l’Union soviétique et pas aux États-Unis, qui n’ont jamais constitué un empire par occupation militaire.

La toute-puissance américaine est la conséquence des erreurs et des crimes commis par les Européens au XXe siècle. Les États-Unis n’ont pas été élaborés par et pour la puissance. Ils ont été amenés à la puissance par la faillite de l’Europe.

Il est certain qu’ils puissent être mal à l’aise dans la situation actuelle, et je ne nie pas du tout l’intérêt de la problématique d’Emmanuel Todd. Mais ma thèse centrale, c’est que notre obsession antiaméricaine nous empêche de discerner ce qui se passe aux États-Unis et dans le reste du monde.

Propos recueillis par Sébastien LAPAQUE

L’Obsession antiaméricaine de Jean-François Revel Plon, 20 euros.

Après l’empire, essai sur la décomposition du système américain d’Emmanuel Todd, Gallimard, 18,50 euros

http://www.france-amerique.com/infos/dossier/Anti-americanisme/AntiUS1.htm

[…] Il est clair qu’une civilisation qui se sent coupable de tout ce qu’elle est et fait n’aura jamais l’énergie ni la conviction nécessaires pour se défendre elle-même. JF Revel […]

J’aimeJ’aime

PREDATORS OF THE WORLD, UNITE ! (At the Arc of imperial triumph: Guess against whose imperialism France’s new De Gaulle is again asking for Chinese help ?)

“The order of things has been shaken and faced with the risk of the destruction of the multilateral order, France and China have a responsibility. No country can redefine the rules of the international game. »

Emmanuel Macron

France rolled out red carpets and honor guards for President Xi Jinping of China on Monday, but beneath the pomp, there were wary statements about China’s influence by his host, President Emmanuel Macron. With Italy last week breaking from Europe in signing on to China’s global infrastructure project for moving Chinese goods, Mr. Macron has made it clear that a unified European response, in his view, is critical in dealing with the Chinese hegemon. He reiterated that sentiment Monday as Mr. Xi listened in a deal-signing ceremony at the presidential Élysée Palace, where more than a dozen commercial and governmental treaties were signed worth billions of euros. Earlier Mr. Macron welcomed Mr. Xi at a symbol of French imperial history and power, the Arc de Triomphe. Beneath the tight smiles and brisk handshakes, Mr. Macron’s sharpened words resonated as the template for France’s attitude toward China, a country that floods France with luxury-shopping tourists but competes directly with it in a principal arena of mutual geopolitical interest, Africa. Mr. Macron, keenly aware of France’s small position in the Chinese market — between 1 and 2 percent of imports — talks about Europe when he talks about China. Germany’s position is nearly five times as large. After saying last week that the era of European “naïveté was over,” and that China had “played on our divisions,” he emphasized to the Chinese leader Monday that in talking to France, he was talking to Europe. It was not immediately clear how France had avoided the “naïveté” Mr. Macron criticized, nor how it had reinforced the multilateral unified European approach he promulgated, in signing the French deals with the Chinese on Monday. Still, unlike Italy, France has not signed on to China’s global goods-moving project, which it calls “One Belt One Road.”

Making reference to Gen. Charles de Gaulle’s famous declaration in 1964 that recognizing China was a matter of “reason” and “evidence,” Mr. Macron said Monday at the Élysée that those same words applied to the “choice” of the 21st century: the “relationship between Europeans and Chinese.” De Gaulle was bucking the United States when he uttered those words, and Mr. Macron, 55 years later, was doing something of the same.

Appealing to China as a partner, he made a pointed reference to the United States under President Trump, who has repudiated multinational agreements like the Paris Climate accord and Iran nuclear deal.

“The order of things has been shaken,” the French president said, and “faced with the risk of the destruction of the multilateral order, France and China have a responsibility,” as permanent members of the United Nations Security Council.

“No country can redefine the rules of the international game,” Mr. Macron asserted, saying that France, like China, would stick to an agreement with Iran, and saying the two countries had made progress on the subject of climate change, and on the lifting of import restrictions for French beef and poultry.

Earlier French and Chinese officials and executives signed agreements on aeronautics — the Chinese are buying 300 airplanes from Airbus — and on space, banking and investment, shipbuilding and cultural exchanges.

On human rights violations in China, a subject that preoccupies French media but not official discourse or French business, Mr. Macron made only a hurried reference. Mr. Xi is visiting at a time when Galeries Lafayette, the emblematic French department store, is projecting a rapid expansion in China, which represents a third of the world market for luxury goods.

Jet-lagged Chinese tourists are bussed directly from the airport to the Galeries Lafayette store in central Paris, and the Rue Saint Honoré, a thoroughfare studded with luxury shops, routinely decks itself out for Chinese New Year.

The Chinese have invested in a wide scattering of French sectors, including wine, hotels, and industrial food production, including milk. France was the recipient of 9 percent of Chinese investments in the European Union in 2018; the Chinese have bought more than 150 wineries in Bordeaux, and China is the top export market for Bordeaux wine. The Chinese push into that culturally symbolic sector has created some backlash, but not enough to stop French owners from selling their properties.

With Mr. Xi silently listening Monday Mr. Macron said that Europe had never considered individual rights as “culturally specific,” and that its preoccupation remained for “the respect of fundamental and individual rights.” He said that the two had “had frank exchanges” on the subject.

But French analysts of relations with China said Monday that commercial relations were the real subject of preoccupation. “It’s the question of reciprocity,” said Jean-Philippe Béja of Sciences-Po, the research university. “We’ve been open towards trade and investment, and the Chinese have never let us enter their state procurements process.”

Europeans, he suggested, had also become more aware, and wary, of technology transfers and investments that “help the Chinese government develop its potential, and in the case of artificial intelligence it’s about control, and exporting control,” said Mr. Béja, referring to advances in Chinese government surveillance of its own citizenry.

“We’re more fearful than the other” members of the European Union about Chinese power and hegemony, said François Godement, an expert at the Institut Montaigne research center in Paris. “China is pushing its own pawns,” he said, particularly in parts of Africa where for decades French dominance has been undisputed.

Mr. Macron insisted Monday that France and China were “not strategic rivals” in Africa, though he said the two nations could be “much more important partners,” appearing to reflect a worry about Chinese investment on the continent.

Behind the Niceties of Chinese Leader’s Visit, France Is Wary

Adam Nossiter

NYT

March 25, 2019

J’aimeJ’aime