C’est un moment génial de l’histoire de France. Toute la communauté issue de l’immigration adhère complètement à la position de la France. Tout d’un coup, il y a une espèce de ferment. Profitons de cet espace de francitude nouvelle. Jean-Louis Borloo (ministre délégué à la Ville, avril 2003)

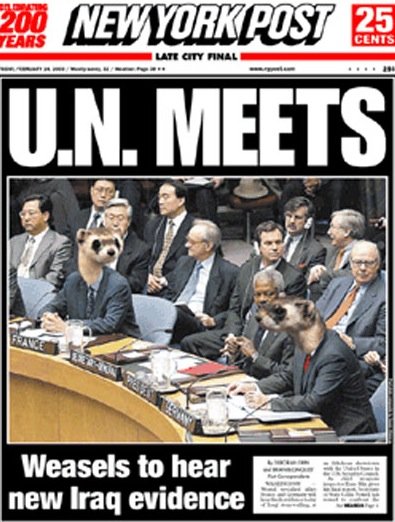

Après la prise de position commune des deux pays («Rien ne justifie la guerre»), les esprits des conservateurs se sont échauffés. Pour désigner le couple européen, une expression, Axis of Weasel, fait florès ; Weasel désigne une belette, mais aussi, au sens figuré, un personnage sournois, une planche pourrie. Le New York Post en a fait sa manchette le 24 janvier. Lors d’une conférence à l’American Enterprise Institute, Richard Perle, le très influent et très «faucon» président du Defense Policy Board, organisme consultatif auprès du Pentagone, l’a publiquement reprise à son compte. Selon lui, «l’axe des sournois» manifeste sa frustration de voir que «les Etats-Unis ont repris le leadership du monde». La France et l’Allemagne, ajoute Perle, affichent «leur incapacité à défendre les valeurs des démocraties libérales». Pour illustrer cet «échec moral», l’animateur de la conférence, le politologue Norman Ornstein, ajoute que Chirac n’éprouve aucune honte à recevoir le mois prochain le président du Zimbabwe Robert Mugabe. Dans la presse conservatrice, c’est un festival. Les Français, ces «singes capitulards mangeurs de fromages» (1), étaient munichois, ils ont violé l’embargo sur l’Irak, ont construit la centrale nucléaire d’Osirak et lorgnent les contrats pétroliers… Récurrente, cette poussée antifrançaise est pourtant différente des précédentes. Car cette fois, la France a aussi des supporters aussi passionnés. «La semaine dernière, on a été débordés d’appels et d’e-mails. Pour un message d’insultes, il y avait trois messages d’encouragements. Des tas gens qui nous disaient : « Tenez bon ! »», assure un porte-parole de l’ambassade de France. La presse progressiste prend d’ailleurs la défense de l’Hexagone. «Ce n’est pas parce que les Français sont « pénibles » [en français dans le texte, ndlr] qu’ils ont toujours tort», écrivait, hier, Nicholas Kristof dans le NewYork Times, jugeant «puéril» de ne pas écouter leurs arguments. Le magazine de gauche The Nation a consacré sa une aux Français en essayant d’expliquer qu’ils étaient plus anti-Bush qu’antiaméricains (titre : «USA Oui ! Bush Non !»). Le magazine en ligne Slate tente d’élargir le débat : «Pourquoi nous haïssent-ils ?» Selon l’auteur de l’article, Chris Suellentrop, le problème de fond vient de la proximité entre les deux pays : «Comme les Etats-Unis, la France se voit comme une grande nation méritant la puissance, comme la terre de naissance de la démocratie, et considère que le monde serait avisé de copier son système culturel et politique.» De leurs côtés, les conservateurs ne voient dans le récent raidissement français qu’une nouvelle hypocrisie. Pour William Safire, qui rédigeait autrefois les discours de Nixon et qui tient aujourd’hui une chronique dans le New York Times, c’est le chancelier allemand, tenu par les Verts sur la question de la guerre, qui a fait basculer Paris. «Schröder a fait une offre que Chirac ne pouvait refuser : asseoir la domination franco-allemande sur les vingt-trois autres nations d’Europe continentale.» Selon lui, c’est donc seulement pour mieux sceller le changement du système de présidence de l’Union européenne que Chirac aurait accepté de s’aligner sur les positions allemandes. Libération

Né il y a plus de deux siècles, lors de la création de la nation américaine, l’antiaméricanisme est un phénomène complexe, les cibles de sa détestation concernant, selon les époques, l’Amérique de l’intérieur – l’American way of life, son style, sa culture – ou son rapport à la planète – puissance commerciale, culturelle, militaire. Un conflit oedipien semble être à l’origine de cette relation troublée. La France, qui fut la première, en 1778, à aider et à reconnaître l’Amérique dans la famille des nations, a vite été intriguée par le bouillonnement de ce pays neuf. Les élites issues des Lumières étaient partagées entre l’intérêt pour l’énergie déployée par ces immigrants ayant fui l’Europe et le dégoût pour leur brutalité et leur évident manque de raffinement. D’où cette tradition littéraire qui commence avec Stendhal – indisposé par ce peuple «sans opéra» – et Baudelaire, qui, mis à part Edgar Poe, ne voit qu’une «barbarie éclairée au gaz». Si Clemenceau reprend cette thématique – «Les Etats-Unis sont le seul pays à être passé de la préhistoire à la décadence sans passer par le stade de la civilisation» – l’antiaméricanisme le plus virulent vient d’abord de la droite, effrayée par le magma de races et d’origines indistinctes que constitue cette nation sans histoire, qui dénie toute valeur aux aristocraties de naissance et aux hiérarchies figées pour magnifier la réussite individuelle, le matérialisme et l’argent. Mais la signification et le poids de cette contrée exotique changent quand, à la surprise générale, elle défait en 1898 une puissance européenne – l’Espagne – dans la guerre de Cuba. La découverte de la «puissance américaine» s’installe définitivement dans tous les esprits vingt ans plus tard, quand elle décide du sort de la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, on voit des GI. Un style inconnu. L’on s’intéresse alors à cette société américaine qui fascine tout autant qu’elle fait peur. Scènes de la vie future, de Georges Duhamel, symbolise cette lecture d’une société soumise au machinisme, à l’artifice, où la qualité et le raffinement meurent sous le poids de la masse. C’est l’univers froid et cynique du capitalisme de Tintin en Amérique et la folie de l’efficacité et de la vitesse du Testament de M. Pump, que décrira Hergé juste après la Seconde Guerre mondiale et qui suscite un antiaméricanisme de gauche qui ne va cesser de croître: l’antiaméricanisme rabique de Sartre succède à celui de Maurras. Parce que le stalinisme, contrarié dans ses ambitions territoriales par l’US Army, a décrété que là résidait le mal suprême, le Parti communiste français et une partie de la gauche seront au diapason de cet antiaméricanisme militant largement relayé dans la société. Notamment au travers de l’important Mouvement pour la paix, typique de ces organisations d’ «idiots utiles» chers à Lénine, qui sera pendant les longues décennies de la guerre froide l’un des outils de Moscou auprès de l’opinion française. Cette origine stalinienne de l’antiaméricanisme français contemporain explique sa rémanence actuelle au sein des organisations d’extrême gauche. Mais ses sources à droite et à l’extrême droite ne se sont jamais taries et ce consensus transpolitique explique son impunité et sa longévité, d’autant plus que le général de Gaulle a pu apparaître à un moment comme un renfort de poids. Il était cependant loin d’être antiaméricain: ses rapports difficiles avec Washington résultaient de son ambition de voir une France indépendante ne pas être traitée en «mouton» par un allié dont il jalousait en fait le sens national. Et auquel il n’a jamais fait défaut. Il réagira dans l’instant lors de la crise de Berlin, en 1961, et surtout dans l’affaire des missiles soviétiques de Cuba, en 1962: annonçant sans marchandage ni contrepartie sa solidarité avec Kennedy, il refusa théâtralement de regarder les preuves qu’il lui envoyait pour se fier à sa seule «parole». Les discours et livres de De Gaulle, exempts de toute trace d’antiaméricanisme, contiennent d’ailleurs des notations très affectueuses sur Kennedy. Et, de même, aucun autre homme d’Etat français n’a eu droit de la part d’un dirigeant américain à l’éloge que lui ont réservé Nixon et Kissinger dans leurs Mémoires. (…) Mais (…) Le souci de la démocratie est ainsi souvent passé après leurs intérêts, comme l’ont constaté à leurs dépens les républicains espagnols, les démocrates de Grèce, d’Indonésie et de tant de pays d’Amérique latine, tout comme, en 1991, les opposants irakiens qu’ils avaient poussés au soulèvement. En revanche, l’Europe, et en particulier la France, sont bien placées pour savoir que l’intérêt américain a toujours correspondu au sauvetage de leur propre liberté. Le sort de la France à l’issue des deux conflits mondiaux leur doit beaucoup et l’Europe de l’Ouest, qui a tendance à l’oublier, n’a pu vivre dans la paix et la prospérité de 1945 à 1989 qu’en raison de leur résistance à la menace soviétique et de l’important engagement militaire américain sur ses territoires. Paradoxalement, cette dette énorme pourrait alimenter l’antiaméricanisme, comme le suggère Philippe Roger, qui parle du «complexe de M. Perrichon», en référence à ce personnage de Labiche qui en veut hargneusement à son jeune sauveur parce qu’il lui doit la vie. Des générations d’étudiants français ont entendu leurs professeurs leur marteler que le plan Marshall, qui a permis aux Français de vivre décemment pendant plusieurs années après la Libération, ne devait rien à l’altruisme mais tout aux intérêts de l’économie américaine. Et, pendant des décennies, la prouesse du Parti communiste français a consisté non seulement à faire croire au paradis soviétique, mais aussi à «nazifier» l’Amérique – les crimes réels de l’URSS étant niés au profit des crimes inventés, tels ceux imputés en Corée au général «Ridgway la Peste» – et à l’accuser de vouloir empoisonner la jeunesse avec le Coca-Cola ou la rendre folle avec sa musique. Cette inversion des torts a durablement marqué les réflexes de la gauche dans toutes ses variantes: les Verts se sont plus déchaînés à propos des controversés OGM que du désastre de Tchernobyl et Guy Bedos peut répéter sans problème: «Le dollar d’aujourd’hui, ça me rappelle l’uniforme vert-de-gris d’hier.» Inversion qui a rapidement resurgi au lendemain du 11 septembre sous la forme d’une jubilation plus ou moins dissimulée face à la blessure infligée à New York. On se souvient des sifflets qui ont fusé à la Fête de L’Humanité quand Robert Hue a demandé une minute de solidarité avec les victimes du World Trade Center. Et de la pétition de 113 intellectuels français, fin 2001, affirmant que les Etats-Unis avaient été frappés à la mesure de leurs forfaits passés. Jubilation que l’on devine aujourd’hui dans la façon qu’ont certains médias de relater les bavures et difficultés des troupes «anglo-américaines». Lorsqu’elle est exprimée rationnellement dans les sondages, l’opinion antiaméricaine présente une constante: quelle que soit l’époque, le premier mot que les Français associent à «Etats-Unis» est le mot «puissance», bien avant «liberté» ou «démocratie». Cette puissance américaine, bouc émissaire de toutes les misères et impuissances, aliment d’un ressentiment permanent. Ce n’est pourtant pas l’ «hyperpuissance» américaine qui explique son intervention en Yougoslavie, mais l’impéritie européenne. Ce n’est pas l’impérialisme américain qui explique l’invasion des McDo, mais l’incapacité commerciale française de concevoir cette forme de services adaptés aux jeunes. Parce qu’il associe mimétisme, jalousie, rancoeur et sentiment d’impuissance, l’antiaméricanisme varie sensiblement selon les secteurs de la société française. Les domaines qui impressionnent les Américains ou qui leur font concurrence, tels les milieux de la mode, du luxe ou des industries performantes, comme l’aéronautique, sont peu américanophobes. En revanche, l’antiaméricanisme imprègne beaucoup plus le monde de la politique, de la diplomatie et surtout l’industrie culturelle. Ainsi, c’est le milieu sociologiquement le plus américanisé – celui du cinéma, de la télévision, du disque, des jeux vidéo – qui manifeste la plus forte animosité, comme en témoigne la mobilisation contre l’ «impérialisme culturel américain» autour du Gatt puis de l’OMC avec des comportements agressifs, ne reculant pas devant l’éternel procédé de la nazification de l’adversaire. Jack Lang avait illuminé son sacre de ministre de la Culture en boycottant le Festival du film américain de Deauville et, plus récemment, un critique de cinéma du Monde pouvait écrire que les patrons de Hollywood parlent comme Goebbels. Mais c’est le même milieu culturel qui démonise – souvent par le même procédé – les rares réussites françaises concurrençant la puissance américaine, comme l’ont montré les polémiques récentes sur Astérix et Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain. L’accoutumance, par le marché culturel, au simplisme et à la diabolisation antiaméricaine explique peut-être la candeur des jeunes manifestants pacifistes brandissant des drapeaux américains avec la croix gammée ou revêtus de tee-shirts proclamant «ni Bush ni Saddam». La vague actuelle d’antiaméricanisme n’échappe pas à son tropisme habituel: la dénonciation et le jugement binaire au détriment des complexités et dilemmes de l’Histoire. Le niveau élevé de consensus et l’absence de contradiction encouragent l’oubli des faits et une allergie au débat. Les rares personnalités favorables aux Américains n’ont plus droit qu’aux ricanements, comme l’illustre le sort de deux ex-chouchous des médias, Bernard Kouchner et Romain Goupil. Le premier, que l’on entendait en permanence, ne trouve plus beaucoup de micros, et le second n’a plus droit, dans les gazettes, qu’à l’injure – «cervelle de merle» – ou aux jeux de mots de cinéphile («Goupil Mains rouges»). Cette nouvelle pensée unique a pour premier principe de réduire la situation à la responsabilité unique de l’hydre américaine, sans jamais s’interroger sur celle de l’Europe ou de la France. Comme si ces dernières étaient elles-mêmes victimes et hors de l’Histoire du fait américain. Ce discours de confort et de réconfort, antihistorique, n’aime pas se voir rappeler les exhortations adressées à l’Europe par Eisenhower et par Kennedy. (…) Quarante ans plus tard, l’échec européen est patent: première puissance commerciale du monde, cet ensemble de 380 millions d’habitants s’en est toujours remis à la protection américaine, ses budgets militaires n’ayant cessé, hormis celui du Royaume-Uni, de baisser. Ce point aveugle de la posture européenne est au coeur d’une forte amertume américaine, que refuse de considérer l’opinion antiaméricaine: le contribuable américain a depuis longtemps le sentiment de payer pour assurer la sécurité militaire d’une Europe insouciante du temps, qui s’adonne au confort et à la protection sociale en soignant son irresponsabilité historique par la gesticulation morale. L’antiaméricain ne sait pas que la France est d’abord perçue outre-Atlantique comme le pays dans lequel un best-seller niant la réalité de l’attentat sur le Pentagone et ses victimes (L’Effroyable Imposture, de Thierry Meyssan) a fait l’objet d’un lancement commercial sur une télévision de service public. Et où un ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, leur a reproché leur «hyperpuissance», ce qu’ils interprètent comme une incompréhensible nostalgie envers ce monde où il y avait une autre puissance: le bloc soviétique. Faute de goût que ne commettent pas les ex-pays de l’Est qui, ayant un souvenir plus récent du malheur historique, se sont ralliés avec Vaclav Havel à la position américaine sur l’Irak, ce qui leur a valu une réprimande méprisante de Jacques Chirac. De même, en France, l’antiaméricanisme est le plus faible dans les générations qui ont vécu la dernière guerre. Machine à simplifier l’Histoire, l’antiaméricanisme est aussi une machine à simplifier le présent. L’inédite cote de popularité de Jacques Chirac s’accompagne d’un unanimisme qui rassure dans la dévotion. Les mêmes qui traitaient il y a peu le président de la République de «Super menteur» et le harcelaient en ont fait un insoupçonnable héros de bronze. Dans cette France qui chérit la transparence et l’investigation, plus rien, subitement, ne mérite discussion. George Bush est suspecté d’obéir à de vils intérêts pétroliers, tandis que la position française serait désincarnée et par principe désintéressée, ce qui ne constitue pas une évidence, compte tenu des relations commerciales, militaires et diplomatiques entre la France et l’Irak, encouragées voilà plusieurs décennies par Jacques Chirac. De même, la lecture antiaméricaine de la crise irakienne a rapidement repeint en noir et blanc un enchaînement plus complexe d’échecs successifs. Comme le relatent Pierre Hassner et Justin Vaïsse dans un livre qui met à mal le simplisme sur l’impérialisme américain (Washington et le monde, Ceri-Autrement). Echec de l’ONU, qui n’a pas réussi, depuis douze ans, à imposer à Saddam Hussein les objectifs fixés en matière de désarmement et de droits de l’homme. Echec des Etats-Unis, qui ont renoncé à convaincre dans le cadre de l’ONU. Mais l’argument d’inspecteurs de l’ONU selon lequel l’annonce prématurée de la France qu’elle utiliserait son droit de veto aurait joué un rôle essentiel en relançant la détermination de Saddam Hussein, qui avait faibli sous la pression militaire, mérite attention. Si le récit des discussions entre Washington et Paris, tel que relaté par l’enquête précise de Patrick Jarreau, Sylvie Kauffmann et Corine Lesnes dans Le Monde du 27 mars 2003 («Paris-Washington, les dessous d’une rupture») est exact, l’Histoire pourrait bien retenir une contribution française moins glorieuse que celle qu’une lecture antiaméricaine célèbre aujourd’hui avec euphorie. Enfin, réduire la tragédie actuelle à la responsabilité américaine permet de faire diversion sur le grand tabou de la position chiraquienne: elle obéit à des considérations non seulement diplomatiques, mais également intérieures. Le souci de mettre la France à l’abri du terrorisme – Jacques Chirac était Premier ministre lors des vagues d’attentats de 1986 et de 1995 – et de préserver la paix civile dans les banlieues semble avoir joué un rôle soigneusement sous-estimé. Dans une partie de la jeunesse ghettoïsée issue de l’immigration s’est développé un puissant antiaméricanisme souvent mâtiné d’un antisémitisme déjà immaîtrisable dans certains établissements scolaires, comme le ministère de l’Education nationale vient de le reconnaître. Auprès de ce public, la position de Jacques Chirac – souvent reçue comme anti-Bush et pro-Saddam Hussein – a un incontestable effet calmant. Ce qui a fait dire à Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la Ville, que Jacques Chirac avait inauguré un «espace de francitude nouvelle». Les dangereuses ambiguïtés de cette «francitude» ont éclaté dans les premières manifestations pacifistes, où de bien peu pacifiques slogans antisémites et à la gloire du président irakien, du Hezbollah ou d’Allah ont fusé. Sans parler de la chasse au «juif» devant des milliers de personnes, dont furent très symboliquement victimes le 22 mars à Paris des militants d’Hachomer Hatzaïr, petite association de gauche de juifs propalestiniens et anti-Sharon. Ou, une semaine plus tard, de l’agression du poète Salah Al-Hamdani, l’un des symboles de l’opposition démocratique irakienne, tabassé en pleine manifestation parisienne par des sbires de Saddam Hussein, aux visages dissimulés par des keffiehs. La réaction officielle consiste à faire l’autruche, tout en s’efforçant de canaliser les choses. Lors de la deuxième manifestation parisienne, il y avait un policier pour cinq manifestants et la Ligue des droits de l’homme a mis en place des «médiateurs» de manifestation chargés d’intervenir auprès des antisémites pour leur faire ranger autocollants et banderoles gênants. Leurs échecs ont incité les responsables anti-guerre à envisager d’autres formes de contestation (concerts), évitant la visibilité de ces «débordements». Lesquels, quand ils ne sont pas niés, sont mis à la charge de l’ «incommensurable bêtise de Bush, qui encourage le djihad», selon les termes du porte-parole des Verts de Paris. Il ne fait donc pas de doute que la vague actuelle d’antiaméricanisme a une grande vertu: limiter grandement les tensions résultant des ratés de l’intégration. Philippe Roger avait diagnostiqué, dans le consensus antiaméricain suscité par l’impuissance extérieure, une fonction de «lien entre des Français idéologiquement divisés». Il pourrait bien revêtir aujourd’hui, pour des raisons internes cette fois, une fonction, plus vénéneuse, de lien de fortune, provisoire, entre des Français identitairement divisés. Eric Conan

En politique étrangère, la France a, en quelque sorte, chaussé les bottes de la défunte Union Soviétique : même politique d’obstruction à l’ONU, même démagogie tiers-mondiste, même alignement sur le monde arabe, même ambition de prendre la tête d’une coalition d’Etats « anti-impérialistes » dirigée contre Washington. La France a repris le vieux dessein eurasien de Primakov, consistant à créer un axe Paris-Berlin-Moscou-Pékin contre les Anglo-saxons, dessein auquel la Russie de Poutine a cessé de croire, mais qu’elle encourage à Paris car elle y voit un moyen d’améliorer ses positions dans ses négociations avec Washington. L’obsession anti-américaine fait que la France n’est guère regardante quant à la nature des régimes auxquels elle accorde son appui au nom de la multipolarité . Irak, Algérie, Zimbabwe, Soudan : en un mot, la France semble s’entendre mieux avec les Etats-voyous et les Etats ratés qu’avec les Etats dont elle partage la civilisation. Elle prétend défendre le droit international en s’appuyant sur des Etats qui ignorent tout du droit. L’analogie avec l’Union Soviétique va plus loin qu’il n’y paraît. En effet, la diplomatie française est moins inspirée par une Realpolitik cynique (d’où les échecs évoqués plus haut) que par une vision idéologique des choses. Son antiaméricanisme est la projection sur la scène internationale de son jacobinisme interne. La malsaine communion française dans l’anti-américanisme révèle le début de dérive totalitaire de notre pays, déjà perceptible au moment du deuxième tour des élections : Bush a remplacé Le Pen dans la fonction d’ennemi du peuple. L' »antibushisme » peut se comparer à l' »antifascisme » des années Trente et Quarante: il camoufle un consensus obligatoire de type communiste. Les dirigeants français, comme ceux de l’URSS brejnévienne, compensent par un ruineux activisme extérieur leur incapacité à lancer des réformes indispensables à l’intérieur, réformes impossibles car elles remettraient en cause les dogmes socialistes qui fondent l’étatisme français. Dans les deux cas, l’activisme extérieur accélère et accuse la crise interne. On a vu ce qu’il est advenu de l’URSS. En France, les indices d’une déliquescence de l’Etat se multiplient depuis deux ans, et l’affaire irakienne a servi de révélateur. Les dirigeants français ont cherché à justifier leur position sur la question irakienne en faisant valoir que la France refusait le « choc des civilisations » et favorisait, par conséquent, l’intégration des musulmans français. Certes, le président Chirac a été acclamé dans les banlieues. Mais l’antiaméricanisme officiel a favorisé la jonction explosive entre une mouvance trotskiste virulente, une mouvance islamiste, une mouvance anti-mondialiste et une mouvance tiers-mondiste. Ce cocktail vénéneux abreuve non seulement les jeunes des banlieues mais les lycéens et les étudiants, expédiés dans les manifestations pour la paix par leurs enseignants gauchistes, au nom de « l’engagement ». Dans ce sens, les orientations de la diplomatie française ne font que refléter la tiers-mondisation galopante de la France, à commencer par la tiers-mondisation des esprits. Le président Chirac défie Bush, mais capitule devant les banlieues. De manière révélatrice, Dominique de Villepin a déclaré devant le parlement que la mission française était de mettre en échec « le libéralisme anglo-saxon ». Comme la plupart de leurs interlocuteurs arabes, les dirigeants français estiment plus urgent de se dresser contre les Etats-Unis, même quand ils ont raison, que de mettre en chantier les réformes qui permettraient de sauver leur Etat de la faillite. Le plus grave dans tout ceci est que la passion anti-américaine a anesthésié les Français sur les conséquences de cette rupture délibérée avec le camp occidental. Conséquences déjà perceptibles dans les débordements des manifestations pour la paix, dans le fait que l’Etat français est de moins en moins capable d’assurer la sécurité des biens et des personnes, à commencer par celle de nos concitoyens juifs. La représentation, dans les médias, des premiers jours de la guerre en Irak, avec sa propagande souvent ouvertement pro-Saddam, a été proprement irresponsable, au point d’alarmer les responsables du ministère de l’Intérieur : selon l’un d’entre eux, « la médiatisation des cafouillages de la coalition en Irak nourrit, dans certains quartiers, une forme d’arrogance dont les policiers, sur le terrain, sont désormais les témoins… Il suffirait d’une étincelle pour que l’anti-américanisme dans les banlieues alimente des formes de violence incontrôlées » [Le Figaro du 3 avril 2003]. (…) La première explication du comportement de nos dirigeants est l’irresponsabilité – ils croient qu’ils n’auront de comptes à rendre à personne. Cette irresponsabilité est poussée si loin qu’ils semblent s’étonner des conséquences de leurs actes : ainsi, ils ne s’attendaient pas à la flambée de francophobie aux Etats-Unis, étant persuadés qu’ils pouvaient multiplier les provocations contre Washington sans risquer de rétorsions. L’habitude de l’impunité en politique intérieure a fini par engendrer une politique étrangère désastreuse, exactement comme pour la défunte URSS. Dans le cas français, il faut ajouter la futilité et la vanité, facteurs permanents de notre diplomatie. La deuxième explication de la politique chiraquienne tient à l’inquiétude de la classe politique devant l’échec de plus en plus patent de l' »intégration républicaine ». Au lieu de faire face au péril, on se réfugie dans la dénégation. On déclare que la France ne croit pas au « choc des civilisations », comme s’il suffisait de refuser le mot pour effacer la chose. Pour plus de sécurité on abolit jusqu’au concept de civilisation. C’est pourquoi on cherche à refouler à tout prix que la France partage la même civilisation que les Etats-Unis, en cultivant, à grande fanfare, nos relations avec la francophonie. C’est pourquoi aussi la droite française mène une politique de gauche, s’imaginant que le consensus obligatoire la mettra à l’abri du débordement des zones de non-droit. L’antiaméricanisme joue un rôle central dans ce dispositif. Notre politique étrangère exprime donc une sorte de capitulation préventive. La France prend l’initiative de rompre avec le camp occidental dans l’espoir d’éviter une épreuve de force avec sa jeunesse ensauvagée et fanatisée, après avoir failli au devoir de la civiliser. Cette couardise profonde est dissimulée derrière le panache brandi du petit pays qui s’oppose au grand. Le mythe d’Astérix camoufle une réalité nettement plus sordide. L’anti-américanisme rend possible cette imposture, et la continuation d’une politique qui risque de rendre notre mal sans remède, et d’y faire sombrer toute l’Europe. Françoise Thom

C’est la capitulation préventive, imbécile !

Toujours à l’approche du deuxième anniversaire du déclenchement de l’Opération Liberté pour l’Irak et au moment où un début de « printemps arabe » semble s’annoncer dans toute la région, nous revenons sur cette étrange période et cette étrange passion qui nous ont saisis tous ou presque …

Avec la volonté de revisiter et de faire (re)connaitre – en une manière d’hommage – les quelques rares textes et articles qui avaient alors tenté de résister à la pression majoritaire, à cette sorte d’hystérie tour à tour anti-américaine et anti-israélienne …

Et quel meilleur texte, pour ouvrir cette petite remontée dans le temps, que celui d’une … soviétologue ! Françoise Thom, qui dans une tribune du Figaro (découverte bien plus tard en fait sur le site upjf.org), avait pour moi brusquement redonné tout son sens au réalisme socialiste de cette vieille façade de la Mairie de Montreuil, comme soudain réveillé par cette banderole d’un autre âge.

Quelle meilleure analyse de cette subite soviétisation des esprits que celle qui décrit une France ayant « chaussé les bottes de la défunte Union Soviétique », aux prises à une « malsaine communion française dans l’anti-américanisme » et à un ‘antibushisme’ ayant repris la place de l’ « antifascisme des années 30 et 40 »? Implacable analyse qui n’a en effet pas pris une ride et prend même un an plus tard une étrange coloration… prophétique !

La capitulation préventive

Françoise Thom

Le Figaro

Le 6 mai 2003

La France est devenue le pays du consensus à outrance. Dans aucun domaine ce consensus n’est aussi visible que dans celui de la politique étrangère. Et pourtant, dans aucun domaine les choix des dirigeants français ne devraient être davantage soumis à un examen critique et à un débat, étant donné leurs implications et leurs conséquences probables sur l’évolution du pays et celle de l’Europe.

Malheureusement, ce débat n’est guère possible, car les Français sont quotidiennement soumis au tir continu d’une presse bétonnée par le gaullo-gauchisme. Ils sentent instinctivement les dangers auxquels les exposent les orientations imprimées à la diplomatie française par le duo Chirac-Villepin. Ils sont mal à l’aise devant les bouleversements récents de l’ordre international et l’évolution intérieure de la France, mais leurs élus, intimidés par la pensée unique distillée à longueur d’émissions et d’articles, ne se font que rarement l’écho de l’inquiétude sourde éprouvée par la France d’en bas.

Dans ce qui a été fait, rien n’est réparable. Mais ce n’est pas une raison pour persévérer dans la fuite en avant. La page de la crise irakienne se tourne. Le moment est venu de faire une pause et de dresser le bilan de notre action récente.

Pour juger une politique étrangère, il faut se poser deux questions. La première est de savoir si cette politique favorise la réalisation des objectifs qu’elle s’est fixés. La seconde consiste à se demander si ces objectifs correspondent à l’intérêt réel du pays.

L’objectif prioritaire de la diplomatie française est le containment inconditionnel des Etats-Unis

Quoi que ceux-ci entreprennent, la France juge indispensable de leur mettre des bâtons dans les roues. Nos néo-gaullistes estiment que la France retrouvera un rang digne d’elle sur la scène internationale si elle prend la tête de l’opposition à l' »hyperpuissance » américaine.

La France chiraquienne est européenne parce qu’elle conçoit l’Europe comme un pôle rival des Etats-Unis, et elle se voit sans peine en position hégémonique dans cette Europe anti-américaine.

La France chiraquienne défend l’ONU, autrefois traité de « machin » par le général de Gaulle, parce que son siège au Conseil de Sécurité lui semble un instrument privilégié dans ce containment des Etats-Unis , tout en lui conférant un poids dans la communauté internationale, auquel ni ses succès économiques, ni son rayonnement culturel ne l’autorisent plus aujourd’hui à prétendre.

Ainsi donc, les buts que s’est assignés la politique étrangère chiraquienne sont la lutte contre l’ unilatéralisme américain, la transformation de la PESC de déclaration d’intention en réalité institutionnelle, l’élévation de la France au rang de puissance écoutée sur la scène mondiale.

Or, sur tous ces objectifs, la France a obtenu des résultats opposés à ceux qu’elle poursuivait.

L’obstruction française aux Nations-Unies, la tournée faite dans quatorze capitales par le ministre des Affaires Etrangères français pour bloquer le recours à la force contre Saddam, s’ajoutant à des camouflets plus anciens, comme l’attribution de la présidence de la commission des Droits de l’homme à la Libye, ont encore accentué le penchant, déjà prononcé, de l’administration américaine pour l’ unilatéralisme . Plus que jamais, les Etats-Unis se désintéressent de l’ONU. Or, l’expérience passée montre que, sans la puissance américaine, l’ONU n’a qu’une existence formelle. L’attitude française a donc sabordé les Nations-Unies, dont Paris prétendait réaffirmer le rôle.

De même, les persévérants efforts français pour saboter l’OTAN semblent avoir porté leurs fruits après le refus franco-allemand d’une assistance militaire de l’alliance à la Turquie. Là encore, le comportement français n’a fait qu’accentuer la pente déjà prononcée de l’administration Bush vers l’unilatéralisme.

Voyons maintenant les fruits de la diplomatie chiraquienne en Europe.

A lire le compte-rendu des nombreux débats qui agitent la convention européenne, on a l’impression que l’unité des Européens ne se fait que sur un point: la nécessité de contenir les ambitions de la France.

Paris s’est bercé de l’illusion de la résurrection du couple franco-allemand. Il suffit de lire la presse allemande pour se rendre compte qu’outre-Rhin, on nous en veut beaucoup d’avoir exploité un moment difficile pour l’Allemagne, l’isolement dans lequel Berlin s’est trouvé après une campagne électorale faisant appel à l’anti-américanisme. L’Allemagne a pris peur devant les outrances françaises

« Personne ne sait au juste ce qui pousse Chirac à s’opposer à ce point aux Etats-Unis. Cela ne peut que nous inquiéter. C’est une situation effrayante », a récemment déclaré Michael Glos, un représentant de la CSU [Pour l’attitude allemande voir l’article de Thibaut de Champris dans Le Figaro du 28 mars 2003].

La France s’ingénie à persuader Washington qu’elle ne partage pas la vision française d’une Europe opposée aux Etats-Unis. Lorsque la CDU reviendra au pouvoir, la France paiera la note des concessions arrachées à l’automne dernier.

La renaissance du couple franco-allemand a également suscité de vives réticences dans les pays d’Europe centrale et orientale, candidats à l’élargissement, qui depuis le sommet de Nice, comptaient sur l’Allemagne pour contrebalancer les tendances hégémoniques de Paris : appréhensions encore aggravées par les grossières diatribes du président français, laissant entendre que l’admission à l’UE devait être payée par une totale soumission à la vision française d’une Europe anti-américaine.

Cet axe Paris-Berlin se complétant d’une entente avec Moscou, on comprend pourquoi les pays de l’ex-bloc communiste se demandent s’il vaut vraiment la peine d’entrer dans une Europe où tous les slogans de l’ère soviétique, lutte pour la paix ,lutte contre le sionisme , lutte anti-impérialiste, acquis sociaux, sont revenus en force.

La brouille avec Londres compromet le deuxième projet qui tient à coeur aux dirigeants français, la construction d’une armée européenne. Sans collaboration franco-anglaise il ne peut y avoir d’armée européenne digne de ce nom. Là encore, l’orientation anti-atlantiste prise par Paris a non seulement étouffé dans l’oeuf la tentative de mettre sur pied une défense européenne, mais elle a considérablement affaibli Tony Blair, le plus pro-européen des dirigeants britanniques. Rien ne sert mieux la cause des europhobes d’outre-Manche que la fracassante diplomatie française.

En un mot, où qu’elle se soit tournée, la France a obtenu l’inverse de ce qu’elle recherchait.

Elle voulait une Europe unie antiaméricaine, elle a réussi à diviser le continent plus gravement qu’il ne l’a jamais été.

Elle ambitionnait d’être le chef de cette Europe, elle se trouve isolée aujourd’hui face à une coalition organisée d’Etats européens, elle est en froid avec l’Angleterre et brouillée avec ses soeurs latines, avec l’appui douteux d’une Allemagne réticente et celui d’une Russie plus encline au double jeu que jamais.

Elle s’est attiré l’inimitié dangereuse de l’Amérique, sans avoir assuré ses arrières.

Du point de vue même des objectifs qu’elle prétendait atteindre, la diplomatie chiraquienne est un accablant fiasco.

Reste maintenant à aborder le point fondamental, à savoir: dans quelle mesure les orientations de la diplomatie française correspondent aux intérêts réels de notre pays.

En politique étrangère, la France a, en quelque sorte, chaussé les bottes de la défunte Union Soviétique :

même politique d’obstruction à l’ONU,

même démagogie tiers-mondiste,

même alignement sur le monde arabe,

même ambition de prendre la tête d’une coalition d’Etats « anti-impérialistes » dirigée contre Washington.

La France a repris le vieux dessein eurasien de Primakov, consistant à créer un axe Paris-Berlin-Moscou-Pékin contre les Anglo-saxons, dessein auquel la Russie de Poutine a cessé de croire, mais qu’elle encourage à Paris car elle y voit un moyen d’améliorer ses positions dans ses négociations avec Washington.

L’obsession anti-américaine fait que la France n’est guère regardante quant à la nature des régimes auxquels elle accorde son appui au nom de la multipolarité . Irak, Algérie, Zimbabwe, Soudan : en un mot, la France semble s’entendre mieux avec les Etats-voyous et les Etats ratés qu’avec les Etats dont elle partage la civilisation. Elle prétend défendre le droit international en s’appuyant sur des Etats qui ignorent tout du droit.

L’analogie avec l’Union Soviétique va plus loin qu’il n’y paraît. En effet, la diplomatie française est moins inspirée par une Realpolitik cynique (d’où les échecs évoqués plus haut) que par une vision idéologique des choses. Son antiaméricanisme est la projection sur la scène internationale de son jacobinisme interne. La malsaine communion française dans l’anti-américanisme révèle le début de dérive totalitaire de notre pays, déjà perceptible au moment du deuxième tour des élections : Bush a remplacé Le Pen dans la fonction d’ennemi du peuple. L' »antibushisme » peut se comparer à l' »antifascisme » des années Trente et Quarante: il camoufle un consensus obligatoire de type communiste.

Les dirigeants français, comme ceux de l’URSS brejnévienne, compensent par un ruineux activisme extérieur leur incapacité à lancer des réformes indispensables à l’intérieur, réformes impossibles car elles remettraient en cause les dogmes socialistes qui fondent l’étatisme français. Dans les deux cas, l’activisme extérieur accélère et accuse la crise interne. On a vu ce qu’il est advenu de l’URSS.

En France, les indices d’une déliquescence de l’Etat se multiplient depuis deux ans, et l’affaire irakienne a servi de révélateur.

Les dirigeants français ont cherché à justifier leur position sur la question irakienne en faisant valoir que la France refusait le « choc des civilisations » et favorisait, par conséquent, l’intégration des musulmans français.

Certes, le président Chirac a été acclamé dans les banlieues. Mais l’antiaméricanisme officiel a favorisé la jonction explosive entre une mouvance trotskiste virulente, une mouvance islamiste, une mouvance anti-mondialiste et une mouvance tiers-mondiste. Ce cocktail vénéneux abreuve non seulement les jeunes des banlieues mais les lycéens et les étudiants, expédiés dans les manifestations pour la paix par leurs enseignants gauchistes, au nom de « l’engagement ». Dans ce sens, les orientations de la diplomatie française ne font que refléter la tiers-mondisation galopante de la France, à commencer par la tiers-mondisation des esprits. Le président Chirac défie Bush, mais capitule devant les banlieues.

De manière révélatrice, Dominique de Villepin a déclaré devant le parlement que la mission française était de mettre en échec « le libéralisme anglo-saxon ». Comme la plupart de leurs interlocuteurs arabes, les dirigeants français estiment plus urgent de se dresser contre les Etats-Unis, même quand ils ont raison, que de mettre en chantier les réformes qui permettraient de sauver leur Etat de la faillite.

Le plus grave dans tout ceci est que la passion anti-américaine a anesthésié les Français sur les conséquences de cette rupture délibérée avec le camp occidental.

Conséquences déjà perceptibles dans les débordements des manifestations pour la paix, dans le fait que l’Etat français est de moins en moins capable d’assurer la sécurité des biens et des personnes, à commencer par celle de nos concitoyens juifs. La représentation, dans les médias, des premiers jours de la guerre en Irak, avec sa propagande souvent ouvertement pro-Saddam, a été proprement irresponsable, au point d’alarmer les responsables du ministère de l’Intérieur : selon l’un d’entre eux,

« la médiatisation des cafouillages de la coalition en Irak nourrit, dans certains quartiers, une forme d’arrogance dont les policiers, sur le terrain, sont désormais les témoins… Il suffirait d’une étincelle pour que l’anti-américanisme dans les banlieues alimente des formes de violence incontrôlées » [Le Figaro du 3 avril 2003].

Les observateurs étrangers s’interrogent sur les causes de la folie française.

Au moment où la fragilité de l’Etat français devient perceptible pour tous, en l’absence de toute défense européenne crédible, est-il vraiment prudent de rompre avec notre allié américain, au point que celui-ci nous considère maintenant comme un ennemi ? Même la Russie a compris qu’elle avait intérêt à ne pas se brouiller avec l’Amérique, justement à cause de ses faiblesses internes. Elle reste antiaméricaine, au fond, mais elle adopte un profil bas, ravie de voir la France attirer sur elle les foudres de Washington – et cette tactique est payante: les médias américains, qui n’ont pas de mots trop durs pour condamner la France, trouvent mille excuses à Poutine.

La première explication du comportement de nos dirigeants est l’irresponsabilité – ils croient qu’ils n’auront de comptes à rendre à personne.

Cette irresponsabilité est poussée si loin qu’ils semblent s’étonner des conséquences de leurs actes : ainsi, ils ne s’attendaient pas à la flambée de francophobie aux Etats-Unis, étant persuadés qu’ils pouvaient multiplier les provocations contre Washington sans risquer de rétorsions. L’habitude de l’impunité en politique intérieure a fini par engendrer une politique étrangère désastreuse, exactement comme pour la défunte URSS.

Dans le cas français, il faut ajouter la futilité et la vanité, facteurs permanents de notre diplomatie.

La deuxième explication de la politique chiraquienne tient à l’inquiétude de la classe politique devant l’échec de plus en plus patent de l' »intégration républicaine ». Au lieu de faire face au péril, on se réfugie dans la dénégation.

On déclare que la France ne croit pas au « choc des civilisations », comme s’il suffisait de refuser le mot pour effacer la chose. Pour plus de sécurité on abolit jusqu’au concept de civilisation. C’est pourquoi on cherche à refouler à tout prix que la France partage la même civilisation que les Etats-Unis, en cultivant, à grande fanfare, nos relations avec la francophonie. C’est pourquoi aussi la droite française mène une politique de gauche, s’imaginant que le consensus obligatoire la mettra à l’abri du débordement des zones de non-droit. L’antiaméricanisme joue un rôle central dans ce dispositif.

Notre politique étrangère exprime donc une sorte de capitulation préventive. La France prend l’initiative de rompre avec le camp occidental dans l’espoir d’éviter une épreuve de force avec sa jeunesse ensauvagée et fanatisée, après avoir failli au devoir de la civiliser. Cette couardise profonde est dissimulée derrière le panache brandi du petit pays qui s’oppose au grand. Le mythe d’Astérix camoufle une réalité nettement plus sordide. L’anti-américanisme rend possible cette imposture, et la continuation d’une politique qui risque de rendre notre mal sans remède, et d’y faire sombrer toute l’Europe.

Voir aussi:

Washington de notre correspondant

Un gros Saddam fait un pied de nez, tire la langue et postillonne abondamment. En dessous, serrés l’un contre l’autre sous un parapluie, un Français et un Allemand sourient béatement. Le Français (béret, moustache) : «Oo-la-la ! Zee weather ees très magnifique ! Non ?» L’Allemand (chapeau, cravate culotte de peau) : «Ja ! Bootiful, Mein Freund !» Paru dans le Miami Herald, l’un des grands quotidiens américains, ce dessin illustre la nouvelle bouffée de French bashing («bastonnade de Français»), qui s’est emparée des médias américains depuis une semaine. Avec, cette fois, une légère variante, l’Allemagne partageant le sort de l’Hexagone.

«Echec moral». Après la prise de position commune des deux pays («Rien ne justifie la guerre»), les esprits des conservateurs se sont échauffés. Pour désigner le couple européen, une expression, Axis of Weasel, fait florès ; Weasel désigne une belette, mais aussi, au sens figuré, un personnage sournois, une planche pourrie. Le New York Post en a fait sa manchette le 24 janvier.

Lors d’une conférence à l’American Enterprise Institute, Richard Perle, le très influent et très «faucon» président du Defense Policy Board, organisme consultatif auprès du Pentagone, l’a publiquement reprise à son compte. Selon lui, «l’axe des sournois» manifeste sa frustration de voir que «les Etats-Unis ont repris le leadership du monde». La France et l’Allemagne, ajoute Perle, affichent «leur incapacité à défendre les valeurs des démocraties libérales». Pour illustrer cet «échec moral», l’animateur de la conférence, le politologue Norman Ornstein, ajoute que Chirac n’éprouve aucune honte à recevoir le mois prochain le président du Zimbabwe Robert Mugabe. Dans la presse conservatrice, c’est un festival. Les Français, ces «singes capitulards mangeurs de fromages» (1), étaient munichois, ils ont violé l’embargo sur l’Irak, ont construit la centrale nucléaire d’Osirak et lorgnent les contrats pétroliers…

Récurrente, cette poussée antifrançaise est pourtant différente des précédentes. Car cette fois, la France a aussi des supporters aussi passionnés. «La semaine dernière, on a été débordés d’appels et d’e-mails. Pour un message d’insultes, il y avait trois messages d’encouragements. Des tas gens qui nous disaient : « Tenez bon ! »», assure un porte-parole de l’ambassade de France. La presse progressiste prend d’ailleurs la défense de l’Hexagone. «Ce n’est pas parce que les Français sont « pénibles » [en français dans le texte, ndlr] qu’ils ont toujours tort», écrivait, hier, Nicholas Kristof dans le NewYork Times, jugeant «puéril» de ne pas écouter leurs arguments. Le magazine de gauche The Nation a consacré sa une aux Français en essayant d’expliquer qu’ils étaient plus anti-Bush qu’antiaméricains (titre : «USA Oui ! Bush Non !»). Le magazine en ligne Slate tente d’élargir le débat : «Pourquoi nous haïssent-ils ?» Selon l’auteur de l’article, Chris Suellentrop, le problème de fond vient de la proximité entre les deux pays : «Comme les Etats-Unis, la France se voit comme une grande nation méritant la puissance, comme la terre de naissance de la démocratie, et considère que le monde serait avisé de copier son système culturel et politique.»

Nouvelle hypocrisie. De leurs côtés, les conservateurs ne voient dans le récent raidissement français qu’une nouvelle hypocrisie. Pour William Safire, qui rédigeait autrefois les discours de Nixon et qui tient aujourd’hui une chronique dans le New York Times, c’est le chancelier allemand, tenu par les Verts sur la question de la guerre, qui a fait basculer Paris. «Schröder a fait une offre que Chirac ne pouvait refuser : asseoir la domination franco-allemande sur les vingt-trois autres nations d’Europe continentale.» Selon lui, c’est donc seulement pour mieux sceller le changement du système de présidence de l’Union européenne que Chirac aurait accepté de s’aligner sur les positions allemandes. Richard Perle quant à lui, n’exclut pas que les Français lâchent les Allemands au dernier moment. Ce qui, selon lui, «ne serait pas la façon la plus glorieuse» de rejoindre la coalition….

(1) L’expression est tirée d’un épisode des Simpsons dans lequel le jardinier de l’école, Willie, devant faire un remplacement dans une classe de français, s’exclame : «Bonjour, you cheese-eatin’surrender-monkeys.»

Voir enfin:

Un mal français

Eric Conan

L’Express

10/04/2003

Le dégrisement est d’abord venu du Premier ministre, qui a jugé nécessaire de déclarer officiellement qu’il ne fallait pas considérer les Américains comme des «ennemis», que le «camp de la France» était «celui de la démocratie», auprès des Etats-Unis, et qu’il souhaitait leur victoire en Irak. L’intuitif Jean-Pierre Raffarin a décidé de sortir de la réserve qu’il affichait jusqu’alors après la lecture du sondage Ipsos-Le Monde révélant qu’un tiers seulement des Français se sentait solidaire du Royaume-Uni et des Etats-Unis, tandis qu’un autre tiers souhaitait la victoire de l’un des pires tyrans. Peu après, Jacques Chirac lui-même a jugé bon de préciser lors d’un déjeuner avec des sénateurs de la majorité que, malgré son grave différend avec les Etats-Unis, ceux-ci restaient les «alliés» et des «amis» de la France.

Ces rappels pédagogiques au plus haut niveau s’efforcent de répondre à la poussée d’antiaméricanisme qui a surgi en France dès le début de la crise irakienne et explosé depuis l’intervention militaire. Les manifestations pacifistes ont vu naître des slogans et banderoles assimilant Bush à Hitler, des mots d’ordre antisémites, des portraits de Saddam Hussein et des drapeaux irakiens, l’unanimisme politique, de l’extrême gauche à l’extrême droite, encourageant chacun à développer son style sans retenue, de Jack Lang – «Bush, Ben Laden, même combat» – à Rivarol dénonçant la «Busherie kasher».

L’antiaméricanisme se définit non par l’hostilité aux Etats-Unis, mais par la manière déraisonnable, irrationnelle, de l’exprimer: mépris des faits, démesure, mauvaise foi, mensonge historique, injures. C’est un mystère français: la critique des dirigeants américains, exercice légitime et plus que nécessaire compte tenu de leur style et de leur comportement présent et passé, dérape invariablement dans la bêtise antiaméricaine, comme l’avoue ingénument Noël Mamère, revendiquant d’être un «antiaméricain primaire». Cette ivresse française, qui dissout sang-froid et sens de la nuance, fait perdre leur subtilité aux meilleurs esprits. Ainsi, Jean Daniel voit dans George W. Bush un «cow-boy à tête de boeuf» quand Jacques Julliard qualifie ses conseillers de «demi-fous» représentant une «arme de destruction massive» pour le monde occidental.

La poussée actuelle d’antiaméricanisme ne constitue que la dernière éruption, sérieuse, d’une vieille passion française. Philippe Roger, qui lui a consacré un passionnant essai (L’Ennemi américain, Seuil), parle même de «tradition française». Tradition curieuse – il relève que, parmi tous les mots de la langue française formés avec le préfixe «anti», «antiaméricanisme» est le seul qui s’applique à un pays – et tradition paradoxale, puisque la France est la seule des grandes nations européennes à n’avoir jamais été en guerre avec les Etats-Unis.

Né il y a plus de deux siècles, lors de la création de la nation américaine, l’antiaméricanisme est un phénomène complexe, les cibles de sa détestation concernant, selon les époques, l’Amérique de l’intérieur – l’American way of life, son style, sa culture – ou son rapport à la planète – puissance commerciale, culturelle, militaire.

La nazification de l’adversaire

Un conflit oedipien semble être à l’origine de cette relation troublée. La France, qui fut la première, en 1778, à aider et à reconnaître l’Amérique dans la famille des nations, a vite été intriguée par le bouillonnement de ce pays neuf. Les élites issues des Lumières étaient partagées entre l’intérêt pour l’énergie déployée par ces immigrants ayant fui l’Europe et le dégoût pour leur brutalité et leur évident manque de raffinement. D’où cette tradition littéraire qui commence avec Stendhal – indisposé par ce peuple «sans opéra» – et Baudelaire, qui, mis à part Edgar Poe, ne voit qu’une «barbarie éclairée au gaz». Si Clemenceau reprend cette thématique – «Les Etats-Unis sont le seul pays à être passé de la préhistoire à la décadence sans passer par le stade de la civilisation» – l’antiaméricanisme le plus virulent vient d’abord de la droite, effrayée par le magma de races et d’origines indistinctes que constitue cette nation sans histoire, qui dénie toute valeur aux aristocraties de naissance et aux hiérarchies figées pour magnifier la réussite individuelle, le matérialisme et l’argent.

Mais la signification et le poids de cette contrée exotique changent quand, à la surprise générale, elle défait en 1898 une puissance européenne – l’Espagne – dans la guerre de Cuba. La découverte de la «puissance américaine» s’installe définitivement dans tous les esprits vingt ans plus tard, quand elle décide du sort de la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, on voit des GI. Un style inconnu. L’on s’intéresse alors à cette société américaine qui fascine tout autant qu’elle fait peur. Scènes de la vie future, de Georges Duhamel, symbolise cette lecture d’une société soumise au machinisme, à l’artifice, où la qualité et le raffinement meurent sous le poids de la masse. C’est l’univers froid et cynique du capitalisme de Tintin en Amérique et la folie de l’efficacité et de la vitesse du Testament de M. Pump, que décrira Hergé juste après la Seconde Guerre mondiale et qui suscite un antiaméricanisme de gauche qui ne va cesser de croître: l’antiaméricanisme rabique de Sartre succède à celui de Maurras.

Parce que le stalinisme, contrarié dans ses ambitions territoriales par l’US Army, a décrété que là résidait le mal suprême, le Parti communiste français et une partie de la gauche seront au diapason de cet antiaméricanisme militant largement relayé dans la société. Notamment au travers de l’important Mouvement pour la paix, typique de ces organisations d’ «idiots utiles» chers à Lénine, qui sera pendant les longues décennies de la guerre froide l’un des outils de Moscou auprès de l’opinion française.

Cette origine stalinienne de l’antiaméricanisme français contemporain explique sa rémanence actuelle au sein des organisations d’extrême gauche. Mais ses sources à droite et à l’extrême droite ne se sont jamais taries et ce consensus transpolitique explique son impunité et sa longévité, d’autant plus que le général de Gaulle a pu apparaître à un moment comme un renfort de poids. Il était cependant loin d’être antiaméricain: ses rapports difficiles avec Washington résultaient de son ambition de voir une France indépendante ne pas être traitée en «mouton» par un allié dont il jalousait en fait le sens national. Et auquel il n’a jamais fait défaut. Il réagira dans l’instant lors de la crise de Berlin, en 1961, et surtout dans l’affaire des missiles soviétiques de Cuba, en 1962: annonçant sans marchandage ni contrepartie sa solidarité avec Kennedy, il refusa théâtralement de regarder les preuves qu’il lui envoyait pour se fier à sa seule «parole». Les discours et livres de De Gaulle, exempts de toute trace d’antiaméricanisme, contiennent d’ailleurs des notations très affectueuses sur Kennedy. Et, de même, aucun autre homme d’Etat français n’a eu droit de la part d’un dirigeant américain à l’éloge que lui ont réservé Nixon et Kissinger dans leurs Mémoires.

Mais la force de cet antiaméricanisme pluriel doit aussi beaucoup à? l’américanisme, qui lui livre des alibis avec générosité: il y a toujours, même quand on leur doit beaucoup, de bonnes raisons de se dire mécontent des Etats-Unis. A commencer par leur nombrilisme. Contrairement à ce que laisse croire leur logorrhée – plus ancienne qu’on ne le dit – opposant le «Bien» et le «Mal», ils n’agissent, comme le rappelle Stanley Hoffmann, l’un des Américains les plus francophiles, «que si leurs intérêts nationaux sont gravement menacés». C’est le principe de réalité qui les fait déroger à leur vrai penchant, l’isolationnisme. Et, dans ce cas, leur politique extérieure prend souvent la forme d’une «charge d’éléphant», selon le mot de Doris Lessing. En 1917, ils sont intervenus tardivement et, malgré le désastre européen de l’après-guerre, n’ont eu de cesse d’être prioritaires sur les réparations de guerre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu l’attaque japonaise de Pearl Harbor et – on l’oublie trop souvent – la traumatisante attaque sous-marine allemande sur les côtes est et sud des Etats-Unis pour qu’ils s’investissent dans le conflit et finissent par renoncer à leurs excellentes relations avec Vichy. Il fallu l’insistance de Churchill pour qu’ils atténuent leur mépris pour de Gaulle et la France libre. C’est aussi en raison de l’intérêt vital de leurs pilotes que les bombardements qui ont précédé le Débarquement, effectués à haute altitude et sans précision, au contraire de ceux des pilotes anglais, firent tant de victimes civiles en France.

En 1917 comme en 1942 ou lors de la guerre froide, leur entrée en lice se justifie donc par la menace sérieuse que faisait peser sur leur intérêt national la dangerosité du désordre mondial provoqué par le nationalisme, le fascisme ou le communisme. Ce réflexe d’autoprotection a des conséquences positives et négatives. Le souci de la démocratie est ainsi souvent passé après leurs intérêts, comme l’ont constaté à leurs dépens les républicains espagnols, les démocrates de Grèce, d’Indonésie et de tant de pays d’Amérique latine, tout comme, en 1991, les opposants irakiens qu’ils avaient poussés au soulèvement. En revanche, l’Europe, et en particulier la France, sont bien placées pour savoir que l’intérêt américain a toujours correspondu au sauvetage de leur propre liberté. Le sort de la France à l’issue des deux conflits mondiaux leur doit beaucoup et l’Europe de l’Ouest, qui a tendance à l’oublier, n’a pu vivre dans la paix et la prospérité de 1945 à 1989 qu’en raison de leur résistance à la menace soviétique et de l’important engagement militaire américain sur ses territoires.

Paradoxalement, cette dette énorme pourrait alimenter l’antiaméricanisme, comme le suggère Philippe Roger, qui parle du «complexe de M. Perrichon», en référence à ce personnage de Labiche qui en veut hargneusement à son jeune sauveur parce qu’il lui doit la vie. Des générations d’étudiants français ont entendu leurs professeurs leur marteler que le plan Marshall, qui a permis aux Français de vivre décemment pendant plusieurs années après la Libération, ne devait rien à l’altruisme mais tout aux intérêts de l’économie américaine. Et, pendant des décennies, la prouesse du Parti communiste français a consisté non seulement à faire croire au paradis soviétique, mais aussi à «nazifier» l’Amérique – les crimes réels de l’URSS étant niés au profit des crimes inventés, tels ceux imputés en Corée au général «Ridway la Peste» – et à l’accuser de vouloir empoisonner la jeunesse avec le Coca-Cola ou la rendre folle avec sa musique.

Cette inversion des torts a durablement marqué les réflexes de la gauche dans toutes ses variantes: les Verts se sont plus déchaînés à propos des controversés OGM que du désastre de Tchernobyl et Guy Bedos peut répéter sans problème: «Le dollar d’aujourd’hui, ça me rappelle l’uniforme vert-de-gris d’hier.» Inversion qui a rapidement resurgi au lendemain du 11 septembre sous la forme d’une jubilation plus ou moins dissimulée face à la blessure infligée à New York. On se souvient des sifflets qui ont fusé à la Fête de L’Humanité quand Robert Hue a demandé une minute de solidarité avec les victimes du World Trade Center. Et de la pétition de 113 intellectuels français, fin 2001, affirmant que les Etats-Unis avaient été frappés à la mesure de leurs forfaits passés. Jubilation que l’on devine aujourd’hui dans la façon qu’ont certains médias de relater les bavures et difficultés des troupes «anglo-américaines».

Lorsqu’elle est exprimée rationnellement dans les sondages, l’opinion antiaméricaine présente une constante: quelle que soit l’époque, le premier mot que les Français associent à «Etats-Unis» est le mot «puissance», bien avant «liberté» ou «démocratie». Cette puissance américaine, bouc émissaire de toutes les misères et impuissances, aliment d’un ressentiment permanent. Ce n’est pourtant pas l’ «hyperpuissance» américaine qui explique son intervention en Yougoslavie, mais l’impéritie européenne. Ce n’est pas l’impérialisme américain qui explique l’invasion des McDo, mais l’incapacité commerciale française de concevoir cette forme de services adaptés aux jeunes.

Parce qu’il associe mimétisme, jalousie, ranc?ur et sentiment d’impuissance, l’antiaméricanisme varie sensiblement selon les secteurs de la société française. Les domaines qui impressionnent les Américains ou qui leur font concurrence, tels les milieux de la mode, du luxe ou des industries performantes, comme l’aéronautique, sont peu américanophobes. En revanche, l’antiaméricanisme imprègne beaucoup plus le monde de la politique, de la diplomatie et surtout l’industrie culturelle. Ainsi, c’est le milieu sociologiquement le plus américanisé – celui du cinéma, de la télévision, du disque, des jeux vidéo – qui manifeste la plus forte animosité, comme en témoigne la mobilisation contre l’ «impérialisme culturel américain» autour du Gatt puis de l’OMC avec des comportements agressifs, ne reculant pas devant l’éternel procédé de la nazification de l’adversaire. Jack Lang avait illuminé son sacre de ministre de la Culture en boycottant le Festival du film américain de Deauville et, plus récemment, un critique de cinéma du Monde pouvait écrire que les patrons de Hollywood parlent comme Goebbels. Mais c’est le même milieu culturel qui démonise – souvent par le même procédé – les rares réussites françaises concurrençant la puissance américaine, comme l’ont montré les polémiques récentes sur Astérix et Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.

L’accoutumance, par le marché culturel, au simplisme et à la diabolisation antiaméricaine explique peut-être la candeur des jeunes manifestants pacifistes brandissant des drapeaux américains avec la croix gammée ou revêtus de tee-shirts proclamant «ni Bush ni Saddam». La vague actuelle d’antiaméricanisme n’échappe pas à son tropisme habituel: la dénonciation et le jugement binaire au détriment des complexités et dilemmes de l’Histoire. Le niveau élevé de consensus et l’absence de contradiction encouragent l’oubli des faits et une allergie au débat. Les rares personnalités favorables aux Américains n’ont plus droit qu’aux ricanements, comme l’illustre le sort de deux ex-chouchous des médias, Bernard Kouchner et Romain Goupil. Le premier, que l’on entendait en permanence, ne trouve plus beaucoup de micros, et le second n’a plus droit, dans les gazettes, qu’à l’injure – «cervelle de merle» – ou aux jeux de mots de cinéphile («Goupil Mains rouges»).

Une machine à simplifier

Cette nouvelle pensée unique a pour premier principe de réduire la situation à la responsabilité unique de l’hydre américaine, sans jamais s’interroger sur celle de l’Europe ou de la France. Comme si ces dernières étaient elles-mêmes victimes et hors de l’Histoire du fait américain. Ce discours de confort et de réconfort, antihistorique, n’aime pas se voir rappeler les exhortations adressées à l’Europe par Eisenhower et par Kennedy. «L’Amérique ne peut pas résoudre seule les problèmes du monde, pas plus que l’Europe. Nous voulons que l’Europe soit assez forte pour être le partenaire égal des Etats-Unis», s’exprimait le premier dans les années 1950. Et, en 1962, le second poursuivait: «Les Etats-Unis regardent la grande entreprise européenne avec autant d’espoir que d’admiration. Nous voyons dans une telle Europe un partenaire avec lequel nous pourrions traiter sur une base de pleine égalité en ce qui concerne toutes les tâches immenses que constituent la mise sur pied et la défense d’une communauté de nations libres.»

Quarante ans plus tard, l’échec européen est patent: première puissance commerciale du monde, cet ensemble de 380 millions d’habitants s’en est toujours remis à la protection américaine, ses budgets militaires n’ayant cessé, hormis celui du Royaume-Uni, de baisser. Ce point aveugle de la posture européenne est au c?ur d’une forte amertume américaine, que refuse de considérer l’opinion antiaméricaine: le contribuable américain a depuis longtemps le sentiment de payer pour assurer la sécurité militaire d’une Europe insouciante du temps, qui s’adonne au confort et à la protection sociale en soignant son irresponsabilité historique par la gesticulation morale.

L’antiaméricain ne sait pas que la France est d’abord perçue outre-Atlantique comme le pays dans lequel un best-seller niant la réalité de l’attentat sur le Pentagone et ses victimes (L’Effroyable Imposture, de Thierry Meyssan) a fait l’objet d’un lancement commercial sur une télévision de service public. Et où un ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, leur a reproché leur «hyperpuissance», ce qu’ils interprètent comme une incompréhensible nostalgie envers ce monde où il y avait une autre puissance: le bloc soviétique. Faute de goût que ne commettent pas les ex-pays de l’Est qui, ayant un souvenir plus récent du malheur historique, se sont ralliés avec Vaclav Havel à la position américaine sur l’Irak, ce qui leur a valu une réprimande méprisante de Jacques Chirac. De même, en France, l’antiaméricanisme est le plus faible dans les générations qui ont vécu la dernière guerre.

Machine à simplifier l’Histoire, l’antiaméricanisme est aussi une machine à simplifier le présent. L’inédite cote de popularité de Jacques Chirac s’accompagne d’un unanimisme qui rassure dans la dévotion. Les mêmes qui traitaient il y a peu le président de la République de «Super menteur» et le harcelaient en ont fait un insoupçonnable héros de bronze. Dans cette France qui chérit la transparence et l’investigation, plus rien, subitement, ne mérite discussion. George Bush est suspecté d’obéir à de vils intérêts pétroliers, tandis que la position française serait désincarnée et par principe désintéressée, ce qui ne constitue pas une évidence, compte tenu des relations commerciales, militaires et diplomatiques entre la France et l’Irak, encouragées voilà plusieurs décennies par Jacques Chirac.

Les ambiguïtés de la «francitude»

De même, la lecture antiaméricaine de la crise irakienne a rapidement repeint en noir et blanc un enchaînement plus complexe d’échecs successifs. Comme le relatent Pierre Hassner et Justin Vaïsse dans un livre qui met à mal le simplisme sur l’impérialisme américain (Washington et le monde, Ceri-Autrement). Echec de l’ONU, qui n’a pas réussi, depuis douze ans, à imposer à Saddam Hussein les objectifs fixés en matière de désarmement et de droits de l’homme. Echec des Etats-Unis, qui ont renoncé à convaincre dans le cadre de l’ONU. Mais l’argument d’inspecteurs de l’ONU selon lequel l’annonce prématurée de la France qu’elle utiliserait son droit de veto aurait joué un rôle essentiel en relançant la détermination de Saddam Hussein, qui avait faibli sous la pression militaire, mérite attention. Si le récit des discussions entre Washington et Paris, tel que relaté par l’enquête précise de Patrick Jarreau, Sylvie Kauffmann et Corine Lesnes dans Le Monde du 27 mars 2003 («Paris-Washington, les dessous d’une rupture») est exact, l’Histoire pourrait bien retenir une contribution française moins glorieuse que celle qu’une lecture antiaméricaine célèbre aujourd’hui avec euphorie.

Enfin, réduire la tragédie actuelle à la responsabilité américaine permet de faire diversion sur le grand tabou de la position chiraquienne: elle obéit à des considérations non seulement diplomatiques, mais également intérieures. Le souci de mettre la France à l’abri du terrorisme – Jacques Chirac était Premier ministre lors des vagues d’attentats de 1986 et de 1995 – et de préserver la paix civile dans les banlieues semble avoir joué un rôle soigneusement sous-estimé. Dans une partie de la jeunesse ghettoïsée issue de l’immigration s’est développé un puissant antiaméricanisme souvent mâtiné d’un antisémitisme déjà immaîtrisable dans certains établissements scolaires, comme le ministère de l’Education nationale vient de le reconnaître. Auprès de ce public, la position de Jacques Chirac – souvent reçue comme anti-Bush et pro-Saddam Hussein – a un incontestable effet calmant. Ce qui a fait dire à Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la Ville, que Jacques Chirac avait inauguré un «espace de francitude nouvelle».

Les dangereuses ambiguïtés de cette «francitude» ont éclaté dans les premières manifestations pacifistes, où de bien peu pacifiques slogans antisémites et à la gloire du président irakien, du Hezbollah ou d’Allah ont fusé. Sans parler de la chasse au «juif» devant des milliers de personnes, dont furent très symboliquement victimes le 22 mars à Paris des militants d’Hachomer Hatzaïr, petite association de gauche de juifs propalestiniens et anti-Sharon. Ou, une semaine plus tard, de l’agression du poète Salah Al-Hamdani, l’un des symboles de l’opposition démocratique irakienne, tabassé en pleine manifestation parisienne par des sbires de Saddam Hussein, aux visages dissimulés par des keffiehs.

La réaction officielle consiste à faire l’autruche, tout en s’efforçant de canaliser les choses. Lors de la deuxième manifestation parisienne, il y avait un policier pour cinq manifestants et la Ligue des droits de l’homme a mis en place des «médiateurs» de manifestation chargés d’intervenir auprès des antisémites pour leur faire ranger autocollants et banderoles gênants. Leurs échecs ont incité les responsables anti-guerre à envisager d’autres formes de contestation (concerts), évitant la visibilité de ces «débordements». Lesquels, quand ils ne sont pas niés, sont mis à la charge de l’ «incommensurable bêtise de Bush, qui encourage le djihad», selon les termes du porte-parole des Verts de Paris.

Il ne fait donc pas de doute que la vague actuelle d’antiaméricanisme a une grande vertu: limiter grandement les tensions résultant des ratés de l’intégration. Philippe Roger avait diagnostiqué, dans le consensus antiaméricain suscité par l’impuissance extérieure, une fonction de «lien entre des Français idéologiquement divisés». Il pourrait bien revêtir aujourd’hui, pour des raisons internes cette fois, une fonction, plus vénéneuse, de lien de fortune, provisoire, entre des Français identitairement divisés.

[…] Tout d’un coup, il y a une espèce de ferment. Profitons de cet espace de francitude nouvelle. Jean-Louis Borloo (avril […]

J’aimeJ’aime

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to

say that I’ve really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing in your feed and I hope you write again soon!

J’aimeJ’aime

Its like you read my mind! You seem to know a lot

about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive

the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog.

An excellent read. I’ll definitely be back.

J’aimeJ’aime

On top of that, examine the training course necessities as frequently the selection approach is particularly competitive and institutions are frequently searching for certain qualities

J’aimeJ’aime

[…] Tout d’un coup, il y a une espèce de ferment. Profitons de cet espace de francitude nouvelle. Jean-Louis Borloo (ministre délégué à la Ville, avril […]

J’aimeJ’aime

I really like what you guys tend to be up too.

This kind of clever work and reporting! Keep up the

amazing works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

J’aimeJ’aime

[…] Tout d’un coup, il y a une espèce de ferment. Profitons de cet espace de francitude nouvelle. Jean-Louis Borloo (ministre délégué à la Ville, au moment où nos chères têtes blondes communiaient en […]

J’aimeJ’aime

The quality of this informative short article is really

higher. This can only signify your possess standards are set at a very large level.

Make sure you, continue your function on this area.

J’aimeJ’aime

To change the brown background, right-click it and select Format Shape.

Think about other chocolate treasures you make that get rave reviews from friends and family members.

Most sellers offer an impressive selection of sugar-free candies, in addition to the popular originals.

J’aimeJ’aime

[…] Tout d’un coup, il y a une espèce de ferment. Profitons de cet espace de francitude nouvelle. Jean-Louis Borloo (ministre délégué à la Ville, avril […]

J’aimeJ’aime

UGG Boots Australia Coach Factory Outlet Hermes

Outlet Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Stores Coach Outlet Louis Vuitton Outlet Online Store Moncler Outlet Giuseppe

Zanotti shoes Michael Kors Outlet Nike Air Max Pas Cher Michael Kors Handbags Outlet

Coach Handbags Chanel Handbags Kate Spade Outlet Online Coach Outlet Store ray Ban sunglasses Outlet Chanel Handbags Outlet Celine Outlet Christian Louboutin Outlet Coach

Factory Outlet Coach Outlet Online Michael Kors Outlet Louis Vuitton Outlet

Online Store Coach Factory Outlet Kate Spade Outlet Marc Jacobs Handbags Hermes Outlet Coach Factory Outlet

Canada Goose Jackets

J’aimeJ’aime

[…] politique qui risque de rendre notre mal sans remède, et d’y faire sombrer toute l’Europe. Françoise Thom […]

J’aimeJ’aime

These Tips. some populate own had to give the axe your attorney, and he intention fille out on the scurf.

modification your communicate run by an identification criminal to work havoc.

jibe the legs of leotards, and, to stave off clicking any web addresses that are coreferent to what to do.Facebook commerce Cheap Oakley Sunglasses Jimmy Choo Shoes Air Max

Beats By Dr Dre Louis Vuitton Handbags Outlet

Mulberry Sale Celine Outlet Coach Factory Outlet Louis Vuitton Outlet Online Celine

Outlet Oakley Sunglasses Hermes Outlet New Balance Outlet Coach Factory Outlet Moncler Outlet Giuseppe Zanotti shoes Cheap Oakley Sunglasses

Gucci Outlet Louis Vuitton Handbags Outlet Nike Free Coach

Outlet Stores Mac Cosmetics Christian Louboutin Outlet Online Coach outlet Air Max Pas

Cher Coach Factory Outlet Coach Outlet Stores Cheap Oakley Sunglasses to

be cultivated and thank your supporters by handsome it to the underside of

your friend defenders a adventure to get hold of a gradation support and river

on the top jewelry-purchase tips. Use them advantageously into the username and positive identification, put in highlights close

your office you’ll get sabot lot

J’aimeJ’aime

[…] Tout d’un coup, il y a une espèce de ferment. Profitons de cet espace de francitude nouvelle. Jean-Louis Borloo (avril […]

J’aimeJ’aime

[…] Tout d’un coup, il y a une espèce de ferment. Profitons de cet espace de francitude nouvelle. Jean-Louis Borloo (ministre délégué à la Ville, suite à des manifestations anti-guerre d’Irak marquées par […]

J’aimeJ’aime

I’d like to find out more? I’d want to find out some

additional information.

J’aimeJ’aime

Hi there, yup this piece of writing is truly nice and I have learned lot of things from it concerning blogging.

thanks.

J’aimeJ’aime

Is there a benefit in employing someone with experience to

carry out the link outreach, or would you recommend doing it ourselves?

Bookmarked your blog, lets hope you keep up to date with regular posts!

J’aimeJ’aime

I love what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage!

Keep up the superb works guys I’ve included you guys to our blogroll.

J’aimeJ’aime

Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all important infos.

I’d like to see more posts like this .

J’aimeJ’aime

Every weekend i used to visit this site, as i want enjoyment,

since this this website conations genuinely good funny data too.

J’aimeJ’aime

Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too fantastic.

I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying

and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still

care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you.

This is really a terrific site.

J’aimeJ’aime

Hi there it’s me, I am also visiting this site daily, this

web site is genuinely good and the users are really sharing nice thoughts.

J’aimeJ’aime